ドルチェ&ガッバーナ

2023年ssはボディコンシャスの復活が大きな流れ。こう書くと、流行は繰り返される――の常套句を思い出されるでしょう。なれどそれは表層を捉えているのみ。同じ円に観えても360度と720度の円が異なるように(720度の円は横から観ると螺旋状の筈だ)、今回のボディコンは1990年代のボディコンとは異なります。

『DOLCE & GABBANA』光琳社刊。1988年に発行された本書にはDOLCE & GABBANAのスタイルの原点はドメニコ・ドルチェの故郷、シチリアにあると記されている。2023ssのドリスヴァンノッテンのショーもシチリアを想起させる色と匂いがした。ボディコンシャスは表層的なもので、2023ssでデザイナー達はイタリアを強く意識したのかもしれない

とはいえ、ボディコンならやはりドルチェ&ガッバーナが頭一つ抜けて秀逸なコレクションを展開する。同メゾンのコレクターであったキム・カーダシアンをキュレーターと位置付け、ドルチェ&ガッバーナは1987年から2007年までのアーカイブをセルフカバーしました。悪趣味なくらいにキラキラ、大掛かりなアクセサリー、レオパード柄。一世風靡したバブル期のモチーフが続々とランウェイに登場する。しかし今期はボディコン以上に注目すべきものがある。

それは過剰なフリンジ。前衛のフォルムを追求するアンドュムルメステールすら今期はボディコンなのですが、指輪だったりハーネスの脇だったりに、床に垂れ下がる程に長いフリンジが付随します。ドリスヴァンノッテンのショーにも長過ぎるフリンジが付いたポーチが登場。アレキサンダーマックイーンはボディコンシャスにチアガールのポンポンをくっつけたようなドレスを発表。ボディコン&フリンジ――つまりイカのような格好をしておけば2023年の春夏はお洒落なんですよ、多分。

と、自分の射程圏外のドルチェ&ガッバーナを持ち出したのは、このメゾンがドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナ、2人のデザイナーが組んで今に至るを取り上げたかったから。ファッションの世界では昔から優秀なデザイナーには有能な参謀の存在が欠かせませんでした。

映画『We Margiela』で明かされるようマルタン・マルジェラにはビジネスパートナーとして、ジェニー・メイレンスがいました(無記名タグは彼女の発案で当初、マルジェラは嫌がった)し、ドリス・ヴァン・ノッテンには公私共に歩むパトリック・ファンへルーヴェというパートナーがいる。参謀はパトロンであってもよく、シャネルの成功の影に富や権力を持つ複数の男性が関与したことは、伝記などでご存じの方も多い筈。

ファッションを美術館で扱う時、消化不良になる一番の理由を、僕はデザイナーをアーティスト、お洋服を作品とキュレーターが認識することにあると考えています。デザイナーは何処までいっても職人だし、メゾンはお洋服を作って売る会社です。ゴッホのように死後評価されるデザイナーなんていない。売れなくなったから生産中止、ソウルフードだからと関西でのみ細々と売られる明治のカールと、イッセイミヤケのプリーツプリーズは同じだし、ルイヴィトンがどれだけ高い水準の鞄作りの技術を継続させたとて(フランスでは無形文化財企業に認定されている)、モノグラムを誰も買わなくなればそれはあっさり廃番になるのです。

「アートもメッセージも技術も科学も経済も権力も全て、ファッションにとってはアクセサリーに過ぎない」――と僕は『エミリー』収録の『コルセット』に書きました。その被服の宿命が好きなのだとも。稀にクリエイションと経営を一人でこなすデザイナーもいますが、大体は分業の方が上手くいきます。仲が悪くても構わない。ヴィヴィアン・ウエストウッドの初期のパートナーはマルコム・マクラーレン。マルコムは胡散臭さのみの人でしたが、80年代初頭、彼がヴィヴィアンのデザインを日本に持ち込んでアストアロボットに売らなければ、この国でヴィヴィアンが認知されるのはもっと遅れたでしょうし、MILKやジェーンマープルの人気も爆発しなかった気がする。後年、ヴィヴィアンはアンドレアス・クロンターラーをパートナーにしましたが、やはりヴィヴィアンのクリエイションの骨頂はマルコムと組んでいた頃にありました。

挙げたジェーンマープルにしろ、デザイナーの村野めぐみさんはMILKでマーチャンダイザーを経験した成田保裕さんと共にメゾンを立ち上げました。成田さんにスポットが当たることはほぼないですが、彼の経営手腕がずっとジェーンマープルを支え続けるのは確かです。よくジェーンの店員さんの口からは、村野さんの話題より成田さんの話題がのぼるし……。

MILKの大川ひとみさんにはお母様の大川政代さんがいました。オーナー、或いはママと周囲から呼ばれた政代さんは身体を悪くなされるまで、頻繁に原宿本店の店頭に立っておられた。「貴方がそれ、着るの?」、気に入らないお客さんには容赦ない言葉を掛けられたので、顧客すら大川ママにはビビっていた。お客さんはひとみさんの母君だと知らないし、単に正体不明の恐い人……でした。只、先天的に戦略センスをお持ちだったのでしょう。大川ママが不遜を通すとそれが不思議とMILKの神格化に絡がっていった。

ラフォーレ原宿にMILKBOYをオープンさせた時、ラフォーレには早朝、開店前から始発で全国から駆け付けた男子が溢れ返ったそう。商品は秒殺でソールドアウト。ラフォーレ前に並ぶ男のコ達を観て、大川ママは「フフフ、これをやってみたかったの」とお笑いになったらしい。戦略を練らずとも美学でそれを達成させる稀有なる参謀も存在する――これが、被服が内在する宿命から逃れることなきファッションの世界なのです。

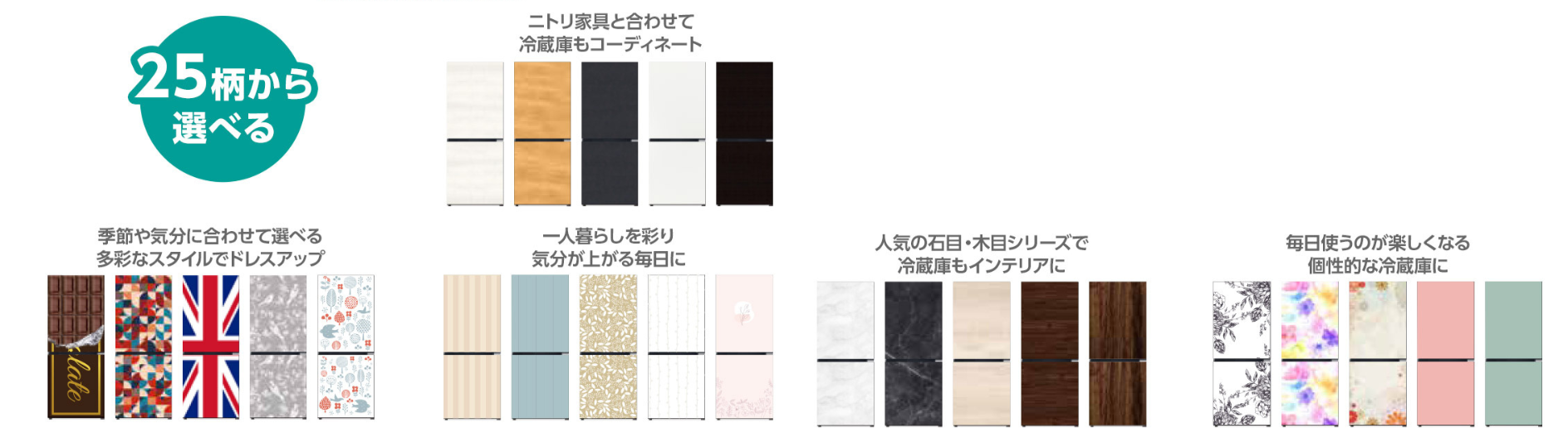

NYのメトロポリタン美術館で開催されるメットガラはこの宿命そのものを提示する懐の深さを持つので面白いのだと僕は思う。ファッションを美術館で観せることに成功した日本での数少ない例は、1999年に京都国立近代美術館で開催された『身体の夢』でしょう。成功の鍵は出品がほぼワコールが出資する京都服飾文化研究財団のコレクションだったことにある。下着メーカーが研究資料として収集した中世のものを初め多くのコルセット、バッスル。その延長で集めた現代に至る内外のお洋服というラインナップが自ずと博物学の見地から貴重なものとなった。

『身体の夢 ファッションOR見えないコルセット』1999年4月6日〜6月6日、京都国立近代美術館で開催された同展のカタログ。プラスティックの椅子状のものをモデルが背中に装着したHUSEIN CHALAYANのランウェイの映像など20世紀のデザイナーのコルセットを連想させる被服の紹介もさることながら、秀逸だったのは、真菌類を植えたシーチング布を纏った何体ものトルソーを館外に並べ、その姿の変容を提示するMARTIN MARGIELAの実験的なインスタレーションだった(筆者所有)

被服を語ることに意味はありません。ましてや鑑賞で何か包括を見出すなぞ出来よう筈もない。着る為にだけ被服は存在する。食べる為にだけカールが存在するように……。古今東西のスナック菓子を集めた展覧会に行ってもつまらないでしょう。試食出来るのなら意義もありますけれども。

(26/01/2023)