はじめに

はじめに

友人に、イギリス文学を専攻し、大学で教鞭をとり定年退職した後、新たに母校の大学の聴講生となって勉学を続けている人がいる。彼女にある時尋ねたことがある——一番好きというのでもいいけれど、これぞ英詩だと思う作品は何と。「ウーン、キーツのナイチンゲールかしら」という彼女の答えに「そうよね、やはりナイチンゲールということになるわね」と応じた私であった。

なんということだろう、と私は思った。彼女はイギリス文学専攻とはいえ、キーツよりはるか昔が専門であったし、私はアメリカ文学専攻だったので、英語の作品を読むという点では同じでも、ロマン派のキーツからそれぞれ別の意味ではあるが距離のある二人が、同じ詩をあげたからである。それは、友達だから好みが合うということもあったろうが、やはりこの詩が英詩の精髄ともいうべきものを具現しているからと言えるのではないだろうか。

次のようなことは誰がいつごろ言い出したことなのだろう——フランス人は我らは画家を生んだと誇り(それはモネ、マネをはじめとする印象派の数々の画家たちを指し、さらにはフランス語を使ってフランスを活動の舞台としたということでオランダ人のゴッホもその範疇に入れているのだろう)、ドイツ人は音楽家を(バッハ、ベートーヴェン、ブラームスの3大Bをはじめ、ドイツ語圏ということで、モーツァルトも入れて)、そしてイギリス人は詩人を生んだと誇ると学生時代に聞いた。

そしてその詩人というのは、シェイクスピアも含むが、バイロン、シェリー、キーツのロマン派こそを指すということだった。この3人は、それがロマン派というものの一つの姿であることを示すかのように、いずれも夭折しているが、特にキーツは25歳の若さで亡くなっている。だからこそ、いっそう敏感にエッセンスをつかみ取ろうとしたと言えるのかもしれない。

Ode to Nightingale ナイチンゲールに寄す

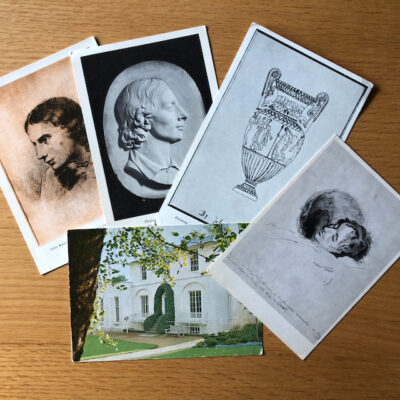

キーツのナイチンゲールとは ‘Ode to Nightingale’ と題された8連より成る詩である。「オード」は、「頌詩、頌歌」と訳され、特定の人や物に寄せる抒情詩のこと。ギリシア・ラテンからの伝統の詩型で、キーツもそれを強く意識して昔の偉大な詩人たちの作を継ぐという意気込みを持っていた。そして実際、彼はギリシアの古甕、プシュケー、秋、憂愁などをテーマに素晴らしいオードを残していて、これはその一つである。

「ナイチンゲール」は、固有名詞では、看護師で「クリミアの天使」と言われた女性の名として知られているが、普通名詞としては、鳥の種類名である。「小夜啼き鳥、夜啼き鶯、夜鶯」などと訳され、夜に啼き、その啼き声が美しいので、日本で啼き声の美しさで知られる「鶯」を当てているのである。しかし、近代詩人のエリオット(1885-1965)の詩のなかではジャグ、ジャグと啼くと出てきて、あまり美しいとも思えない。ただし、ピアニストで野鳥を愛する島田瑠璃氏によれば、「音域に広さ、歌い方のうまさは、他に比べるものがないといわれるほど」とのことである(『歌う鳥、さえずるピアノ』に拠る)。

CDブック「歌う鳥、さえずるピアノ 」文とピアノ:島田瑠璃 (草思社)

日本の鶯は、啼き声大会があったり、啼き方の訓練があるくらいだから、こちらの方が美しい歌を歌うのではないだろうか。要するにナイチンゲールはその名に “night” が入っているように、夜啼くというのが特異で、夜のしじまを縫って鳥の声が響いてくるところが、詩人や音楽家の心をとらえたのだろう。それに、藪の中にいて余り姿を見せないことから、神秘性を帯び、ドイツではNachtigallナハティガル、フランスではrossignolロシニョールと言われ、多くの作品に描かれてきた。

まずこのオードの第1連を見てみよう——

Ⅰ.

My heart aches, and a drowsy numbness pains

My sense, as though of hemlock I had drunk,

Or emptied some dull opiate to the drains

One minute past, and Lethe-wards had sunk:

‘Tis not through envy of thy happy lot,

But being too happy in thine happiness—

That thou, light-wingèd Dryad of the trees,

In some melodious plot

Of beechen green, and shadows numberless,

Singest of summer in full-throated ease.

この第1連の宮崎雄行訳をあげる——

わが胸は痛く 微酔を迫る痺れがわが五感を

刺す、さながら 毒人参を煎じて飲み

もしくは 麻酔を致す阿片を幾何か 今しがた 残りなく

呷りて 忘却の川へ向い沈み果てし如くに。

お前の幸ある命運を羨み思う故にあらで

お前の幸福に包まれ余りにも幸あるがため——

お前が、軽やかに羽搏く翼をもてる森の精よ、

橅の緑 深くして

数知れず蔭を重ねし 佳き音にひびかう処にありて、

暢びやかに喉を張り夏を歌う その幸福に。

キーツの原詩は、文法的に複雑ではなく論理立っているものの、読んですっとわかるというものでもない。そこで、この日本語訳の晦渋なところもそれなりに原詩の雰囲気を伝えているといえる。

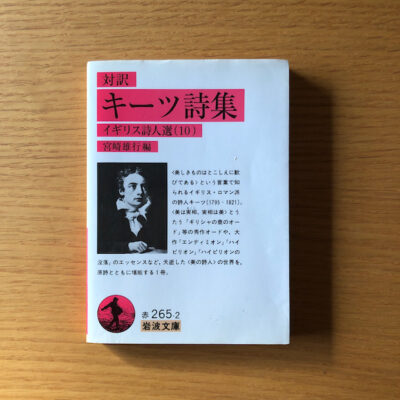

「対訳 キーツ詩集 イギリス詩人選(10)」宮崎雄行編(岩波文庫)

しかしこの日本語に恐れをなして、原詩から離れてしまうのも残念なので、

次に中村健二訳を——

僕の心は疼き、鈍い痺れが僕の感覚を

痛ませる。まるで毒人参を飲んだかのように、

あるいはたったいま、濁った阿片液を残り滓まで

飲み干して、レテの方へ降りていったかのように。

おまえの幸せな運命を妬ましく思うからではない。

おまえの幸せの中で僕自身も幸せだからだ。

木に棲む翼軽やかなドリュアスよ、

歌声ひびく橅の緑と

無数の影に包まれた一劃で、おまえが

喉を一杯に膨らませ、夏を歌っているからだ。

レテは、冥界にある川で、その水を飲むと生前の一切を忘れるとされる。ナイチンゲールに木の精ドリュアスと呼びかけているが、これらはいずれもギリシャ・ローマ神話に出てくることから、この詩には冒頭からこの西洋文化の根源の世界が扱われていることが明確に伺える。

喉を十分に開放して楽々と歌うナイチンゲールの歌を聴き、楽々とは歌えるわけではない「僕」(これは詩人自身と重ねてもいいだろう)は、ただただその声の美しさに幸福感に浸り、心はしびれて、麻薬の力のもとにあるかのようである。

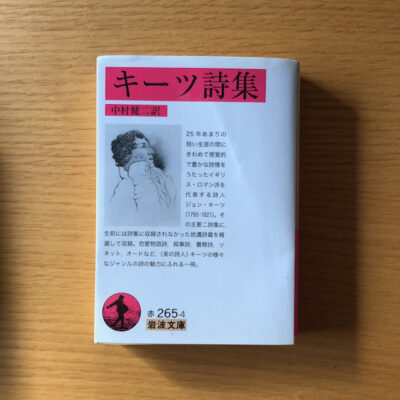

「キーツ詩集」中村健二訳(岩波文庫)

英語としては、you-your-you-yoursの代わりにthou-thy-thee-thineが出てくることを復習しておきたい。5行目の ‘Tisは It isで、次に、not A but Bの構文が続く。Itはその2行後のThat 以下の文を指す。その文の主語は、thouこれを言い換えてlight-winged Dryad of the treesで、次の2行は、Dryadを修飾し、動詞は、最終行のSingest(今の英語ではsings)。ということで、5行目からは最後の10行目まで続く息の長い構文である。となると、中村訳ではちょっとするする読めてしまい、うんうん唸らなければならない宮崎訳が原文の雰囲気に沿うかもしれないというのも一理あるとお分かりいただけると思う。(ただし、以下では原文と中村訳、そして英語に関しては割愛して、内容としての少しの解説をつけることとする。)

Ⅱ.

O, for a draught of vintage! that hath been

おお 一杯のワインがほしい。長い年月、

Cool’d a long age in the deep-delved earth,

地中に深く掘られた酒蔵で冷やされ、

Tainting of Flora and the country green,

フローラと田園の緑、踊りと

Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth!

プロヴァンスの歌と日焼けした歓楽の味がするワインが。

O for a beaker full of the warm South,

おお、暖かい南国がいっぱい詰まった広口グラスがほしい。

Full of the true, the blushful Hippocrene,

本物の赤いヒポクレネが入っていて、

With beaded bubbles winking at the brim,

縁では珠のような泡がぱちぱちとはぜ、

And purple-stainèd mouth;

飲み口には赤紫の痕がついている。

That I might drink, and leave the world unseen,

それを飲んで、人に見られずこの世を去り、

And with thee fade away into the forest dim—

お前と一緒に仄暗い森へ消えていきたい。

詩人は、ワインの力で、今の幸福感を持続させようとし、夜鶯との一体化を願うが、この世や仄暗い森は、苦しみを暗示する。フローラは花の女神だが、ここでは豊穣の方に重点が置かれている。ヒポクレネはギリシャ神話の霊山の霊泉で、詩的霊感を与えるとされた。

Ⅲ.

Fade far away, dissolve, and quite forget

はるか遠くへ消え、溶けて、すっかり忘れたい。

What thou among the leaves hast never known,

木の葉の中に隠れているおまえが知らないこと——

The weariness, the fever, and the fret

この世の退屈、狂騒、苛立ち。そこでは

Here, where men sit and hear each other groan;

人は座ってたがいに他人の苦痛の呻きを聞き、

Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,

中風が残り少ない悲しい最後の白髪をふるわせ、

Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;

若者は青ざめ、亡霊のように瘦せ細って死んでいく。

Where but to think is to be full of sorrow

ものを思うことは、すなわち悲しみと

And leaden-eyed despairs;

鉛色の絶望でいっぱいになること。

Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,

美女もその輝く眼を持ちつづけることはできず、

Or new Love pine at them beyond to-morrow.

新しい恋人が明日以後もその眼に焦がれることはない。

この連はこの世の苦しみが残酷なまでに的確に、たたみかけるように列記されている。「若者は……」の箇所には、詩人は自分を見ていたのか。

Ⅳ.

Away! away! for I will fly to thee,

消え去ろう。僕はお前のところへ飛んでいきたい。

Not charioted by Bacchus and his pards,

豹が牽くバッカスの車ではなく、

But on the viewless wings of Poesy,

目に見えぬ歌の翼に乗って。

Though the dull brain perplexes and retards.

朦朧とした頭はたじろぎ、尻込みしているのだけれど。

Already with thee! tender is the night,

もうおまえのところにいるのか。なんて夜はやさしいのだ。

And haply the Queen-Moon is on her throne,

まわりを星の妖精みんなに囲まれ、

Clustr’d around by all her starry Fays;

月の女神はその玉座に就いているだろう。

But here there is no light,

けれど、この地上に光はない。

Save what from heaven is with the breezes blown

緑の暗がりと苔むして曲がりくねった道をとおり、

Through verdurous glooms and winding mossy ways.

微風によって天から吹き寄せられる光をのぞいては。

バッカスは酒の神として日本でも知られているが、その力を借りずして、詩的想像力により夜鶯に近づこうとする。しかし、かすかにすがるものの、この地上には光はないのである。

なお、‘tender is the night’(夜はやさし)は、アメリカの作家フィッツジェラルドの作品名となっている。

Ⅴ.

I cannot see what flowers are at my feet,

僕の足もとにどんな花があるのか、僕には見えない。

Nor what soft incense hangs upon the boughs,

どんな柔らかな香りが木の枝についているのかも。

But, in embalmèd darkness, guess each sweet

けれど、香しい暗闇のなかで、一つ一つの花を当ててみる。

Wherewith the seasonable month endows

花の季節にふさわしいこの月が

The grass, the thicket, and the fruit-tree wild—

草や灌木や野生の果樹に与える花々を。

White hawthorn, and the pastoral eglantine;

白い山査子、牧歌的な野薔薇、

Fast fading violets cover’d up in leaves;

すぐに色褪せる葉に包まれた菫、

And mid-May’s eldest child,

それに五月半ばの花の長女、

The coming musk-rose, full of dewy wine,

ワインのような露を一杯ためた今を盛りの麝香薔薇、

The murmurous haunt of flies on summer eves.

夏の夕べに羽虫がぶんぶん群がるところ。

詩人は大地の奥深くに降下し、この香に溢れる闇の中で、夜鶯を追うのを諦め、現状を受け入れる。

Ⅵ.

Darkling I listen; and, for many a time

暗がりのなかで僕は聴いている、これまで何度も

I have been half in love with easeful Death,

僕はやさしい死に半ば本気で恋をした。

Call’d him soft names in many a musèd rhyme,

僕の息を大気のなかへ静かに引き取ってくれるように、

To take into the air my quiet breath;

いくつも歌のなかで彼のやさしい名によびかけた。

Now more than ever seems it rich to die,

いま苦痛もなく真夜中に息絶えることは、

To cease upon the midnight with no pain,

いつにもまして豊かなことにおもわれる。

While thou art pouring forth thy soul abroad

こんなにも恍惚として、

In such an ecstasy!

おまえが魂を注ぎ出している間に。

Still wouldst thou sing, and I have ears in vain—

おまえはなおも歌い続け、僕の耳はむだになるだろう。

To thy high requiem become a sod.

おまえの立派な挽歌にとって墓土になっているだろう。

詩人は苦しいこの世の ‘uneasy’の只中にいて、これまでも何度も「やさしい‘easeful’死」に恋してきたが、 楽々と‘easy’歌う夜鶯の歌に惹かれ、生が最高に充実している今こそ、死ぬべき時だと思われる。

Ⅶ.

Thou wast not born for death, immortal Bird!

不滅の鳥よ! おまえは死のために生まれたのではない。

No hungry generations tread thee down;

どんな飢えた世代もおまえを殺したことはなかった。

The voice I hear this passing night was heard

この過ぎゆく夜に僕が聴いている声は

In ancient days by emperor and clown:

はるか昔、皇帝も道化も聞いた声だ。

Perhaps the self-same song that found a path

ルツが異郷の麦畑のなかで、故郷恋しさに

Through the sad heart of Ruth, when sick for home,

涙をながして立っていたとき

She stood in tears amid the alien corn;

聞いたのと、おそらくは同じ声だろう。

The same that oft-times hath

危険な怒涛に向かって開け放たれた、

Charm’d magic casements, opening on the foam

窓辺の美女をしばしば魅了したのと同じ声だ。

Of perilous seas, in faery lands forlorn.

もの寂しい妖精の国の城、その窓辺の美女を。

死すべき自分と対比される夜鶯の不滅性を歌い上げる。夜鶯は、現実の鳥を越えてこの世のすべてを包括するヴィジョンへと高まっていく。「皇帝と道化」は、シェイクスピアの『リア王』を思わせ、ルツは『旧約聖書』の登場人物で、夫の死後、姑の住む異国に移り住んだ人物。最初に、ギリシア・ローマ神話の世界が扱われていたが、ここでは西洋文明のもう一つの柱であるキリスト教が出てくる。こうして、この詩の中に壮大な世界が広がる。

最後の2行「危険な怒涛に向かって開け放たれた/もの寂しい妖精の国の城」は、まさにロマン派的と言われ、実は、私がはじめてこの2行に出会ったのは、『赤毛のアン』の中だった。新婚のアンは港の浜辺に新居を構えるが、部屋の窓から砂州を眺めながら、この句を口ずさむ。つまりは、詩が好きな人なら,ふっと口をついて出てくる2行であるということ。

Ⅷ.

Forlorn! The very word is like a bell

もの寂しい!この言葉は僕をおまえから、

To toll me back from thee to my sole self!

孤独な僕へ呼びもどす鐘の音のようだ。

Adieu! the fancy cannot cheat so well

さようなら!騙し好きのエルフと世間は言うが、

As she is fam’d to do, deceiving elf.

空想は評判ほど上手に欺くことはできない。

Adieu! adieu! Thy plaintive anthem fades

さようなら!おまえの悲しい歌声は

Past the near meadows, over the still stream,

近くの牧草地を通り過ぎ、静かな小川を越え、

Up the hill-side; and now ‘tis buried deep

丘のほうに上がっていった。今では次の谷間に

In the next valley-glades:

深く埋もれてしまっている。

Was it a vision, or a waking dream?

あれは幻?それとも醒めて見る夢だったのか?

Fled is that music:—Do I wake or sleep?

音楽は消えてしまった。僕は目覚めているのか? 眠っているのか?

最高潮に達したとき、前連の終わりの語が繰り返されて、一気に結末へと。目覚めと眠りが渾然となっている中で、訳者宮崎氏は「新たにこの世の実相に向かい合う爽やかな観る目の胎動が予感される」としている。

詩の朗詠

日本の和歌でもそうだが、詩においては言葉の調べというものが大切で、いい歌は、詩は、音読してこそである。そして覚えてしてしまえば、どこでもその作品の世界を作り出すことができる。英詩の精髄ともいうべき、「ナイチンゲール」は研ぎ澄まされた言葉の一つ一つを自分の中に取り入れたい思いで、暗記に取り掛かった。一度は何とか全連を入れたが、歳月が経つうち結局は残ったのは1連目のみということになってしまった。ああ、全部入れていれば……とひどく悔いたことがある。

40歳でやっとアメリカに1年留学した時のこと、ある時、下宿先から出て戻った時に鍵を忘れていることに気づいた。ここには、同年代の女主人と高校生のその息子がいるのみで、二人とも出ていたのである。町に戻るにも、大学に帰るにも中途半端な距離で、彼女の帰りを待つしかない。冬のことで寒く、ふとパティオ(と呼ばれていたが、中庭というより、ガラス張りの温室のようなもので、物置化していたので、鍵なしで入れた)があったのを思い出した。それで寒さはしのげたものの、あとは1,2時間をどう過ごすかである。ここで、私は自分の暗記しているありったけの詩を暗唱したのだが、数は知れている。「ナイチンゲール」は朗読すると1連1分として、全体では8分ほどかかる。だから15回朗詠すれば1時間は経つ。たっぷりと時間をかければ、もう少し少ない回数でもいいだろう。とないものねだりをするうち、やっと彼女が戻り「あ、ロックアウトされたのね」——あ、そういう表現があった、と英語の勉強をした次第。

私は以前から、フィクションでも『巌窟王』などあるし、王族や革命家が長い入牢に、気が狂わずにいかにして耐えられるのかが、気がかりだった。大学時代に、アウシュビッツ強制収容所体験をしたヴィクトール・フランクルの『夜と霧』を読んで、衝撃だったのは、長い期間を耐えられたのは、いかにも強そうに見える人よりも弱そうに見えても精神性の高い人だったということだった。長い時間を耐えるのは考えるということによってだろうが、その時、それまで読んだ本について考える、知っている曲の旋律を辿る、好きな絵を思い浮かべる、などという中に、覚えた詩を蘇らせるということもあるだろう。という読みは、浅くしか読めていないことを白状するようなものだが、とにかく大学生時代の1冊となればこの本で、のちに教師になり、学校図書館が、「先生の薦める本」という特集をした時、私が名を挙げたのはこの本だった。霜山徳爾訳(みすず書房)は学生には古いかと案じたら、その頃ちょうど池田香代子新訳が出たのも(2002, みすず書房)うれしいことだった。そして、この本が名著であり、かつ求められるものであることの証左として、旧訳は旧訳で版を重ねている。

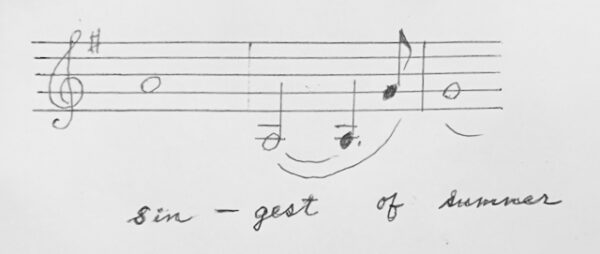

ところで、この詩を朗読していて、1連目の終わり Singest of summer in full throated easeで、最初高いところにあったのが、急激に下がりsummerで元に戻るというふうに無意識に詠んでいた。ある時、英文で書かれた詩の入門書に、この箇所について楽譜付きで、その急降下を説明してあった。この楽譜を紹介したくて、手元にあるいくつかの心当たりの本を探してみたのだが、残念ながら見つかっていない。(それで、代わりにブルッフのヴァイオリン協奏曲の最後、曲想が高まっていく中、全楽員のtuttiで見られる急降下、これが何度か繰り返されるのでそのヴァイオリン譜を。というのも、私にはここがそのままそっくりに感じられるので。)とにかく、外国語として英語を学んできたけれど、英詩を読んでネイティブと似たようなことを感じていたのだと、うれしく思ったのだった。

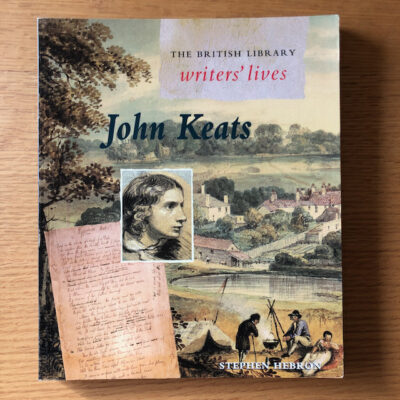

詩人キーツの生涯

さて、ここで詩人の生涯を辿ってみよう——といってもわずか25年と数か月である。1795年に、ロンドンの貸馬車屋の長男として生まれ、のちに弟三人(うち一人は4歳に満たず死去)、妹一人が続いた。8歳の時、父が馬車の事故で死去、母は再婚し、祖父母に引き取られるが、母も14歳の時死去。

18歳ごろから詩を書き始め、20歳で薬剤医師試験に合格するが、詩に専念することを決意する。詩人シェリーと知り合う。翌年、処女詩集出版。さらにその翌年の『エンディミオン』出版で、詩人として認められる。明くる年、1818年、弟のジョージが結婚しアメリカへ。キーツは友人とアイルランド・スコットランド旅行。弟のトムが肺病で重体になる頃、ファニー・ブローンと知り合う。トム死去。翌年、1819年、「非情の美女」「ナイチンゲールに寄せる」などを書く。

健康状態が悪化する一方ファニーと婚約。翌年、婚約解消を申し出るがファニーは受け付けず。医者の命令による転地療養のため、イタリアへ。数か月後、年を越して翌年、ローマのスペイン広場の客舎で息を引き取る。

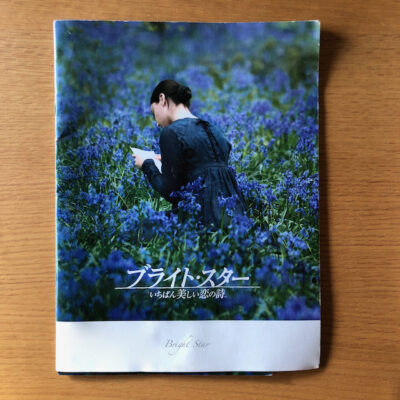

キーツの映画『ブライト・スター:いちばん美しい恋の詩』

キーツがファニー・ブローンと知り合った時、彼22歳、彼女は18歳であった。それからわずか2年ほどの恋愛だった。これを映画化したのが、ジェーン・カンピオンのBright Star(ブライト・スター:いちばん美しい恋の詩)(2009)である。

カンピオンは、『ピアノ・レッスン』(1993)によりカンヌ国際映画祭で最高賞を取って評判だった。だが、私にはこれは男に対する女の在り方として、いかにも分析を待っているといった作風で、気に入らなかった。それで、この作を前にして一抹の懸念を抱いていたのだが、それは杞憂に終わり、実に細やかにファニーの心の動きに寄り添っていて、その息遣いを聞くようだった。そう、これはキーツを描いたというより、ファニーを描いたものだった。

キーツ役の俳優は、ロックか、フォークでも歌ったら合いそうな、いまどきのおにーちゃんだった。もう少し当時の時代をうかがわせる俳優を探せなかったものかと思うが、これも監督の意図だったのだろう。これはキーツの映画ではないのだから、何かあまりにキーツぴったりの人だったら、そちらに引きずられてしまうということになろう。

キーツがファニーの家に下宿することになり、壁一つ隔てるだけで、お互いの思いは一層緊密になっていく(この家が今キーツ記念館となっているものである)。平凡な乙女であったファニーも、キーツの詩と人に触れ成長していく。しかし、健康体そのもののファニーに対し、キーツの肺病の兆候は、著しいものとなる。兄弟たちはまだ小さすぎたが、父母の死に直面したとき、キーツは多感な年ごろだった。そして弟トムの自分と同じ肺病を、発病から死まで医者の眼で逐一見てきたのだった。死があまりにも隣り合わせだった。

キーツが処女詩集を出した翌年、長編詩『エンディミオン』の出版で、世間で詩人として認められるが、この詩は、ギリシア神話のエンディミオンが月の女神に恋い焦がれ、甘くも苦しい恋を体験する物語である。恋とは多かれ少なかれそうしたものであるというのは世の習いだとしても、あまりにものちの自分の恋を歌ったようなものだった。この恋が彼にとって喜びを与えると同時に、いかに苦しいものだったか。また当然、恋人ファニーにとっても。映画はこの機微を丁寧に描いていく。そして、イタリアから届く死の知らせにファニーは慟哭する……

―その後のファニー—

映画のパンフレットによれば、ファニーはキーツの死後12年経ってようやく、別の男性と結婚し2児をもうけたということで、ただキーツだけを思って死にましたというより、なにかしら女性として生きたようで(というと、今ではセクハラになるのか?)ほっとした。キーツからの指輪は外さず、36通以上の手紙も大切に持っていたということである。それらラブ・レターを残しておいてくれたということが何よりありがたい。

―詩の朗読における発声今昔―

そして、最後エンドマークが出て、映画に制作にかかわった、監督・プロデューサー・俳優・その他技術関係者などの名前がクレディットとして流れ始めた時、その背景で読まれたのが、この詩「ナイチンゲール」だった。この詩が選ばれたことに私の心は震えたが、一つのことが気にならずにはいられなかった――発音が音を引きずるようだったのである。

大学生の時、『ハムレット』の授業を受けたが、当時、ローレンス・オリヴィエの同名映画が評判になっていた頃で、先生は、その演出の秀逸な点を場面ごとに、時には剣の使い方を実演と共に説明してくださりとても面白かった。「しかし」と先生は言われた。「オリヴィエは、音を引きずるように発音する。一昔前の名優、ジョン・ギルグッドは、音が一つ一つ粒立って聞こえたものだ、真珠の連なりのように」と。このオリヴィエがすでに一昔前のこととなり、最近ではますます音を引きずる方向に向かっているということなのだ。

―いちばん美しい恋の詩―

「いちばん美しい恋の詩」というのが、日本での『ブライト・スター』の配給にあたって付けられた副題であるが、その恋の詩は Bright Starと題された14行詩ソネットを指し、それはファニーのことを歌ったものとされている。キーツは最後イタリアに渡ったが、この時携帯していたシェイクスピアの本の余白に書かれたものである。北極星のように「still steadfast, still unchangeable いつも動かずいつも変わらず」、さらに続く「美しい恋人のふくよかな胸を枕にして、そのやわらかな起伏をいつまでも感じ」に、切ないまでに求めた(そして得られることはなかった)官能のうねりが窺い知れる。

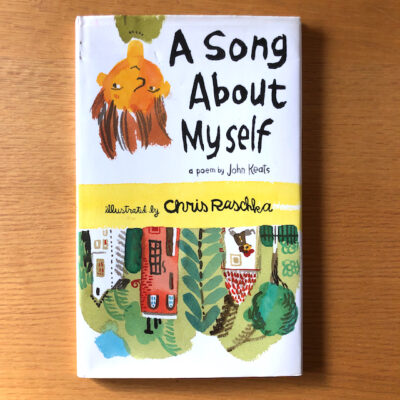

A Song About Myself 僕自身についての歌

「ナイチンゲールに寄せるオード」にずっと付き合ってきたので、ここで、気分転換に、軽い詩を。

There was a naughty Boy,

腕白小僧が ひとりいた、

A naughty boy was he,

腕白小僧は かれだった、

He would not stop at home,

家になんて いられなかった、

He could not quiet be—

じっとしては いられなかった

He took

背負い袋に

In his Knapsack

詰めこんだのは

A Book

詩だけの

Full of vowels

本を一冊

And a shirt

シャツは一枚

With some towels—

タオルを少々――

A slight cap

小さな帽子は

For night cap—

ナイトキャップのかわり――

A hair brush,

ヘア・ブラシも一本入れて、

Comb ditto,

櫛も同じく 右へならえ、

New Stockings

新しい靴下 何足か、

For old ones

古いやつは

Would split O!

破れちまった、おお!

This Knapsack

背負い袋を しっかりと

Tight at’s back

かれの背中に

He rivetted close

くくりつけ

And followed his Nose

北へ

To the North,

北へと

To the North,

まっしぐら、

And follow’d his nose

北へ 北へと

To the North.

まっしぐら。

8行目の “vowels”は、その2行あとの “towels”と韻を踏むために出てきた語だが、そのままの訳の「母音」ではわかりにくいだろうからと少しずらして訳してある。後ろから7行目の “at’s”は “at his”を省略したもの。最後のあたりの “Nose” と “North”は、韻というより、よく似た発音の2語と言えよう。

この詩が「軽い」というのも当然で、これはキーツが旅先のスコットランドから妹に送った手紙の中に見つけられ、妹ファニーを面白がらせるために気まぐれに作ったもの。とはいえ、自由奔放な言葉遊び、そしてrhyme(韻)とrhythm(リズム)という、詩を成り立たせる二つの “rh”がしっかり見られるところはさすがである。英語もそれほど難しくないので、声に出せば、その二つのrhが味わえる。ここには最初の1部のみ引いたが、全体は4部になっていて、A Song About Myself(僕自身についての歌)というタイトルと共に、1冊の絵本になっている。キーツの詩は、子どもに与えるには難しすぎて、子ども用の詩の絵本シリーズにも残念ながら入っていないが、こうした本で、せめて彼の名を子どもの心にとどめられたらということだろう。子ども向けのアンソロジーにも、内容的に自然描写だからついていけるということで、「秋によせる」オードの一部とこの作品が取り上げられたりしている。

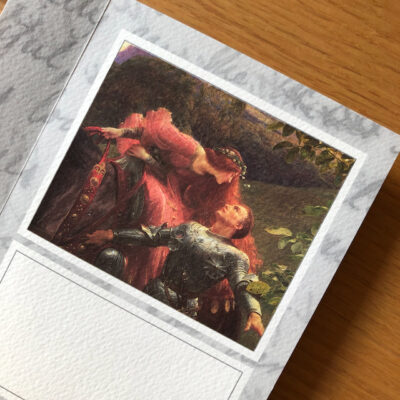

La Belle Dame sans Merci 非情の美女

作品をもう一つ、物語詩の名作も結構残しているので、その中から短い “La Belle Dame sans Merci” を。これはフランスの詩人の詩のタイトルをそのままとったので、フランス語で、英語にすると“The Beautiful Lady without Mercy”、日本語訳では「非情の美女」、昔は「つれなきたおやめ」などと訳されたこともあった。多くの先行作品を参照し、中世の雰囲気をたたえているが、キーツ自身、恋の喜びに満ちつつも、恋にとらわれている自分を呪う思いもあった。恋人ファニーに宛てた最初の手紙の次の一節を参照されたい。

――「愛する人よ、僕を虜にし、僕の自由を台無しにしてしまったあなたという人が、残酷なひとでないかどうかを自分に問うてみてください」

Ⅰ

O what can ail thee, knight-at-arms,

Alone and palely loitering?

The sedge has withered from the lake,

And no birds sing.

おお、鎧の騎士よ、どうしたというのか、

ただひとり、顔蒼ざめてさまようとは。

菅は枯れて湖から消え、

鳥も啼かない。

Ⅱ

O what can ail thee, night-at-arms,

So haggard and so woe-begone?

The squirrel’s granary is full,

And the harvest’s done.

おお、鎧の騎士よ、どうしたというのか、

そんなに窶れ、そんなに悲しそうで。

栗鼠の穀倉はあふれ、

刈入れは終わった。

Ⅲ

I see a lily on thy brow,

With anguish moist and fever-dew,

And on thy cheeks a fading rose

Fast withereth too.

あなたの額に百合が見える、

苦悩と熱でじっとり汗ばみ。

そして頬でも、しおれた薔薇が

見る間に色褪せて行く。

Ⅳ

I met a lady in the meads,

Full beautiful—a faery’s child,

Her hair was long, her foot was light,

And her eyes were wild。

おれは牧草地で女に会った。

本当にきれいで、妖精の子だ。

髪は長く、足取り軽やか、

眼は妖しく光っている。

Ⅴ

I made a garland for her head,

And bracelets too, and fragrant zone;

She looked at me as she did love,

And made sweet moan.

女の頭にのせる花冠をつくった、

腕輪や香しい花の帯も。

女は恋人のようにおれを見て、

甘い声でうめいた。

Ⅵ

I set her on my pacing steed,

And nothing else saw all day long,

For sidelong would she bend, and sing

A faery’s song.

ゆるゆる進む馬に女を乗せ、

一日中女のほかは何も見なかった。

女は横ざまに体を傾げ、

妖精の唄を歌っていたから。

Ⅶ

She found me roots of relish sweet,

And honey wild, and manna-dew,

And sure in language strange she said—

‘I love thee true’.

女はおれに甘い草の根、

野生の蜂蜜や甘露を見つけ、

知らない言葉でたしかにこう言った、

本当にあなたを愛しています。

Ⅷ

She took me to her elfin grot,

And there she wept and sighed full sore,

And there I shut her wild wild eyes

With kisses four.

女はおれをエルフの岩屋に連れて行き、

涙を流して心底辛そうに溜め息をついた。

おれは妖しく光る女の眼を閉じた、

四度くちづけをして。

Ⅸ

And there she lullèd me asleep

And there I dreamed—Ah! woe betide!—

The latest dream I ever dreamt

On the cold hill side.

女は唄を歌っておれを眠らせ、

おれは夢を見た――ああ、なんて忌々しい!

それはおれが見た最後の夢、

寒い丘の中腹で。

Ⅹ

I saw pale kings and princes too,

Pale warriors, death-pale were they all;

They cried—‘La Belle Dame sans Merci

Thee hath in thrall!’

おれが見たのは顔蒼ざめた王たち、王子たち、

顔蒼ざめた兵たち――誰も死のように蒼ざめていた。

彼らは叫んだ、「非情の美女が

おまえを虜にしたぞ!」

Ⅺ

I saw their starved lips in the gloam,

With horrid warning gapèd wide,

And I awoke and found me here,

On the cold hill’s side.

薄明りのなかに彼らの痩けた唇が見え、

恐ろしい警告で大きく開けていた。

そして目が覚め、気がつくとここにいた、

寒い丘の中腹に。

Ⅻ

And this is why I sojourn here

Alone and palely loitering.

Though the sedge is withered from the lake,

And no birds sing.

ここを離れないのはそういうわけ。

ただひとり、顔蒼ざめてさまよう。

菅は枯れて湖から消え、

鳥も啼かないのに。

白や赤が不吉に鮮やかで、妖精の子である女はもの言わず、言ってもその言葉はわからない――という何もかも夢幻のような世界の中、キスの数の具体性が、かえって不気味である。2行前の“sore”と韻を踏むための“four”とも言われているが、“score”でもよかったのに、具体的に数を出したのはやはり意図してのことだったと思われる。

さて、中世の雰囲気の物語ということになれば、ちょっと宮崎訳ものぞきたくなる。

何事ありて思い煩う 甲冑ゆゆしき騎士よ、

ただ独り血の気も失せて廻りつつ。

湖に菅は末枯れて移ろい

啼く鳥は絶えてなし。

(中略)

君が額に百合の花見ゆ

苦悩と熱にしとどに濡れて、

君が頬には あせゆく薔薇

また 速やかに凋みつつ。

(中略)

棲みなせる仙窟に吾を導き

女は哭き 溢るる嘆きの息を吐けり、

彼処にて吾は塞さぎぬ 妖しとも妖しきかの眼を

四たびの口吻をもて。

(以下略)

さすが、調べの良さは読ませる。そして、この妖しくも魅惑的な詩は、ラファエル前派の画家たちにインスピレーションを与えた。

John William Waterhouse, La Belle Dame sans Merci. Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

Frank Bernard Dicksee, La belle dame sans merci. Bristol Museum & Art Gallery

Negative Capability 現代に生きるキーツの思想

キーツの残したNegative capabilityという言葉は、「消極的能力」などと訳されているが、両極を考えていたキーツの本領発揮というか、negativeという、それこそ「否定的」な語と、capability「能力」はcapable「有能な、可能な」から派生した語という相矛盾する2語を組み合わせたもので、惹きつけられずにはおられない言葉である。こうした言葉の組み合わせは、oxymoron(撞着語法)と呼ばれ、「苦い甘さ」などそれにあたる。キーツは、先輩詩人ワーズワースのwise passiveness(賢明な受動)を言い換えたとされているが、やはり矛盾する語の組み合わせのインパクトの方がはるかに強い。

というわけで、何かしらよくわからないながらも、初めて出会った時から、気になる言葉であった。よくわからなかったのもむべなるかなで、この言葉は、キーツが二人の弟に宛てた手紙の中で一度触れているだけで、もともと詩論などを残していない彼のこと、これについて彼自身深く説明しているわけではないのである。手紙からその箇所を引用してみると——

人が不確実さとか不可解さとか疑惑の中にあっても、事実や理由を求めてイライラすることが少しもなくいられる状態のことだ。

そして、この言葉は文学について言っている。この前に「特に文学において偉大な仕事を達成する人間を形成している特質、シェイクスピアがあれほど厖大に所有していた特質」とあるからである。さらに、次のようにも敷衍している。

この問題は幾巻もの本を書いて追及してみても、たぶん、次のことに尽きるだろう。つまり偉大な詩人にあっては美の感覚が他のすべての考えを征服する、あるいはむしろ抹消するということだ。

Negative capabilityの定義から、ここに進む過程にはついていけない気がするが、「美の感覚がすべてを征服する」というのは「美なるものこそ永遠の喜び」と言った、まさにキーツそのものでないかと思われてくる。

さて、文学の世界のものと限定されていたこの言葉が、思いがけず、もっと広い分野のものとして、約150年後に取り上げられることになる。イギリスの精神分析医ウィルフレッド・R・ビオンがその著書の中で、この語をよみがえらせ、精神分析の世界でもnegative capabilityは不可欠だとして、その領域が、拡がったのである。

さらに、精神科医で作家でもある帚木蓬生氏が、精神医学雑誌でこの語に出会い、心を揺さぶられ、2017年に『ネガティブ・ケイパビリティ 答えのない事態に耐える力』(朝日選書)を出版した。その中でこの言葉を「不可解の中で、おや不思議だなと思う気持ちをもちながら、宙ぶらりんの状態に耐えていくと、その中から共感が生まれてくる」とよりわかりやすく捉えている。

氏は、キーツがシェイクスピアを評価したのも「真の才能は個性を持たず、至急な到達を求めず、不確実さと懐疑とともに存在する。他の人間がどのように考えているかを想像し、そこに作者が介在していないかのように、あれだけの数の人物を、多様性をもって描き分け、結論を観るものにゆだねることができたのだ」からだとする。さらには、『源氏物語』で多様な人間模様を描いた紫式部も“ネガティブ・ケイパビリティ”の使い手だったのではないかと、10年かけてその生涯を長編小説にしてもいる。

そして、実際の医療現場では「どうにもならない場面」に出くわすことも多いが、先が見えなくてもとことん付き合って、すったもんだした方がうまくいくという経験を重ねた。こうして医療の中での“ネガティブ・ケイパビリティ”から、やがてもっと広く芸術・寛容とこの思想との関連に進んでいく。宙ぶらりんの状態に耐える“ネガティブ・ケイパビリティ”は、寛容にもつがっているのではないかと氏は考えるようになる。寛容の欠如は人を極端に走らせ、現在進行中のロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルによるガザ攻撃にも、為政者たちの欠如が見て取れるとする。それでも希望を捨てずに抵抗をつづけることが私たちの務めであると結ぶ。

私が初めて“ネガティブ・ケイパビリティ”という言葉に出会って惹きつけられたのは、この言葉が日本の文化や日本人の性格の本質を言い当てているのではないかと思ったことにある。絵画では画面を塗りつくさないで、空間に雲を散らしたり、能の音楽は指揮者がいてパチッと合わすのではなく、各自が他の空気を読み取りつつ演奏するなど。さらには外交において、決定打を出さず、どっちつかずの立場をとることも。最後の外交に関しては、私はこの態度を「ネガティブ」(否定的)に捉えていた。しかし、この言葉を知って、イエス・オア・ノーでギリギリと迫るのではなく、積極的にどちらもありうるという道を探るべきではないか、それはなかなか困難ではあるがと。そして、いま帚木氏が世界の現状をこの言葉で切っておられるのと出会って、この「どうにもならない」ように見える世界において、日本が何をすべきかがより明確になった思いがした。こうしてキーツの言葉は今につながっている……

結びに

さきほどの“ネガティブ・ケイパビリティ”のところで触れたようにキーツは、シェイクスピアを敬愛していた。先人たちからは、他にミルトン、スペンサー、ワーズワースなどから多くを学んだが、なんといってもシェイクスピアへの傾倒ぶりは群を抜いている。手紙においても彼からの引用が縦横になされ、いかに読み込んだか、詩行がいかにしみ込んでいるかが窺い知れる。そしてキーツはひたすらシェイクスピアへの道、同じ水準の詩人になることを目指していた。

彼は最大の関心事として、詩、愛、美、名声を挙げているので、名声は「高貴な心の最後の病」(ミルトン)であって、キーツもこの病から逃れられなかったとする意見もあるが、25歳の若者が野心を持って当然ではないだろうか。彼の思いは名声を求めるという外面を一切排除した、ひたすら実(じつ)のみを求めるものであった。手紙の中で、「ちやほやされるということは求めていない」とはっきり書いている。

医師免許を持ち、自分の体のことは熟知していたからこそ、時が思いを遂げさせてくれないことはよくわかっていた。それは身を切るようにつらいことだったろう。短い執筆期間に残した驚くべき膨大な手紙から、25歳で亡くなったにしては信じられないくらいの成熟度が読み取れるだけに、彼が時間を許されなかったことに、胸の詰まる思いがする。

キーツの墓碑銘には、自ら選んだ碑文「その名を水に書かかれし者ここに眠る Here lies one whose name was writ in water」が刻まれている。彼の無念が思い知られる。しかし、その名は人の心に刻まれたのである——200年以上も後、はるか東洋で、英詩の精髄と言えばナイチンゲールよねと頷きあう二人の心に。その二人は、これまたいずれ水のように消えてしまう。だが、またそれだけの歳月が経ってからもどこかで、また頷きあう二人がいることだろう、キーツのナイチンゲールよねと。

(1/25/2025)

[参考文献]

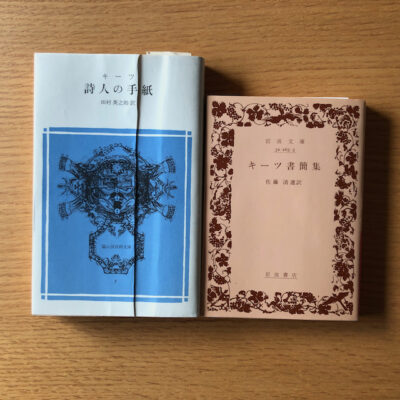

詩の訳は『対訳キーツ詩集』宮崎雄行編と『キーツ詩集』中村健二訳(いずれも岩波文庫)に、手紙の訳は主に『キーツ 詩人の手紙』田村英之助訳(冨山房百科文庫)ほか、「キーツ書簡集 佐藤清訳(岩波文庫)に拠った。「ナイチンゲール」の詩の解釈は、宮崎氏に拠ったが、訳詞から伺えるように、氏の解は難解で、自分の理解できる言葉に変換したのだが、誤りも生じているだろうことを恐れる。そのほか『キーツとその時代(上・下)』出口保夫著(中央公論社)も。

帚木蓬生とネガティブ・ケイパビリティに関しては、『ビッグイシュー日本版 題476号 特集「ネガティブ・ケイパビリティ」を生きる(有限会社ビッグイシュー日本 2024年4月1日発行)に拠った。

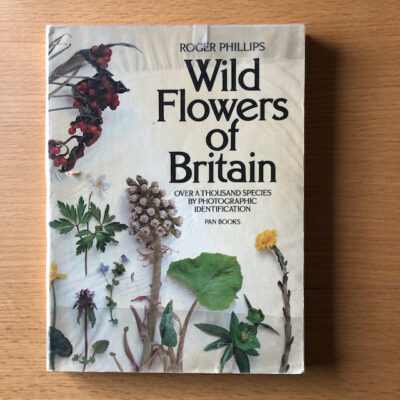

「ナイチンゲール」に出てくる植物名について調べたところ、hawthorn も eglantineも、Wild Flowers of Britain (Pan Books, 1977)で簡単に見つけることができその姿を確認できた。

この本の驚くべきところは、花の全写真、いくつかの系統でまとめて同じ画面に入れていることで、他との比較ができる。それにしても、その種の代表となるべき姿をしているものを、同時にまとめるというのは、かなりの手間がかかるのではないか。のちに知った、アメリカのAudubonのものも、同系統のものの写真がずらっと並べられていて圧巻なのだが、ここで英米の違いといったものを感じた――あくまで科学的に分類した結果を示すアメリカと、できるだけ自然のままの姿を捉えようとするイギリスと。

この本の驚くべきところは、花の全写真、いくつかの系統でまとめて同じ画面に入れていることで、他との比較ができる。それにしても、その種の代表となるべき姿をしているものを、同時にまとめるというのは、かなりの手間がかかるのではないか。のちに知った、アメリカのAudubonのものも、同系統のものの写真がずらっと並べられていて圧巻なのだが、ここで英米の違いといったものを感じた――あくまで科学的に分類した結果を示すアメリカと、できるだけ自然のままの姿を捉えようとするイギリスと。

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。京都大学国文科および米文科卒業。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家—アマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。