テニスン作『イノック・アーデン』との出会い

テニスン作『イノック・アーデン』との出会い

テニスンという詩人の「イノック・アーデン」に出会ったのは、中学生の時、隔月で出ていた、十代の女の子向けの雑誌『ジュニアそれいゆ』においてだった。毎号、いろいろな世界名作に、この雑誌を創刊した中原淳一自身が挿し絵をつけた「絵物語」のページがあり、「イノック・アーデン」もその一つだった。そもそもこの雑誌は、お姉さん版として『それいゆ』そして『ひまわり』があり、終戦後の荒廃した世の中の女性たちに、どんな時にでも美しい心と夢を持ち続けてほしいと願って構想されたのである。素敵だなと仰ぎ見ていた、少し上の世代の方が書かれた文を読むと、この二誌の愛読者だと分かることがよくあった。

『ジュニアそれいゆ』を彩った数々のページ

中原淳一は、美しい少女の絵で知られた人だから、髪形や身の回りの物にまで気を配ったファッションのページがまず目につく。それだけではなく、さまざまな名作や名画の紹介にも多くのページが割かれていた。去年ヴェニスでやっと対面を果たした、ティントレットの「サンマルコの奇跡」(「ポエトリーの小窓」その18)、もう二度も会いに行ったほど好きな、ジョルジョーネの「眠れるヴィーナス」など、いずれ本物と出会いたいとどれだけ思いをかきたてられたことだろう。そして「音楽」も紙媒体では無理だとしても、しっかり認識されていたのである(そういえば、この本には十代で留学したピアニスト大野亮子(現 深沢亮子)さんの「ウィーンだより」の連載があって、音楽の都の風を伝えてくれていた)。

さらには、英詩のページもあった。そのページの筆者のお名前を、ある学会で見つけ、私と同様少女時代に『ジュニアそれいゆ』読者であった友人と、休憩時間に「昔、書いておられませんでした?」とドキドキしながらお伺いすると、恥じらいを含みつつのお答えが「東大大学院の頃のバイトで……」であった。後に学会の会長にもなられたが、まだ若き学徒の時に原稿を依頼するとは、なかなかの先見の明と言えよう。それに先生は、私たち二人の乙女心を満足させるようなダンディーな方だった。さて今なら、現地取材をして、カラーでステキな詩のページを作れると思うのに、時に単発で見られるとはいえ、詩の紹介の連載が、どの女性誌にも見られないのは残念である。

『ジュニア・それいゆ』にこめられた思い

それで、『ジュニアそれいゆ』は、表紙に「十代のひとの美しい心と暮らしを育てる」とはっきりうたってあり、「ジュニアがよい大人となるために」と心がけやふるまいについて気をつけることを記したページもあった。実は、ほんのささやかなことだけれど、ここで学んでいまだに実行していることがある。それは自分が喉が渇いた時は、自分用の水なりお茶なりを準備しながら、その場の人に「誰か他に欲しい人いない?」と尋ねるようにということ——自分が欲しいということは、他の人もそうかもしれないと。そして、現に、私が尋ねると、結構「私もお願い」と言われるのである。あまりに小さなことだけれど、65年間も心に残り続けているというのは、改めて、メッセージ性の強さに驚かされる。さらにこれは、もっと広く、人のことを思いやることへとつながっていく……。

中原淳一氏の刊行の言葉に、

「もしもこの世の中に、風に揺れる『花』がなかったら人の心はもっともっと死んでいたかもしれない」

で始まる一文があり、そのあと「鳥」「信じる」「思いやり」「小鳥」と続き、

「もしこの世の中に『音楽』がなかったら、このけわしい現実から逃げられる時間がなかっただろう。/もしこの世の中に『詩』がなかったら、人は美しい言葉も知らないままで死んでゆく」

と、明確に詩の必然性が捉えられていることが伺える。そして、文は、こう結ばれる。

「もしこの世の中に『愛する心』がなかったら、人間はだれもが孤独です」

『イノック・アーデン』の物語

話が『ジュニアそれいゆ』の方にいってしまったが、いよいよ物語である。

語り手は100年前のことだがと物語り始める。

――イギリスのとある漁村に、仲良しの三人がいた、男の子二人と女の子ひとり。漁夫の子のたくましいイノックと、粉屋の一人息子のフィリップは、ままごと遊びでアニイを取り合いっこして、アニイに「二人のお嫁さんになるから」と収められることが常だった。年頃になって、二人は思いをアニイに注ぐ。イノックは告白するが、フィリップは胸の奥底に思いを秘めているばかり。アニイとの結婚を視野に入れて励むイノックにアニイは応える。

やがて、ふたりは女の子、男の子、そして病弱なのが心配だが三人目の子にも恵まれる。家族をもっと幸せにしたいと、船乗りイノックは、アニイの反対にもかかわらず、遠洋航海に出る。

十年の間、音沙汰もなく、イノックは戻らない。何かと、残った妻子の面倒を見るフィリップだが、遂にアニイに結婚を申し込む。すぐには受け入れられないアニイ。困り果て、聖書に助けを求めると棕櫚の下にいるイノックの夢を見る。彼は死んだと彼女は解したが、実は、船がさる島に打ち上げられ、イノックは文字通り棕櫚の下にいたのだ。

それからやっとの思いで故郷に戻り、幸せに暮らすアニイとフィリップを垣間見る。結婚してもなかなか心を開かないアニイであったが、フィリップとの間に子供ができ、ようやく新しい幸せに包まれるようになったのだった。この幸せの絵を壊すわけにはいかないと、引き返したイノックは一人生計を立てるが、生きがいのない生活ゆえ、遂に床につき、宿のおかみさんにすべてを打ち明ける。すっかり姿の変わったイノックをおかみさんは認めがたい。アニイに会うようにと提案するおかみさんにイノックは言う――

Woman, disturb me not now at the last,

婆さん、臨終も近づいた今、私の心を乱してくれるな。

—略—

When you shall see her, …tell her that I died

もしもアニイに逢ったなら、

Blessing her, praying for her, loving her;

アニイを祝福しながら、アニイのためにお祈りしながら、アニイを恋い慕いつつ、死んでいったと伝えてくれ。

And tell my daughter Annie, whom I saw

母親にまるでそのままの私の娘、アニイには

So like her mother, that my last breath

最後の行きの絶えるまで、その行く末を祝福し、

Was spent in blessing her and praying for her

幸(さち)多かれと祈りつつ、私は死んだと告げてくれ。

And tell my son …

また息子には…

And say to Philip that I blest him too;

フィリップには、彼のために、私がその将来を祈ったと、伝えてくれ。

—略—

But if my children care to see me dead,

もしものこと、いとしい子供らが、私の死顔を見たいというなら、

Who hardly know my living let them come,

二人とも全く生前の父の顔の見覚えもないゆえ、見に来させてもいいだろう。

I am their father; but she must not come,

私は二人の父親だから。しかし、アニイだけは来させてはならぬ。

For my dead face would vex her after life

死顔を見たら、アニイはさきざきまでも 嘆き苦しむであろうから。

And now there is but one of all my blood

思えば、ただ一人とはいえ、私の血を分けたものが、

Who will embrace me in the world to be.

あの世で、この私を喜んで迎えてくれることだろう。

ただ一人とは、病弱な三人目の子、その子に十分なことをしてやりたいとはるかな船旅に出たイノックだった。旅の前に切り取ったこの子の髪の一房を、お墓まで持っていくつもりだったが、もうじき会うことだし、これが自分である証拠にもなるだろうからと、アニイに渡すよう頼む。この三夜後、沖の方から海鳴りがして、イノックは目を覚まし「船だ、助かった」と叫び、あおむけに倒れたのだった。そして、この物語は次の3行で結ばれる——

So past the strong heroic soul away.

こうして、男らしい雄々しい魂(たましい)は、この世を去ったのだ。

And when they buried him the little port

人々は、この小港では昔からその例(ためし)をみないほどの、

Had seldom seen a costlier funeral.

盛大な葬儀の式を整えて、彼の遺骸(なきがら)を葬(ほうむ)るのであった

ここには原注が付いていて、「盛大な葬儀というのは、彼の死後、可哀そうなアニイが彼のためにしてやれる精一杯のことだった。この箇所は全く彼女のために書き入れられたもので、私が思うに、詩をまとめるためには必要で、物語の素朴さにもふさわしい」と作者テニスン自身が書いているが、アニイの心の内はどうだったのか、どうして一目会ってくれなかったかと思うだろう、しかしそれはイノックにとっては決してできないことだったと、いろいろ考えざるを得ない最後である。

詩としての『イノック・アーデン』

『ジュニアそれいゆ』に紹介されていたのは、物語としてであって、詩ということは触れられていない。形式は問題にならず、詩の魂の提示ということだったのだろう。形式としても韻は踏んでいずに、ただ韻律は考えられているし、今までの引用を見れば、1行の長さからして、原詩も訳も詩の形を取っている。引用は、岩波文庫の入江直祐の訳であるが、1933年初版で、2009年には69刷まで至っている。

しかしその後は版を重ねていず、同じく岩波書店から、原田宗典の初の翻訳作品として2006年に出た別の訳があり、最後の3行は次のようになっている——

こうして男らしく、精一杯の命を生きた魂は

この世を去っていったのでした。

人々はこの小さな港では、かつて例を見なかったほどの

盛大な葬儀の式をととのえて

彼の偉大な人生をたたえ、心から

永遠の別れを悲しんだのでありました。

ご本人が「原作により忠実な翻訳をお求めの読書子は、……岩波文庫を一読されたい」とあるように、行数も増やしてふくらみのあるものになっている。とにかく一世を風靡した作品なのに、あまりに読まれなくなっているので、もっと親しみやすいものにして、読者を増やしたいという思いがあったのだろう。

入江氏が紹介している夏目漱石評では「茲(ここ)に人間がある。活きた人間がある。感覚のある情緒のある人間がある。是から見ると、ロビンソン・クルーソーの如きは山羊を食ふ事や、椅子を作る事許り考へている」とあって、ちょっと比べ方が違うだろうと思うのだが、しいて比べれば、今日では、ロビンソン・クルーソーの文化的意味が高く評価されていると言えるのではないか。

文庫のはしがきの野上豊一郎も「今の私の趣味から言えば、その調子がこんなに美しすぎなかったら、その言葉がこんなに琢(みが)かれすぎなかったら、もっと違った効果を与え得たのではないかとも思われるが」と言っていて、すでにややセンチメンタルに傾くところが問題視されている。

とはいえ、昔から実際に繰り返されてきた悲劇、マストロヤンニとソフィア・ローレンの映画「ひまわり」も同様のテーマで、人々の琴線に触れてきた物語である。多少とも英語を勉強してきた身には、これを英語で読めるということが、その韻律に触れるということで、大きな意味を持っているということになる。

アニイのワンピース

私の母は若くして結婚したので、料理や洋裁に精を出し、小学6年生と1年生というふうに5歳離れた私たち姉妹に、上の私には少女向き、下の妹には幼女向きと、同じ裂地でデザインを変えてワンピースを作ってくれ、私たちはそれほど感激もせずに、「また作った」などと言って着ていたが、今にして思うと、なかなか器用な人で、到底私たちは真似られない腕を持っていたのだった。そして、この時、どういうわけだったか、挿絵に描かれたアニイのワンピースを作ってくれたのである。白地にピンクともオレンジともつかない微妙な色の格子模様だったが、なんとそれそっくりの布があったのである。特にその微妙な色合い、言うところのサーモン・ピンクだろう、がうれしくてお気に入りとなった。もっとも、そのワンピースを着ても、二人の彼はおろか、一人のイノックすらも現われなかったが。(そもそも『ジュニアそれいゆ』にはボーイフレンドがいて当然という雰囲気があり、これが東京風?と思いつつも、この本で唯一ちょっと距離感を覚えていたことだった)

私だけの本を作る

断捨離と言われながらも、私は昔から数多くの紙に包まれて暮らしている。『ジュニアそれいゆ』の中学時代から、きれいなカードや紙類を捨てきれずにため込んでいる。そして、それらを、集めた詩句と取り合わせてスケッチブックに貼っていき、自分で本を作っていくというのが、私の一番大切な時間の過ごし方だった。手持ちの、好きな言葉や詩にぴったりの絵や写真が見つかった時、またその逆で絵や写真に合う言葉を見つけた時というのは本当にうれしかった。そのためにはどちらのストックも必要ということになり、かくして家じゅうこれらの資料の入った箱だらけということになるのである。そして、ページからページに移る時の流れも必要で、ペアが見つかったらどんどん貼ればいいというものではない。場合によっては、絵や写真だけということもある。それに、本全体の作りというものがある。ということで、いまだにこの続きをと思いながら、結局、中高時代に一番たくさん作ったのではないだろうか、それでも10冊ほどしか作れていない。

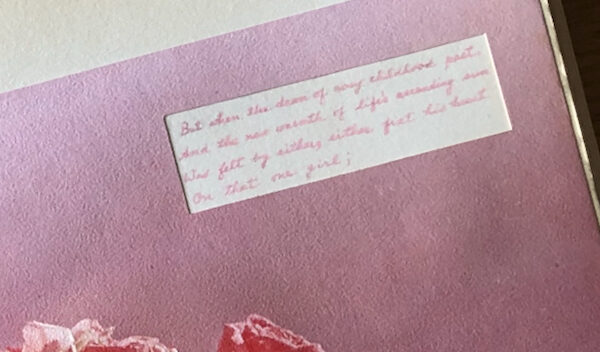

さて、『イノック・アーデン』から、私の本のために選び出した箇所は――

But when the dawn of rosy childhood past,

ばら色の曙(あけぼの)のような 子供時代ともいつしか別れ、

And the new warmth of life’s ascending sun

人生の昇る朝日に 今まで知らなかった血を燃やされて、

Was felt by either, either fixed his heart

男二人は 娘一人に思いを寄せた、

On that one girl;

これは、まさにこの物語の核心が凝結した詩行でもある――

“either”(それぞれ)がたたみかけるように繰り返されるところに切実さがにじみ出ている。最初の方が、”by either”(それぞれによって)と句の中に入って軽く、次は同じ語が主語となり重くなる。という、重要な場面であるが、この詩のページを作ったのは、”the dawn of rosy childhood” (ばら色の子供時代の夜明け)という美しい言葉に惹かれ、なによりも、見事な薔薇の写真が手に入ったからだったろう。

どこかの会社の宣伝で、小冊子のかたちをとり、その表紙がまさにサーモンピンクの山なす薔薇で、表表紙と裏表紙とが続いている、そうして、写真の上に冊子名や会社名が入っているのだがそれらが入っているところは切り抜き、そこにタイトル、詩人名、そしてこの箇所の英語を入れた。これらは、薔薇の色に合わせて水彩で色を作り、そのインクにペンを浸して書いた。このページを作ったからこそ、『イノック・アーデン』は私にとって特別なものとなったのである。

女の子のポートフォリオ文化

各ページこうして心を込めて作っていたので、これは私の大事な秘密で、誰にも見せたりしなかった(従って、いま初公開!)。そして、こんなことをしているのは全く自分だけと思っていた。すると、『赤毛のアン』の作者モンゴメリの、作品だけでなく作者自身の生涯も紹介した写真集のようなものが出て、そこには、モンゴメリの切り抜き・貼り絵コレクションが紹介されていたのである——彼女の場合、ステキだと思ったファッションや子猫の絵などが主であったように思うが。

1986年のこと、私は研究しているエミリ・ディキンスンのため、彼女の没後100年にアメリカに留学するが、帰り道にアンのカナダに寄らずにはいられなかった。晩冬からごく初春のことで、その頃わんさと押しかけていたアンの日本のファンたちの姿は少なく、町の図書館だったか、このコレクションを見せてもらうことができた。私は触ることができず、係の人が一人つき、私がOKを出すと次のページにめくっていただくという、贅沢な扱いであった。もうその時でも結構歳月がたっていたので、合間からパラパラページの端が落ちて、「モンゴメリも触れたページ」とその破片にそっと触れた。

さらに、ディキンスンの文化表象的観点からの研究書を読んでいた時に、当時の女の子は、切り抜きを貼って本を作るという文化があったことを知った。それはポートフォリオ(portfolio)と呼ばれ「紙ばさみ」がそもそもの意味で、紙ばさみ式の画集、紙ばさみ式に集めた紙のコレクションを言う。世の東西を問わず、女の子はきれいな紙が捨てられないようだ。

『ジュニアそれいゆ』復刊に当たって、歌手の雪村いづみさんが書いている――「物のない時には、どんな小さな布切れでも大切な美しい物になり、宝物のように小箱の中にしまわれるものです。今は食べたアメのセロハンをきれいにのばしてとっておく少女など一人もいないでしょう」。私は、実際セロファンコレクションもしていた……。その後、作曲家のブラームスは、気に入った言葉をノートにメモして大事にしていたことを知り、より彼を身近に感じたものだった――コレクション友だち!

『ジュニアそれいゆ』復刻版

そもそも『ジュニアそれいゆ』の「イノック・アーデン」と言って私が紹介できるのは、私が昔読んでいた『ジュニアそれいゆ』を大事に残していたからではない。『ジュニアそれいゆ』自体、昭和35年10月で、その8年の歴史を終えた。何しろ、中原淳一の本だったから、彼の肩にかかるものは多く、しばしば病に倒れ、最後の2年ほどは表紙の絵も内藤ルネに譲っていた。

その頃私は高校受験を前にしていて、何かこういう夢に浸っていてはいけない気がして、英詩のページだけ切り取り、全部売ってしまった。先に触れた、学会の休憩時間に英詩ページの執筆者を共に訪ねた友人も、同様に売り払って高校受験に臨んだということだったから、少女たちはそれなりに必死だったのである。

やがて、高校から大学、そして卒業と年を経ると、どうして売り払ってしまったのだろうと思うことはしばしばあり、やはり全国にそういう人は多くいたのだろう、1984年の『ひまわり』復刻版に続いて昭和61年(1986年)に、国書刊行会から、うれしいことに『ジュニアそれいゆ』復刻版が出た。もちろん40冊すべてというわけにはいかず、7冊+別冊だったが、ちょっとためらう値段だったものの、購入した。——私の好きだった絵は、物語はあるかしら。もう原詩で読んでいたから、特に『イノック・アーデン』を探していたわけではなかったが、あのワンピースの絵をまた見たいと思っていた。しかし復刻版の中にはその号はなかった。

ほんの時たま、古本市で『ジュニアそれいゆ』が出ることはあり、期待をかけていたが、出会わなかった。しかし、前も書いたように本というのは探しているとふっとやってくる。数年前、京都の書店に並んでいた古本の中に一冊の『ジュニアそれいゆ』があり、表紙を見ただけではわからなかったが、ページを繰ると『イノック・アーデン』が!あのワンピースの絵も! そこで、このコラムに『イノック・アーデン』を取り上げることにしたのである。また、今年はデビュー70周年ということで、「カワイイ」文化の原型を作ったクリエーターとして、内藤ルネの展覧会が神戸であった年でもあった。

詩人テニスン

テニスン(1809-92)は、ブラウニング(1812-89)と並び立つ、ヴィクトリア朝時代を代表する詩人である。いろいろ問題はあったとはいえ大英帝国の安定期で、見事な韻律で広い主題をうたったテニスンは、まさに時代を体現していた。家庭生活も円満で、当時の政治家や評論家、科学者とも穏やかに付き合い、何かに偏重することなく、国宝的存在だった。

そのような大きな存在をこのささやかなコラム「小窓」で扱いきれるものではないが、『イノック・アーデン』に触れるだけではもったいない――ということで、次に続く……

(7/24/2023)

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。京都大学国文科および米文科卒業。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家ーアマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。