阿木譲氏が1978年に立ち上げたインディーレーベル「Vanity Records」の音源が、海外のリスナーを中心とした高い評価にもかかわらず2019年までお蔵入りになっていた事情と、2020年の正式な再発のこと。そして、今年7月に出た総括本『vanity records』の概要について、ここまでお二人にお話をうかがってきました。第4回の話題は、「Vanity Records」の音楽性と、ミュージシャンについて。(丸黄うりほ)

向かって左から東瀬戸悟、嘉ノ海幹彦。フォーエバーレコーズ難波店で(2021年7月21日)

最初はブライアン・イーノの「Obscure Records」を意識していた

——「Vanity Records」というレーベル自体の活動期間は意外と短かったんですね。

東瀬戸悟さん(以下、東瀬戸) 実質3年だよね。当時はイギリスなどでいろんなレーベルが出てきつつあるころで、もともと阿木さんは1976年の『ロック・マガジン』創刊当時から自主レーベルを作りたいと考えていた。というのは、本人が一時期フォークやってたからね。70年代初頭には「URC」があったでしょう。関西フォークの拠点だった難波の喫茶店「ディラン」に出入りしてたし、URC方面とも交流があった。100枚限定で自主制作のシングルも作っているんですよ。だから自主レーベルを作るということは、初めから言い続けてた。それが現実になったのが「Vanity Records」なんです。それからライブハウスの経営をやりたいということも、ずっと言ってた。

——雑誌を作ることと、レーベルを作ることと、お店の経営。それが阿木さんのなかでセットとしてあったんですね。そんな「Vanity Records」から最初に出たLPレコードが、1978年7月のDADA「浄」になるのですが、このいきさつを少し詳しく教えてください。

東瀬戸 小西健司さんはDADAの前に飢餓同盟っていうハードロックバンドのメンバーでした。それで、75年くらいから阿木さんと交流があったんです。

嘉ノ海幹彦さん(以下、嘉ノ海) 飢餓同盟は、ノヴェラの平山照継さんもメンバーでしたね。「Vanity Records」1作目である「浄」では人間の生と死の世界を表現したかったんだと思うんです。ジャケットには平安時代に描かれた絵巻物「餓鬼草子」の一部が前面にレイアウトされている。

CD-11 DADA – 浄(1978 年)VANITY 0001 解説はこちら。 『Vanity Box II』に収録

東瀬戸 ただ、当時、DADAとして小西健司さんと泉陸奥彦さんがライヴでやっていた音と、レコード化された音は全然違うんですよ。「浄」は、静かめのインプロビゼーション。東洋風というか、わび・さびみたいなのを押し出してっていうのが、阿木さんの希望だったんです。ブライアン・イーノやドイツのECMレコードの静かな音に当時の阿木さんは興味があった。阿木さんは、いつも自分がその時興味あったものをそのまま引っぱってくるんです。なおかつシンセサイザーの演奏で、ということですね。

——レーベル第一弾としてDADAの「浄」を出したときに阿木さんがイーノの「Obscure Records」をはっきり意識していたというお話がありましたが、もともと「Vanity Records」は、当時アンビエントとか環境音楽などと呼ばれた「Obscure Records」のようなレーベルを目指していたんでしょうか?

東瀬戸 それはごく初期だけですね。ちょうど「Vanity Records」を始めたときがイーノがアンビエントをやり始めた頃で、それとシンクロしてるから。

ロックマガジン1976年10月 No.4

ロックマガジン1976年10月 No.4

ロックマガジン1976年10月 No.4

阿木譲とブライアン・イーノ 1976年 撮影:開田裕治

編集長(以下、塚村) 「Obscure Records」って、ジョン・ケージとか、マイケル・ナイマンとか、ペンギン・カフェ・オーケストラとかが入ってるんですね。

——「Obscure Records」のリリース作品はちょうど10枚ですよね。だからそれと同じく「Vanity Records」からも10枚出そうと思ってらしたのではないでしょうか。もしかしたら最初から。

東瀬戸 かもしれない。

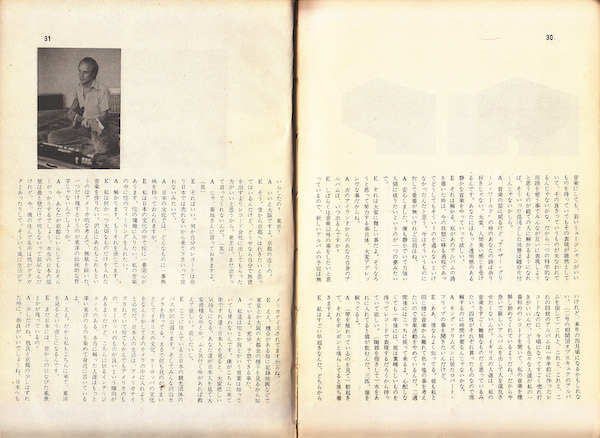

嘉ノ海 僕は阿木本人から聞いたんだけどね、禅に「十牛図」といって、自分探しの行程が段階的に描かれた十枚で構成されている絵があるんです。それぞれの絵には詩が添えられている。そういうテーマで連続してリリースしたいと。だから当初は10枚組シリーズという意図があったかもしれない。でも、実際は3枚目にアーント・サリーが出て、パンクになってしまったから全然違う方向へ(笑)。

東瀬戸 その時代その時代の自分の興味になっているものがどんどん変わっていく人だし、当然レーベルのカラーも変わっていく。最初に出た2枚、DADA「浄」とSAB「Crystallization」はあえて言えばプログレですよ。本来のDADAはもうちょっとテクノポップ寄りというかビート感のある華やかな感じだったけどね。

世界的なインディーレーベル勃興期。時代と連動する音を出す

嘉ノ海 『ロック・マガジン』での動きと完全に連動しているんですよね。ちょうどアーント・サリーが出た頃っていうのは、パンク、ニューウェーブで……。

CD-9 AUNT SALLY – Aunt Sally(1979 年)VANITY 0003 解説はこちら。 『Vanity Box II』に収録

東瀬戸 関西でINUとか ULTRA BIDEとかがだーっと出てきた頃ですね。それは時代がそう変化していったわけで。パンク、ニューウェイヴに時代は移っていたけどプログレの残り香もまだ少しあった。

——今からふりかえってみると、「Vanity Records」の音楽ってどういう音楽だったと言ったらいいんでしょうね?

嘉ノ海 僕が関わっていたのは雑誌のほうだったけど、時代の空気感、時代といかに連動するか、もう少しいえば音楽を通して時代を読み解くような雑誌を作ろうとしていた。つまり新しい音楽を聴いて時代をどのように雑誌に表現するかです。当時『ファッション』という誌名の本も併行して発刊していたし。「Vanity Records」もそういう動きのなかで出てきた。SYMPATHY NERVOUSは、もろにそうかな。さっきテクノポップっていう言葉が出てきたけど、阿木さんも言ってたんですよ、「これは商業主義に埋没したYMOに対するロックマガジンからの回答だ!」と。

——SYMPATHY NERVOUSは、テクノポップ的だけどもYMOとは違うと?

東瀬戸 テクノポップという言葉を生み出した人間としてのプライドというか(笑)。

——もっと時代と連動した音楽、もっと新しい音楽を自負していたということでしょうか。ジャンルとしてはいろいろなものが混ざってたけども……。

東瀬戸 混ざってますね。大雑把にいうとプログレ、パンク、あとはインダストリアルかな。後期のものはだいたいそうなるよね。

嘉ノ海 藤本由紀夫さんは現代音楽ですね。作品は現代音楽とはいえなけど(笑)。

東瀬戸 あがた森魚さん、あれこそテクノポップ。

塚村 藤本さんもテクノというか実験音楽というか。阿木さんはコンセプトを「パンクと現代音楽」とおっしゃってたようですが、「Obscure Records」の実験的なところをやっていきたかったのかな。

——「Vanity Records」の活動期の3年間に、それだけいろんな音楽が関西中心に出てきていたんですね。TOLERANCEは東京の人ですが。

東瀬戸 その時代は関西だけではなくて世界中の音楽が激動していたころです。パンクがきっかけになって、「そうか。こんな下手でもいいんだっていう(笑)。で、自宅で録音してそのまま出しちゃう。それは主にカセット『Vanity Tapes』に作品が収録された人たちですね。

——宅録的なものもその頃から出てきたんですね。

嘉ノ海 それはちょうど『vanity records』で対談したときに藤本さんがいみじくも的確に語ってますね。要するにLPレコードっていうのは音を積み重ねてテーマを決めて時間かけてつくるものだと思い込んでたけど、クラスターの「Zuckerzeit」とか、デヴィッド・ボウイの「ロウ」とかでは、デモ音源みたいな未完成のようなものも入っているしね。

東瀬戸 音数が少なくて、削りっぱなしでもかっこいい。

嘉ノ海 そうそう(笑)。で、藤本さんなんて、もともと膨大なすごい機材を使って電子音楽を作ってたから、「あ、これでいいのか」ってなった。当時はそんな感じだったと思う。

東瀬戸 パンクのあと、いわゆるポストパンクの時代に「そうか、これでもいいんだってなったんですね。もうひとつはシンセサイザーが普通に手に入る、家で録音もできちゃうっていう時代になった。いわゆる「DIY:ドゥ・イット・ユアセルフ。ほんと世界中の音楽にいろんなパターンが出てきて、ごっちゃごちゃに入ってきて。イギリスだったらラフトレード。あそこなんかも特にカラーなんかなくて、なんでもありなわけでね。

嘉ノ海 『vanity records』の中で当時に創立されたレーベルを年代順に並べてみたんだけど、72年にヴァージンが出てきて、76、77年くらいになってくると、大手から影響の受けないインディペンデントな個人レーベルが出てくるんですよね。現在も存続しているテクノで有名なミュートも78年設立です。ラフトレード、ファクトリー、ソルディデ・センチメンタル、4ADあたりが、ちょうど「Vanity Records」と同じ時期ですよ。

——インディーレーベルがいっぱい出てきた時期でもあったということですね。

東瀬戸 だから音楽のパターンも雑多で、いろんなものが混在してた。

——パンクって何年と思ったらいいんですか?

東瀬戸 77年。パンクに関しても阿木さんは76年に日本で最初にラモーンズやテレヴィジョン、トーキング・ヘッズなどのニューヨークパンクを現地取材してます。76年がニューヨークパンクの出始めで、セックスピストルズやクラッシュ、世間の人たちが思うイギリスのパンクは77年です。で、78年くらいからパンクをきっかけにいわゆるポストパンク、スリーコード・パンクの次の展開、それを契機にもっとちがう新しいことをっていうので、ここでいろんな音楽スタイルが拡散していくんですよ。そこから「Vanity Records」もはじまっている。そういう時代だったんですよ。

——シンセサイザーが安くなった影響もかなり大きかったんでしょうか?

東瀬戸 そう、それもある。バンドやってる子もアルバイトしてシンセサイザー手に入れて自分のバンドに導入することができた。

——そしてYMOの大ヒットが……。

東瀬戸 79年ですね。だから当時日本でほかにそんなインディーレーベルがあったかと言われたら、ないんですよ。東京にもなかった。アルケミーなんかもっと後だし。

嘉ノ海 ゴジラ・レコードは?

東瀬戸 ゴジラは東京ロッカーズ関係のパンク専門。それ以外のものは出してなかった。「Vanity Records」みたいにプログレから現代音楽まで雑多に出していたレーベルってほかにない。

——でも、そういうことが外国では始まっていたし、阿木さんはやろうと思った。

東瀬戸 そういうことですね。阿木さんの場合は新しもん好き、なおかつ舶来志向っていうのは絶対にあるからね。海外でこういう動きがあると察知して、すぐに自分でやろうと。

『ロック・マガジン』には読者から月100本ものテープが送られてきた

——個々のミュージシャンでいうと、小西健司さんはもともと阿木さんの知り合いだったってことですが、他の人とはどういうつながりだったんですか?

東瀬戸 SABさんもわりと古くから知っていたはずだけど。いちばん若かったのかな、19歳とかそのくらいだったはずだから。アーント・サリーはバンドやり始めた頃に阿木さんが心斎橋の「バハマ」で見たらしい。

嘉ノ海 で、phew本人も売り込んできた。

東瀬戸 ちょうど関西でパンクバンド的なものが動き始めた時代に、阿木さんの目にとまった。TOLERANCEは東京からテープを送ってきた。

tolerance「anonym」 toleranceの1stアルバム(1979年)をCD化

嘉ノ海 TOLERANCE以降はテープが多かったですね。

東瀬戸 その中からピックアップしてリリースした。あがた森魚さんは古くからの知り合いですね。

嘉ノ海 あがたさんは「Vanity Records」のなかでも例外だよね。当時は映画作ったりしてたんだけど、再度やりたいから手を貸してくれって阿木さんに頼んできた。そのときに阿木さんが、「あがたくん、もう泣き節はなしだよ。これからはテクノポップだよ」みたいなことを言って始まったんよね(笑)。まあ、結果的には「Vanity Records」のカラーに入ってきたけどね。阿木さんには、既存のアーティストをプロデュースしなおすという発想はない。他はみんな新しい人です。

東瀬戸 アルバム『永遠の遠国』とか、映画『僕は天使ぢゃないよ』を作っていて、当時はキングかフィリップスだったか……、レコード会社との契約が切れつつあった時期ですね。ちょうど揺れ動いていたときに、何か違うことをやりたいと阿木さんに相談にいった。

——R.N.A.ORGANISM、佐藤薫さんは?

東瀬戸 阿木さんとはDJつながりだけど、それもテープが送られてきた。あとはもうほとんどそうじゃないかな、BGMもSYMPATHY NERVOUSも。

嘉ノ海 藤本由紀夫さんはあがた森魚がらみ。藤本さんのことは僕が昔から知っていました。

——人脈的なつながりと、テープが送られてきて、知らない人だけど音が面白いからという二種類の経路があったわけなんですね。

塚村 カセットを送ってきた人には、会ってない人が結構いる。

東瀬戸 どこの誰かもわからない人がいますね。地方の人たち。

——『ロック・マガジン』だったから、みんな送ってきてくれたんですね。

嘉ノ海 そうそう。多いときには月に100本とか、そのくらい大量にテープが送られてきて。

塚村 それがすごいなと思う。

東瀬戸 「Vanity Records」がすでに動き始めてたから、送ったらもしかしたらレコードになるかもしれないと思って。

嘉ノ海 募集もしてたしね。

——テープを送る時代でもあったのでは?当時は挨拶がわりにカセットテープを渡すみたいな文化がミュージシャンにはあったような気がします。

塚村 20世紀の終わり頃までそういうこと、ありましたね。

嘉ノ海 82年か83年くらいになったらダブルカセットのデッキでコピーして、それをどんどんとね。

東瀬戸 そうなってくると、もう送らずに自分でカセットをリリースしちゃう。レコード作るにはまだまだプレス代も高かったから。80年代中頃はそういうカセットカルチャーみたいなのがあった。

——「Vanity Records」の場合は、雑誌へのカセット投稿みたいな感じで音源が集まってきたってことですよね。

東瀬戸 あと、東京にYLEMという集団があったんですよ。

嘉ノ海 上田雅寛さん。アート集団ですね。

東瀬戸 結局最後のほうは、そこに出入りしている人が多かったかな。

——アート集団ということは、YLEMは音楽以外のこともしていたんですか?

嘉ノ海 美術、映像関係とかね。

東瀬戸 YLEMも「Vanity Records」が動いていた時期に並行してあった。

——ライブなんかもやってたんでしょうか?

東瀬戸 東京で動いていたから、あまり知らないですがTOLERANCE、SYMPATHY NERVOUS、PERFECT MOTHER、MAD TEA PARTYが、Vanity主催イベントで関西に来てライヴをやったことはあります。佐藤薫さんと繋がりが強くて、81年に集大成的な2枚組LP「Awa 沫 Foam」を制作してる。

嘉ノ海 YLEMはたしか初台だったんですよ。東京に『ロック・マガジン』の事務所があった頃に2、3回行ったことがあります。普通のマンションの一画でしたね。

——その人たちが『ロック・マガジン』をよく読んでくれてた、ということですね。

嘉ノ海 そう、もともと読者です。

東瀬戸 そんなに密なつながりというわけではないけれど、TOLERANCEのLPが出ちゃったから、そのまわりの人たちも、それなら自分たちも送ってみようってなったんでしょうね。

『vanity records』

監修 中村泰之

著者 平山悠 能勢伊勢雄 嘉ノ海幹彦 東瀬戸悟 よろすず

発行元 きょうRECORDS

発売元 株式会社スタジオワープ

価格 3750円(税込)

B5版392ページ、CD 2枚付き

※単行本『vanity records』がAmazonで9月15日から購入できます。詳しくはこちら