【インタビュー】グラフィックデザイナー 永原康史 その1/2

京都dddギャラリー「永原康史——時間のなかだち:デザインとNFTの邂逅」で。(2024年3月29日)

京都dddギャラリーで2024年3月27日―5月26日(日)に開かれている展覧会「永原康史――時間のなかだち:デザインとNFTの邂逅」。グラフィックデザイナー永原康史さんは、1984年からMacを使ったデザインに取り組んできた。コンピュータでデザインするのは今では当たり前だけれど、それがまだ仕事で使えるかどうかわからない早い時期から、永原さんはMacで遊ぶようにデザインしてきた。『花形文化通信』では、1994年のno.56から97年のno.100までのデザインをお願いし、それまでの紙の版下入稿から、デザインデータのフロッピー入稿に変わった。永原さんはエディトリアルやブックデザインのほか、電子メディア、展覧会のプロジェクトに関わり、また愛知万博、サラゴサ万博では日本館サイトのアートディレクターを歴任した。京都dddギャラリーに永原さんを訪ねた。(塚村真美)

グラフィックデザイナー?メディアデザイナー?

――永原さんはグラフィックデザイナーですが、メディアデザイナーと呼ばれることもありますね。今はどう呼ばれるのが自然ですか?

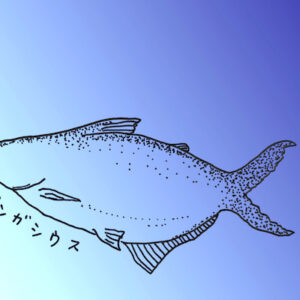

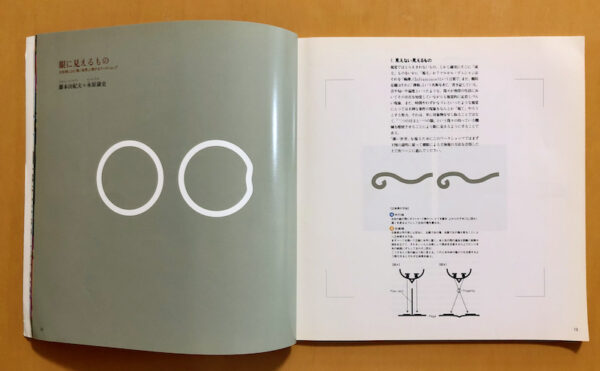

永原 今はグラフィックデザイナーと書いています。メディアデザイナーって言うようになったのは、1992年にCanon ARTLABの会報誌『NEn』No.2で、数ページにわたってステレオ立体視のビジュアルを制作したとき、プロフィールに初めてメディアデザイナーと書いたんです。

「眼に見えるもの」『NEn(NewEnvironment)』No.2 アートラボ, 1992

――それはなぜですか?

永原 グラフィックデザイナーと名乗るには、なんかあかんやろ、と。

――あかん?自信がなかったのですか?東京でお仕事されるようになって、6~7年たってましたよね。

永原 村上春樹の本の装丁などもすでにしていたので、業界の人は僕のことを知ってくれていたと思います。でも、グラフィックデザイナーの世界には、大御所がいて、中堅がいて、僕なんかはペーペーでしたから。そんな中でそんな人たちと同じ肩書を付けるのは……。

――嫌だったのですね。

永原 そうですね。たとえば、師匠に弟子入りしてしてたら、そのまま素直にグラフィックデザイナーって名乗っていたかもわからないですけど、そういう師匠もいなかったし。

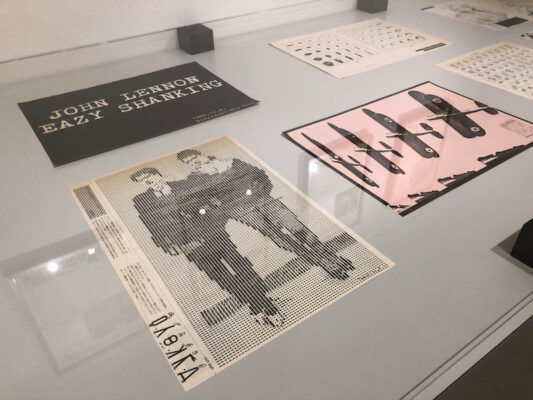

――永原さんの仕事というか作品というかを初めて見たのは、1981年『HIP』誌上です。毎号ビジュアルだけの見開きのページがあって、それが永原さんの連載「Pop Museum」でした。当時はコンピュータではなくコピー機やタイプライターを使った作品でした。

「Pop Museum」『月刊HIP』NON STOP, 1980-1982

『ロックマガジン』のデザインもされていましたね。1983年にはデザイン事務所も開かれました。それから10年たって、メディアデザイナー。当時そんな言葉はありましたか?

永原 なかったと思いますね。マルチメディアとか、メディアアートという言葉はありました。自分では造語のつもりだったんですけどね。でも、メディアアートはあったのでメディアデザインという言葉も誰が言っててもおかしくない。きっと、そこここで誰かしらが言っていたんだと思います。それで、メディアデザイナーにしました。

――それにしても言葉が使われ始める頃からですから、パイオニアですね。

永原 メディアデザインなんてジャンルにはひょっとしたら僕しかいないような状況だったから、そう名乗っても別にいいじゃないかと。ほかにいたとしても日本に5人もいないだろう、だから、そういうジャンルをひとつ作っておけば別に名乗ってもいいだろうって。

――ハイパーカードのスタックに始まって、日本で最初のエキスパンドブックを手掛けたり、CD-ROMを作ったり、電子ブックを作ったり。まさにメディアデザイナーでした。

永原 メディアデザイナーと書いていたのは、その頃のほんの数年です。

――そうなのですね、それはグラフィックデザイナーとして自信がついたから?

永原 もう名乗ってもいいでしょう、と。

――回顧展ができるくらいのことをしてきたのですからね。IAMASや多摩美術大学で、デザインの教授もされてきました。でも、今でもメディアデザイナーと書かれることもありますね。

IAMAS(岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー)のシンボルマーク、ロゴタイプ。シンボルはプログラムでランダムに書き出したものから一番のお気に入りを正方形に納めた。1996年

永原 自分では必ずグラフィックデザイナーって書くんですけど。プロフィールって書いてくださるじゃないですか。校正の時にこれでいいですか?と。そうするとメディアデザイナーと書いてあったりする。別に直しません。どっちでもいいんです。

誰もやっていないメディアを次々やってきた

――今回の展覧会は、回顧展のように初期からの仕事が展示されています。大きな回顧展としては、2022年に多摩美術大学の情報デザイン学科教授を退任するのにあわせて、記念の展覧会「よむかたち デジタルとフィジカルをつなぐメディアデザインの実践」が大学のギャラリーで開かれましたね。その案内状に書いてあった文が、じつに永原さんらしいものでした。

「例にもれず退職展をと考えたのですが、展示は本分ではありません。そこでまず、長く続けてきたメディアデザインを自分自身の仕事から俯瞰できるような本をつくり、それを展示に展開することにしました」

本分はメディアデザインだから、その中でも本分である本を作って、それをリアルに展開されました。一般の展覧会の逆回しみたいな成り立ちです。今回のdddの展覧会はその縮小版ですか?

永原 今回の展覧会の企画の発端としては、DNP文化振興財団の人に、2022年に東京の銀座gggギャラリーで退職の展覧会をしてくれないかという相談をしていたんです。

――大学のギャラリーではなくて、gggで。gggは、京都dddギャラリーと同じくDNP文化振興財団が運営するギャラリーですね。いつ頃ですか?

永原 2020年の終わりごろだったと思います。再来年度で退職するから、来年準備を始めて、と思っていたら、2022年のgggの予定は埋まっていると。それにコロナで催しが後ろ倒しになっているので、今から企画しても3年以上かかると。

――となると、退職のタイミングとずれるから、大学で行ったということですね。

永原 はい。DNPの財団の人に多摩美での展覧会の案内状を出したら見に来てくれて、面白いから、これをぜひdddでという話になって、そこから企画が立ち上がりました。dddの移転が決まっていて、僕が大阪出身だから、関西で開くのはよいだろうと。だから、最初から回顧展というところから始まったんです。

――でも、広さが違うのでコンパクトにしないと。退職の回顧展から選りすぐった?

永原 退職展ではもう全部並べたので、すごく大きい展覧会になりました。だから、並べるのは飽きてるの(笑)。選ぶといってもどう選んだらいいか困った。それともう一つ、ここは京都だから美術大学がたくさんあって若い人が多いのと、東京と違ってメディアデザインの展覧会が少ないので、若い人はスマホ以前のちょっと前のメディアでもわかんないだろうから、そういう学生とか若いデザイナーに見てもらえる展覧会にしたいという話になった。それはよいことだと思ったんだけど、見てもらって若い人は面白がるかもしれないけど、僕が何をやってきたのか、が伝わるのかなって思ったんです。

――たしかに。古いメディアとそのデザインを並べただけでも、面白い展示にはなりますね。

永原 『花形文化通信』とかすごく人気あるんです、学生たちに。

――えっ?

永原 それは、やっぱり自分たちもフリーペーパーを作ってるとか作りたいとかで、永原も若い時に作ってたんだ、とそういう共感を持ってもらえるんです。

――自分に近い感じがするのですね。

永原 ステレオの作品にしても面白い~みたいな。なんかいつも難しいこと言ってるけど本当はこんなんなんだと思うみたい。展示するにしても昔のMacを置いているだけでみんな喜ぶんです。昔の機械が動いてたよ、面白いよ、と言ってくれる。中身は関係ないんですよ。

――機械の形とか、画面のぎこちない動きとか、ビットマップフォントとか。表面を見ているだけで面白いと。

永原 たぶん、今回もそういうことになるだろうと。でも、昔のコンテンツを昔の機材のまま見せるということを考えたのは僕だから。それを喜んでもらえている時点で僕が勝ってるわけですよ(笑)。どう、面白いでしょうという感じですよ。まあ、それはそれでいいとしても、若い人に見せた時に、本当に僕がやってきたことが、いったい何をどうやってきたかのかが、わかってもらえるのだろうかと。

――気持ちをくすぐるだけではいけない。

永原 まず、自分は何をしてきたか、何をいちばん伝えたいのかな、と考えたんです。そしたらやっぱり、誰も使っていないMacを使ってデザインして、誰も使ってなかったハイパーカードを使って、誰もしてなかった電子出版をやって、と、誰もしてないところを、まあ意図的になんですけど、してきたことを伝えたいと。

――メディアデザイナーという言葉も誰も使っていなかったので使ったし。

永原 紙の本を作りますよっていったら、紙の本を上手に作る人はいっぱいいるけど、電子ブック作りますよっていったら、僕が初めてだから誰にも文句を言われない。そんな風にして誰もやっていないメディアを次々やってきたっていうこと伝える、というのが一番いいんじゃないかな、と。でもそれ、古いメディア並べたところで、伝わらないだろうな、どうしたらいいかなって思ったら、やっぱり今新しいメディアをちゃんとデザインしてみせると、ちょっと形になるんじゃないかな、と。

――それで、「NFTとの邂逅」というわけですね。

なぜいま、NFTなのか?NFT3つのプロジェクトとは?

――タイトルに「NFTとの邂逅」とあります。今回の展覧会は、選り抜きの回顧展にNFTのプロジェクトが並行している展覧会というわけですね。なぜ、NFTというメディアをデザインしようと思ったのですか?

永原 ちょうどNFTが下火になったんです、今。2021年に一度流行ってドーンとブレイクして、ガーンと落ちて、今誰もやってないの。ここ、いいなと思って。

――子どもの絵に高値が付いたりしてましたね。NFTは最新のメディアというわけではない。

永原 今の新しいメディアは難しいんです。自分がパッとやろうとしても、すぐに取り掛かれるようなものが少ない。道具が要ったり、お金もかかったり、ネットワークを使ってとか、ほんと凄いんだけど、どこでどういう技術を使っているのか、その凄さが隠れて見えない。

――ブラックボックス……、AIとか?

永原 AIはもういいかなと、AIをいま僕がやってもしょうがない。で、ちょうどNFTが下火になった。最初にバーンとブレイクする前に僕ちょっと興味があって、詳しい人に相談してたんです、どうやってやるの?と。そうしてるうちにブレイクしたんで、もういいやと思ってそのままにしてた。それが下火になったので、もう一回ちょっとやろうと思って、今回また相談しました。

――今回の展覧会のNFTプロジェクトは、プリントによれば3つありますね。

永原 1つめは、まったくNFTを知らない人が参加できるもの。2つめは、ずっとNFTをやり続けてる人もこれなら認めてくれるだろうというもの。3つめはデザインでしかできないNFT。デザインとNFTとを考えた時に、これをやればいいんじゃないかなという、その3つをやったんです。

――1つめは、QRコードを読み取ってすぐに参加できました。展示について永原さんが一人称で解説をしているテキストを読むことができます。ギャラリーにあるQRコードを読み取っておけば、家に帰ってからも読むことができるのですね。これは無料。お得です。

永原 NFTは画像をやりとりすることが多いのですが、画像をもらって帰っても、僕は二度と見ることはなかったんです。だから今回はテキストにしたんです。文章にして解説にして、解説を見ながら展示を見てもいいし、全部取って帰ってから、あれはこんな意味だったんだと読んでもらえるかなと思って。今の自分の考えがブロックチェーン上に残るというのもいい。

――クラウドじゃなくて、どっかその辺にがっちり記録されてるわけですね。そして、2つめは購入するものです。プリントに「The Hunting of the Snark 2024 NFT」をNFTとしてミントできます、と書いてあります。ルイス・キャロルの「スナーク狩り」を買って読むわけですね。エキスパンドブックの最初は稲垣足穂で、NFTの最初の作品がルイス・キャロル。

永原 自分が覚えている物語って、そんなにたくさんないじゃないですか。覚えているうちの一つです。「スナーク狩り」の8章の中から、1つずつ8つの言葉を選んで、ジェネラティブに文字組みするシステムで表示するようにしました。毎回計算して表示されるので、二度と同じ文字組みになることはありません。

――それで、気に入った文字組みをミントする、まあ発行すると、自分だけのデジタルブックができるということですね。これは、1NFTで2MATIC。暗合通貨のMATICが必要ですね、2MATICだと今の相場でだいたい300円くらい、手数料のガス代を入れて一冊3,000円くらいになるのかな。

永原 NFTをこれまでずっとやってきた人たちにも面白がってもらえるようなものにしたいと思って作ったものだけど、その結果はまだわからない。新機軸は本を作るというところですね。

――やはり本なのですね。評価は、NFT界の人に仰ぐとして。3つめはデザインでしかできないNFTということでしたね。プリントには「デジタル版下の記録」とあります。

永原 デザインとNFTということを考えた時、こういう使い方ができるなっていうのが、3つめです。印刷の入稿データって、デジタルデータでしょう。デジタルデータには、いくらでも複製できるというすごい特徴があって、しかも劣化しない。だから、これまでの複製という概念がもう全然変わってしまった。僕らグラフィックデザイナーが作る入稿データは印刷で複製するものなので、その手前のデータはいわゆる版下で「デジタル版下」というようなもの、印刷したら必要がなくなります。でも、そのデータは僕が作ったもので、印刷したものはその複製だというふうに考えた時に、これはちゃんと僕が作りました、というように登録したほうがいいよね、と。そういうものを一つ作ろうと。

――入稿データは僕の作品、印刷物は複製品。主張してますね。でも、紙の版下は展示できても、「デジタル版下」はデータなので展示は難しい。

永原 ギャラリーに展示して見えるものではないけれど、僕がやりましたっていうことだけ記録しておこうというのでNFTを発行したんですね。でも、やっぱり権利の問題とかいろいろ複雑で、今回の展覧会のB1とB2のポスターと、同じくDNPの財団のCCGAで作ったポスター2枚の4枚だけ、印刷入稿用PDFファイルを登録しました。

――NFTを発行することで、これはグラフィックデザイナーの永原が作った入稿データだということが証明される。

永原 ちょうど展覧会の準備をしているときに、横尾忠則さんの展覧会がgggで開かれていたんです。それを見に行ったら展示されているのはほとんど指定原稿で、指定原稿展と言っていいほどでした。それを見て思ったんです。こういう展覧会を僕らは、もうできないよね、もうできないんだなあと。

――横尾さんがデザインしたポスターというのは、紙に、色、書体、文字の大きさなどを指定した、指定原稿という形で印刷入稿したから、横尾さんの書いた文字とか、横尾さんがデザインした痕跡が紙に残っていて、それを展示することができるけれど、永原さんの場合というか現代はデータで入稿するから、手の跡もつかないし、証明できるものが何もない。

永原 だから、物があるようにしたら、まだなんらかの形で残せるんじゃないかと。とりあえず物としてデータがある。これが永原の作った印刷データです、とブロックチェーン上に記録しておけばいいんじゃないかと、そうすればいつか誰かが見てくれるかも知れない、というのが3つめです。

――そういえば、デザインの展覧会って、色校が展示されていることはよく見ますね。

永原 今回も一枚だけ展示しました。

――以前、中原淳一展に行った時、原画とか版下とかいろいろ手直しされた跡があって、コテコテで面白かったです。

永原 本当はInDesignならInDesignで、ネイティブファイルを登録したいんだけど、リンク元の画像ファイルは、誰かのものだから、それを登録するには連絡をとったりしないといけない。今回は入稿用のフォーマットでPDFに書き出して、登録したんですよ。今回の展覧会のポスターの入稿ファイルはPDFだから問題ないけど、InDesignやIllustratorだとリンクの画像が別にあるし、フォントも必要なので、ひとつのファイルにできるPDFにしました。ネイティブファイルにすると、作り方がラフだとか、レイヤー作ってないとか、ばれてしまうので面白いんですけど(笑)。

――以上の3つのNFTが、今回の展覧会で永原さんが新しく取り組んだこと、というわけですね。

永原 はい、それが今回の展覧会のNFTプロジェクトの全貌です。

*次回 その2/2「主張はない、意見は言う、祝祭する、そして書く」に続く

- 永原さんの新作「The Hunting of the Snark 2024 NFT」は、Algorithmic Typography Project にアクセスしてください。登録にはウォレットが、購入には暗号通貨 MATICが必要です。