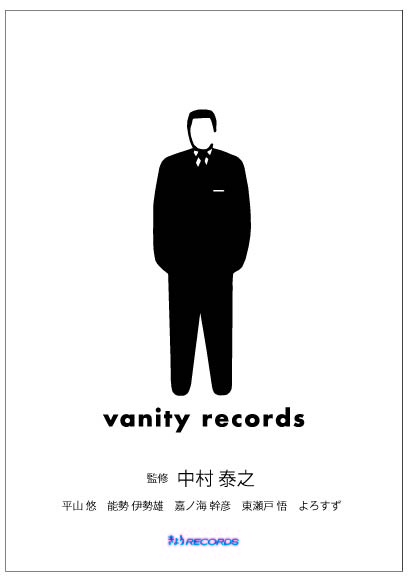

1978年に阿木譲氏が立ち上げたインディーレーベル「Vanity Records」。2011年にその音源をまとめ再発しようとしていた3種類のCDボックスは、結局8年間もお蔵入りに。阿木氏が亡くなった後の2019年にようやく世に出ました。2020年、その音源が新たに編集しなおされて正式な形でリリースされ、今年7月23日にはそれらを総括する書籍『vanity records』(きょうRECORDS刊)も刊行されました。インタビュー第2回も、引き続き『vanity records』著者のお二人、嘉ノ海幹彦さんと東瀬戸悟さんにお話をうかがっていきます。(丸黄うりほ)

向かって左から東瀬戸悟、嘉ノ海幹彦。フォーエバーレコーズ難波店で(2021年7月21日)

2020年、新たに編集しなおした4種類のボックスが再発された

——第1回目は、2011年に作られた3種類のボックスがお蔵入りになってしまった事情についてお話いただきました。その後、2018年に「Vanity Records」の原盤権を持っていた阿木譲氏が亡くなります。

塚村編集長(以下、塚村) 阿木さんが生前、主張していた原盤権については、アーティスト側と裁判沙汰というか、かなりもめてたという噂を聞きましたが。

東瀬戸悟さん(以下、東瀬戸) アーティストサイドから実際に異議申し立てがあって、その内容は、原盤権が阿木譲氏にあるというのはあくまでも本人の主張である、ということでした。ほとんどのアーティストは阿木さんに原盤権があることを認めてなかった。

塚村 『vanity records』に掲載されたアーティストインタビューを読むと、カセットテープを送ったらレコードになって売られていた、という話がいくつかありましたね。つまりマスターテープ(原盤)はアーティストが製作したってことで、原盤権もアーティストにある。あがた森魚さんの「乗物図鑑」は、阿木さんがスタジオやスタッフをおさえていたんですよね。そういう場合は、阿木さんが原盤権を主張してもよい、ということですね。

——阿木さんが亡くなるまで持っていたのは、つまり原盤権ではなくて、原盤そのもの!

東瀬戸 阿木さんが亡くなった後で、部屋にあったレコードなどの遺品は僕がいったん引き取っているんですよ。そのときにマスターテープも全部ここへ持ってきたんです。それで、そういえばあの2011年のボックスはどうなっている?あれ浮いたままだな、と気がついた。中村さんに連絡して、「あれ、どうします?」と聞いたんです。中村さんとしてはいま手元にあるものを、アーティストに話をして出したいとのことでした。8年間も抱えてたわけだからそれをなんとかしたい。それは当たり前ですよね。で、僕ら二人とも原盤権はアーティストに返しましょうよってことで、意見が一致していた。そこで、それぞれにもう一度連絡をして「原盤権とマスターテープを譲渡しますので8年前のボックスの発売許可をいただけませんか」と聞いたんです。それでようやく11枚組の『Vanity Box』を世に出せた。それが2019年。ちょうど阿木さんの一周忌の時です。これに入っていたのはVanity01からの10枚と、11枚目がシングル集ですね。箱の中にビーズが入っていて振ると音がします。

——本当だ!ものすごく凝ってますね。

東瀬戸 2枚組のLPだった『Musik』とカセットの6本をまとめた『Vanity Tapes』を含めて、ようやく3種類のボックスを売ることができたんです。ところが、2011年に作ったものは、部数が少なかったので一瞬で売り切れてしまった。中村さんとしては8年間の塩漬けはクリアしたけど、これはもう一度ちゃんとして再発しないとダメですよねっていうことになった。

——売り出すとすぐ完売してしまったんですね。すごい人気だ。

東瀬戸 ほしい人のところにほとんど行き渡らなかった。それで、2020年にこれらの音源を編集しなおして、4種類のボックス『Vanity Box I』『Vanity Box II』『TOLERANCE』『Vanity Music, Tapes & Demos』を新たに出したんです。原盤権を返した後だから、アーティストにちゃんと原盤使用料や著作権料を払って出しなおしたわけです。

——現在入手できるのは、この2020年の4種類のボックスなんですね。2011年のものとはセットの組み方も、内容も変わっている。

嘉ノ海幹彦さん(以下、嘉ノ海) 『Vanity Box I』は5枚組で、2020年9月に出ました。R.N.A.ORGANISM「R.N.A.O Meets P.O.P.O 」、BGM「Back Ground Music」、SYMPATHY NERVOUS/MAD TEA-PARTY/PERFECT MOTHER-7”singles 、SYMPATHY NERVOUS「Sympathy Nervous」、SAB「Crystallization」を収録しています。

『Vanity Box II』も5枚組で、12月に出ました。DADA「浄」、アーント・サリー「Aunt Sally」、あがた森魚「乗物図鑑」、NORMAL BRAIN「Lady Maid」、R.N.A.Organism「Unaffected Mixes」(カセットテープで眠っていたR.N.A.Organism の別Mix Version)を収録しています。

東瀬戸 同じ年の4月に出た『TOLERANCE』は唯一「Vanity Records」から2枚出しているアーティスト。未発表音源も発見されたので5枚組にしたんですが人気が高くてボックスの方は完売。現在はバラで入手できます。

嘉ノ海 『Vanity Music, Tapes & Demos』も4月に出ました。これは11枚組で、『Musik』と『Vanity Tapes』に収録されていたもの以外に未発表音源が入っています。

東瀬戸 コンピレーションの『Musik』と『Vanity Tapes』は参加者の大半がどこの誰かもわからないんです。もちろんその中で連絡がついた人たちからは承諾を取りました。なので、この2作と、すでに亡くなっているSABさん、消息不明のTOLERANCEはこちらで原盤権をまだ管理しています。TOLERANCEは過去に海外で海賊盤が2回出てるんですよ。何もしないとまた海賊盤が出てしまう。まず、こちらがリリースしてTOLERANCE丹下順子さん本人が気づいて、名乗りを上げてくれたら、ちゃんと対応しようと考えたんですが、出してからかれこれ1年以上経つけれど何の連絡も手掛かりもない。そんな状況です。原盤権を譲渡した後で、DADA『浄』、BGM、R.N.A.ORGANISMはアーティスト自身の監修で単独発売もされました。そういうわけで個別に説明していくと結構ややこしい。

『vanity records』第4章には『ロック・マガジン』81年9月号を再録

——この本『vanity records』にもどりますと、第1章には発売当時のレコード、カセットテープなどのジャケットのビジュアルと、2020年に出た4種類のボックスの内容とレビューが載っている。そして、第2章には嘉ノ海さんによるミュージシャン、関係者へのインタビュー。第3章には能勢伊勢雄さんの文章と東瀬戸さんによる総括が載っている。

東瀬戸 そうね、なんで再発リリースがこんなややこしいことになったのかを僕が総括して書いている。

——第4章は過去に出ていた『ロック・マガジン』の再録ですか?

嘉ノ海 部分復刻です。

——これは『ロック・マガジン』のどの号ですか?

嘉ノ海 1981年9月号です。(現物を見せながら)実物はこれです。凝った造本で、本当は紙質も色もページによって違うんです。40年前の工程では、版下を作り製版屋さんに持っていって印刷屋さんに回し製本屋さんで糊付け裁断して本になります。特に印刷屋さんでは紙ごとにインクの濃度も違うし手間も掛かりますから「こんなの仕事にならん」と叱られました(笑)。

『ロック・マガジン』1981年9月号(ロック・マガジン社刊)

——81年9月号の特集が「シュル・ファシズム」なんですね。数ある『ロック・マガジン』のバックナンバーからなぜこの号を選んで復刻されたんですか?

嘉ノ海 それは理由があって。最後にインタビューした明橋大二という精神科医に「医療従事者として、いまの新型コロナの状況って精神に与える影響はどのようなもの?」と聞いたんです。彼の専門分野になりますが「女性と子どもの自殺率に関して、3.11東日本大震災と比較した同様の統計があるんだけど、今回の方が高いんです」っていうんですね。「それって何が原因なんだろう?」と返すと「海外のメディアも注目しているんですが、日本に特異な現象で、同調圧力が相当左右しているんじゃないかと分析している」っていう話なんです。そこから、今のCOVID-19パンデミックの時代を捉えるには「シュル・ファシズム」的な視点が必要ではないかという話になった。中村さんにその話をしたら、本にするときに「これを復刻しましょう」って言ってくれた。

——「シュル・ファシズム」とは何なのでしょうか?

嘉ノ海 この号のメインは1981年の6月に阿木さんがイギリス、ヨーロッパに取材したドイツで起こりつつあった新しい音楽シーンの紹介でした。DAFの「Der Mussolini」の2拍子のドイツの行進曲みたいな音楽が盛り上がってきたときに、ファシズムを超えたものとして、ファシズムとは名付けられなかったから、この言葉を当てたんです。編集した際に「シュル・ファシズム」は僕らが作った言葉のつもりだった。

ところが、『vanity records』著者の一人である能勢伊勢雄さんが83年に「シュル・ファシズム」とバタイユの「コントル・アタック」の考え方の関連をまとめている文章を書かれていまして。「シュル・ファシズム」とはもともとナチスがフランスを攻めてきた時に出てきた言葉だったと知ったんです。

もともと編集部は当時、僕と阿木さんしかほぼいなくて、こんな特集で作ってどうですかって言ったら阿木さんはだめってほぼ言わないから。いつでもそれでいこうということになるんですね。

——嘉ノ海さんが作った造語だったのに、たまたまその言葉が実際にフランスにあって、それをあとで能勢さんが補足してくれた。

嘉ノ海 そうなんです。だから是非、この本に掲載されている能勢さんの「コントル・アタック」は併読して頂きたいと思っています。

いまのコロナ禍の時代にもう一度同調圧力的なものを論じる。それこそ『ロック・マガジン』を知らない世代にこういう雑誌を作ってたということを知ってもらいたいと。僕が当時興味あったのは、強制収容所の文学なんですよね。強制収容所って僕にとっては重いんです。当時のノイズやインダストリアル以降の音楽のジャケットにも結構そういう強制収容所的なイメージがあって。それで、僕らがいま生きている時代も、強制収容所と何が違うの?っていう感覚がある。SNSとかもそうだけど、密告しあっているわけじゃないけども、言葉の圧力であるとか、ソーシャルディスタンス、距離をとらないとだめだということがあるでしょう。それまでは井戸端会議とか、みんなで話したりしてストレス解消できたものが蓄積しているとか。いくらZoomで会話したって、人との関係性においてリアリティを感じることなんてあるわけがない。

このCOVID-19パンデミックを経験することは、今までにないことじゃないですか。この時代だからこそ「隠されていたもの」が明らかになってくる。こんな経験はそうはできないですよ。しかも全世界レベルで人々が同時に経験している。

『ロック・マガジン』的な視点とは、この号だけじゃなくて 音楽を通してその時代を読み解くことです。逆に音楽そのものも変わってくるだろうし、思考そのものも変わってくると思ってます。そんな想いを若い世代にも伝えたいですね。

東瀬戸 音楽だけではなかったということだよね。『ロック・マガジン』のあり方そのものがね。時代精神も反映する雑誌だったということを理解してもらうために復刻した。どれを見ても1号1号説明していっていいくらいの充実度はあるんですよね。

——この本『vanity records』を見た時に、すごく変わった作りの本だなと思ったんです。4つにわかれているけど、前半は「Vanity Records」のカタログ的なものですよね、そして嘉ノ海さんによるインタビューが続き、最後に『ロック・マガジン』の再録がまるまるついているという。ものすごいてんこ盛り(笑)。これ当時を知っている人は理解できると思うんですよ。新しい世代の人がこの本を見た時に、この本はいったいどうなっているのかと……。

東瀬戸 思うよね(笑)。ここ(再録:p68〜71)とかね、本人にちゃんとインタビューしているんだよね。出てくる人がすごいラインナップなんですよ。

塚村 そうそう。

嘉ノ海 これは電話して聞いてるんです。

東瀬戸 合田佐和子、鋤田正義、栗本慎一郎、種村季弘、倉橋由美子、加藤郁乎、山口昌男、石井聰亙、松岡正剛……。

——すごい。でも、これってなんのインタビューですか?

嘉ノ海 まず僕が気になっていて直接連絡が付く人をリストアップしました。もちろん、こちらが何者かを名乗った後で、「日本って何ですか?」と聞きました。

塚村 タイトルとかリードとかないんですね(笑)。いきなり答えが並んでいる。そしてこのような写真は普通、勝手に掲載しない(笑)。

——ほんとだ(笑)。まあ、このページを見ても思いますが、私も当時読んでた……といってもがっつり全部読んでたわけじゃないですが、普通の雑誌の文脈とは違うやり方でできている雑誌だなとは思っていたんですね。それはまあ雑誌の文章にはリード文があるとか、レイアウトに決まりがありますよね、そういうところが『ロック・マガジン』は違うなというのは当時から思っていました。

嘉ノ海 ありがとうございます。そんなぶっ飛んだ編集をしていたのが『ロック・マガジン』という雑誌でした(笑)。

「テクノポップ」という造語を作った阿木さん

——それと、「シュル・ファシズム」っていう言葉に代表されるような、造語ですね。ほかのところで見かけない、不思議な言葉があるなぁと思っていた。

東瀬戸 勝手に作った言葉も結構あった。「テクノポップ」とかね。

——うん、そうなんですよね。「テクノポップ」がまさにそれなんですよ。

東瀬戸 「テクノポップ」という言葉は今は定着しているけど、もともとは阿木さんが『ロック・マガジン』の78年だったかな……。クラフトワークの『ザ・マン・マシーン』の原稿で初めて使った。……ああ、これですね。78年の8月1日号。「テクノ・ポップ・ミュージックの先駆者、クラフトワークは又々凄いアルバムを発表した。」

『ロック・マガジン』1978年8月号(ロック・マガジン社刊)

『ザ・マン・マシーン』が出たのが5月だから、6月くらいにこの文章を書いているはず。

イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)がデビューするのはこの年の11月です。YMOはデビュー当時はテクノポップという言葉を使っていなかった。細野さんは「エレクトリック・チャンキー・ディスコ」とか言ってた。当時のアルファレコードはフュージョンっぽかったし、ちょっと変わったシンセサイザー・ディスコ。

——細野晴臣&イエロー・マジック・バンドがそんな感じでしたね。

東瀬戸 クラフトワークの次に阿木さんが「テクノポップ」という言葉を当てはめたのは、トーキング・ヘッズのセカンドアルバム、ディーヴォのデビューアルバム、ウルトラヴォックスの『システム・オブ・ロマンス』。それは何かというと、全部ブライアン・イーノが関わっている。イーノがアンビエントに行く前の音楽ですね。

——『ザ・マン・マシーン』の時のクラフトワーク自身が自分たちの音楽を「テクノポップ」と言ってたわけじゃない?

東瀬戸 言ってません。逆にクラフトワークは86年になって「テクノポップ」という曲を作りますね。言葉自体は「テクノロジー+ポップ」。エレクトロニクスのテクノロジーとポップアートのポップですね。ポップ音楽でもあるんだけど、阿木さんが言ってたのは「ポップアート」という意味合いが強かった。

それが79年9月に『ソリッド・ステイト・サバイバー』の「テクノポリス」が出た瞬間に意味がちょっと変わっちゃった。そのときからシンセサイザーのピコピコが「テクノポップ」だというイメージが定着した。当時、おそらく細野さん、坂本さんとか、音楽の情報源として『ロック・マガジン』を見ていたとは思う。

——トーキング・ヘッズとかそんなにピコピコじゃないんですけどね。

東瀬戸 ディーヴォもファーストのころなんてロックでしょう。

——はい。それが阿木さんの造語の、いちばん有名なエピソードですよね。

東瀬戸 沢田研二やYMOの「Tokio」に対抗して「Ozaka」って言った時も驚いた。あと定着しなかったやつで、いわゆる「ネオアコ」ってあるでしょ。それを『ロック・マガジン』だけは「ウォーターミュージック」って言ったんですよね。

——へー?なんでですかね?

東瀬戸 いわゆるみずみずしい、新鮮な。アコースティックというよりも水のような透明なイメージ。

嘉ノ海 それはなん年くらいの話?

東瀬戸 ペイル・ファウンテンズとかのころだから83年。

——とにかく阿木さんは造語はよくしていましたよね。だから『ロック・マガジン』に出てくる言葉について、これは本当にある言葉なの?それともここだけで通用する言葉なの?みたいな謎の用語がいっぱいあって(笑)。ポストモダンとか流行っていたころだから、現代思想の用語、たとえば「リゾーム」のようなレベルで理解したらいいのか、それともこの雑誌だけの特殊な隠語なのかよくわからないことが多かったんです。

東瀬戸 「サイケデリック・バロキスム」とか「コンテンポラリー・モダーン・ミュージック」(笑)

——ネーミングをいろいろつける人だったんですね。

東瀬戸 つける人だった。自分がいま興味をもっている、本人の中で新しいと思っている音楽を総括するときに、とくに雑誌として出すときに何か定義づけが必要になる。

——言葉の人ですよね。深い意味というよりは、雰囲気重視のキャッチーな言葉。

東瀬戸 言葉は信じないと言いながら、やっぱりこういうネーミングのセンスは結構あったなぁと思う。『ロック・マガジン』っていう名前からしてよく考えたら変です。その次に出した雑誌の名前も『EGO』ですよ。

『EGO』第3号(1985年, 阿木譲 編集・発行)

『vanity records』

監修 中村泰之

著者 平山悠 能勢伊勢雄 嘉ノ海幹彦 東瀬戸悟 よろすず

発行元 きょうRECORDS

発売元 株式会社スタジオワープ

価格 3750円(税込)

B5版、CD 2枚付き

※7月23日発売、8月31日まではFOREVER RECORDSと全国のDISK UNIONでのみ販売。9月以降はAmazonなどでも取り扱い予定。