【インタビュー】グラフィックデザイナー 永原康史 その2/2

京都dddギャラリー「永原康史——時間のなかだち:デザインとNFTの邂逅」で。(2024年3月29日)

京都dddギャラリーで2024年3月27日―5月26日(日)に開かれている展覧会「永原康史――時間のなかだち:デザインとNFTの邂逅」。それは選り抜きの回顧展とNFTのプロジェクトが並行している展覧会。早い時期から、Macで遊ぶようにデザインしてきた永原康史さんが、続々と登場してきた電子メディアの特性を生かして、実験的な作品に次々に取り組んできたことが、展示から伝わってくる。紙や電子のブックデザイン、ランダムなタイポグラフィ、国際的なイベントや展覧会のプロジェクトなど。「僕たちの仕事は第一印象をつくること」というグラフィックデザイナーの永原さんに、展覧会のデザインの仕事について、そして、今取り組んでいる執筆の仕事について話を聞いた。永原さんの仕事の流儀がみえてくる。(塚村真美)

スナークを狩る?何も書いていない地図が回顧展にふさわしい?

――今回の展覧会で発表した新作のNFTは、ルイス・キャロルの「スナーク狩り」がモチーフですが、ポスター、チラシのメインビジュアルも「スナーク狩り」から?

デザイン:永原康史、イラストレーション: OCEAN-CHART by Henry Holiday

永原 これ、海図なんです。陸地のない海図で海ばっかりだから何も書いてない。「スナーク狩り」に行く探検隊の人たちは、この地図が配られて「こんな素晴らしい地図はない」と喜ぶわけです。スナークは幻の生き物で、スナークを探しに行くんですけど、もう一つわけのわからない生き物ブージャムがいて、最後は「スナークはブージャムだった」で終わる。そういう何もない地図を見て、わけがわからないものを探して、最後はなんか違うものがあったな、みたいなお話がまあ合うかな、と思って。

——自分の回顧展に合う、と。なるほど。わけがわからないメディアのデザインなど、いろいろ手探りで渡ってきたけれど、というところですね。

永原 2年前の多摩美での大きな展覧会に来た人から、いろんなことをしてますね、と言われたけれど、自分としては、いろんなことしているつもりはまったくなかった。その時みんなから言われて初めて、あ、いろんなことやってるように見えるんだ、って思って。そういうことも繋がってるのかもしれません。

——で、何かが見つかりましたか?

永原 ブージャムもスナークも見つかっていません(笑)。もし見つけたスナークがブージャムだったら、出くわした人は消えてしまうんですよ。お話は、最後それを捕まえたらブージャムだったから、消えてなくなってしまった。

——おおお。

永原 別にメインビジュアルは「スナーク狩り」でなくてもよかったんです。最初は「ユリシーズ」で作ろうと思ってたんです。一昨年の2022年が『ユリシーズ』刊行100年で、2年遅れて102年だけどまあいいか、と。それで去年の秋に「ユリシーズ」の街、ダブリンに行く予定だったんです。それが肩の骨を折って行けなくなった。

——ありゃまあ。

永原 行かなくても別に作れるんだけど、ちょっとどうかなと。ダブリンの街を歩いて、「ユリシーズ」の街の地図を作って、それをメインビジュアルにしようかなと思ってたんです。でも、行かなくなったから、困ったな、でも行かなくても別にプラン通りにできるので、行かなくてもいいか、とも思ったんだけど、やっぱりそれはだめだ。で、何もない地図にした。

デザインは造形。デザインは主張しない、主張がない。

——そういえば、今回展示されていたポスターのうち、2001年に福島のCCGA現代グラフィックアートセンターで開かれた「四次元の読書」のメインビジュアルも、ルイス・キャロルですね。このポスターにはヤラレタ!と思いました。永原さんはすごいデザイナーだ、ポスターのデザインでこんな面白いことができるのか、と。2001年の会場で、それが分かった時には、目がまんまるになるくらいびっくりしました。

京都dddギャラリー「永原康史——時間のなかだち:デザインとNFTの邂逅」会場風景。「四次元の読書」展覧会ポスターは向かって左。

永原 CCGAの「四次元の読書」は藤本由紀夫さんの展覧会で、ポスターに使ったのは《EAT ME》という作品です。

——「不思議の国のアリス」で、アリスは「DRINK ME」という札がかかったガラス瓶の薬を飲んだら小さくなって、「EAT ME」と書かれたケーキを食べたら大きくなる。それで、《EAT ME》のガラス瓶には、アルファベット形の小さいパスタが詰まっていて、それは、ケーキを見つけて食べる段落の文章の文字をまるごと、活字を拾うように集めて詰めてあります。10㎝ほどの作品なのに、ポスターいっぱいに拡大してある。

永原 B1変型サイズだから、10倍ぐらいの大きさです。

——これ、ポスターを見て、会場で作品を見たら、ちっちゃい!ってなって、そこで、自分の体が大きくなったアリスのような体験ができる。で、またポスターを見たら、今度は小さくなったアリスみたいな体験ができる。会場の壁一面には、そのページの文字が大きく掲示してあったので、本の中に入ったような体験もできました。

永原 そうそう。

——デザインでそんなことができるとは!よく思いつきましたね。

永原 デザインで意見を言う、ということは割とずっと意識をしているかもしれません。

——意見を言うというのは、たとえば?

永原 たとえば、本のデザインをする時は、たいてい引き受けてからゲラを読むわけです。それで、面白いなと思う時と、それほどでもない時もあるわけですが、なにかしらの引っかかりはあります。それらに対して造形的に区別をすることはありません。けれども、「なぜ面白いと思う」のか、その「なぜ」という部分はちょっとこう加えておく。そういうことは割りとやります。

——引っかかりをデザインに反映する?

永原 仮に、推理小説を装丁するとして。ミステリーの落ちの部分、なんかあのトリックが変だなと思うとするじゃないですか。そうするとやっぱりパチっとバランスの取れたデザインではなくて、ちょっとおかしいと思うようなバランスで作っておくとか。僕たちの仕事は、第一印象をつくるじゃないですか? 展覧会を見る前とか、本を読む前とか。そこで、ちょっとなんか引っかかりみたいなものを作っておく。そういうことをします。誰も気づかないけれど。

——意見というか、何か受け取ったことをデザインにして返している。表だって主張はしていないけれど。

永原 主張してないでしょ、《EAT ME》の時も。

——そうですよね、作品は押し出していますが、デザインはグイグイ前に出てこないですよね。

永原 主張がないですからね、しないんじゃなくて、ない。デザイナーは、基本的に造形をする仕事だと思っているので、まず形をちゃんと作るということが第一です。

——造形といっても、デザインをするには、コンテンツが必要ですよね?

永原 デザインをする時に一番困ることは、デザインする対象が必要なんですよね。絵を描きますっていうと、何もなくてもできるけれど、デザインをしようと思うと、デザインする対象が必要になる。コンテンツを自分で作ると、自分が作ったものになっちゃう。コンテンツが前面に出て永原の作ったものになっちゃうので、そうならないように、デザインが永原のものだとするためには、コンテンツを借りてくるのがいいんですよ。だからこの展覧会でも、昔のものを借りてきているのがほとんどです。借りてくるにしても何から借りてくるかっていうのは結構考えるわけです。で、ルイス・キャロルの「スナーク狩り」と決めたら、それをどんな風に見せるか、というところだけで僕が関わる。

——そこに意見のようなもの、なんらかのリアクションがある。

永原 そういうところがまあ、デザインの仕事との関わり方、やり方です。

展覧会のデザインという仕事。そしてポスターは今も生きている。

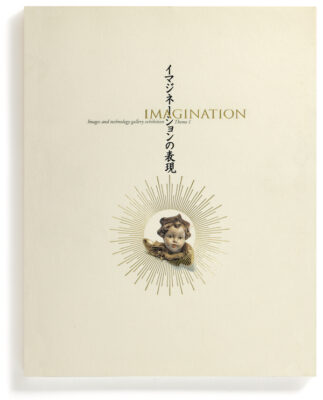

——展覧会でいうと、カタログでその昔、受賞されましたね? 東京都写真美術館の「イマジネーションの表現」、1995年のカタログです。翌年の第8回大阪トリエンナーレ美術展カタログコンクールの最優秀作品賞でした。そんなコンクールがあるのかとびっくりしました。

永原 初めて作ったカタログでグランプリもらったんですよ。僕もびっくりしました。けど、大阪トリエンナーレがあるのにもびっくりしました(笑)

——田中一光さんが、「この分野にもようやくデザイナーらしいデザイナーが現れた」とかいう風なことをおっしゃっていたとか、ということで、確かにそのころまで、展覧会の図録というと、アルバムのように作品が並べてある印象だったのが、おしゃれな図録がでてきた。それに、展覧会のキャプションとか、壁に文字がきれいにレイアウトされていたりして、デザイナーが活躍する展覧会があるんだなと認識するようになりました。

永原 展覧会の仕事をデザイナーがするということは、僕たちの世代までは、あんまりなかったんです。東京では僕と、関西では西岡勉さんがいましたけど。なぜかというと、それは、展覧会の予算の中にデザイン費の項目がなかったからです。だいたい美術館って公立だから、施工費、印刷費、搬入費、とか全部縦割りで予算枠ができているけど、デザイン費という枠はなかった。印刷会社が印刷物全般を受けて、デザインをデザイナーに頼むか、印刷会社の社内デザイナーがデザインするか。デザイナーが単独で展覧会に関わることはなかったんです。新聞社がついたりする大きな巡回展などは、アートディレクターとして田中一光さんとか杉浦康平さんとかの名前を立てて、デザインを担当するというのが普通だった。日常的な美術館の展覧会にデザイナーが関わるというのは、東京国立近代美術館のデザインを原弘さんがずっと担当してたけど、僕が知ってる限りそれぐらいなんですね。

——永原さんが展覧会の仕事をするきっかけは?

永原 僕の場合は当時、東京都写真美術館にいた森山朋絵さんですけれども、同世代かちょっと前後する年代のキュレーターが、デザイナーとやりたいと考え始めた時期でした。印刷会社を決めるのは入札で行われますが、その仕様書にこのデザイナーに発注します、ということを書いてくださるわけです。僕の場合だと映像やメディアアートに特化しているデザイナーだから、この人しかできないです、ということで。その後だんだん、デザインの予算枠が作られるようになるんですが、東京はわりと早かったと思います。

——直に学芸員さんから頼まれることで、変化はありましたか?

永原 印刷会社の予算でやってる時は、当然カタログやポスターといった刷り物が主でしたが、直接だと、ちょっと入口に看板を付けたいとか、ロゴを動かしたいとか、展示室にサインを付けたいとか、展覧会全般のデザインに関わることができるようになりました。

——美術展についても、その時代の先駆け的な仕事をしてきたわけですね。「四次元の読書」は2001年ですが、その前年2000年にはアメリカのフィラデルフィア美術館の「本阿弥光悦マルチメディア展示プロジェクト」、2001年には「インターネット博覧会」の仕事、その後はたくさん展覧会の仕事をされて、2016年にはあいちトリエンナーレの公式デザイナーを務められました。

「あいちトリエンナーレ2016」ティザーポスター、シンボルPV、サイン掲示風景。あいちトリエンナーレ実行委員会、2015年。(撮影:高嶋清俊)

永原 芸術監督は港千尋さんで、掲げられたテーマは「虹のキャラバンサライ」でした。シンボルマークは、コンピュータでデザインした「コード」で、そのコードを読み込むと、自動的にマークが生成されます。読み込むたびに、縦線の傾き、長さ、太さ、配置が変わって、同じものはできません。会場が、名古屋市、豊橋市、岡崎市と広域にまたがっていて、無限のバリエーションのシンボルを街に掲示することで、国際芸術祭の一体感とか祝祭感を演出しようというものでした。

——この頃、芸術祭のほかにも、国際的なイベント、万博やサミットの仕事もされましたね。それらの仕事のことを「祝祭のデザイン」と呼んでらっしゃいますね。日常のデザインではなくて、非日常をデザインする。街中にポスターが掲示されると祝祭感が高まります。でも、美術展ではポスターを作りますが、一般にポスターがなくなっていますよね。

永原 ポスターがなくなっているということはないですよ。ポスターについては、いろんなところにテキストを書いています。

——ポスターは“旗印”だ、というテキストは『デザインの風景』で読みました。コンサートツアーのポスターについて、音楽プロデューサーが言った話。「ポスターは外に向かってつくるんじゃなく、内側に向かってつくる」と。ポスターが事務所に貼られると、バンドもスタッフもみんなポスターを見て、いよいよだと気合いが入るという話。

永原康史著『デザインの風景』BNN新社(2010年)

永原 そう“旗印”ですよね。ポスターの歴史は19世紀の終わりからです。フランス、パリでポスターの掲示が自由化されて、石版印刷の発展と共に一気にポスター文化が広がったわけです。そんなに時間はたっていなくて、まだ150年くらいだけど、紙のポスターはなくなりかけてる。でも、ポスターそのものっていうのはやっぱり生きてて、紙じゃないところで、今も貼り出されてます。

——サイネージとか?

永原 サイネージで街じゅうがポスターになったり、ウェブサイトがポスターになったり、そういうものも、ポスターなんじゃないかな、というようなことを書いています。たとえば、これは『グラフィックデザイン・レヴュー』という、JAGDA(日本グラフィックデザイン協会)のデジタルメディア委員会が運営しているサイトですが、ここには、コロナの時に、ニューヨークのポスターハウスやプリントマガジンなどが協力してポスターを募集して、#COMBATCOVID というプロジェクトを行った話とかを書きました。

——ウェブサイトがポスターになってるというのは、どういうものですか?

永原 これはオランダの「STAY SANE / STAY SAFE」というポスタープロジェクトで、やはりコロナの時のステイホームポスターですけど、世界中から投稿されたポスターをまとめてあります。

書くという仕事。これまでとちょっと違う仕事。

——デザインについての本をよく執筆されています。『日本語のデザイン』は、デザイン専門ではなくて文化史的な本で図版も多いので、面白く読めました。

永原康史著『日本語のデザイン』美術出版社(2002年)

永原 新刊出ました。いいですよ。以前のをちょっとタイトにして21世紀の話を入れました。

永原康史著『日本語のデザイン 文字からみる視覚文化史』Book&Design(2024年)

——続きがあるのですね。それから最近は、アメリカに行って、執筆されているではないですか?あれは、どういうことですか?デザイナーの仕事の領域を超えているのでは、という気がします。

永原 ブラックマウンテンカレッジについての執筆ですね。本の執筆はデザインの仕事からは離れてはきていますね。

——そもそもどういう経緯でアメリカまで取材に行って、書くことになったのですか?

永原 ブラックマウンテンカレッジについては、そもそも、『配色の設計』っていうジョセフ・アルバースの本の監訳を頼まれたんです。ブラックマウンテンカレッジの先生をしていた人です。ブラックマウンテンカレッジは、アメリカにあったリベラルアーツの自由学校ですが、ジョセフ・アルバースはバウハウス出身で、バウハウスがつぶされる時にアメリカに亡命してきて、ブラックマウンテンカレッジの先生になってバウハウスの文化を持ちこむんです。最後はイエール大学に移って色や形の研究をしていました。

——それは監訳という仕事ですね?

永原 監訳というのは、たとえばデザインの専門書だったら、一般と違う専門的な言葉のつかい方をしているので、そういうところがちゃんと伝わるかをチェックする仕事です。最初は、監修を頼まれたんですが、翻訳を読んでいたら、ちょっとデザインの言葉とは違うなと思うところがいくつかあって、それで、英語と翻訳を見比べて、まずはその箇所だけ当たっていくわけですが、これはたぶんこういう意味じゃないかなと思うと、その前後を読まないといけなくなる。そういうことを繰り返していったら、ジョセフ・アルバースがどういう人で、どういうことを考えてて、どういう言葉づかいをするかが、だんだん分かってくるんですよ。それで、部分的に直していたら、だんだん翻訳に突っ込んでいってしまった。それで、監修じゃなくて、監訳ということにしてもらいました。

——『配色の設計』は2016年刊行ですが、2023年刊行の『ジョセフ・アルバースの授業』というカタログというか本では、永原さんは執筆者の一人になっていますね。それで、今はブラックマウンテンカレッジについて書いている。

永原 監訳をした時に、ブラックマウンテンカレッジについて、あんまりみんな知らないし、日本語の文献もあまりないので、ブラックマウンテンカレッジのこと知りたいなという気持ちがあったんですね。それから2、3年たって、2019年のバウハウス100年の時に、記念の催しが華々しくあって、その時、僕がアルバースについては詳しいだろうから、バウハウスについて書いてくれって頼まれたんです。でも、バウハウスはちょっと嫌だから、ブラックマウンテンカレッジなら書きますと言って、断ったんです。

——嫌だと断った?

永原 バウハウスは詳しい人がいっぱいいるじゃないですか。見たことも行ったこともないし、バウハウスにそんなに興味はないけど、バウハウスの文献はいっぱいあるから文章書くくらいはできるんです。でも、それって僕、出しゃばってる感じじゃん(笑)。そのかわり、ブラックマウンテンカレッジなら書きます、って全然関係ない話をして、断る口実として言ったら、「じゃあ、ブラックマウンテンカレッジについて書いてください」って言われて、それで書き始めたんです。けど、あんまり文献がない。英語だといっぱいあるんです。あるんですけど、英語のぶ厚い本を読まなきゃいけない。

——それは大変です。

永原 でも、ウェブで調べていくとやっぱり英語の情報がいっぱい出てきて、ウェブだとすぐに日本語に翻訳してくれるから、細かいニュアンスは飛ばしたとしても概略はわかる。そんなふうにして、調べてわかることで、書けないことはないんだけど……。

———やっぱり、ユリシーズの地図を書くならダブリンに行かなきゃ、みたいなことですか?

永原 そう、なんかもう一つなあ、書けるけどなあ、でもなあ、みたいな感じで調べてたら、ブラックマウンテンカレッジミュージアムが、地元のアッシュビルにあって、そこで「Shared History」という展覧会をやっていることがわかった。それはブラックマウンテンカレッジミュージアムの移転が決まって、元のミュージアムでの最後の展覧会として行われたまとめ的な展覧会だったんです。これに行ったら何かわかるんじゃないか、「これ、観に行こう!」と思って、行ったんです。

———新たな探検に行ったわけですね。

永原 行ったら、ミュージアムの人がすごく親切で、いろいろ教えてくれて、ここに行けあそこに行けって、みんなに紹介してくれて。なんか日本から変なやつが来たから、よろしくというような感じです。それで、いろんなところに回れるようになって、現地に行ってフィールドワークして、帰ってきて書く、というパターンで書くようになりました。

——それは、まだ執筆中なんですね。

永原 今年の9月に本が出るので、それまでに書きあげないといけないのですが。

——もう行かなくても大丈夫ですか?

永原 もう行かなくても書けますけど、もう一回くらい行っておいたほうがいいという感じですね。

——その原稿は、依頼されて書いているんですよね?

永原 依頼された以上にやってる(笑)、そこまで頼んでない、と。1回書いたらよかっただけだったのが、連載6回目かな。そんなになるとは誰も思ってなかった。

——誰もわからないところに行ってしまっているわけですね。ブージャムに出くわさないよう、くれぐれも気をつけて帰ってきてください。

永原 スナークを狩りに行ってるわけではないので、大丈夫です。

撮影:高嶋清俊

(2024年3月29日、京都dddギャラリーで取材)

*その1/2「新しいメディアを次々にデザインしてきた」はこちら

京都dddギャラリー第241回企画展「永原康史—時間のなかだち:デザインとNFTの邂逅」 2024年03月27日(水)~05月26日(日)詳細はこちら

▼展覧会のアーカイブ動画はこちら(6分8秒)

▼トークイベントはこちら(36分26秒)