川を渡る漱石

仕事先に歩いて通いながら、漱石の足取りを考えている。

前回書いた、弁天町交差点のそばの小さな流れは、やがて下流で、歌舞伎町付近に水源を持つ「蟹川」と呼ばれる流れと合流した。支流ということで「加二川」と表記することがあったようだ *1。その加二川が、漱石の「硝子戸の中」に記されているのに気がついた。もっとも、漱石はその流れを名前で呼んでいるわけではないので、気をつけないと見落としてしまう。

「宅の前のだらだら坂を下りると、一間ばかりの小川に渡した橋があって、その橋向うのすぐ左側に、小さな床屋が見える。私はたった一度そこで髪を刈って貰った事がある。」

近所のことをありのままに綴ったさりげない文章だ。初めて読んだときは、取り立てて気にすることもなく読み飛ばしていた。けれどいまは違う。漱石の記念館になっている山房の前から東に、まさしく「だらだら坂」を下りてみる。下りはすぐに底をついて小さな通りを横切り、そこからは上りになる。この、底を横切る通りこそ、かつての川であり、そこには「一間ばかりの小川に渡した橋」がかかっていたのだ。そう思うともう、さあさあと水音がきこえてきて、漱石がこの通りの底にたどりついたときに見たであろう、橋向こうのすぐ左側の床屋の気配までする。

坂に面した店に入るとき、上りから近づくのと下りから近づくのではずいぶん感じが違う。上りにさしかかると足が身構える。その傍らに一軒の店がある。上りで身構えた体が、その店先にうまい具合にひっかかるときがある。入ってみようかなと思う。下りだとこうは行かない。店は目にとまるものの、足に勢いがついている。できればせっかくついた勢いを削ぐことなく歩き切り、次なる坂に備えたい。下るときには目だけつけておいて、次に上るときに入ろうかな、ということになる。だから漱石が川を渡って上りにさしかかったところで床屋に入ってみる気になったのが、何だかわかる気がするのだ。

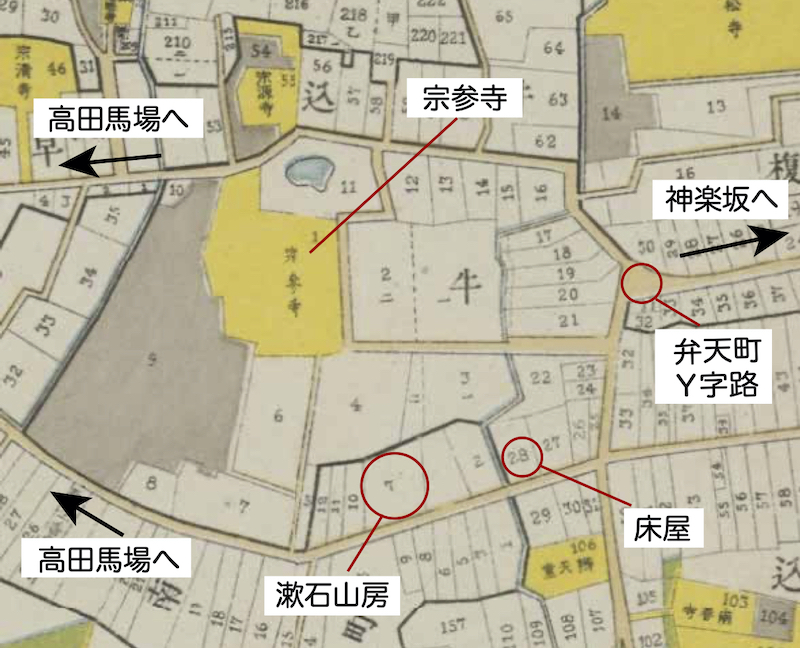

【図1 】東京市牛込區全圖 (明治四十年一月調査)日本国際文化研究センターデータベースより。関連場所はあとから書き入れたもの。https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_3119.html

床屋の主人と話すうちに、漱石はこの男がかつて寺町の郵便局のそば(いまの神楽坂、赤城神社前あたり)でやはり床屋を営んでいたことを知る。それだけでなく漱石の従兄が常連だったという。その従兄はつい最近亡くなったのだと告げると、床屋は「へッ」と声を揚げる。漱石は若い頃、従兄の家にときどき遊びに行ったことがあったので、二人はしばし、明治20年ごろの神楽坂界隈のことをあれこれ話す。前々回取り上げた、行願寺の話も出てくる。かつて神楽坂上の突き当たりにあった寺だ。「あの寺内も今じゃ大変変ったようだね。用がないので、それからつい入って見た事もないが」「変ったの変らないのってあなた、今じゃまるで待合ばかりでさあ」。明治40年にこの寺は移転して、神楽坂上から寺内を突き抜けるように新しく道ができたのだから、もう通りのあり方からして変わっていたのだ。

漱石の近親者の多くは早くに死んでしまった。十三のときに実母の千枝が亡くなり、二十のときには長兄の大輔と次兄の直則が相次いで亡くなる。三十のときには実父の直克が亡くなった。そして若いときに遊んだ従兄もまた。かつて従兄の家で見知っていた芸者がじつはこの床屋の姪だったこと、彼女もまた若くして亡くなっていたことをきいた漱石はこう書いている。「私は帰って硝子戸の中に坐って、まだ死なずにいるものは、自分とあの床屋の亭主だけのような気がした」。彼岸の人々のことを話して床屋から帰るとき、漱石は行きと同じように、小さな川を渡ったのだろう。

*

晩年の漱石にとって、「毎日この硝子戸の中にばかり坐っている」というその山房は、どんな場所だったのだろう。それを考えるためには、弁天町交差点のイメージを改めなくてはならない。

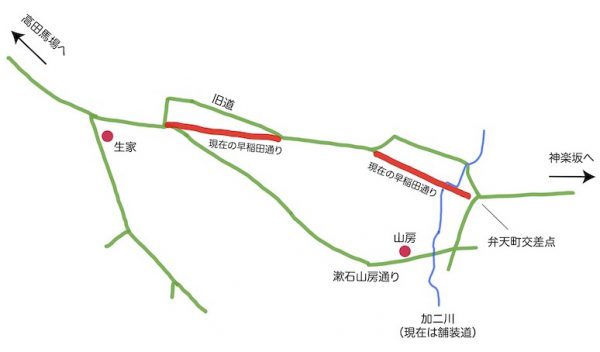

いま、神楽坂から弁天町を通って高田馬場方面に向かうとしたら、早稲田通りに沿ってひたすら歩いていけばよい。しかし、前回の終わりに記したように、この交差点は明治・大正の地図にはない。あるのは、東から延びてきた道が二股に分かれるY字路である(図1)。Y字路の正面には、現在も山鹿素行の墓で名が知られる宗参寺がある。かつては宗参寺の地所と門前の家並みがいまよりも広い面積を占めており、ここを迂回するように道は二手に分かれていたのである。このY字路のど真ん中を貫くように早稲田通りが通ったのは、昭和初期のことで、それがいまのように弁天町から穴八幡までつながる二車線の通りとなった(図2)。漱石の時代には、弁天町でいったん漱石山房の前まで迂回して、そこから道なりに行くのが、高田馬場に向かう素直な道筋だったのである。

【図2】かつての通りと昭和初期以降にできた早稲田通り

漱石の生まれた家は、図にある通り、晩年の漱石が暮らしていた家から歩いてほんの10分足らずのところにあった。漱石が生家から神楽坂にしばしば通っていたのは、養父母のもとから実家へと戻った数えで九歳から十一歳、および正岡子規と親交を結び始めた二十二から二十四歳までの短い間だが、当時のことを漱石は「硝子戸の中」に書いている。

「当時私の家からまず町らしい町へ出ようとするには、どうしても人気のない茶畠とか、竹藪とかまたは長い田圃路とかを通り抜けなければならなかった。買物らしい買物はたいてい神楽坂まで出る例になっていたので、そうした必要に馴らされた私に、さした苦痛のあるはずもなかったが、それでも矢来の坂を上って酒井様の火の見櫓を通り越して寺町へ出ようという、あの五六町の一筋道などになると、昼でも陰森として、大空が曇ったように始終薄暗かった。」

明治16年の地図を見ると、漱石山房通りも矢来町のあたりもまさに「人気のない茶畠とか、竹藪とかまたは長い田圃路」である。面白いことに漱石は後年、その人気のない竹藪やら茶畠やらを切り開いた矢来町の一角に住み、晩年には山房に住む。漱石はすでに幼少期に、のちの住処となる土地の前を何度か行き来していたことになる。

【図3】東京図測量原図 : 五千分一 東京府武蔵国牛込区牛込喜久井町近傍(日本国際文化センターデータベース)より。明治16年の弁天町付近。関連場所はあとから書き入れたもの。https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/images/mapview.php?m=2275675-29

三十年以上経った大正のはじめ、漱石は高田馬場からかつて自分の生家あたりに立ち寄っている。

「去年私が高田の方へ散歩したついでに、何気なくそこを通り過ぎると、私の家は綺麗に取り壊されて、そのあとに新らしい下宿屋が建てられつつあった。その傍には質屋もできていた。質屋の前に疎らな囲をして、その中に庭木が少し植えてあった。三本の松は、見る影もなく枝を刈り込まれて、ほとんど畸形児のようになっていたが、どこか見覚のあるような心持を私に起させた。昔し「影参差松三本の月夜かな」と咏ったのは、あるいはこの松の事ではなかったろうかと考えつつ、私はまた家に帰った。」(『硝子戸の中』)

漱石は「散歩したついで」と書いているけれど、それは少々屈折した「ついで」だった。

当時の高田馬場から漱石山房までの道をたどってみよう。おそらく漱石は現在の早稲田通りを下って、穴八幡前を抜け、現在の地下鉄早稲田駅あたりにさしかかっただろう。そこで漱石は、Y字路に突き当たる。普段であれば、彼は左をゆく。道は上り下ってからまた上り、やがて山房にたどりつく。先に書いた通り、漱石の家までは、高田馬場から道なりに歩けばたどりついた。

一方、Y字路の右、坂を上ってすぐのところには、漱石の生家があった。ただし、生まれて間もない頃に里子に出され、やがて養父と養母が別れたために養母のもとへ、そこからまた養父のもとへと預けられ、漱石がようやく生家に戻ったのは九歳のときだった。「硝子戸の中」には生家の周りのことが思い出深く記されているが、それは養父のもとからようやく実家に帰された後の、短い生活の記憶だったのである。漱石が熊本で高校教師をしていた頃、実父が亡くなったため、生家は夏目家の三男だった兄直矩(なおかた)によって売却された。散歩からの帰り道、漱石はY字路に立ち、もはや見る影もない生家の記憶を右に感じながら、左の道をたどって我が家にたどりついた。

Y字路から漱石の家にたどりつくまでの道にも、小さな流れが一つあった。道を上って下ると、現在の早稲田小学校前あたりがいちばん凹んでおり、そこからまた上りになる。先の明治40年の地図を見ると、図の左端、宗参寺の裏の墓地沿いに細い流れが縦に走っている。漱石山房通りが上り下りの奇妙な起伏を伴っているのは、冒頭に記した加二川とこの小さな川の、二つの流れをよぎるからなのである。

漱石が家を出て左に行くと、川を渡り、かつての神楽坂の記憶を宿した床屋の前を通る。右に行くと、川を渡り、かつての生家と現在の住まいを分かつY字路を過ぎる。彼の散歩は、此岸と彼岸の境をたどっていく散歩でもあった。

(7/22/20)

*1 菅原健二編著(2011)「川跡からたどる江戸・東京案内」、洋泉社。