京都市内の牡丹さんアトリエで。(2025年6月27日)

ニコニコアート倶楽部 リターンズ04

「絵画とは何か? 牡丹靖佳」

by 塚村真美

大阪のサクラの名所、大川沿いの毛馬桜之宮公園一角にある「アートコートギャラリー」。美術館のような広々とした展示室をもつ、現代美術のプライマリーギャラリーだ。プライマリーギャラリーというのは、コマーシャルギャラリー(企画画廊)で、アーティストの作品を最初に取り扱い、売っていく。作家に「画廊がついている」などと言ったりするのは、このプライマリーギャラリーで扱われているかどうかで、画廊がついたら、プロとして認められるというようなところ。

アートコートギャラリーに立ち寄ったとき、牡丹靖佳さんの絵が掛かっていた。ふすまに印刷された風景のようにも、着物に描かれた模様のようにも、絵巻物のようにも見えたが、近づいて見ると、その遠景にも近景にも細かく絵が描かれていて、さらにその遠景と近景といっても、どこが遠くでどこか近いのかよくわからなくなった。滝を見ていたら、雲が湧いてきたりして、線をたどっていくと、混乱してしまう。これ、どうやって描いているんだろう?どこから描き始めるんだろう?と不思議に思って見ていたら、ギャラリーの清澤倫子さんが、牡丹さん、京都にいらっしゃるので、アトリエに行ってみますか、というようなことになり、訪問してきた。

モチーフよりシステム——たとえば遠近法について

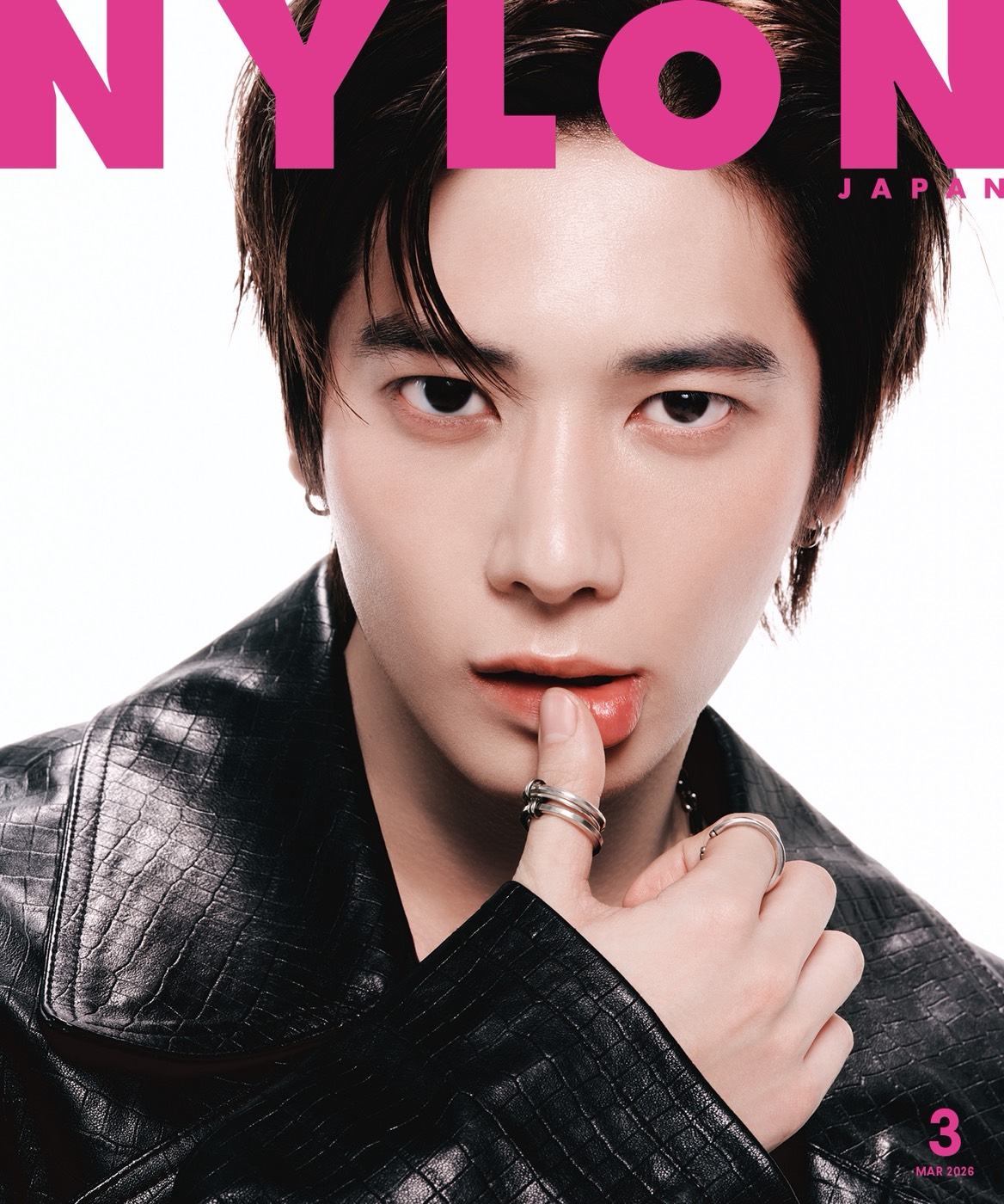

《Twins and Lake》2025(65.5 x 80.5 ㎝)oil, color pencil on canvas 作家撮影

——牡丹さんの絵を見ていたら遠近感が混乱してきました。たとえば、この絵。木があって、地平線があって、池があるような風景画だなあと思って見るけれども、手前にバッテン(×)があったり、グチャグチャって書き殴ったような線があったりして、近づいてみると、いろんな形や色が描いてある。

牡丹靖佳さん(以下、牡丹) どの視点で物事を見るかで、見え方が変わってきます。バッテンは一番手前の階層になる役目を果たすために描いています。

——階層を考えて描いているのですね。このグチャグチャも手前に見えます。

牡丹 それは、向こうのものが隠れているから、手前にあるだろうという、人間が思う物事の見方のルールなだけです。もうちょっと後ろに下がった位置から、描かれた形じゃなくて、色の強さを見れば、色の強いものが手前に見えてくるでしょう。赤と青だったら、赤が手前に見える。そんな風に見ると、手前じゃなくて奥の方に見えてきます。

——混乱して見えたのは、そう見えるように、牡丹さんが考えて描いていたのですね。

牡丹 これは、絵画における遠近法の振れ幅を、絵画上でつくっているんです。

——思いつきで描いたように見える線も、いろいろ考えて描いているんですね。

牡丹 考えて描くのが好きなんです。絵を描く仕組みが好きです。

——たとえば、遠近法も絵画の仕組みの一つですが、その見方を揺さぶるような、牡丹さんなりの仕組みで描くということですか?

牡丹 そうですね。遠近法だと、西洋の遠近法が入ってくる前の日本の絵の描き方は、むちゃくちゃ、というか、空間とか配置とか重力とか、光の当たり方とかを無視して、描きたいものを描いている。西洋絵画を学んできたので、そういう日本画を見たとき、むちゃくちゃだなと思ったんですが、描きたいものがあって、それを描くのに、遠近法は要らない。むしろ、それは日本の絵画のすごさだなと、目からウロコでした。でも、多くの人は、絵画を見るとき、一定のルールを前提に読み解いていこうとします。人間ってルールに則って、物事を見てしまうんだな、と。

——ほんとですね。

牡丹 それを、どっちが正解じゃなくって、どっちも正解と捉えています。過去の作家たちは、自分はこっちが正解だというのを拾い上げて、それを追求していく、というのが美術の歴史だったと思うんですが、僕の中では、こっちも正解だし、こっちも正解だと。

——その方法の振れ幅を絵にしているわけですね。ほかにも、絵のルールはたくさんありますよね。

牡丹 美術の歴史を振り返ってみると、絵画とはこうあるべき、という問題点はたくさんあります。ペインティングとドローイングとか、オールオーヴァーと壁紙とか、ネガとポジとか、色彩は色か光かとか、西洋絵画における問題点とされている部分をテーマにして、絵を描いています。

——だから、いろいろなタイプの絵があるのですね。シリーズがあるというか。

牡丹 はい。黒のシリーズとか、鏡写しのシリーズとか、物語性をつくるシリーズとか。美術におけるAかBかみたいなものを撓(たわ)ませるのが、僕が作品を制作していく上で大事なことで、そのシリーズごとに、この作品はこういうことがしたいという目的があって、そのテーマで攻めています。

——そのシリーズの一つひとつは次々に変化していったというより、今、アトリエに絵が並んでいるのをみると、同時に進行しているのですね。また、それらの方法が、いくつも入り込んでいる絵もあります。

牡丹 僕の絵画については、ステートメントとコンセプトをとらえてもらえればわかりやすいかと思います。

——大枠のテーマと小テーマというか、理念と意図ということですかね。

牡丹 はい。ステートメントは「絵画とは何か」です。コンセプトは、それぞれのシリーズで表現したいことです。シリーズごとに、絵画の仕組みのぎりぎりのところを攻めていって、絵画として成立させています。ペインティングとドローイングをコンセプトに表現したシリーズとか、ネガとポジをコンセプトに表現したシリーズとか。それらすべてを通して、「絵画とは何か」という絵画のシステムを追求しています。

ペインティングとドローイングの違いについて

——では、実際に絵を拝見しますと……。この絵の色鉛筆のふんにゃとした線はドローイングですよね。

牡丹 色鉛筆でふんにゃって描いたように見えるけど、コントラストをつけるために色鉛筆でひゃーって描いた上を油絵具できれいになぞっています。

《Lonely lion》2025(53 x 53 ㎝)oil, color pencil on canvas 作家撮影

——はあ?ええっ?なぞってる?全部!この線も?

牡丹 この作品だと、最初にこの色鉛筆で描くのと薄塗りの面とを合わせて描いていたんですけど、色鉛筆の色の薄さと、薄塗りの面の薄さがあまりに近すぎて、もう少し差をつけたいなと思ったので、色鉛筆と同じ色を油絵具でつくって、細い絵筆で描き直しています。

——そう言われれば、色鉛筆にしては発色がすごくきれいです。キラキラしていて、油絵具ってきれいなんですね。

牡丹 油絵具の話をすると、僕、1時間でも2時間でもしゃべってしまいます(笑)。油絵具には鉱石(宝石)が使われているので、そういう発色の力があって、それをより光っているように見せようと、油絵具で色のぼやかしを描いています。くしゅくしゅって描いただけに見えますが、ぼやんと手前に浮かんでくるように。

——この黒い線にも何かしてますね。

牡丹 線って、次元の違いで、線なのか面なのかという問題があって、線を使ったり、面を使ったりしていますが、基本的に塗るということはしないんです。ストロークが細いか太いかの差で描いています。

——たしかに。塗ってませんね、描いてあります。なぜ塗らないんですか?

牡丹 塗る作業って、頭がアホになっちゃうっていうか……

——(笑)塗ることばかりに意識がもっていかれちゃうから?

牡丹 塗り始めるときれいに塗ろう、ムラがないようにしようとか、それは、絵のために必要なことじゃない、それは良くない。できれば、描いているその1秒1秒を、絵にとって必要かどうか、それで正解かどうかを確認しながら描けたらいいなと思って、塗ることはなるべくしないようにしています。

——一見すると、なんかいい感じにさらさらっと描いた絵のように見えますが……

牡丹 実は、ものすごく描いてあるんです。

——それから、これは、絵具が垂れていますね。

GGA (Black) 2025(73 x 60.5 ㎝)oil, alkyd on canvas 作家撮影

牡丹 僕は“泣き”と呼んでいるんですが。西洋絵画の考え方で、ある瞬間を切りとったものが絵だという、ひとつの絵の役割があるんですけど、その瞬間というのがちょっと退屈に思えました。特に油絵具は乾くのに時間がかかり、絵と向き合う時間も長いので、瞬間だけではなくて、時間も作品に取り込めないかなと考えました。

ストロークにも、時間や動きが閉じ込めてられていますが、そのストロークの延長上で、こういった“泣き”の、ゆっくりと垂れていく時間自体も、作品の中に封じ込めることができるんじゃないかなと。短い時間でキュッと描いた線と、少し長い時間を垂れていった線の、振れ幅みたいなものがつくれるかなと思って、始めました。

——この“泣き”は、画面を倒して、絵具を垂らすのですか?

牡丹 最初にこの“泣き”を始めたときは、その垂れた形自体を、細筆で一本一本描いていました。

——はあ?細筆で描く?

牡丹 偶然にできたようなものをお見せするわけにはいかないと(笑)。ここに、こういうものが必要だから、私はこれを描きました、という見せたい時間の流れを描いたんです。なんとなく置いといたら勝手にこんな時間の流れができました、というものをお見せするのではなく、僕が見せたいと思う時間の流れを描いたんです。

——偶然じゃないんですね。

牡丹 最初のころは一生懸命描いていたんです。まず見えるか見えないかぐらいの薄さで形を描いて、その上に薄い色を何回も何回も重ねていって。でも、描いているうちに、そこまでこだわらなくてもよいかなと。というのは、細筆で描かなくても、絵具が垂れるのを自分で割と調節できるようになったからです。こういうふうに出したいなと思ったら、これぐらいの絵具の薄さで、これぐらいの量で、というのがわかるようになってきたので。それでも、今も3、4回ぐらい思った色になるまで、色を重ねています。

——自然に絵具が垂れたのかと思いましたけど……

牡丹 それが一番いいんです。

——自然に見えるのがよいと。でも、自然じゃなくて作為!絶妙な……

牡丹 こんなに僕しゃべっていますけど、作為が見えるのは、あんまり好きじゃないんです。あの……、白鳥が水の中で足をばたばたしているみたいな感じで。だから、見えない方がよいなあと。

オールオーヴァー、壁紙、ポジとネガ、双子ちゃん、鏡映し、色は光か

——絵画の問題点としては、ほかにどんなものがありますか?

牡丹 オールオーヴァーと呼ばれる、画面を覆い尽くすように描かれている絵画がありますが、そうなると画面にあるのはモチーフとバックグラウンドではなく、モチーフであり、それがバックグラウンドでもある、という状態です。では、主従関係をなくしていけば、オールオーヴァーが成立するようになるのか?それでもやはりモチーフが存在するのか?とか。

あと、壁紙。壁紙って、装飾ですよね、壁紙と絵画の違いっていうのはどこにあるの?とか。壁紙は同じパターンが増殖していくことで、その支持体自体を飲み込んで、イメージがどこまでも無限に続いていくことを連想させる。それが同じものが並んでいるように見えて、実は少し柄が違っていたりすると、理屈としては絵画になる、とか。

それから、ネガとポジとか。

——たとえば、さっきの絵を見ていたら、塗り残したところがあって、そこに何かいるように見えます。

牡丹 僕の絵は、描き残すことが多いんですけど……。支持体に色を載せるということで生まれるものが絵画、と仮定するならば、載せられてないものは絵画ではない。でもモチーフを描かないけれど、バックグラウンドだけを描くことでモチーフが浮かび上がってくるという状態は、絵画かどうか、ということで描いています。

これはここに双子ちゃんがいます。塗り残しているところに、人が二人います。だから景色のほうに意識が行くと、双子ちゃんがまったく認識に入ってこないんです。でも、双子ちゃんを意識していると、今度は、絵が描かれていない双子ちゃんばっかりが見えて、風景が見えなくなってしまう。そういう認識の幅をもたせている作品です。

——こちらは静物画ですか?

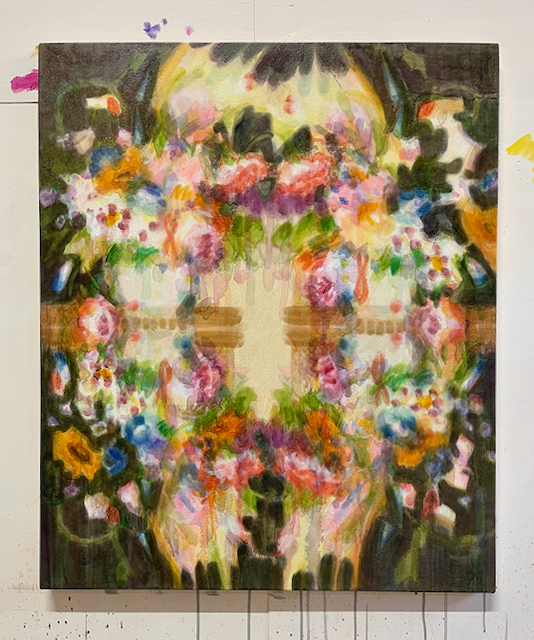

《GGA (dark brown)》2025 (45.5 x 38 cm, 2枚組)oil, alkyd on canvas 作家撮影

牡丹 鏡写しの世界を描いています。モチーフは17世紀のオランダ絵画で、花の静物画で、とてもリアルに花が描かれているんですが、四季の花が全部描かれているという、ありえない絵です。それを、合わせ鏡のように写すと、間に何か新しい存在が生まれるような気もしますし、写すことでその物事の本質みたいなことが出てくるかなと。単純に写しているように見えて、実はいろんなものがずれたりしています。展示するときは、一枚をひっくり返して展示しようかなと。人は一旦ルールを理解したと思うと、あまり楽しく見ることができなくなるので、もう1回反転したら、よく関係がわからなくなって、また面白くなります。

——この黒い絵は?

《Fruits house》2025(33.5 x 24.5 ㎝)oil on canvas 作家撮影

牡丹 科学の定説では、色彩というのは、そのもの固有にあるものではなくて、光が反射することで、その反射して目に残った光を色彩だと人間が思っているだけで、色というものはない、ということですが、色はあるんじゃないか、ということで始めた黒のシリーズです。

真っ暗でも色を感じることがあります。僕は物自体に色があって、その色自体に生命力みたいなものがあって、キャラクターがあるんじゃないかと考えました。それらが真っ暗な空間で、ほんのり自分の力を出しているんじゃないかと。

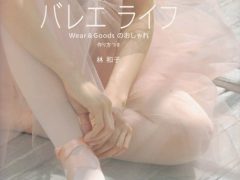

絵本の物語性と、絵の物語性

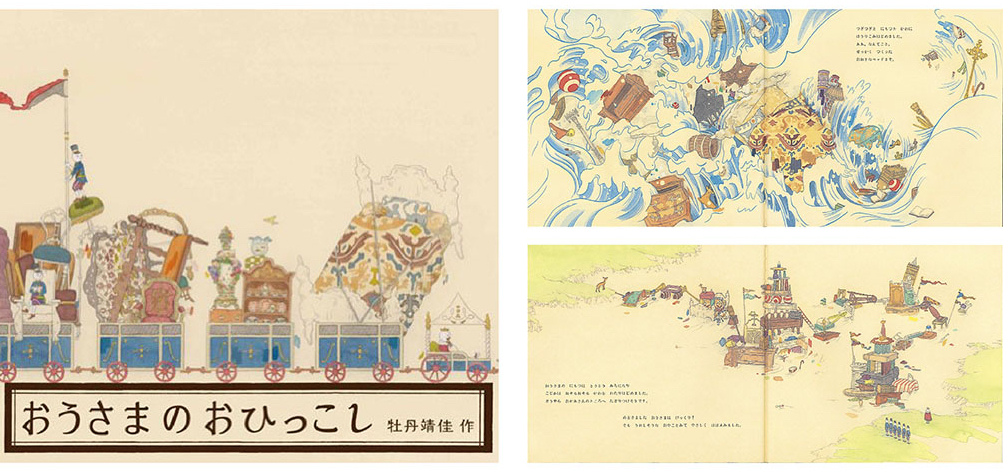

——牡丹さんの絵は、何を描くか、というよりも、どう描くかというのに力を注いでおられるようですが、絵本を描いていらっしゃいますね。『たまのりひめ』とか『おうさまのおひっこし』とか。そこには当然、物語があります。油絵には、あまり物語がなさそうですが、中には物語がありそうな絵もあります。

牡丹靖佳 作『おうさまのおひっこし』福音館書店刊(2012年)

牡丹 学生のときには、物語性をどうやったら排除できるか、をすごくがんばって考えていたんです。僕がやりたいのは、物語を伝えることじゃなくて、絵の仕組みのようなことだから、物語が出てくると、物語って強い力があるので、そっちに引っ張られすぎる。だから、なるべく出てこないようにしていたんです。

でも、絵本を描くお仕事をいただいて、絵本をつくり出したときに、物語は時間の流れを含んでいるものだから、がんばって排除するんじゃなくて、むしろ利用したらいいやん、と思うようになりました。

それまでは突き詰めて突き詰めて、狭いところに追い込んでいくような作品だったんですが、物語性を取り入れることで、外に広がっていったような気がします。

展覧会でも、一つの物語に近いものをまず呈示して、そこから派生して行くような広がりのある作品や展示をするようになりました。そうすると、見に来てくださる人も、物語があれば、そこを入口にして個人個人が好きな方に進んで見ていける、開かれた作品になるんじゃないかと。そう思い始めてから、むしろ前向きに物語的なものを絵に入れるようにしています。

——物語ではなくて、物語的なもの?

牡丹 始まりがあって終わりがあって、登場人物があるようなはっきりした物語ではなくて、僕の中に抽象的な物語の流れみたいなものがあって。割とそれに忠実に描いています。

どうやって描いていくのか?

——絵を描くときは、どうやって描いているんですか?やっぱりスケッチとかを描いてから?たとえば森の絵などは?

——絵を描くときは、どうやって描いているんですか?やっぱりスケッチとかを描いてから?たとえば森の絵などは?

牡丹 森の木々を描いていますが、べつに木々を描きたいわけじゃなくて、木々の間から見える向こうの世界が、こっちの世界とどういう関係を持っているかということがうまく出せたらいいなあというのが、絵を描き始めるきっかけです。

スケッチを描くことはしません。スケッチを描くと魂が抜かれる気がして(笑)。同じ色で広い面を塗るのと同じで、スケッチを写すことに気持ちが持っていかれるのは、すごく良くないことです。

——では、キャンバスにいきなり描いていくわけですか?

牡丹 まず、キャンバスの裏側から描きます。

——裏?

牡丹 普通に売られているキャンバスの表地といわれている方じゃなくて、裏地のコットン生地が見えている方を、絵を描く面にしています。

これには二つ理由があって。一つは、この白が怖い。チタニウムホワイトっていうんですけど、白がきつすぎて苦しくなってしまうんです。アメリカで描いているときは、全然怖くなかったんですけど、同じ白でも、アメリカで見る白と日本で見る白とは全然違って見えます。

——高校を卒業してすぐ、絵を学ぶためにアメリカに留学されていたんですよね。アメリカでは平気だったのに、日本では怖い、それは環境の違いでしょうか?

牡丹 おそらく。日本に帰って来た途端に白がもう痛々しく、トゲトゲ刺さってきてしまったので、なるべく白は使いたくないんです。表地に絵を描くと、どうしても絵の側面に、白が見えてしまう。キャンバスは平面とはいえ、木枠に生地が張ってあるので、物体です。側面の白が見えてしまうのが、たまらなく耐えられなくて。で、生地を裏返して描いています。さらに、裏返したときに白をあまり感じないように、裏に模様を入れることで、白を感じないようしています。

——裏側に、絵というか模様が描いてある……。

作家撮影

牡丹 でも、そちらが本来は表地といわれている面だから、表にも絵が描いてあるともいえます。横の面や裏側を見た人が、二次元と思っていたら三次元だったと感じられたら、それも面白いな、と。

——なかなかそこまで気づく人は少ないかもしれませんね。そしてキャンバスを張り直した次は、どうするのですか?

牡丹 下地のジェッソを塗っていきます。これを薄く塗るか分厚く塗るかによって、上に描いていく絵具のノリが変わってきます。薄いと絵具が染み込んでいくので、キャンバスの奥まで入っていきますが、ぶ厚く完全に塗り込んでしてしまうと、今度は絵具が手前になるので、下地を塗る段階で、上に描く絵のことを考えて、ここは薄く、ここは厚く、ここは塗らないなどと調整します。

——普通に、売られている表地に絵を描くときは、その調整の段階はありませんね。

牡丹 はい。裏地に描くことで自由度が広がるわけです。それが二つ目の理由です。キャンバスの絵を描く面を海抜ゼロとしたら、下地の厚みを調整することで、絵具をのせていくプラスの方向と、絵具が染み込むマイナスの方向の両方を使えるわけです。市販の表地に描いていたら、上に重ねていくプラスの方向しかありません。

——まったくの素の生地を張ったほうがさらに自由度が高いようにも思いますが。

コーティングしてない生成りの生地に描いていたことがあるんですが、自分でコーティングして描き始めると、収縮が激しすぎて、乾燥してキャンバスが撓んだことがあったので、今はもう市販のコーティングをした生地の裏側を使って描くようになりました。

——なるほど。で、その下地の色は?

牡丹 僕がニュートラルだと思う色に塗っています。何がニュートラルかと考えたとき、生成りとかベージュに近い色が一番ニュートラルじゃないかと。日にちがたって紙が焼けて、紙の存在がなくなっているぐらいの生成りとか、日に焼けていない自分の肌に近いベージュとか。色彩自体を感じさせない色をいろいろ試したら、生成りに落ち着きました。

描き残すことが多いので、そのキャンバスが真っ白だとしたら、それは白色なわけで、それは違う!白はニュートラルじゃない!白は白やし! むしろ白は結構強い色ですから。

——ではその生成りの色で下地の厚さを調整するということは、その時点では上にどんな絵を描くかは決まっているわけですね?

牡丹 完全に細部までが、決まっているわけではなく、だいたい間違ってないだろうっていうあたりまでは、下地で作っていきます。

絵によっては、ストロークを下地で描いてしまったりすることもあります。明るい色を載せたいと考えているところには、ベージュではなくて下地に白を塗ったりします。その明るい色の線を描く下地には、その色のストロークと同じように、白を下地にストロークで描いておきます。青色も、ベージュの黄みがあると少し緑にころびがちなので、どうしてもきれいな青色を出したいときは、下地としてストロークで白を描いておく。

大きく塗り残すところには、型紙を作って、ジェッソをかけないようにしています。

——そんなに計画して描いていたのですね。エッチングの作家さんが、いきなり線画で反転した絵を彫っていくのにも似た作業のようにも思えます。

牡丹 ニューヨークの学校のペインティングのクラスでは、技術的なことを全然教えてくれなくて、別のクラスで習ったエッチングがとても面白かったです。線を彫って、刷ったらネガとポジが反転するところとか、彫りすぎてネガに行きすぎるとポジに戻ってしまうところとか、薄いけど彫刻的な要素もあって。

大阪に生まれニューヨークで絵を学び、海外そして日本へ

——そもそも牡丹さんが油絵具で絵を描いたのは、いつからですか?

牡丹 お父さんの趣味が油絵だったので、クレヨンとか水彩絵具より先に油絵具で描いていました。何が描きたいわけでもなくて、絵具のぬめりとかが面白くて、画集などで絵を見ても、どうやったらこういう風に描けるのか、と思っていました。

——絵具の特性とか、絵描く技とか、やっぱり仕組みに興味があったんですね。牡丹さんは大阪生まれですね?

牡丹 家は、大阪の西天満にあって、北新地で料理屋を営んでいました。うちの隣がマサゴ画廊で、普通に隣のおばちゃんとして仲良しでした。近くには現代美術や古美術の画廊がありましたが、中に入っていったことはありません。古美術の店の前に、壊れた器の陶片が捨てられているのを拾って、その欠片を積んでお地蔵さんを作って遊んでいました。近所のビルの定礎のあたりが、子どもにとっては聖地みたいな場所で、そこに飾って拝んだりして。

——大学は、日本の芸術大学じゃなくて、ニューヨークの大学で学んでいますね。

牡丹 スクールオブビジュアルアーツです。ポップアートが割と強いところで、学校長がルイ=リキテンシュタインで、キースヘリングとかバスキアが出ています。わりとハードロック系の大学で、全員黒いブーツにピアスは必須みたいな感じでした。

日本の美術大学に行こうと思って、美大受験の予備校の夏期講習に行ったら、ひどく怒られるんです。課題によっては、これは水をたくさん使ったほうがいいと思って、僕はトイレで水浸しにして描いていたら、なんでお前は教室で描かないんだとか、水浸しにしたとか、怒られるわけです。怒られたうえに、作品も、ここはこうしたほうがいいとか、言われて。

僕のイメージはもっとこう自由でいいんじゃないの、と思ったんだけど、意外とちゃんとしないとダメだというのがたくさんあって。悩んでいたとき、画集を見ていると、日本の作家さんって、大学を出たあと海外に行かれる人が多いなと。それなら最初から行ったらいいんじゃないかと安易な考えで、ニューヨークに行くことに。

高校の担任の先生も、海外留学もあるで、とパンフレットを持ってきてくれたりしました。

——ニューヨークではどんな勉強を?

牡丹 授業は基本クリティークなんです。1990年ごろは、ペインティングよりコンセプチャルアートが主流で、「なんでこれを描こうと思ったんだ」とか、でも、なかなかそれを見つけられない。

でもあるとき気づいたんです。僕が描きたいのは、モチーフを描きたいんじゃなくて、システムとしてとらえた絵画自体をつくりたいんじゃないかと。自分の存在と社会の仕組みとか、絵も仕組みが好きだということに気づいたんです。

——それは今に通じていますね。日本に帰ってきたのは?

牡丹 2000年ごろです。最初は、絵は自分の分身だから、絵を売らないで済む方法はないかなと考えて、アーティストインレジデンスで海外に行って作品をつくるのがとてもよいと思いました。絵を描いて、お金も貰えて、海外にも行けて。なんていいプログラムなんだと。しばらくそういう活動をメインにしていました。

——それが、いつからアートコートギャラリーで作品を売ることに?

牡丹 2008年です。その数年前に、友人の作家アニアス・ワイルダーから、大阪にいい所があるから牡丹も行ってみたらと紹介されて、画廊主の八木光惠さんを訪ねて行ったことがありました。でも、作品を売りたくないって言ったら「何しに来たん?」と(笑)。ギャラリーとの付き合い方もわからなかったんです。

八木さんから、作品を自立させないといけないと言われて、それから、いろいろ考えて、作品が自分から自立して、作品が作品として歩いてくれるのは、一つの喜びだと思えるようになりました。

——成長した(笑)わけですね。長く、海外で学び、絵を描いてきて、日本に帰ってきて、日本の絵画を見るようになったからこそ、絵画の仕組みに違いがあり、「絵画とは何か」と考え始めたということでしょうか?

牡丹 そうですね。西洋的な考えには、その美術における最終到達点がイメージとしてあって、そこにどこまで近づけるか、人間が神に近づくかのようにがんばっているところがあると思います。それに対して、日本的な美、といってもいろいろな流れはありますが、僕としては、平安時代に貴族がつくり出したやんわりとした、移ろいゆく曖昧さというか、変わり続けることが美の本質という考え方が、すごくしっくり来るようになりました。

その両方を美術の問題点に当てはめることで、「絵画とは何か?」ということに、もしかしたら、たどり着けるんじゃないかな、というのが、今の制作のスタンスになっています。

——きょうはたくさんお話いただいて、ありがとうございました。

*

京都の古い町家をアトリエにして、絵を描いている牡丹さん。アトリエに行けば絵を描いているところが見られるかと思ったが、それは叶わなかった。

白鳥が足をばたつかせているところなどは、「お見せするわけにはいかない」と、きっと牡丹さんは言いそうである。

そして、私は、白鳥よりも鶴を思った。『鶴の恩返し』のように、「絵を描いている間は、決して部屋をのぞかないでくださいね」と、夜な夜な、絵を描いている牡丹さんを想像しながら、アトリエをあとにした。

人物撮影:すべて塚村真美

(2025年6月27日取材)

*牡丹靖佳さんの詳しいプロフィールはこちら(artcourtgallery)へ

*2025年秋、京都で、牡丹靖佳さんの絵画をみることができます。