「一反の江戸更紗」

東京に来てからというもの、花の季節が早い。四月の上旬につつじが満開になり、下旬には藤棚が見頃になった。GW明けには、紫陽花がちらほら咲き始めた。東京の暖かさがどうかしているのか、それとも地球がどうかしているのか。

あいかわらず神田川のことを考えている。

新宿区の昔の資料を読んでいたら、かぐや姫の「神田川」を作詞した喜多嶋忠氏の文章が載っていて、歌に唄われた小さな下宿は、JR高田馬場駅の東、高田馬場二丁目にあったことを知った。そこで試みにGoogle Mapで新宿区高田馬場二丁目を表示させてから、妙なことに気づいた。

町の境のところどころが、川筋とずれている。

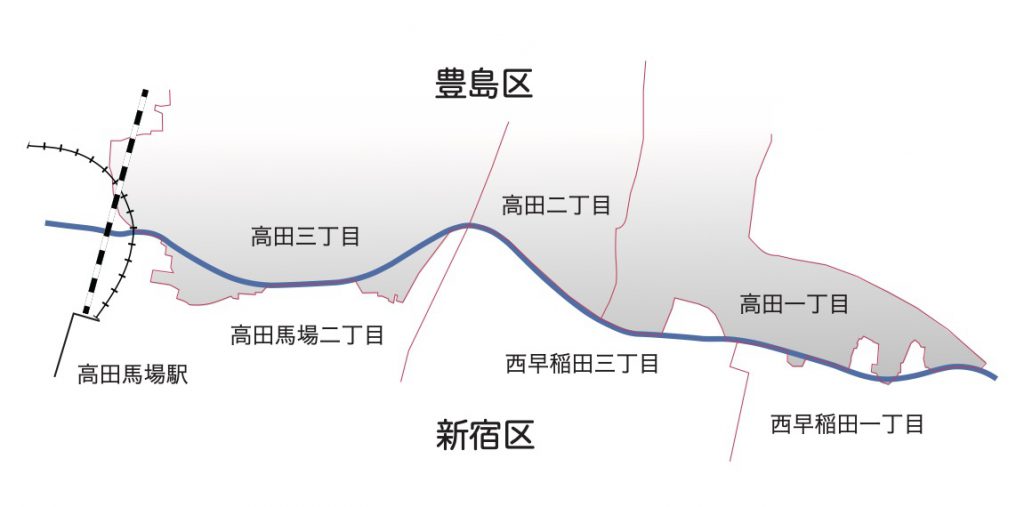

川は土地の重要な境界だ。「川向こう」ということばがあるように、たいていの町は川のこちら岸と向こう岸で分かたれる。神田川の場合、高田馬場駅の東では、左岸が豊島区、右岸が新宿区に区分けされている。しかしよく見ると、新宿区高田馬場二丁目は、ところどころ凹んでおり、本来向こう岸である豊島区高田三丁目が、その凹みに割り込んでいる。さらに下流でも似たことが起こっている。神田川の左岸は豊島区高田二丁目、一丁目なのだが、そこに対岸の新宿区がところどころ、岸の反対側からはみ出してきたかのように、割り込んでいる。

もしやと思って、明治期の地図と照らし合わせて気づいた。これらはすべて、神田川の蛇行の跡なのだ。

いまの神田川の流れからすると不規則にはみ出している町の境は、かつての神田川の蛇行する流路にぴたりと当てはまる。現在のはみ出した部分は、ひとまとまりの川沿いの町だったのだ。川は昭和初期に改修されて流路がまっすぐになったが、町の区分は昔のまま残っているのである。

【図】高田馬場駅東側の神田川流域。区や町の境目があちこちで川の反対側にはみ出している。

蛇行の跡は、すでに宅地が入り組んでいて、道としてたどるのは難しい。でも、土地の区割りを見ると、建物の向きが周囲とは異なる向きになっていたり、形が台形になっていて、かつての川の流れが名残っている。

*

「神田川」に唄われた高田馬場二丁目から、神田川に沿って歩いていくと、「東京染ものがたり博物館」というミニ博物館があった。

神田川(神田上水と江戸川)流域は、染色業が盛んな場所だ。かつて、染色を行うには、染め上がった生地を水洗いする場所が必要だった。明治期には浅草や神田がその中心だったが、大正期になると、染色業者は次第に清流を求めて、神田川や妙正寺川に移ってきて、やがてこの流域が全国有数の染の産地となった。現在の水洗いは、地下水を汲み上げて水を噴射して糊を落とす方式に変わったが、神田川と妙心寺川流域には、いまも染色業に関わる工房や会社が集まっている。

ミニ博物館のある「富田染工芸」も古くからある染色工房だ。中に入ると、ちょうど江戸更紗の生地に染料を摺り込む「型摺り」が行われているところだった。

一反、10メートル以上ある生地が、端から端まで一枚板の上に広げられている。職人が、複雑な紋様を彫り込んだ型紙を布に当て、刷毛でさっと色を摺っていく。何十色も重ねるのだから、色ずれしないように、型紙はぴたりと当てなければならない。素人考えでは、四隅をきっちり固定したほうがよさそうに思えるのだが、実際には型紙の一角を、柄のついた一本の針で固定するだけ。職人はその針を狙った点にとんと立ててから、左手で型の反対側の縁を押さえる。ぴたりと位置が決める。型紙は布にしっかりなじんで、浮くこともない。その上から、右腕でみるみる摺っていく。動きに全く無駄がない。

摺り終わると左側に型紙の幅だけ移動して、また針を立て、摺る。型紙はちょうど左端と右端でつながる形に彫られている。すでに摺られた部分を見ると、継ぎ目が全くわからない。こうして繰り返し摺っていくことで、目も眩むような長い一続きの紋様が出来上がる。これが、一反の端から端まで、型紙の数だけ繰り返される。わたしが見ているひと摺りは、一反で行われる摺りの何百分の一ほどの工程なのだ。

工房の外に出てから、不意に、この場所が「新宿」ミニ博物館であることの重要さに気づいた。ここは神田川の左岸だ。ということは、川向こうの新宿区の飛び地ではないか。パンフレットを見直す。「西早稲田三丁目」。やはりそうだ。工房がこの地に移ってきたのは、「大正三年」とある。神田川の改修は昭和初期、ということは、この工房ができた当時は、神田川はまだ蛇行しており、いまの玄関の側ではなく、工房の裏手を流れていたのではないだろうか。

工房の建物の境目をちょっと覗くと、川筋と直角ではなく、ぐっと斜めに入っている。ちょうどご主人らしき方が表におられたので、「すみません。つかぬことをうかがうのですが、もしや昔の神田川は、この裏の方を流れていたのでは…」と尋ねかけると、みなまで言い終わらぬうちに、「ああ」と合点されて「ちょっとこっちにいらっしゃい」と手招きをされた。何が起こるのだろうとついていくと、再び工房に入り、先ほどの型摺りの作業場を抜け、奥の水場の傍らを過ぎ、裏手の一角に出た。

「このいちょうの樹の向こうが神田川だったんですよ」

見ると、木造の建物の壁際に、太いいちょうが植わっており、注連縄が飾られている。「昔はね、この川沿いにいちょうの樹が並んでたんです。これはその最後の一本なんですよ」。わたしが何者かも名乗らぬうちに、こんなところまで連れてきて下さったのは、おそらく、「昔の神田川」が、この注連縄飾りのいちょうのように、大事な歴史だったからなのだろう。わたしはたまたま当てずっぽうにかつての川のことを尋ね、知らぬ間にその歴史の一端、川の一端を口にしていたらしい。

ようやく自己紹介をした。いただいた名刺を見ると、この富田染工芸の五代目、富田篤さんだった。

工房はさらに奥まで続いている。染めの終わった生地は、蒸された後、糊や余分な染料を落とすための水洗いをする。富田さんによれば、かつて、工房はこの裏側を流れていた神田川の側に開いており、そこで生地の水洗いが行われていたそうだ。おそらくその頃、川は、今のように護岸され深く掘り込まれたものではなく、工房から生地を携えて降りて行けるほど身近なものだっただろう。いちょうに注連縄が飾られているのは、単にそこがかつて川であったことを示すためだけでなく、この工房にとって、なくてはならない場所であったことを記念するためなのだ。

型摺りの作業場に戻ると、さきほどの江戸更紗の摺りはもう端まで進んでいた。かつて、染め上がった生地は、工房裏を蛇行する神田川の川面に広がり、繰り返す紋様を鮮やかに浮かび上がらせた。いま、板に広げられている長い一反の紋様は、まるでその川面を写し取ってきたようだ。

(5/12/21)