1955年7月25日—8月6日 兵庫県芦屋市 芦屋川沿い松林の公園

「真夏の太陽にいどむ 野外モダンアート実験展」

文・塚村真美

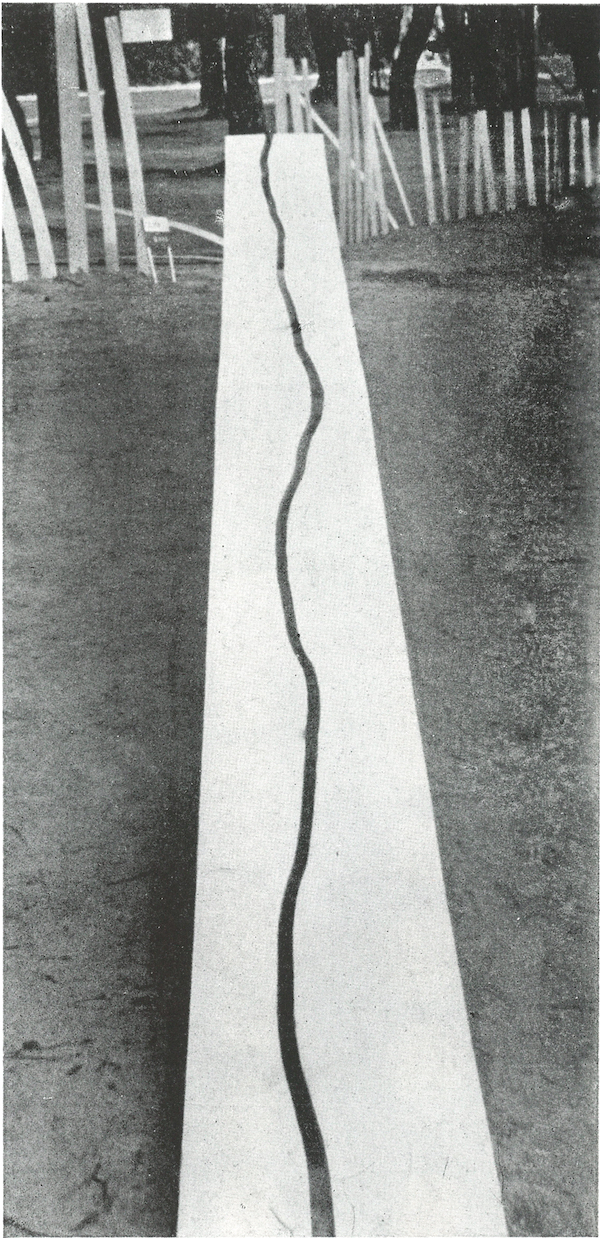

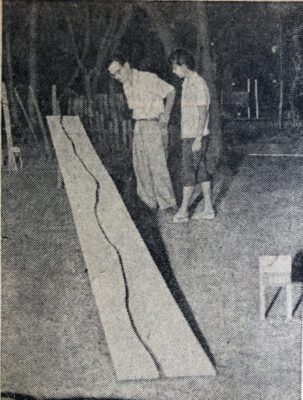

白い板に一筋の裂け目

さてと、と。アスファルトルーフィングに絵の具をぶちまけた村上三郎作品(前回の「GUTAI探偵」参照)を、ひとしきり眺めたあと、探偵はふと背後に殺気を感じて、振り向いた。

「あ、裂けている!」「え、めっちゃ斜め!」

そこにあったのは、稲妻が走ったように、あるいは地割れがしたように、ザックリと切れ目が入った立体作品だった。色は白。まぶしいくらいに冷たい白色だ。

厚さは3㎝、幅は40㎝足らず、長さは7mほどの白い板[i]の、ちょうど真ん中あたりが、上から下まで裂けている。その裂け目は傷口があいたようになっていて、その断面まで白い。

そして、斜めというのは三次元の縦軸にも二次元の横軸にも、斜めということ。板の手前が地面について、奥は腰くらいの高さまで上がっているのに加えて、置き方も斜めになっていて、通路に対し、縦一文字でも横一文字でもなく、時計の短針でいうと、1時半か2時ぐらいを指していて、進行方向に向かって上がっている。

白髪富士子『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p7(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載 撮影:近藤久夫

「ううむ。裂け目が空に向かって続いているのか。よし、近づいて見てみよう」

そう思ったとき、再び殺気が。……気のせい? ああ、これは杉板だな、ノコギリで切ってあるぞ。

「素材も技巧も見えないほうがいいんです」[ii]

え?殺気は気のせいじゃなかった。あなたは朝、白髪一雄さんの赤い丸太のところで、お子さんと一緒に見守っておられたかわいい若妻、富士子さん。超かわいいけれど、キリッと涼しい目。そうか、殺気はこの鋭い眼光だったのか。

「これは、この裂け目は稲妻?地割れ?それとも氷山の……」

「自然現象ではありません。自然現象に感動して、それを何かのかたちに表すことは、それが抽象という形態であっても、私はしたくない」[iii]

「す、すいません」

「あやまらなくていいんですよ、自分に言ってるんです。自分自身だけが相手です。自分だけは許せない……」

「あの、なにか納得できないことでも?」

「……いかに小さいことか。会場へ作品を持ち込んだとき、根底から私の頭はぐらつきました」

「この裂け目は、地にも天にも無限にずっとつながっています、よね?」

「そう。でも、作為が歴然としている。いかにも作ったものという感じがありありと見えている」

「あ、あの、富士子さんが野外展でやりたかったことって?」

「何もない天空に一筋、ごっそりと裂け目をつくりたい!……つくりたかった」

「ええーっ!とてつもないイメージ! まったく自然現象ではありえないありえない」

探偵は、ぷるぷると顔の前で手を左右に震わせた。このかわいらしい人の頭の中には莫大な観念がある!

『産経新聞 阪神版』1955年7月28日「モチーフを語る(3)」より転載

ちょっと引いてしまった探偵に向かい、いや自分自身に向かって、富士子さんは静かに語りだした。

「ここへ来るまでの私は、自己の観念を象徴したかったの。でもね」

「でも?」

「観念を象徴すること自体が間違いだった。そういう観念や、それを象徴することを捨てなければならない」

「それはつまり……」

「私がこう表したいと望んでいるものは、私が手を下さなくてもいいものだったのよ」

「え?」

「自分の手でつくり得ない象徴ほど、それに近づこうとつくればつくるほど、自分の望むものに近いことになる」

「なるほど。富士子さんが手を下してつくられたこの作品もそうなのですね? これ、ノコギリでぎこぎこ、全部ご自身でひかれたんですよね?」

「そう、少しずつね。誰にも手伝ってもらわずに [iv]。でもそんなの関係ないわ。無意味よ」

「無意味って……」

「自分の作品について、一切の価値づけは無意味ということ」

「頭の中にあった、観念の象徴とはならなかったから、ですか?」

「無限でもなければ莫大な力でもない。ここにはただ、これをつくった私という人間が見えているにすぎない」

「いま、作品を置いたばかりなのに……」

「置いたからわかったのよ。今までの私は、自分というものを土台にしていただけだったの、平気でね」

「観念も自分、象徴も自分」

「そう。象徴であろうとするとフォルムが出来る。それを追求してしぼりあげて突き詰めていっても、少しも壁から出られない」

「自分の壁?」

「そうね。だから……」

「だから?」

「私は変わらなければならない」

キラリッ。

涼しい眼を光らせたかと思うと、富士子さんは踵を返し、小走りで去った。そこに、白髪一雄作品の赤い丸太が立っていた。

赤い丸太が炎だとしたら、この白い裂け目は氷か。赤と白、炎と氷。真逆[v]だけれど、二人とも作品に向かう態度は同じ、突き詰めていく。マサカリで、ノコギリで。いや、道具など、無意味だ。そんなの関係ねえ!

白い宇宙に赤い球

あれ。お隣も白い作品。なになに?金山明《作品B》ってか。Bってことは、どこかにAもあるのかな?この辺にはないなあ。Aはまた後で探すとして、この《作品B》は、真っ白に広がる7m四方の正方形の真ん中に、直径20㎝ほどの赤い球が置かれている。

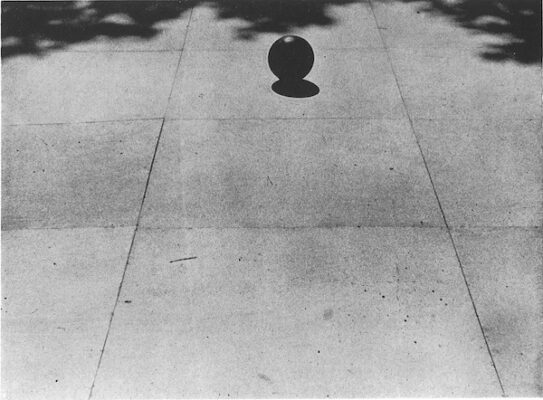

金山明『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p11(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

「これはすっきりと美しい作品ですね!」

「僕が考えて、美しいということになると、こうなる」

「こうなりますか。無駄なものがないというか……」

「合理的なものに徹底した末に生まれてきた作品す」[vi]

「なるほど。排除して排除して、作品が成立するギリギリを攻めているわけですね。だって、これ、赤いボールがないと、ただの白い四角。つまり白いキャンバスを置きました、ってだけの話になりますもんね」

「白いキャンバスだけでもよかった……」

「は?」

「キャンバスに一個の点、一本の線があるだけで、絵画空間が生まれてしまう。[vii]線と色面の構成をぎりぎりまで省略していったら、キャンバスの縦と横の比率だけが残る。[viii]それで作品ができた、と僕は思ったんやけど」

「僕が思えば、よいのでは?」

「そういうわけにはいきません。0会の場合は僕や白髪で話し合ってできるけど、親方がいるから、この人があかんと言うたらあかん[ix]」

「親方?ああ、吉原治良先生ですね」

「ひと月ほど前[x]、真っ白い絵を描いて吉原さんのところに持っていったら、こんなの絵やなくて白ばかりやないかと……[xi]」

「それもそうかも」

「吉原さんは、その前に描いた僕の作品について、モンドリアンは《ブロードウェイ・ブギウギ》を完成して死んだ、金山はその純粋抽象の次をしたとおっしゃった。それで、さらに突き詰めていったら[xii]」

「ただの白く塗ったキャンバスになった」

「ただの!とは失敬な」

「で、今回の立体作品においては、究極の一点として、ぎりぎり赤い球体を置いた、というわけですか。吉原先生もこれならOKと」

「そういうことです」

「赤いボールがあることで、なんというか緊張感が生まれていますね。絶妙なバランス」

「そうでしょう。この作品は、天体の神秘なバランスがとれた状態というか、そういう合理的なもの、宇宙の約束のギリギリのところを、まあ攻めているわけです。宇宙の約束のギリギリのものを感じてくれればいいんです[xiii]」

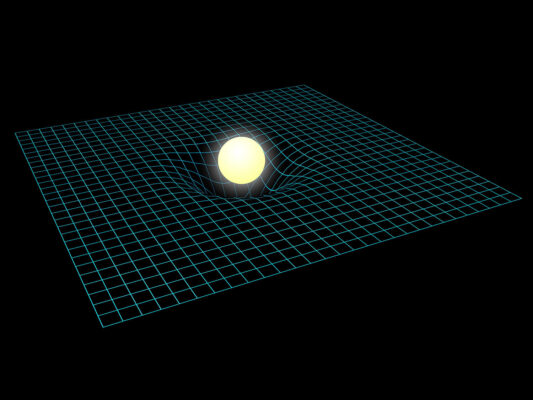

「天体のバランス!ってことは、あの赤いボールは星!太陽?あれ?ちょっと待って、なんか見たことあります。この作品のような図……アインシュタインの一般相対性理論の、えっと時空のゆがみ?」

探偵が思い出したのは、こういう図であった。

時空中に質量(=エネルギー)が存在すると,その周りの時空が歪められます。これが重力の正体です。©国立天文台

「太陽の質量が周囲の空間を湾曲させることを説明するために描いた絵のことかな?」

「そうですそうです。重力の話です。3次元の空間を2次元に落としてある図です。ジョージ・ガモフ[xiv]の全集、古本で見ました」

「古本?」

「あ、新刊です、新刊。ガモフといえば、ともきんす[xv]!面白いですよね」

「ともきんす?それを言うならトムキンス。『不思議の国のトムキンス』[xvi]」

「あ、そうでした。金山さんはガモフ全集お読みになったのですか?」

「じつに面白い!」

「物理学が好きなのですか?」

「天文学やね。高校時代は天文部に所属[xvii]してたから」

「へえ。それでこの赤い球もやっぱり宇宙に関係するんですね。なんだろうな、天体の神秘って?宇宙のギリギリの約束って?」

「考えてみたまえ、トムキンス君」

「みたまえ、って、ふふふ、ガモフ教授みたいに」

挿し絵:川口澄子

そういわれて探偵は、トムキンス氏よろしく考えてみることにした。

あれ、ひょっとして、これはビッグバン[xviii]が起こる前の宇宙?なのかな? ジョージ・ガモフといえば、ビッグバンの生みの親ともいわれている。でも、現時点(1955年)ではまだまだ「トンデモ説」のはず。うーむ、超高温の火の玉?……かなあ?あるいは赤色巨星?……それよりやっぱり、時空の歪みの図に似ている……。などと考えながら赤いボールを見ていると、金山さんの姿はなかった。

「あ、答えがわからないじゃないか?そして《作品A》はいずこ!」

探偵はキツネ[xix]につままれたみたいな心地がした。

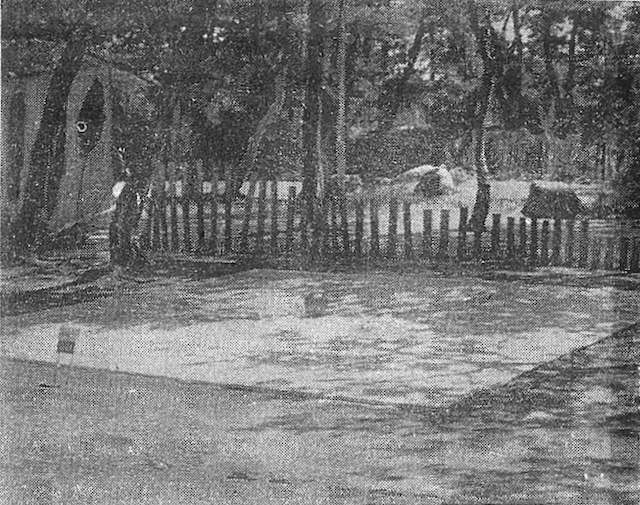

『THE MAINICHI』1955年8月2日,6面「MODERN ART OUTDOOR EXHIBITION」より転載

黒い鉄の帯と白い砂

白髪富士子作品と、金山明作品の後方には、薄い板が並んで立っていて、風が吹くとゆらゆら揺れている。二つの白い作品の背景のようにも見える。高いところでは150㎝くらい、低いところは50㎝くらいで、ところどころちょっと高い板もあるけれど、公園の奥に行くほどだんだん低くなっている。波が静まっていくような感じ。よく見ると、柵のように直線並んでいるわけではなくて、ゆるい正弦波を描くように並んでいる。板の色は黄色と桃色。

「堀井日栄[xx]さん、という人の作品か。いないのかな?日栄さん。お坊さんみたいな名前だなあ。作品の題は、変化?そう言われると、棒グラフのような折れ線グラフのようにも思えるなあ」

風で動くといえば、田中敦子さんのどぎついピンク色の布の作品。そして、山崎つる子さんのブリキの作品。それらに比べると、優しい作品だ。

堀井日栄『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p7(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

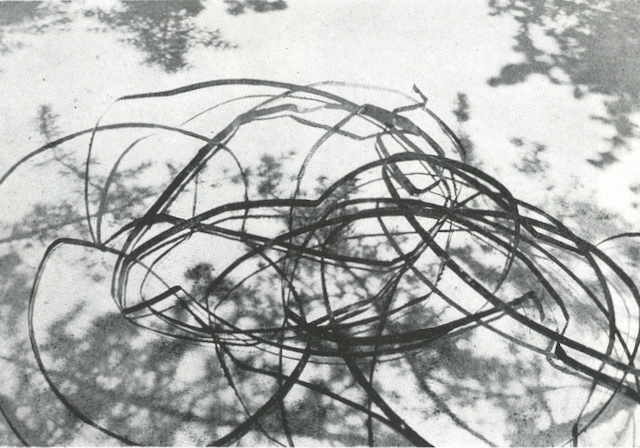

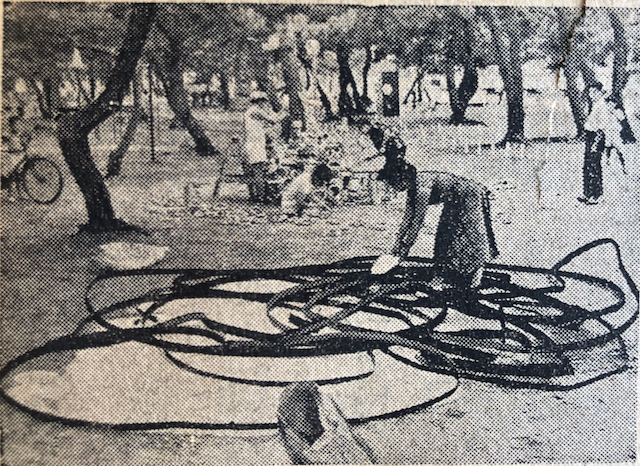

振り向くと、つる子さんのブリキの作品が不気味な音を立て、金山さんの宇宙空間的な作品に、絶妙な音響効果を与えている、ようにも思える。そして、そのブリキ作品に続いて、鉄の作品が置かれていた。鉄の細い帯がグルグルと、ただ投げやりに置かれたみたいだけれども、モダンな抽象画に見える。大きさは直径3〜5mというところ。

大野糸子『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p18(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載 撮影:元木茂

ワンピースの女性が、砂袋から、白い砂[xxi]をお皿ですくって、鉄の帯のすき間に、まいている。

「あー、鉄の黒が際立つように、地面を白くしているんですね。盆栽みたいですね?」

「盆栽?」

「盆石っていうか?枯山水みたいな?」

「そんな古くさい作品に見えて?」

「あ、それは白い砂のことを言ったまでです。とーってもモダンな作品です!そしてそのワンピースも」

「あら、ありがとう」

産経新聞7月25日「海水浴客ビックリ 芦屋の野外モダンアート展きょうフタ開け」運び込まれた大野糸子さんの作品より転載

「こんにちは。先生、作品できあがったんですね。お手伝いできずに申し訳ありません」

ちょっと若い女性がやってきた。

「先生?先生なんですか?」

「あら、大野糸子先生よ。芦屋市展[xxii]でも賞をおとりになっているのよ。私、先生にろうけつ染めを習っているの。芦屋市展にも出したのよ。大野派[xxiii]よ」

「大野派?ろうけつ染めに派閥があるんですか?」

「派閥じゃなくて、流派みたいなものね」

「よしなさい。そんなことはよその人がおっしゃっているだけよ」

「ごめんなさい、先生。先生が属してらっしゃるのは『具体美術協会』でしたね。ろうけつ染めの技法で、モダンアートを制作[xxiv]してらっしゃるなんて、唯一無二の存在だわ」

「へえ。普段は布といったやわらかいものを扱ってらっしゃるのに、今回は鉄なんですね」

「具体の皆さんと一緒に、西宮の鉄くず屋[xxv]さんに行って、分けていただいたのよ。これ、帯鉄っておっしゃってたわ。鋼材を梱包するのに使った薄い鉄のスクラップなんですって」

「はは〜ん。このカーブとか折れとかは、先生が曲げたり折ったりして作ったものではなくて、使われた跡なんですね。偶然できたもの。無作為」

「ええ。面白いなと思って」

「そういえば、染色も偶然の面白さがありますもんね。狙いどおりにならなくても、予想を超えた模様が表れたりして」

「ええ、そう」

「なるほどなあ。あ、先生、お忙しいのに手を止めてしまって、すいませんでした。ありがとうございました。お弟子さんも、どうも」

『THE MAINICHI』1955年8月2日,6面「MODERN ART OUTDOOR EXHIBITION」より転載

「先生、私も白砂をまくの、手伝いますわ」とお弟子さん。

「いいわよ、危ないから」と先生。

黒い鉄と白い砂のコントラストが、いい感じ。それにしてもブリキとか、帯鉄とか、危なっかしい展示だなあ、しかし。そうか、白砂は、結界の役割もしているのかもしれないな。神社とかの白砂のところって入っちゃだめ、って思うもんな。

白い画面にポロック?トニー谷?

あれ?あれはポロック?んなわけはないな?近づいてみよう。

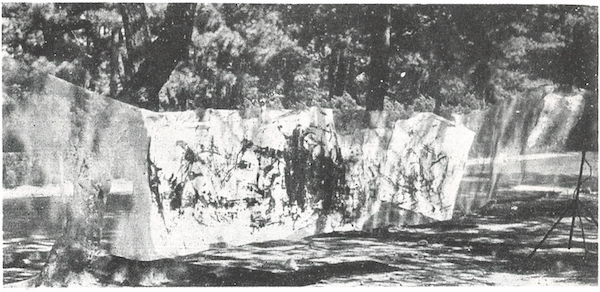

金山さんの赤い球の向こうに、横に長〜い抽象画が宙に浮いている。それが、ポロックの作品みたいに見えるけれど、宙に浮いているってどういうこと?

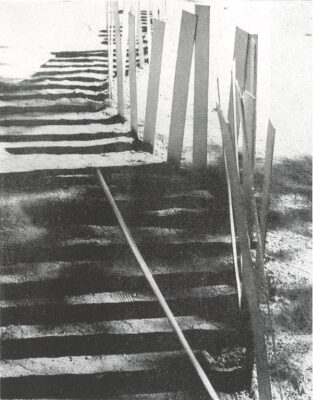

鷲見康夫「金網に紙をはりつけ描画せるもの」表面『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p10(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

あ〜あ、金網か。金網に紙が貼ってあって、その白い画面の上に抽象画が描かれている。絵画自体は縦1mで長さは5mほど。金網は長さが8〜10m。物干しスタンドみたいなものを2台立てて置いて、その間を渡すように吊ってある。

金網、透けていてきれいだな、網戸用かな?アルミかな?

鷲見康夫って書いてある。鷲見さんの作品?意外!きれい。

丸顔の人がやってきた、鷲見さんか。

「ジャークサイ、ああジャークサイ[xxvi]」

「ジャークサイって、なにが邪魔くさい?めんどくさいんですか?」

「ああ、そんなこと聞かれるのもジャークサイ」

「すいません。あのこれ、ポロックかと思いました」

「ポロック〜。んなアホな。俺の作品や」

「たしか1950年のポロックの作品。こんな感じでしたよ(Moma所蔵のジャクソン・ポロックNumber 7,1950へ)。1951年に大阪市立美術館で展示された作品[xxvii]です。吉原治良先生が朝日新聞に展覧会評を書いてらっしゃいました。う〜む、似ている……ように見える」

「あ、何を持ってらっしゃるのですか、それ?」

「ソロバンや」

「ソロバン!あ、この黒の平行線のストロークはソロバンで描いたのですか?」

「そうやで。紙の上に絵の具をまいといて、ソロバンをジャー」

「ソロバンをジャー!ええっ、それってもしかして、トニー谷!」

「ちがうちがう」

「いやいや、トニー谷でしょう。『アベック歌合戦』とか『さいざんす・マンボ』とか、大人気!」

「子どもが誘拐されたりな。せやけどよかったな、帰ってきて」

「誘拐事件!」

「あんた知らんの?4、5日前やで、坊やが8日ぶりに帰ってきたんや」

「やっぱり家庭の事情だったのでしょうか……」

「知らんわ、もう。ジャークサイなあ」

「ともかく、トニー谷がソロバンを楽器にしたように、ソロバンを絵筆とかナイフのようにして、ジャーって絵の具を伸ばしたわけですね。それはジャークサくないんですね」

「筆で描くよりずっと早いから、ジャークサイことはない。しかも、絵の具がちょっとあれば事足りる[xxviii]」

「それはよい描き方を発明されました」

「発明なんかしてない。ある時な」

「いつですか?」

「ジャークサイなあ。去年や。わら半紙を広げて墨汁やインキで絵を描いてたら、インクが壜からこぼれて流れてしもた。どうしよう、とふと横を見たらソロバンがある。そのソロバンでインクをかきまわしたというわけや[xxix]」

「へえ、たまたま」

「そうや。たまたま目についた、もともとは計算に使うソロバンの玉をころがし、そのこすったあとの線に面白さを感じて描いたのであって、よくよく考えて、その行為をしたわけではない[xxx]」

「なんにも考えてないということですね」

「考えるなんてジャークサイ。で、それを嶋本さんに見せたら、えらいほめてくれて、油絵で描けというので、描いたら、これはすごい、芦屋市展に出品してみたら、というので、出品したら、入選したんや[xxxi]」

「そして、今回の出品と。のってますね」

「人間、調子にのるほうがパワーが出てよいかもしれない[xxxii]」

「なるほど。金網を使ったのはなぜ?」

「たまたま目についたから」

「これも、たまたま?」

「そう。たまたま目についた、金網を張ったフェンスに作品を貼り付けるのを思いついた[xxxiii]」

「ところで、この作品の意図とかコンセプトは?」

「そやから、そんなジャークサイものはない。絵を描くのが面白い。マージャンやパチンコよりよっぽど面白い[xxxiv]。野外展に出品したのは、ただ、自分の絵画のようなもんを並べてみたい、その一心だけや[xxxv]」

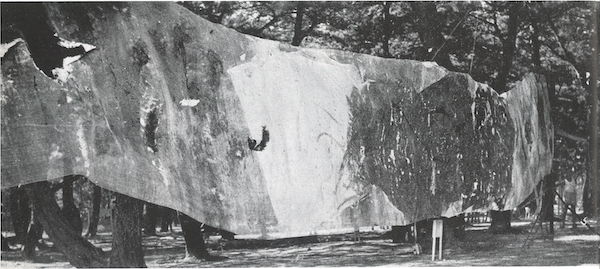

大野糸子さんとはまた違う意味で、無作為なのか、とか思いながら、絵の裏側にまわってみた。

鷲見康夫「金網に紙をはりつけ描画せるもの」裏面『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p10(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

「うわっ、何ですか。これ?」

「これは裏や」

「表はポロックばりの抽象画なのに。なんというか、言葉を飾らないで有り体に言えば、……きたない」

「裏にまで、絵を描くなんてジャークサイ」

「嶋本さんは、裏にも描いてらっしゃいましたよ」

「さっすが嶋本さんやなあ。嶋本さんも先生もこっちの裏の方がよいと言わはる[xxxvi]。あんたどう思う?」

「たしかに、こっちの方がGUTAIっぽいです。パワフル!」

「これなあ、裏がないと、金網に紙を貼られへんねん。金網の裏に紙を置いといて、洗濯ノリで表の紙を貼っていくわけ。紙が乾くのに時間がかかるから、家の前の庭で金網に紙を貼って持ってきたんやけど、貼ってはくるっと巻いて、貼っては巻いてして、玄関に置いといたら、またその辺にあった紙切れがくっついたりした[xxxvii]」

「……無作為にもほどが……。ここは手で描いたように見えますが」

「ああ、これ。手が汚れたから、なすって拭いた。雑巾を取りに行くのも[xxxviii]」

「ジャークサイ、……ですよね」

探偵はいささかあきれながら、金網を通ってくる風に吹かれていた。きれい好きの金山さんがこの裏側を見たら、ひっくり返るのでは? でも、大丈夫。金山さんの作品からは表側しか見えない。

だいたいこれで、入口から左方向、つまり東側の遊歩道を歩いてきて、中央までやってきたわけか。公募展とうたいながら、ここまではさながらGUTAIのプロムナードだな。しかもポジションは新入りの0会メンバーが前衛で、後衛が以前からのGUTAIメンバーか。そして、中央に見えるのが、リーダー吉原治良の作品だ。さ、行ってみるとするか。

(8/24/2025)

*次回、「会場の中央へ(仮題)」に続く

*これまでの「GUTAI探偵」はこちらから

[i] 白髪富士子の提出した野外展作品見取図(大阪中之島美術館所蔵)には「厚さ一寸、巾一尺二寸の杉板の中程を不規則に挽き、一寸五分の隙間を並行にもたせて、一方を地面に埋め、一方は二尺九寸の高さを保たせ斜に立て前後四本の足に打ちつける 板の表面及び割目には白ペンキを塗る」とあり、図の説明には長さが「二十四尺」と記されている。その通りだと「厚さ3㎝、幅36㎝、長さ727㎝」となる。産経新聞には四間の杉板とあるので、こちらも727㎝。『具体3』には10 m×0.08mとあるが、本人の見取図と、確認した写真のサイズ感に合わせて「厚さは3㎝、幅は40㎝足らず、長さは7m」と表記した。2025年現在、杉板荒材の規格サイズとして3㎝厚×36㎝幅×4m長の板は販売されている。

1985年の山村コレクションによる再制作では2㎝厚×55.5㎝幅×393㎝長(兵庫県立美術館所蔵)、1992年の再制作では80㎝幅×1000㎝長(芦屋市立美術博物館所蔵)※厚さの表記はないが、筆者による目測では約2㎝。

ちなみに、白髪家は呉服屋だったことから、富士子は普段は鯨尺を使用していたと思われる。杉板の一尺二寸は曲尺寸法であり、それは鯨尺ではほぼ一尺(約38㎝)にあたり、ちょうど着物の反物の幅。

[ii] 『産経新聞 阪神版』1955年7月28日「モチーフを語る(3) 受けた感動…そのままに」より。

[iii] 以降の発言は、白髪富士子「野外展前後の私」『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行を参考にした。

[iv] 白髪一雄オーラル・ヒストリー第2回, 加藤瑞穂氏と池上裕子氏によるインタビュー(書き起こし:池上裕子), 2007年9月6日, 日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ https://oralarthistory.org/archives/interviews/shiraga_kazuo_02/を参照。白髪一雄の父が「手伝う」と言ったら富士子が嫌がったことや、「これは手伝ったらあかんねん。なんぼ時間かかってもこれ全部切り通さなあかんねん」と言ったという発言がある。

[v] 上記オーラル・ヒストリーより。「僕と反対の性質やと思う」「僕が陽やったらむこうは陰」という発言がある。

[vi] 『毎日新聞』夕刊1955年7月28日「〝芦屋族のカーニバル〟『モダン・アート野外展』拝見 自由奔放に」の金山明氏の作品「天体の神秘さ表現」を参考にした。「〝天体の神秘なバランスのとれた状態……そういう合理的なものに徹底した末に生れてきたものだ。宇宙の約束のギリギリのものを作品から感じてくれればよい〟と作者はいう」。同記事内に「赤いエナメルを塗ったゴムマリ」とあるが、金山本人の見取り図には「赤い玉」とあり、『THE MAINICHI』1955年8月2日,6面「MODERN ART OUTDOOR EXHIBITION」には「a small red rubber ball」とあり、数枚の写真に写ったボールの反射から、色を塗ったように見えなかったので、赤いボールとした。(1946年よりおもちゃのボールの製造を始めた大阪市内の会社もある)

[vii] 金山作品の、絵画空間とその周囲の現実空間との関係について、現実空間との関係の上に成立する空間表現などについては、加藤瑞穂『田中敦子と具体美術協会』2023年1月11日発行pp.145-150を参考にした。

[viii]白髪一雄「連載第一回 冒険の記録 エピソードでつづる具体グループの12年」『美術手帖』第285号, 1967年7月1日発行, pp.136-145(p.141)を参照。

[ix] 「金山明 田中敦子氏インタビュー」山村徳太郎氏と尾崎信一郎氏(現鳥取県立美術館館長)による(1985年9月9日)『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』1993年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行pp.400-401を参照。

[x] 『上前日記 1947-2010 上前智祐と具体』中塚宏行 編, 一般財団法人上前智祐記念財団発行を参照。1955年6月29日の日記(p.56)「金山氏はキャンバスに真っ白の洋紙を張って作品として出す」とあるのが、上記インタビュー内で金山が「僕が真白い絵を描いて吉原さんのところに持って行くと」という絵のことと思われる。

[xi] 上記ix「金山明 田中敦子氏インタビュー」より

[xii] 上記同より

[xiii] 上記vi『毎日新聞』夕刊1955年7月28日「〝芦屋族のカーニバル〟」より。

[xiv]『ガモフ全集』(ジョージ・ガモフ著 伏見康治ほか訳)は1950年白揚社より発行され、1954年までに1〜9巻が刊行されている。ジョージ・ガモフ著 崎川範行訳『ガモフ全集』第6,白揚社,1953. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2460278 参照 ※国立国会図書館の登録利用者(本登録)は、個人送信で閲覧可能。https://dl.ndl.go.jp/pid/2460278/1/81こちらのリンク先のp.146ページの第41図が、この《作品B》ととてもよく似ていると筆者には思われる。

[xv] 探偵が「ともきんす」と言ったのは、高野文子『ドミトリーともきんす』(中央公論新社, 2014年発行)と間違えたから。同著の第10話「ようこそ、ガモフさん」に、ジョージ・ガモフと『トムキンスの冒険』が登場する。

[xvi] ジョージ・ガモフ「不思議の国のトムキンス」は1940年原書刊行、日本では1950年に白揚社から『不思議の國のトムキンス』と、『ガモフ全集 第1巻「不思議の国のトムキンス」』(いずれも伏見康治訳)が刊行された。

[xvii] 加藤瑞穂氏の調査によると、大阪商業高校時代の天文部の親友グループとの交流記録ノートに、「Jupiterを機関誌とする親星会に始った星の集ひの我々」という記述があり、知り合ったのは1939年11月、3年生のとき、という。(『田中敦子と具体美術協会』 加藤瑞穂, 2023年1月11日発行p.121、p.151を参照)

[xviii]《作品B》がビッグバンを表現したものという探偵の推理はいささか怪しい。ガモフがビッグバン理論を提唱したのは1948年だが、ビッグバン宇宙論が天文学(宇宙物理学)の研究者の間で確立されたのは1964-65年で、10年後の話。1952年に日本で刊行された『ガモフ全集7』「宇宙の創造」(伏見康治訳)には、「膨張宇宙の初期の段階では温度がむやみに高く、その変化はめちゃくちゃに速いものである」(p.90)ほか、わかりやすい言葉で書かれてはいるが、内容は難解で、ビッグバンという言葉も見当たらなかった。金山が1955年に、宇宙の起源のシンボルとして、赤いボールでかくもシンプルに表現したとすれば、かなり高度で進歩的な作品といえるが、果たして?

1999-2000年の金山の作品に《ガモフ礼讃“ビッグバン”》(参考=フォトレポート2|2010年9月27日|釜山ビエンナーレ2010 part3 https://www.art-it.asia/u/admin_expht/uhit9krqwos4vyard713/)があり、ガモフのポートレイト(拡大コピー)と、ガモフの直筆サイン入りの見返しがある本が貼ってあるらしい(筆者は未見)。加藤瑞穂『田中敦子と具体美術協会』2023年p.210〜211によると、1959年10月にガモフ氏が来日して講演した際、大阪会場(大阪市ガス・ビル・ホール)で『ガモフ全集』のいずれかの巻にサインをもらった可能性はあるとしている。

本文中、ガモフの本についての探偵との会話は、若い時分から天文に興味があった金山のことだから、当時ガモフの本を読んでいたのだろうと想像して書いた。

[xix] GUTAIの会員は、野外展、具体展など活動を共にするうち、やがて互いにあだ名をつけることがあったようだ。「嶋本の場合はね、(略)まちょっとだましよるからね、「たぬき」(会場:笑)というあだ名がある」と村上三郎が発言している(「具体的な話 村上三郎vs.白髪一雄」1993年1月24日芦屋市立美術博物館講義室(聞き手:筆者)『具体Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』1994年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行p.206より)。この「たぬき」に対し、金山氏は「きつね」だと、筆者は複数のGUTAIメンバーから雑談の中で聞いている。

[xx] 堀井日栄の名前は、具体誌には1955年の野外モダンアート実験展の『具体3』にのみ掲載されていて、その後の活動に参加した記録がないようだ。お坊さんのような名前というのは、筆者の私見。また、ここに掲載した写真(『具体3』より転載)は、具体美術資料委員会旧蔵資料『具体美術協会アルバム』(大阪中之島美術館収蔵資料)に貼られたコンタクトプリントから、写真家・村野康(『具体3』表紙撮影、1956年野外具体美術展、第2回具体美術展に出品)の撮影と思われる。

[xxi] 白い砂は、英文毎日(『THE MAINICHI』1955年8月2日,6面「MODERN ART OUTDOOR EXHIBITION」)にはwhite quartz sandとあり、直訳すると石英砂のことだが、それだと高価になるため、「寒水石」とか「寒水砂」とかいう造園用の白い砂利と思われる。

[xxii]第7回芦屋市展(1954年6月)で「教育委員会賞」を受賞。

[xxiii] 毎日新聞(阪神版)1955年6月9日「芦屋市展の変わり種を拾う」で、第8回芦屋市展を取り上げているが、ろうけつ染めの受賞者名に(大野派)などと記載がある。大野氏ほか3名の活躍するろうけつ染め作家の名前が載っている。

[xxiv] 『具体2』p13,1955年10月10日, 具体美術協会発行に作品が掲載されている。

[xxv] 『上前日記 1947-2010 上前智祐と具体』中塚宏行 編, 一般財団法人上前智祐記念財団発行を参照。1955年7月9日の日記(p.56)に「吉原先生宅に行く。先生たちは西宮のくず鉄屋に行っている言うことなのでそこにいく、みんなに会える。そこのくず鉄で野外展の作品を作ろうと言うのである」とあることから、おそらくみんなと一緒に行ったと想像される。

『THE MAINICHI』(1955年8月2日,6面「MODERN ART OUTDOOR EXHIBITION」)にはold iron stripsとあったので、スクラップの鉄帯と思われた。

[xxvi] 白髪一雄「連載第二回 冒険の記録 エピソードでつづる具体グループの12年」『美術手帖』第286号, 1967年8月1日発行, pp.138-145のうち「ジャークサイズム」(p.141-142)を参照。「彼はいつも口ぐせのようにジャークサイを連発していたが、これはなにをするのもじゃまくさい、ものぐさな彼の性格を端的にあらわしていた」とある。

[xxvii] 1951年4月8日〜5月6日に大阪市立美術館で開かれた「アメリカ・フランス現代絵画展」に出品されていたポロックの作品Number 7, 1950 (1950)によく似ているように筆者には見える、あくまで筆者個人の見解である。(https://www.moma.org/collection/works/80310)

この作品を当時、吉原治良が見ていたことについては、大島徹也氏(多摩美術大学教授・多摩美術大学美術館長)が、講演「『具体』とアメリカ抽象表現主義」2025年7月6日, 芦屋市立美術博物館でも言及。1951年4月17日の朝日新聞夕刊に吉原が書いた展覧会評があり、特に共感を覚えた作家の一人として、ポロックの名前も挙げている、と。

[xxviii]上記白髪一雄「連載第二回 冒険の記録 エピソードでつづる具体グループの12年」『美術手帖』を参考にした。「エナメルやラッカーをたらしておいてその上を算盤でこすることや(略)横に並んだいく本もの線をつくり出したりしていた。そして、これに使用するエナメルや絵具が、ほんのちょっぴりあったらこと足りることを自慢にしていた。」

[xxix] 鷲見康夫『やけくそ・ふまじめ・ちゃらんぽらん』2000.12,文芸社発行より。1954年4月、3年間の入院生活を終えて元の中学校へ復職した鷲見は、職員室で嶋本昭三の隣の席になった。嶋本の絵の写真を見て「これなら誰でも描ける」とさけんだ鷲見に、嶋本は「絵なぞは誰にでも描ける」といい、「へえ、それなら僕も描こうか」というと「うん描け描け」ということで、鷲見は半信半疑で絵を描き始めたようだ。

「テスト問題や教材としたわら半紙で、生徒に配布したのこりが捨ててあるのを拾って帰り、その裏を利用して毎日百枚ほど描いていた。ところがある日のこと、わら半紙の上に、インクがびんからこぼれるように流れてしまった。さて、どうしようかとふっと横を見ると、そろばんがおいてあった。そのそろばんで、流れたインクをかきまわしたのである。」(p.71)とある。

[xxx]上記『やけくそ・ふまじめ・ちゃらんぽらん』p.90より。

[xxxi] 第7回芦屋市展(1954年6月)で「さくら賞」を受賞。

[xxxii] 上記『やけくそ・ふまじめ・ちゃらんぽらん』p.73より。

[xxxiii] 上記p.129 より。

[xxxiv] 上記p.79より。

[xxxv] 上記p.123より。「真夏の太陽にいどむ野外展という展覧会に五×一メートルの細長い作品を出品した。その時の制作もわけもなく、ただ自分の絵画のようなものをならべてみたいという一心から、金網にぼろ布や紙を貼って描いた作品をつくったのである。」

『具体3』には、10m×1.50mとある。紙面が5mで、金網が10mだったか。見取り図では8m。

[xxxvi] 実際に言ったかどうかは不明。ただ『具体3』では、裏面が大きく取り上げられ、表面はサブカットとして添えられている程度。

[xxxvii] 上記『やけくそ・ふまじめ・ちゃらんぽらん』p.123より「その頃は防虫網といっても金網しかなく、その上今のようにボンドという接着力のあるものがなく※、洗濯のりで接着するという作業となった。そのような作業は、私のような不器用な者にとっては既成概念によるきれいな仕上がりなど望めるはずもなく」とある。(※木工用ボンドは1953年に発売されていたが、家庭用は1957年に発売)

制作方法については同上p.127に1993年に第45回ヴェネチア・ビエンナーレのために再現制作をした記述を参考にした。1955年の野外展で同じように制作したかどうかは不明だが、洗濯のりが乾くのに時間がかかると思われ、金網に紙を貼ったものを会場に持ち込んだと考えた。『具体誌3』に掲載された写真(表)のトリミング違いの写真(『「具体」—ニッポンの前衛 18年の軌跡』2012年, 国立新美術館発行)に、塗料缶が写っていたことから、表の絵は現地で制作されたと想像した。

[xxxviii]『具体6』第2回具体美術展特集1957年4月1日「俺は天下のすぼらであつてよい」より、「最後に私は手についたもの足についたものを或いは下駄についたものをCanvasになすりつける。私には手をふくための雑巾を用意するのはもどかしくジャマクサイのだ」より。本文中で鷲見の一人称を「俺」としたのはこのエッセイタイトルによる。