挿し絵:北林研二

河原と家

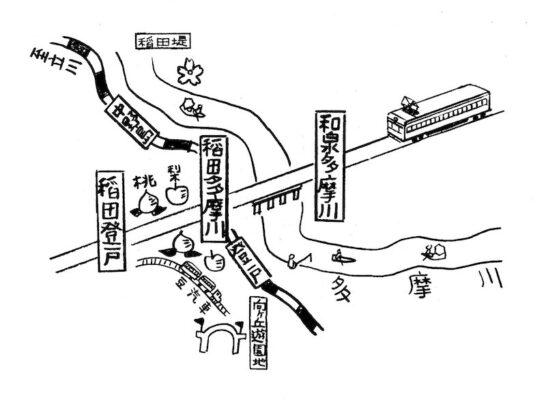

新宿から小田急線に乗って、和泉多摩川駅で降りる。南に向かって住宅地をしばらく歩くと、多摩川の土手にぶつかる。小さな階段をのぼって土手の上に出ると、思いがけなく見晴らしがよい。何と言っても空が広い。都心にはない広さだ。小津安二郎の『お早よう』を思い出す。あの、子供たちが屁をひり合っていた土手も、やはり多摩川だった。あれはもっと下流、川崎のあたりだっけ。

土手を下りて広々とした河原の中を歩くうちに、不思議と気分はリラックスしてくる。リラックスしてふと、この河原の時間を生み出しているもう一つのことに気づく。橋を渡る列車だ。

神奈川県側の橋のすぐそばには登戸駅がある。東京側から来た小田急線の下り列車は、橋の手前あたりからすでに駅に向かって減速を開始しており、橋を渡りながら、さらに速度を緩めていく。一方、上りの電車はまだ駅を出発したばかりで、これから和泉多摩川方面に向けて徐々に速度を上げていこうというところ。減速と加速、二つの変化が、ゆるやかにすれ違う。そのさまを、踏切のような狭さや近さによって切り取るのではなく、多摩川の河原で広さと遠さによって眺めるとき、街中とはまるで違う尺度の時間と空間が生まれる。リラックスがやってくる。

連続テレビ小説『虎に翼』を毎朝楽しみに観ているのだけれど、このドラマと1977年の『岸辺のアルバム』との間には、興味深い共通点がある。どちらも冒頭で、多摩川を渡る小田急線が映し出されるのだ。

タイトルバックで多摩川の空撮が映し出される『岸辺のアルバム』はともかく、『虎に翼』にそんなものが写っていたっけ、と思われるかもしれない。それでも、第一回をうっすら覚えている視聴者なら、もんぺ姿の寅子(伊藤沙莉)が日本国憲法の掲載された新聞記事を読んでいた場所が、どこかの河原であったことは、なんとなく記憶に残っているのではないだろうか。その寅子の姿が映る直前、ドラマが始まってわずか2ショットめで、遠い警笛が鳴り、鉄橋を電車が渡る。その電車が、じつは戦後すぐの多摩川を渡る小田急線なのである。

『虎に翼』の冒頭で映し出される列車と、その走行音の遠さは、河原の広々とした空間を観ているわたしたちに伝える。もちろん、ただ広さを映し出すために多摩川と小田急線を冒頭に配したのではないだろう。水面にたった一つ浮かんだ小さな笹舟のゆくえを映すショット、河原にぽつんと建てられた掘っ立て小屋、何より家の中ではなく河原で、しわのついた新聞を一人で読んでいる寅子の姿。遠い列車の走行音と対比されるそれらの光景は、戦後まもない昭和21年の日本の虚ろさと貧しさ、そして主人公の孤独な境涯を観る者に想像させる。

想像の範囲はまだ、限られたものだ。寅子がなぜ多摩川べりに居るのか、この場面にいたるまでにどのような経験をしてきたのか、まだドラマをひと月半しか観ていないわたしにはわからない。最近、寅子の父親が新しく始めた工場が「登戸火工」であることに気づいた。もしかしたらそのことが、寅子が座り込んでいた登戸と関係するのだろうか。 『岸辺のアルバム』第一回は、多摩川を俯瞰する空撮の景色をタイトルバックで映したあと、ラジコン飛行機の鈍い音で始まる。飛行機はやがてコントロールを失い、田島家の二階、息子の繁(国広富之)がまどろんでいる部屋のガラス窓に激突する。

『岸辺のアルバム』第一回は、多摩川を俯瞰する空撮の景色をタイトルバックで映したあと、ラジコン飛行機の鈍い音で始まる。飛行機はやがてコントロールを失い、田島家の二階、息子の繁(国広富之)がまどろんでいる部屋のガラス窓に激突する。

この小さな事件は、河原の時間と家の時間を、鮮やかに対比させる。

「申し訳ありませーーーん」「すみませーーん」。河原から家に近づいてくる声は、遠くに呼びかけるにふさわしい大きさと長さを伴っているものの、川辺の広さに吸われて、やけにすかすかして間延びした響きになっている(脚本にも「どこかのんびりした声で」とある)。飛行機の主たちの足取りは、少し急いではいるものの、けして全速力というわけではなく、その身体には、罪の意識よりも土手の勾配をのぼることの面倒さの方がにじみ出ている。二人は明らかに、多摩川と小田急線がもたらすゆるやかな時間を身にまとったまま、形ばかりの謝罪をしにきている。遠く対岸の景色の中に、彼らの弛緩した気分を象徴するかのように、かつての向ヶ丘遊園の観覧車が映り込んでいる。

土手を降りてすぐのところに田島家が建っている。田島家は、河原とは対照的にあわただしい。夫の謙作(杉浦茂樹)はちょうど四泊五日の出張に行くところで、やってきた飛行機の主たちを「不注意じゃないか!」と叱り飛ばすと、「私は仕事で時間がないが家内が相手をする」と、妻の則子(八千草薫)に後を押しつけてさっさと出かけてしまう。娘の律子(中田喜子)もまた、ガラスの割れた物音にも階下でのやりとりにも関心を示さず、外出してしまう。

残った則子は、夫の怒りを引き継いで、男たちに割れたガラスを掃除させてはみたものの、どこか世慣れていない。夫が「損害の実費プラス二割ぐらいとってやればいい」と言い残したのを勘違いして、ガラス屋の代金のたった二割だけ請求して「二割だって安いんじゃありません。精神的なショックを考えたって」ときつい口調で言う。その怒り方に辟易としたように男の一人が言う。「随分ギスギスしてるんですね」。

「ギスギス」とは、則子の怒り方と請求額が釣り合っていないのを見透かしたことばだろうか。いや、たぶんそれだけではない。男たちがさっきまで過ごしていた多摩川の河原の時間と、そのすぐそばにあるこの家の時間とが、あまりに釣り合っていないのだ。

男たちが帰ったあと、台所で麦茶を注ぎながら高校生の息子の繁(国広富之)と話していた則子は、「怒り方が大人じゃないのよ。ムキになって怒っちゃうのよ」と、さっきの自身の対応を自己嫌悪する。

則子「何故だと思う? いろんな人とつき合ってないからなのよ。だから人になれてないのよ」

繁「(注ぎながら)なにいってるのさ(と笑う)」

則子「だってそうなんだもの。お母さんなんかいつも家にばっかりいて、ろくに人と口をきかないから、こういう時に、カーッとなって、キーッて、ゆとりがなくなって」

(『山田太一作品集-2 岸辺のアルバム』大和書房)

家のすぐ外、土手の向こうには河原が広がっている。しかし、則子は、長年この家に住んでいながら、「いつも家にばっかりいて」、河原の時間を楽しむことを忘れているらしい。則子は、いつ、どのようにして河原の時間を取り戻すことができるのだろう。それは『岸辺のアルバム』の冒頭に埋め込まれた、けして小さくはない問いだ。 雑誌『熱風』5月号で、頭木弘樹「山田太一といっしょに山田太一ドラマをすべて見る」の連載が始まった。その第一回を読み進めていたら、浅草生まれの山田太一の幼少期の、こんな話が記されていた。

雑誌『熱風』5月号で、頭木弘樹「山田太一といっしょに山田太一ドラマをすべて見る」の連載が始まった。その第一回を読み進めていたら、浅草生まれの山田太一の幼少期の、こんな話が記されていた。

「国際劇場が、東洋一と言われるほど大きな劇場で、当時は松竹少女歌劇団、通称SSKDの本拠地でした。映画とSSKDの演劇の二本立て興業で、SSKDの劇もよく見ました。メーテルリンクの『青い鳥』をやっていたのをおぼえています」。

あ、また『虎に翼』だ。

第一回、寅子はお見合いを逃れて「梅丸少女歌劇団」(それは前作『ブギウギ』で登場した、松竹少女歌劇団をモデルとした歌劇団だ)に入るべく家出を試みる。寅子は歌が好きで、かつて女学校で「青い鳥」のチルチルを演じたこともあった。

『青い鳥』そして歌劇。寅子は、世の女性が強いられているように「スンッとしている」ことができない。感情が堰を切ったように溢れ出すとき、思わず歌ってしまう。友人と別れた道端で『モンパパ』を歌う寅子には、歌劇の激情が溢れている。

『岸辺のアルバム』第11回で、家族たちがそれぞれの秘密を抱えながら知らぬ顔をしていることに耐えられなくなった繁(国広富之)は、家の者たちを「ロボットだ」と言う。「なにがあったって、しんとしてるんだ。なにもおこらないのと同じなんだ」。繁は、家の者たちのように「しんとしてる」ことができない。登戸の土手から、対岸の田島家に向かって「バカヤロウ! ロボットのバカヤロー」と叫ぶ。

家に帰る夜道、繁は北島三郎の『函館の女』を大声で歌い出す。歌は、氾濫する川の水のように暗い街路に響き渡る。繁にもまた、歌劇の激情が溢れている。