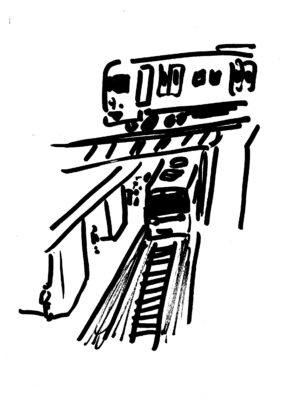

挿し絵:北林研二

脱線と雑談

話が逸れることを、「脱線」と呼ぶようになったのはいつごろからなのだろう。昔の新聞記事をあたっていくと、明治20年代から30年代は、ほぼ鉄道の脱線事故のことを指している。様子が変わってくるのは明治の終わりごろで、明治45年、江見水蔭がずばり『脱線』という小説を連載を開始し、その予告では「常識からノベツに脱線して居る、人達が集合して何を為るか分らない事を、之れも余程脱線して居る水蔭子が勢ひ込んで書く筈です」(朝日新聞/明治45年2月5日)と、「脱線」が比喩的におもしろおかしく用いられている。同じ年には、漱石の『彼岸過まで』に「僕の弱点としてどうしても脱線する気になれないのである」(朝日新聞/明治45年4月14日)という表現があり、『東京パック』8巻15号にも「世間では我輩を呼んで脱線といふが世間の奴等こそ却つて脱線してゐるよ」(蔵原惟郭「脱線漫語」/明治45年6月)とある。どうもこの頃には、「脱線」ということばは、路線からの脱線のみならず、常識的なふるまいからの逸脱をも意味するようになっていたらしい。

大正期から昭和期になるともう、ふるまいのみならず、話が逸れることを脱線と呼ぶようになってくる。「だから江口の批評は、時によると脱線する事がないでもない」(芥川龍之介「江口渙氏の事」大正8年)。有島武郎も太宰治も同じような意味で「脱線」を用いている。この語を随筆で繰り返し用いたのは寺田寅彦で、「話は脱線するが」「また少し脱線するが」と断りを入れては話を逸らしていくので、むしろ「脱線」を好んでいるようにすら見える。明治期の鉄道の普及によって、進むべき行き先を示すものとしての線路が自然と大衆に受け入れられるようになり、やがて既定の方向からの逸脱が「脱線」と表され、いつしか話題が逸れることを表す決まり文句となっていったというところだろうか。

こんなことを考え始めたきっかけは『岸辺のアルバム』だ。

昨年11月、山田太一が亡くなった。それを機に、再放送された過去の単発ドラマを観て、さらに『岸辺のアルバム』の配信をところどころ見直すつもりが、結局、第一話から最終話まで通して観てしまった。

いまさらながら、このドラマが鉄道ドラマでもあったことを思い知った。多摩川を渡る電車が繰り返し映され、駅のホームや車内での人物たちの表情や動きがドラマの鍵となっている。わたしが最初に観たのは1980年代の再放送だったが、そのときは関西育ちで東京の地理に疎かったこともあって、ドラマで用いられている駅名や路線、そして地名に込められた意味をことごとく逃していた。

八千草薫演じる則子は、夫、娘、息子と四人で、狛江(こまえ)にある多摩川の堤防沿いの家に住んでいる。平穏に暮らしていた則子のもとに、ある日一本の電話がかかってきて、やがて則子は電話の主と渋谷で逢瀬を重ねるようになる。第7話のある場面、夕方、則子は逢瀬の帰りに上等のステーキ肉を買って帰り、国広富之演じる息子の繁に声をかける。「繁ちゃんだけに買ったのよ。新宿で、いいお肉見て、奮発してあげたのよ」。じつは繁は、学校をサボって、渋谷までこっそり母親をつけていき、浮気の現場を目撃してしまったあとだった。「明日食べるよ。今日は、ちょっと食いすぎたんだよ」。勉強部屋に閉じこもってから、繁は一人泣くような声で言う。「新宿だって。渋谷へ行ったくせに、新宿だなんていっちゃって」…

以上のあらすじに埋め込まれた地名について、東京の地理に通じている人なら、思い当たるところがいくつもあるだろう。

狛江で多摩川沿いといえば、最寄りの路線は小田急線だ(じっさいドラマでは、則子は「和泉多摩川」駅で乗り降りする)。都心に買い物に出るのであれば、新宿ならば小田急線一本で行ける。おそらくこれまでも則子は、ちょっと気の利いた買い物の場所としての「新宿」を、息子と語り合ってきたに違いない。一方、渋谷に行くには、下北沢で小田急線を降り、井の頭線に乗り換えなければならない。ただの買い物のために余計な電車賃をかけてわざわざ渋谷へ行くというのは、どうにも不自然だ。だからこそとっさに「新宿で」と言ってしまったのだろう。

男と則子が新宿ではなく渋谷で逢うのも、おそらくは似た理由だ。渋谷の方が新宿よりも逢瀬にふさわしい雰囲気だったということもあるのだろうけれど、それ以上に、小田急線で一本の新宿よりも、乗り換えのある渋谷の方が、知人と偶然会ってしまう確率が低いという配慮があったのではないか。繁の「新宿なんていっちゃって」ということばは、そのような、隠しごとをする者特有のずるさをも突いている。

と、こう書けばなんだか理路が整っているが、どうも味気ない。則子が路線を乗り換えて渋谷に行く理由は、ただ隠しごとをするためだけだろうか。ここで、わたしはふと冒頭に書いた「脱線」ということばを連想した。隠しごとよりも何よりも、則子は、小田急線という平穏な路線から「脱線」するために、乗り換えたのではないか。

いや「脱線」ということばを実際の鉄道路線になぞらえて使うのは、はばかられる。ドラマの中では、話の理路から自由になることを示す、別のことばが繰り返し口にされる。「雑談」である。

改めて、『岸辺のアルバム』の第一話を振り返ってみよう。面識もない男からかかってきた電話を則子が相手にするようになったきっかけは、男が言うこんなことばだ。

「奥さんは、雑談の出来る男性を何人ぐらいお持ちですか?」

男の声は、まるでラジオ朗読のように続く。「この電話を切って、なにがあるんです?いつも通りの日常があるだけじゃありませんか。たしかに私は、見ず知らずの人間です。でも、お目にかかって、どうとかいうんじゃないんです。電話だけのことです。電話で、ちょっと雑談するのが、どうしていけないんです?」「セックスをしようというんじゃないんです。雑談です。雑談ぐらい、もっと気軽でいいんじゃありませんか? お互いにもう大人です。雑談ぐらい、もっと気軽に」

強引に電話を切ってしまったあと、則子は息子の通う高校に進学相談に行き、そこでまたしても同じことばをきく。「繁君みたいな子は、いっそコースをはずれた方が生き生きしてくるんじゃないかなんて思うことがあります」。則子が思わず「どういう意味でしょうか?」と行方を塞ぐように問うと、先生は答える。「いえ、雑談です。ただ、ありきたりのコースをはずれた時に、自分を発見するタイプなんじゃないかな、なんて思ったことがあるもんですから」

先生のことばの調子に含みはない。しかし、全く異なる人物から異なる文脈で発せられたことで、「雑談」という語は魔術めいた力を帯びてくる。ありきたりのコースをはずれることを薦める先生の話は、進学相談の会話としては少しくはずれている。「脱線」というほどではない。それは「雑談」に過ぎない。先生の話には、則子の考えにはない自由さがある。常識ではとうてい受け入れられないあの男の電話の話にも、じつは似た自由さがあるのではないか。

先生との会話からしばらくして、いつのまにか則子は、電話の主と親しげに「雑談」をし始めている。

やがて則子は、「逢っていただけませんか?」という男の提案に乗り、小田急線を下北沢で降り、井の頭線に乗り換えて渋谷の喫茶店に向かう。必要な話題、決まった考えに行こうとするから、そこから「脱線」する。必要な話題、決まった考えから自由になれば、そもそも「脱線」はしない。それはただの「雑談」だ。則子は男と「雑談」をするために、小田急線から井の頭線に乗り換える。それだけではない。乗り換えという運動自体、いつもの路線から別の路線に移ること自体が、すでに「雑談」の心地よさを帯びており、則子の気持ちを浮き立たせるのではないか。やがてそれが「雑談」だけでは済まなくなるとしても。そういう機微も、かつてのわたしはわかっていなかった。

(4/9/24)

*文中の『岸辺のアルバム』の台詞は、『山田太一作品集 (2) 岸辺のアルバム』(大和書房 1985年)から引用した。

『岸辺のアルバム』配信 U-NEXT はこちら

『岸辺のアルバム』書籍 小学館版はこちら(電子ブックも)

これまでの「東京なでなで記」はこちらから