日比谷花壇大船フラワーセンター「ひょうたん展」で(2022年9月21日)

【インタビュー】植物学者 湯浅浩史 その1/5

湯浅浩史先生は、日本一のひょうたん博士。いや、おそらく世界中を探しても湯浅先生のようなアプローチでひょうたんのことを知り尽くしている人はいないでしょう。湯浅先生は植物学者であり、植物としてのひょうたんの生態や遺伝についてはもちろんのこと、ひょうたんが人類の歴史と結びつき、容器や楽器などの道具としてどのように使われてきたのか、また、神話やシンボルとしてどのように語られてきたのかなど、ひょうたんをめぐるオールアラウンドを研究対象とされています。その成果は、2015年に出版された『ヒョウタン文化誌—人類とともに一万年』(岩波新書)や、同年に国立科学博物館で開催された「世界のヒョウタン展—人類の原器—」における先生の大コレクションにはっきりと現れています。

2022年9月には、神奈川県鎌倉市の日比谷花壇大船フラワーセンターで、湯浅先生のコレクションを中心とした「ひょうたん展」が開催されました。花形文化通信で「ひょうたん日記」を連載中の“ヒョータニスト”丸黄うりほが、その会場にかけつけてお話をたっぷりと聞いてまいりました。(丸黄うりほ)

番組撮影のため訪れたギアナ高地で「トゥクリ」に出会う

——私はちっちゃい時からひょうたんが好きでした。なぜ好きなのかわからないくらい、あの形にひかれるんです。自分のまわりを見回しても、ひょうたん好きの人って老若男女、世代にも性別にも関係なく一定量いるような気がしています。湯浅先生は、なにがきっかけでひょうたんにひかれるようになられたのでしょうか?

湯浅浩史さん(以下、湯浅) ひょうたんに最初に関心が生まれたのは、志賀直哉の『清兵衛と瓢箪』を中学生の頃に読んで、ですね。なんでこんなちっちゃい子どもがひょうたんに夢中になるんだろう、ひょうたんってのはそんなに面白いんだろうか、そんな価値あるものだろうかと思った。でも、それは単にひょうたんを「認識した」ということだけで、それによってひょうたんに惹かれたということではないんですね。ひょうたんの存在を、存在感といいますか、それに気がついた。当時、私は徳島県の鳴門にいました。神戸の長田で生まれたんですが、戦争で焼け出されて疎開していたんです。その時の読書が、ひょうたんっていうのは人によっては非常に面白い価値のあるもんなんだなという認識をした最初です。

私が海外に本格的に行きましたのは1973年。東京農業大学のマダガスカル動植物学術調査隊で行ったんです。その時に、現地で、ひょうたんを使っている人を見かけました。でも、その時も「使っているなあ」ということだけでした。

改めてひょうたんが重要だと気づいた、ひょうたんを本格的に調べなければならない、要するに研究の対象として学術的におもしろいなと思ったのは、1976年に南米のベネズエラのギアナ高地にテレビの取材に同行して行った時なんです。これはですね、話せば長くなるんだけど、矢追純一さんってUFOの。

——矢追純一さん?UFOとか宇宙人のテレビ番組で有名だった方ですよね!

湯浅 矢追さんは『木曜スペシャル』の名物プロデューサーだったんです。シャーロック・ホームズってみなさんご存知でしょう、あれを書いたのはコナン・ドイルなんですが。コナン・ドイルは探偵小説だけじゃなくて『失われた世界』という冒険小説も書いているんですね。19世紀から20世紀のはじめはブラジルのアマゾンの北、ベネズエラの南に地図上の空白地帯があったんです。それはなぜかというと500メートルから1000メートルの断崖絶壁に隔てられていたから。原住民がアマゾンには広く住んでいましたが、断崖を登る技術はもってなかったんですよ。だから地図上の空白地帯があった。そこに恐竜が生息しているんじゃないかということで、コナン・ドイルが書いた小説が『失われた世界』です。その版権が切れたんで、いろんな映画なんかになった。「ロストワールド」なんていう言葉も有名になりましたけどね。

それが、アメリカの人工衛星が飛び始めたら全容がわかってきたんです。絶壁で隔離されているギアナ高地はベネズエラ、コロンビアなど6カ国地域にまたがっていて、そのなかの一つにサリサリニャーマという台地があるんですが、直径300メートルのまん丸い穴があいているのがわかったんです。地元の先住民には、そこに得体のしれないものが住んでいるという伝説も伝えられていて、UFOの隠し基地じゃないかと。で、矢追さんが『木曜スペシャル』で取り上げようとしたのです。

ただ、その時は1ドルが360円で、日本人が個人で海外旅行するときに持ち出せるドルが1回につき500ドルと決められていた。500ドルでいろんなことをやらなきゃならないので、いわゆる動物も植物も化石もわかる誰かいないかということになって。それが、まわりまわって私のところにきた。私はUFOを全然信じてないんだけど(笑)。だけど面白そうだし、コナン・ドイルが好きだったので行くことにしました。

それで、カラカスから軍用ヘリコプターで飛び、着いたのが原住民の集落でした。その原住民たちはまだ白人と接して50年くらいで、奴隷なんかもいましたよ。少数民族で、力の弱い原住民を奴隷にして使っていた。すでに白人宣教師は入っていました。

私たちもそこをベースにしたんですが、まあまあ広い集会場があって、中に長いテーブルがおかれて、その上にずらずらずらっとひょうたんが並べられていた。当然なかには酒が入っていて歓迎してくれているんだと思って……、そのころは私もかなり飲んでましたからね(笑)、喜んで飲んだら、ただの水だったんですよ。

——ひょうたんの水入れだったんですね。

湯浅 そうなんです。それで、そういう歓迎してくれた後、ヘリコプターで台地の上に行く前に、準備などでちょっと時間があったので集落を歩いていたら、家の前で女性が、ツボ型のひょうたんを持っていたんですね。そのことは『ヒョウタン文化誌』(岩波新書)にも書いたけど、変なところに穴が空いていた。普通、水入れに使うなら上に穴をあけるでしょ。

——日本では、たいていひょうたんの口部に穴をあけますね。

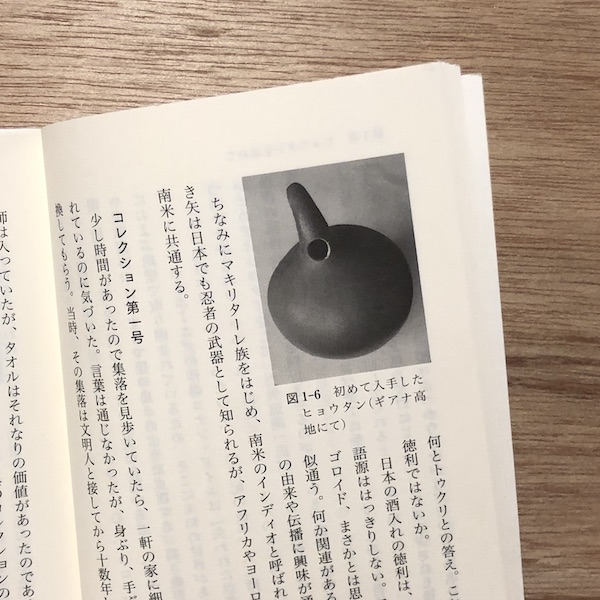

湯浅 (『ヒョウタン文化誌』p22の写真を見ながら)、それが、こんなところに穴があいているんです。ひょいとみて不思議に思った。水入れとして使うなら、先をとばしたほうが使いやすいのに。こんなふうに穴をあけたひょうたんは見たことがなかった。で、興味がわいたんです。それで、これは欲しいなと思って、ちょうどタオルを持ってたんで、彼女たちはタオルはほしいだろうなと思って、言葉は全然通じないんだけども身振り手振りで、タオルと2個のひょうたんを交換した。

——湯浅先生のひょうたんコレクションの第1号ですね。

『ヒョウタン文化誌』湯浅浩史 著(岩波新書)p22より

湯浅 交換してもらって、その時は名前もなにも聞けなかったんだけどね、私もスペイン語なんかしゃべれませんが、地元の人で宣教師にスペイン語を教わって片言が話せる人がいて、その人に、これの名前はなんというのか、スペイン語で「qué?」って聞いたら、「トゥクリ」と教えてくれたのです。

——とっくり!

湯浅 それで興味をもった。日本語では徳利と書くでしょ、でもあれ語源わかんないんだ。なんで徳利っていうのか。

——漢字は当て字っぽいですよね。

湯浅 もちろん南米の原住民と日本人は同じモンゴロイドなんだけど、そんな言葉まで共通するとはとても考えられない。なんかそこらへんから気になりだしたんです。ひょうたんの性質から「トゥクリ」という名前がついたんじゃないかと。

——とくとくと水を注ぐ音でしょうか?『ヒョウタン文化誌』では、フィリピンでも同じようなところに穴が空いたひょうたんの水入れに出会ったことを書いておられますね。水入れの加工の類似と、その土地の言葉でひょうたんがなんと呼ばれているかという「名前」。そこにもひょうたんの伝搬を解く鍵がある?

湯浅 物の名前は大切です。一例をあげると、タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナムなどの民族は、ヒョウタンの呼び名で、民族の類縁や移動がたどれるほどです。

ひょうたんは、1万年前から人類に欠かせないものだった

——ヒョウタンは、今は寒冷地をのぞいて世界中にありますが、どのようにして広まったのでしょうか。もともとはアフリカが原産の植物だそうですが、栽培種として広まってしまったためにヒョウタンの原種は残っていないとも聞きましたが……。

湯浅 ヒョウタン属ラゲナリアの野生種はアフリカにあります。分類は人によって見解の相違があるんですけどね、3種とか5種とか。

私が東京農大にいたころの学生で、ヒョウタンの研究で修士をとった女性が2人いるんですが、交配実験を行ってもらったところ、マダガスカルの野生種と現在の栽培ひょうたんの雑種ができた。ところが、雑種はできるけども、その子どもはとれない。レオポンってご存知でしょ?ライオンとヒョウの雑種ですね、ちょうどあんな感じ。

——一代かぎり。

湯浅 そう。現在アフリカに分布している野生種はすべてヒョウタンとは別種で、しかも雑種ができるけど子孫がとれないくらい離れている。同じラゲナリア属で近縁ではあるけど同種ではない。

ヒョウタンそのものの原種は現在のところ、私の知る限りは残ってないです。大阪府大の中尾佐助さんが西アフリカのゴミ捨て場で雑草化したヒョウタンを拾い、それを先祖植物のタイプ型と考えたということもありましたが、野生種がゴミ捨て場だけで育っているはずはないんで、現在のヒョウタンだと思います。それからジンバブエで原種を見つけたって人もいるんですが、これも写真で見る限り間違いで、原種ではなくて現在残っている別の野生種だと思う。私の見解ですけども。

——それはつまり、ヒョウタンには早くから人の手が入ったから、もともとの原産地がわからなくなったということですよね。

湯浅 そうです。そして、私がひとつ見当つけているのは、サハラ砂漠です。1万年前にはカバがいたりするくらい水があって、そういう所に人が住んでいたんですね。で、サハラ砂漠の中央にタッシリ遺跡というのがある。そこの壁画に人物像がいろいろ描かれているんですが、最初は牛を飼って、そのうちにラクダを飼うようになって、そして誰もいなくなったという絵なんです。乾燥していく過程がわかるような。だから、もともとは水辺でヒョウタンなんかが育っていた時代があったんじゃないかと思う。はっきりした年代はわからないけれど、4、5000年前の壁画で、手に持っているものがあるんですよ。

——絵の人が、ひょうたんを持っているんですか?

湯浅 ひょうたんを両手に持っているんです。くびれのない、長ひょうたん。現在もマサイ族なんかが使っているのに似ています。水入れとかミルク入れとか、そういうのに使っていたんだろう。だから、ひょっとしたらあのあたりにあった原種を利用したんじゃないかと。これもあくまでも推察ですがね。いま、ラゲナリア属の別種の野生種があるのはアフリカ大陸とマダガスカルですね。

——『ヒョウタン文化誌』のサブタイトルにもなっていますが、「人類とともに一万年」。ということは、人類はひょうたんを水入れとして持って移動した……?

湯浅 全部が水入れだったかはわかりませんけどね。人が移動するときに何が必要かというと、まず数日食べなくてもいいけど水は数日飲まないともたない。入れ物に水を入れると重くなるから、軽いひょうたんが最適だったんじゃないかと思う。

いちばん重要なのは海に出るときですね、海洋をわたるとき。これはポリネシアの島々の場合がはっきりしていて、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア、すべてひょうたんがあり、白人が到着する前に持っていました。海を渡るときにいちばん重要なのは、もちろん船はなくてはならないですが、次に必要なのは水なんですね。食料はたとえば魚が手に入るとか、あるいはたまに鳥が飛んできてとか。漂流でも、水さえ飲んでおけば人はひと月くらいは耐えられるでしょう。しかし水を1週間飲まなかったら、どんな強靭な人でも日に晒されたらダメになりますんでね。だから移住の際にはひょうたんを水入れとして持っていた。もちろん種子もです。アメリカ大陸にも携えて渡った。1万年前の出土があります。そんなわけで、ひょうたんは「人類とともに一万年」だったと思う。

——そうやって、アフリカ原産のヒョウタンが地球上に広まった?

湯浅 もちろんいきなり海を渡るわけじゃないから、陸から動いていった。まあ日本に到達するのも海を渡らなきゃいけないけども。特に海洋の島々はそうでしょうね。そうじゃないとこは、やっぱり酒だとかいろんな容器として古くから使用した。あるいは楽器として利用が広がった。

ヒョウタンは自分で作れる。タネさえあれば自分で栽培できる。容器としては完璧で、しかもタネをまいてから1年でできるわけですよね。これほど簡単なものはない。土器なんかでも、土をこねるとか焼いて作るとか技術がいるわけ。ヒョウタンはタネさえまいておけば、あとは自然になってくれます。もちろん、ある程度気温が高くないと無理ですけどね。

その2「ひょうたんでわかる人類の移動」はこちら

その3「ひょうたんは楽器の原点」はこちら