二丁目は川を宿す

最近では、東京の小さな谷や丘が渓谷や山に見える。この前、六本木通りを渋谷に向かって歩いていたら、坂の上から渋谷駅を見おろすところで、大げさではなく、これは大渓谷だという感じがした。首都高によって空がふさがれている。坂に来るまでは、歩いていてさほど楽しい感じはしていなかった。けれど、駅に向かって坂道はどんどん下っているのに対して、その首都高が橋梁に支えられて水平に駅の上を渡っていくのを見ると、勾配がぐっと強調されて、はるか向こうの谷底に降りていくようで、この川が東京を削り取ってきた歴史をまるごと見ているような気分になる。

わたしはこれまで川というものを、実際に水の流れている川幅によって見ていた。しかし凹凸を意識すると、かつて川の水が少しずつ台地を削って作った河岸段丘の全体が、川の本体に見えてくる。これだけの坂道を削り取った渋谷川はなかなかの大河だ。

昨日は例によって弁天町の漱石山房記念館前を通り過ぎたのだが、前から来た二人の小学生がいきなり、よーいどん!と叫んだかと思うと、漱石が床屋に向かうときに降りたであろう坂道を、傾斜の力を借りて一気に駆け下りようとしたのだけれど、途中で足がまろびだしたかと思うと、二人とも坂の途中でへたりこんでしまった。

漱石が下った坂もなかなかの渓谷だ。

いつも道の凹凸を気にしながら歩いているせいで、坂のスケール感が狂っているのかもしれない。数ヶ月前の自分とは、凹凸のセンサー感度が、まるで違っている。

先日も新宿二丁目辺りを歩いていて、あ、凹んでいるな、と思った。新宿五丁目東交差点、芥川龍之介が住んでいた場所から靖国通りを東にまっすぐ歩くと、ちょうど二丁目仲通りに折れるあたりで、微かに前後より窪んでいる。気のせいだろうか。建物の足元を見る。外壁にはたいてい目地が切ってある。建物と土地の境目が水平なら、境目は目地と平行に走っているはずである。目地に対して境目が斜めになっているなら、土地が傾いでいる証拠だ。二丁目に沿って建つビルの足元を見ていくと、仲通りあたりに向かって斜めに傾いでおり、そこからまたそろそろと上がっていく。やはりここは、凹みなのだ。

凹みの底とおぼしきところに立ち、今度は凹みと交差する方角を見る。すると、思いがけない高低差があることに気づいた。南側の成覚寺の地面は、靖国通りから階段を下がったところにある。成覚寺は江戸時代以前からある古い寺だ。多少の沈下があったにしても、かつての土地の高さはこの寺の地面とそうは変わらないだろう。このあたりは、本当はもっと凹んでいたのではないか。

次に北を見ると、大通りからホテルたてしなの辺りに向かって、がくんと下っている。成覚寺の地面と比べても、北の土地はさらに下っているように見える。

凹みと坂が交差するところ、そこには川の気配がある。明治はじめの地図を見ると、当たりだった。まさにこのあたり、二丁目仲通りと靖国通りの交差するところに橋がかかっており、北に向かって一筋、小さな流れがある。

川の地図事典 *1 を開くと、この流れは、これまで何度か書いてきた蟹川の、いちばん上流だということがわかる。「内藤新宿の太宗寺辺り(新宿二丁目9番、新宿公園)を水源として番衆町(新宿五丁目)、東大久保村(新宿六丁目)を北に流れる川」というのがそれだ。蟹川にはもう一つ、歌舞伎町から流れてくる流れがあって、二つは新宿文化センターあたりで合流する。

ここが川であったことを示す証拠は他にもある。付近の案内板の地図によると、成覚寺から東はかつて「かめわり坂」と呼ばれていたらしい。現在のような微かな勾配をわざわざ「坂」扱いするはずがない。おそらく、川によって小さな谷が形成されて坂となっていた部分に、あとから靖国通りを整備するために盛り土したのだろう。

明治・大正期の二丁目と川

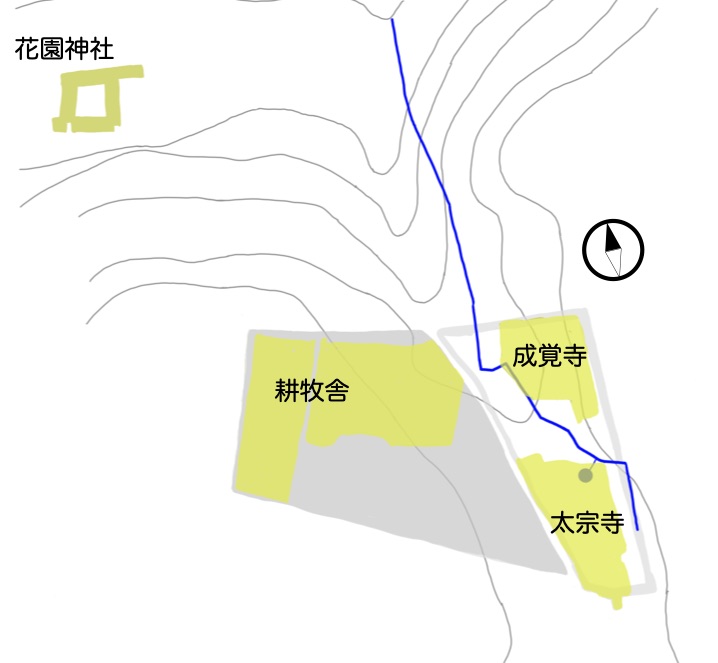

新宿二丁目を川が流れていたのはわかった。それはどこをどう流れていたのか。明治30年代の地籍図 *2 を、現在と照らし合わせて見る。どうやら流れは太宗寺の東から始まっている(図1)。花園通りの少し南あたりで西に曲がるのだが、建物が建て込んでいて、曲がり角ははっきりしない。さらにそこから東南方向にこれまたビルを過るように斜めに切れ込む。そこから成覚寺の西側を抜けたところが、冒頭に記した靖国通りの凹みにあたる。川はさらに、番衆町(現在の新宿五丁目)を南北に流れていく。

【図1】現在の街路とかつての蟹川(太宗寺支流)の位置関係。

かつての川の流れは、あちこちで寸断されて見る影もない。

ここでぐっと時代を巻き戻して、明治期、芥川龍之介の実父、新原敏三が耕牧舎を経営し始めた頃(明治22年)に戻ってみよう。太宗寺と成覚寺、耕牧舎、そして川の流れと等高線を重ねてみると、この付近の土地の使い方は、川の作った谷の勾配に沿ったものであったことがわかる(図2)。谷の始まりには太宗寺が位置し、その下流には成覚寺がある。この谷は明治から大正期にかけて「北町」と呼ばれた。その西側の「二丁目裏」は谷に面したエリアで、ゆるやかな傾斜を活かして耕牧舎の原っぱと畜舎が広がっている。他の部分もほとんどは原っぱと田畑で、街らしいものはない。

現在の二丁目は、二丁目裏という領域と、蟹川の支流が作った谷が舌のように割って入ってきた北町とでできている。太宗寺はいわば、その舌の先なのだ。

【図2】明治30年頃の北町・二丁目裏の範囲。

この殺風景な二丁目にも、芥川龍之介が移り住んだ明治末期には、南側に店や宅地が並ぶようになってきたが、耕牧舎の広いエリアは相変わらずだった。前回書いたように、耕牧舎は大正2年に廃業となった。広大な敷地は数年ほど空き地になっていたが、そこに、旧甲州街道(現在の新宿通り)沿いにあった遊郭をひとまとめに移転させようという話が持ち上がった。野村敏雄『新宿裏町三代記』(青蛙房)にはその理由が次のように記されている。「大雑把にいえば、市街地の電車通りに面して江戸時代以来の遊女屋が並んでいるのは、都市体面上また風紀教育上好もしくないというわけだが、一方では天皇や皇族が新宿御苑へお出でになるのに、その道筋に昔ながらの青楼娼家が軒をつらねていては恐れ多いということもさかんに言われた」。

新宿通りから元耕牧舎への遊郭の移転は、大正7年3月から開始され、ぽつぽつと営業も始まり、大正10年3月、ようやく完了となった。ところが、ちょうど移住が終わった直後に、「新宿の大火」が起こった。火元は新宿三丁目北で、強い北西からの風にあおられて、明治以来の二丁目裏をほぼ焼き尽くし、太宗寺の墓地の手前でようやく鎮火した。

この大正10年3月の火事は、結果的には新宿二丁目を全く新しくした。防火対策を念頭に置いた新しい市街が立案されたのだ。東京朝日新聞は、「大火焼跡へ理想的の新市街」と題して、その都市計画を次のように報じている。

「幅二間以上の道路を開鑿(かいさく)し道路と道路との間隔を必ず十五間以上うたらしめ此處(ここ)を敷地としてそれぞれ道路に面した二階建の顔校を背中合せに建築させる」(大正10年4月24日 東京朝日新聞)

つまり、火事の際の延焼を防ぐべく、道路を広くとり、そこに面するように遊郭街を作ることになったのである。このとき誕生したのが現在の要通りと、二丁目の仲通りである。要通りは、かつての耕牧舎の真ん中を南北に貫いた。一方、仲通りは、これまでの北町と二丁目裏との境に対してちょうど斜めに交差するように南南西の方向に街を貫いた。

かくして、もともと芥川龍之介の実父の経営していた牧場跡に、次々と遊郭や飲食店が再建された結果、二丁目は「新宿遊郭」として生まれ変わった *3。ちなみに、この当時の二丁目は、かつての牧場の西端、現在の要通りの西側までを指した。

戦前・戦後の昭和の二丁目

関東大震災では東京の下町の遊郭がことごとく壊滅的な被害を受けた中にあって、新宿遊郭は幸い大きな被害を被らずに済んだ。このため、都内の遊客たちが集まり、新宿は歓楽街としての地位を固めていく。戦後、「肉体の文学」の旗手として活躍することになる田村泰次郎は、この頃、二丁目裏や太宗寺付近を低徊し、多くの「新宿小説」を著している *4。

この頃、太宗寺の境内東側には「新宿館」という映画館まであった。戦時中の境内の様子を、田村の同郷の先輩、丹羽文雄はこんな風に記している。

広場にはコンクリートの国旗掲揚の柱が立っている。それと一緒に映画館を浮き上らせる照明燈がある。映画館では「土と兵隊」が上映中であり、静かな境内に鉄砲や吶喊の声が流れて来る。初めてこの境内に紛れこんだ人は、トーキーと浄土宗の読経をどういう神経で聞き分けるのかと疑い、そんな疑いをもつことで、ひとかど気の利いた思いつきをした風に感じるのである。 (丹羽文雄『太宗寺附近』)

第二次世界大戦の空襲によって、新宿二丁目は焼け野原となり、太宗寺もその多くを焼失した。戦後、二丁目にまず変化をもたらしたのは、都電の開通(昭和22年)である。前回記したように、御苑大通りと都電が旧二丁目を斜めに貫き、もともと同じ二丁目だった要通り付近とその東側とを分断した。さらには、昭和27年(1952年)、太宗寺とその周辺で本格的な区画整理が行われた。前年の昭和26年(1951年)の火災特殊保険地図を見ると、それがどれだけ劇的に二丁目の地図を塗り替えたかがわかる。

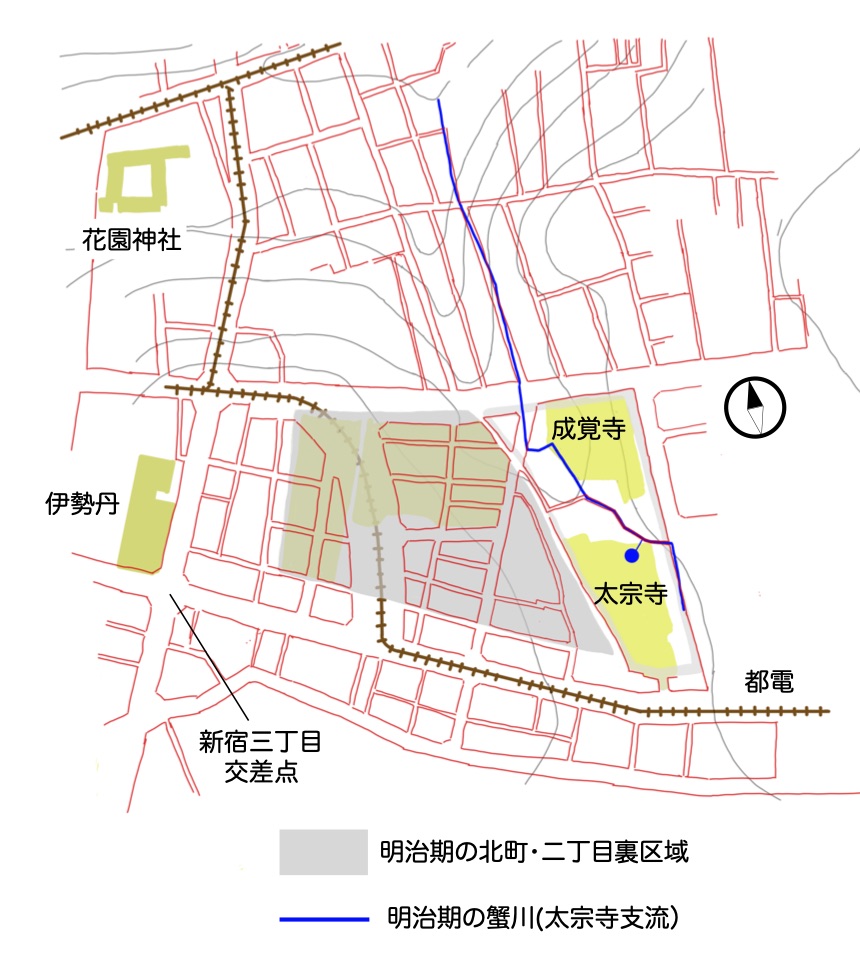

まず、1951年の時点の街路をトレースしてみよう。仲通りが谷を斜めに分断しているものの、まだ街の構造はかろうじて、かつての谷の形に沿っている(図3)。

【図3】1951年の火災特殊保険地図の区画(赤)。かつての蟹川の流れ(青)が一部街路と重なっていることがわかる。灰色は明治期の北町・二丁目裏の範囲。

ではこの地図に、区画整理によって新しくできた街路を重ねてみよう。もはや街路は碁盤の目状になり、太宗寺周辺に見られたかつての谷筋が分断されていることがわかる。この区画整理によって、現在の花園通りが東西を貫くようになった(図4)。

【図4】1951年の火災特殊保険地図の区画(赤)に1958年の街路(黒)を重ねたもの。この時点でかつての蟹川(青)は暗渠になっている。

太宗寺自体にも大きな変化があった。まず、寺の北側を公園化した。現在の新宿公園だ。その代わりに、かつては谷に沿っていた南側の墓地をふくらまして、碁盤の目に沿うようにした。そのため、南へと細まっていた形から、逆に南側がふくらんだ形になった。

寺の入口部分にも変化があった。かつては旧甲州街道(現在の新宿通り)のすぐそばに入口が開いており、大通りから寺の中がよく見えた。しかし、戦後は入口の一部を宅地にして切り詰め、大通りから一本北に不動通りを通し、そこから寺に入るようにした(図4)。このために、現在の太宗寺の入口は戦前よりも奥まっている。

川と谷が迷わせる

耕牧舎を擁し、川と谷に沿うように緩やかに開発されてきた新宿二丁目は、大正10年の大火による道路開発によって「新宿遊郭」として描き直された。そして戦後、昭和22年に、二丁目を分断するように御苑大通りと都電が斜めに過り、さらに昭和27年の区画整理によって、街路が碁盤の目状に塗り替えられた。もはやこの街で、かつての川と谷をはっきり意識することはできなくなった。

しかし、実はそれこそが、現在の新宿二丁目が迷いやすい街となっている理由でもある。川と谷は、意識にのぼらずとも、無意識のうちに足裏に勾配を感じさせ、歩くものの方向感覚を狂わせる。街を走る道路は、碁盤の目状でありながら、不可思議な起伏を伴っている。たとえば二丁目を東に行くと、太宗寺の墓地の塀に突き当たるのだが、その稜線は奇妙に傾斜している(図5)。これは、かつて谷に沿っていた墓地が、戦後の区画整理で谷を斜めに過ることになったためだ。

【図5】太宗寺墓地西側の壁

ちょっとした路地の存在にも、かつての川や谷の気配はある。たとえば二丁目をぶらついていると、仲通りの北端西側に、謎めいた三角地があることに気づく。この小さな三角地は、かつての二丁目裏と北町との境界を、大火のあとにできた仲通りが交差した結果できたものだ。Y字路は、旧来の細い通りをあとから広くてまっすぐな通りが過ってできることが多い。仲通りに現れるこのY字路と小さな三角地は、かつてこの街が、川に沿っていたことを示している。

その三角地からほど近い東側、成覚寺の裏には、不思議な曲がり方をした路地がある。この路地の曲がりもまた、かつての谷に街が沿っていた跡であり、碁盤の目に慣れた足取りを迷わせる。

もう一つ、川の気配を感じさせるものが、新宿公園にある。新宿公園は、戦前は太宗寺の境内であり、そこには蟹川の水源となる池があった。公園化された当初は、やはり同じ場所に池があったが、その後埋め立てられ、2015年には全面的に改修された。現在、公園内にある噴水の出る水景施設、それこそが、この地に川の水源があったことの名残りなのである。

新宿二丁目は、今もなお意識にひっかからないほど微かに、川の記憶を宿しているのだ。

*

漱石は『道草』にいくつか幼少期の記憶に基づく描写を盛り込んでいるが、その中に太宗寺が出てくる。明治4年、四歳の漱石は、現在の新宿通り(旧甲州街道)をはさんで太宗寺のちょうど真向かいにあった伊豆橋という妓楼に預けられていた。それは幼い漱石にとっては、家というよりも「天井の付いた町」だったようだ。

不思議な事に、その広い宅には人が誰も住んでいなかった。それを淋しいとも思わずにいられるほどの幼ない彼には、まだ家というものの経験と理解が欠けていた。

彼はいくつとなく続いている部屋だの、遠くまで真直に見える廊下だのを、あたかも天井の付いた町のように考えた。そうして人の通らない往来を一人で歩く気でそこいら中馳け廻った。(夏目漱石『道草』)

先にも書いた通り、当時、太宗寺の南側の入口は、大通りから入ってすぐそばにあった。妓楼の二階からは、通りの様子がよく見え、その向こうに太宗寺の境内があった。北から割り込んできた蟹川渓谷の舌の先は、幼い漱石の目に届いていたのである。

彼は時々表二階へ上って、細い格子の間から下を見下した。鈴を鳴らしたり、腹掛を掛けたりした馬が何匹も続いて彼の眼の前を過ぎた。路を隔てた真ん向うには大きな唐金の仏様があった。その仏様は胡坐をかいて蓮台の上に坐っていた。太い錫杖を担いでいた、それから頭に笠を被っていた。

健三は時々薄暗い土間へ下りて、其所からすぐ向側の石段を下りるために、馬の通る往来を横切った。彼はこうしてよく仏様へ攀じ上った。着物の襞へ足を掛けたり、錫杖の柄へ捉まったりして、後から肩に手が届くか、または笠に自分の頭が触れると、その先はもうどうする事も出来ずにまた下りて来た。(夏目漱石『道草』)

幼い健三、いや漱石がよじのぼったであろう「仏様」とは、現在も太宗寺に残る金剛大地蔵尊のことだ。高さ数mの大地蔵は、いかにものぼりがいがありそうだ。

大地蔵は現在では東側に置かれているが、漱石の時代には逆に、入口の西に置かれており、東を向いて座っていた。後年、読売新聞の都民版ではその理由をこんな風に解説している。「昔は甲州街道沿いに東面して、ということは、江戸を旅立って西へ向かう衆生の礼拝を受けやすい形で座っておわしたのだが、現在は通りからひっこんで、狭くなった境内の片隅に、なぜか西面して鎮座ましますのである」(読売新聞1981年10月7日)。記事の末尾には「ひ」と記名があるだけだが、昔をよく知る人の筆によるものだろう。

(10/3/20)

*1 菅原健二編著(2011)「川跡からたどる江戸・東京案内」、洋泉社。

*2 東京都新宿区教育委員会(1983)「地図で見る新宿区の移り変わり―四谷編―」

*3 三橋順子(2018)『新宿「性なる街」の歴史地理』(朝日選書)に、新宿遊郭の範囲が詳しく記されており、それはぴったり、かつての耕牧舎の跡と重なっている。

*4 古川誠『田村泰次郎の新宿 ―戦前と戦後、ふたつの新宿をめぐって』井上章一・三橋順子編『性欲の研究 東京のエロ地理編』 pp.63-92