京都芸術センターで。(2025年6月16日)

【インタビュー】音楽学者 柿沼敏江 その5/6

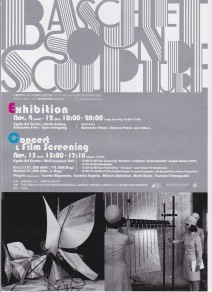

1970年大阪万博のパビリオン「鉄鋼館」の音楽監督だった武満徹に招聘され、フランスから来日したフランソワ・バシェが日本の技術者の協力を得て作り上げた17基の音響彫刻は、万博閉幕後に解体され、長い間倉庫で眠っていたそうです。京都市立芸術大学では、そのうち2基の修復を成し遂げ、復元されたバシェ音響彫刻の展示や、それを生かした創作活動を積極的に行っています。柿沼敏江さんはバシェ協会(HPへ Facebookへ)の顧問でもあり、この音響彫刻の研究と修復に尽力されました。インタビュー5回目は、柿沼さんとバシェ音響彫刻との関わりについてうかがいます。(丸黄うりほ)

バシェのために武満徹が作った『四季』の初演—1分間の沈黙

——ちょうど昨日(2025年6月15日)、京都市立芸術大学 堀場信吉記念ホールで、テリー・ライリーさんが出演されたバシェ音響彫刻コンサートを拝聴しました。このコンサートは、バシェ音響彫刻修復とバシェ協会設立10周年記念事業として開催された「バシェウィーク」の催しの一つでしたね。聞き手の一人としても、本当に稀有な音楽体験をしたと心から感じる、素晴らしいコンサートでした。

柿沼先生はバシェ協会の顧問をつとめておられ、この音響彫刻の修復にも大変ご尽力されたと聞いています。バシェの名は、今までのお話にも何度か出ましたが、先生ご自身はこの音響彫刻を1970年の大阪万博で、すでにご覧になっていたんですよね?

柿沼敏江さん(以下、柿沼) そうなんです、高校生の時に万博で見ていました。夏休みの4日間「鉄鋼館」に通って毎日見ていたけれど、自分で音を出してみたりはしなかったので、とりわけ興味を持ったわけではありませんでした。ただ、初日に武満徹さんの『四季』という曲を聴きました。それは、バシェのために作られた曲だったんです。

その演奏が始まる前の時間、私はホールで打楽器のコンサートを聴いていたんですけど、突然「皆さん外に出てください」ってアナウンスがあって、「次の曲はホワイエで演奏します」というので、何が始まるんだろうと、ホールの外に出たんです。すると、ホワイエにはバシェの音響彫刻が飾ってあるわけじゃないですか。それを叩いて演奏するってことだったんですよ。武満さんも出ていらっしゃって、階段のところに腰掛けて聴いてらっしゃった。そういう状況も私はじっと観察していました。

音楽は、音が鳴ったり鳴らなかったり、いつ終わったかわかんないような曲だったんです。それで、演奏が終わった時に沈黙が流れて、終わったんじゃないかなと思ったんですけど、全然拍手が起きなかったので、どうしたんだろう?終わってるのにな、と不思議に思っていて。ここでもし、私が拍手を始めたら、みんなが拍手するのかなと考えたりして。高校生で何もわかんないから、判断に困っていたんですけど、ふと、武満さんのほうを見たらね、隣の男性に何かささやかれたんですよ。すると、その男性が「うん」とうなずいてから拍手を始めて。そしたらみんなが、それにつられて拍手したんですね。それで、あ、よかったなと思いました。

でもね、なぜあんなに沈黙が長かったのかが、ずっとわかんなかったんです。日本人がああいう曲に慣れてなくて、いつ終わったかわかんなくて、みんなじっとただ待っていたのかな、ぐらいに思っていたんです。

ところが、後年、このバシェ音響彫刻の修復をするようになってから、わかったことがありました。バシェさんのお友達で建築家のアラン・ヴィルミノさんという方がパリにいらっしゃって、この方は万博にフランソワ・バシェさんと一緒に来られて、音響彫刻を作った方なんです。もうかなりご高齢でしたが、京都市立芸術大学で修復した時にいろいろアドバイスしてくださったんです。バシェ修復のきっかけをつくってくれた打楽器奏者の永田砂知子さん(バシェ協会初代会長)と在仏のお姉さん宮崎千恵子さんが、ヴィルミノさんと度々連絡を取っておられたんですが、「ヴィルミノさんが、パリで武満さんの『四季』が演奏された時に拍手がなかった、って言ってる」というんですね。

「えー!それは万博で拍手がなかったのと同じじゃないか」と私は驚きました。ヴィルミノさんも不思議に思い、拍手がなかったから不評なのかなと心配になって、コンサートが終わって武満さんの楽屋を訪ねて、どういうことかと聞いたそうです。そうしたら、武満さんは「終わってから1分間の沈黙をおくと、楽譜に書いた」とおっしゃって笑ったというんです。だから拍手がなかったんだ、と。それは、万博の時もたぶん同じことだったんじゃないかと思うんです。とにかく沈黙が長かった。1分間って長いですよね?

——はい。1分の沈黙は長いですね。

柿沼 悩むほど長い。まだ高校生だったから本当に悩んじゃいました。こんなに拍手が起こらないのは普通じゃないなと思っていたら、そういう形で拍手が始まったのを、私は見ていたんですよ。

塚村編集長 でも、それをよく見ていらっしゃいましたよね、高校生で。

柿沼 本当に悩んだので。ずっと不思議に思っていましたが、ヴィルミノさんの話と一致して、たぶん万博の時もそうだったんじゃないかと思って、今度は、初演された打楽器奏者の山口恭範さんに聞いてみたんです。山口さんは2015年に京都で『四季』を演奏されましたので、その時に。

山口さんは、「1分の沈黙をおくと書いてあったかどうかは忘れたけれど。でも、武満さんは演奏が終わってすぐ拍手が起こるのが嫌いだった」とおっしゃいました。クラシックのコンサートで、曲が終わったら間髪入れずに拍手が起こりますよね、あれが大嫌いだったそうです。バシェの楽器は特に余韻が大事です。「その余韻を聞きたかったんじゃないかと思う」とおっしゃった。あ、そうだな、それで沈黙をおくことを指示されたんじゃないか、と気がつきました。

——楽器の特性をわかった上で、武満さんは1分の沈黙をおかれたということですね。

柿沼 そうですね。終わった後、余韻をずっと聞きたかったんだなと、何十年もたってからやっと気がつきました。ただ、今の楽譜にはそう書いてないんです。ですから、今の演奏家は、それを知らずに演奏されていると思うんですけど、やはり少し間をおいてからお辞儀をされているので、余韻は楽しまれていると思います。

バシェの弟子と大阪万博アシスタントの手を借りて4基を修復

——最初の出会いである1970年の大阪万博の後、柿沼先生とバシェの楽器の二度目の出会いはいつだったのでしょうか。

柿沼 それは、2013年でした。万博記念機構から電話があって、バシェの音響彫刻というのが倉庫に眠っていて、これを修復して演奏できるようにしようという話が起こっていますと。ついては、京都市立芸術大学の先生にご協力いただきたいので、一度、美術の先生と一緒に見にきてくれませんかと。万博記念機構が私に電話してきたのは、打楽器奏者の永田砂知子さんの働きかけがあったからのようでした。それで、彫刻の松井紫朗先生に連絡したら「いいですよ。じゃ、一緒に見にいきましょうか」と言ってくださいました。

行ってみたら、地下の倉庫に、もうホコリをかぶったり、ガラスが割れたり、使えない状態のまま眠っていました。

倉庫に置かれていた修復前のバシェ音響彫刻(以上3点 撮影:柿沼敏江)

——千里の万博会場跡地にですか?

柿沼 そうです。「鉄鋼館」の地下と、もう一つ別に倉庫があって、その2か所に置いてありました。それで、松井先生に「どうですか?」って聞いたら、「修復できなくはない」というようなお答えでした。

どう進めるか考えているうちに、フランソワ・バシェさんのお弟子さんのマルティ・ルイツさんという人がバルセロナにいるとわかりました。永田さんのお姉さんの宮崎千恵子さんがマルティさんを探し出して、万博協会に紹介したとのことでした。マルティさんは今はバルセロナ大学の美術学部の准教授になってらっしゃいますが、この当時は博士課程の学生でした。それから、川上格知(まさとし)さんという、70年万博の際に音響彫刻の製作を手伝った方がすでに名乗り出てくださっていました。まず、この2人が、兵庫県宍粟市にある川上さんのスタジオで「川上フォーン」と「高木(関根)フォーン」の2基を修復しました。「高木フォーン」と呼ばれている音響彫刻は、実は「関根フォーン」だったことが、マルティさんによって明らかにされました。

——「川上フォーン」「高木(関根)フォーン」というのは?

柿沼 バシェ音響彫刻には、フランソワさんが作る時にアシスタントをした人の名前がついているんです。川上さんが手伝ったのは「川上フォーン」、高木(関根)さんが手伝ったのは「高木(関根)フォーン」です。手伝ってくれた人が大事だから、その人の名前をつけるという、フランソワさんの心温まる一面です。「高木(関根)フォーン」は、黒澤明監督の映画『どですかでん』の中で使われています。武満さんが音楽を担当していましたから。

——えっ、そうなんですか。

塚村 『どですかでん』は1970年の制作・公開のようです。

柿沼 川上さんが「高木(関根)フォーン」をトラックに積んで、東京まで運んだそうです。で、その川上さんが名乗り出ていらっしゃった。川上さんのスタジオは、宍粟市の山の中にあって、日本語を話せないマルティさんと英語の話せない川上さんという、言葉が通じない二人が共同生活をして修復していくわけです。身体的コミュニケーションを取りながら、なんか大変だったみたいです。

——大変そうです。

EXPO’70パビリオンのバシェ音響彫刻。高木(関根)フォーンを調整するマルティ・ルイツ(手前左)、修復を終えた川上フォーン(右)。後方奥は池田フォーン (撮影:柿沼敏江)

修復について説明する川上格知氏。EXPO’70パビリオンにて。2013年12月1日 (撮影:柿沼敏江)

柿沼 そこで、まず2基が修復されました。そうしたらマルティさんが、「もっとあるからね、もっとできる。また来たい」っていうんですよ。もともと17基あったわけですから、まだまだ部材が残っていました。それで、どうしたらいいかといろんな方に相談していたら、ちょうど京都市の、京都芸術センターと京都市立芸術大学との共同のアーティストインレジデンスのプログラムがあるから、それに応募したらどうかと言われて、申し込みました。けれど、ほかにも音楽学部の先生からの申し込みがあったので、音楽学部の会議では、マルティさんを呼ぶという私のプランは2位になったんです。もう駄目かなとあきらめかけていたんですが、芸術センターの方でも会議が開かれて、「大阪万博の遺産は大事だ!」と、マルティさんを呼ぶプランが1位になりました。

その時の会議の座長が、京都芸術センター館長で当時京都市立芸術大学学長でもあった建畠晢先生です。昨日(2025年6月15日)のテリー・ライリーさんのコンサートも聴きに来てくださいました。建畠先生も、ほかの先生たちも「万博は大事」と全員一致だったようです。アーティストインレジデンスですから、3カ月間京都にいられて、住居も制作場所も資金も含めて準備が整って、マルティさんを呼ぶことができました。

この時の修復は、京都市立芸術大学の彫刻科でやる方がいいということになり、松井先生とマルティさんとでやったわけです、喧嘩しながら(笑)。で、美術学部と音楽学部の学生が手伝った。これは、なかなかないことで、学部を超えて、学生が共同で作業をしました。音響彫刻はビジュアルなものでもあるし楽器でもあるので、両学部の学生にとって、とてもいい経験になったと思います。

京都市立芸術大学での渡辺フォーンの修復作業。マルティ・ルイツ(左)と松井紫朗(右)(撮影:柿沼敏江)

修復を終えた桂フォーン。京都市立芸術大学大学会館。(撮影:柿沼敏江)

京都市立芸術大学でできたのが「桂フォーン」と「渡辺フォーン」です。「桂フォーン」は桂さんという人が手伝ったからその名がついたんですけど、たまたま当時の校舎があった沓掛という所は、桂に近かったので、なんといいネーミングでしょうと言いながら修復したんですね。それで、全部あわせて4基になりました。

その後、東京藝術大学も修復に関わることになって、「勝原フォーン」が修復されました。

——では、全部で5基?

柿沼 実は、その前の2010年に「池田フォーン」が、万博記念機構の依頼で乃村工藝社によって修復されています。「池田フォーン」は、万博当時、高橋悠治さんが作曲した音楽のために、高橋さんが特別な調律を指定して作ったものなので、バシェとしてはちょっと異例の音響彫刻なんです。重くて大きくて、ちょっと動かしにくい。それもあわせて6基です。

——つまり、順を追うと……

柿沼 2010年に1基。川上さんたちが2013年に2基、2015年に京都市立芸術大学でさらに2基、2017年に東京藝術大学でも1基。で、まだ部材はあったんですけど、ちょっと修復不可能といわれていて、全部で17基あったうち、6基までで修復は諦めました。

坂本龍一もバシェ音響彫刻に夢中になった

柿沼 修復が終わってから、坂本龍一さんが興味を持たれて使ってみたいとおっしゃって、沓掛のキャンパスに来られて録音もしました。もうじき大阪の坂本さんの展覧会で特別に発表されるみたいですね。

——「sakamotocommon OSAKA」。坂本龍一さんの遺産を残すっていうプロジェクトですね。(注:「sakamotocommon OSAKA」は、8月30日から9月27日まで、グラングリーン大阪の「VS.」で開催された)

柿沼 会期中のイベントで、灰野敬二さんが弾くようです。

——灰野さんはどのフォーンを演奏されるのですか?

柿沼 岡田加津子先生が協力されるので、京都市立芸術大学にあるものを持っていくんじゃないでしょうか。「鉄鋼館」(EXPO’70パビリオン)から「池田フォーン」を持ってくるかもしれませんけども。「川上フォーン」は、赤と黒でね、ビジュアル的にもすごくきれいなんです。(注:実際には「川上フォーン」「高木(関根)フォーン」「池田フォーン」が展示され、演奏された)

——坂本龍一さんがバシェ音響彫刻に興味を持たれたのは?

柿沼 バシェ音響彫刻のことを坂本さんに言ってくださったのはダムタイプの高谷史郎さんなんです。高谷さんご夫妻が2015年の京都芸術センターでの武満徹の『四季』の公演を見にこられて、坂本さんに言ってくださったようなんです。それで坂本さんが来られた。坂本さんご自身も1970年の大阪万博で見てらっしゃったんですよ。あらかじめご存知だったので、まあそういうこともあって興味を持ってくださった。でも、坂本さんもね、急に来て演奏しようと思っても、そんなにはできなかった。何時間か鳴らしてらして、まあ、もうちょっとやんないと駄目かなみたいなことおっしゃっていた。ですから、2回いらっしゃいました。

2015年11月15日京都芸術センターでの武満徹「四季」再演(完全版初演)のチラシ。1970年万博では4人の奏者が揃わず2人での演奏となった。

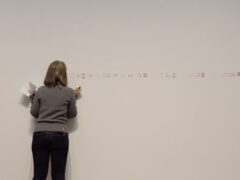

2015年京都芸術センターでの武満徹『四季』公演のためのセッティング。奥左から、高木(関根)フォーン[山口恭範]、川上フォーン[永田砂知子](奥中央)、渡辺フォーン[中谷満](奥右)、手前中央は、桂フォーン[宮本妥子] (撮影:守屋友樹 写真提供:京都芸術センター)*[ ] 内は演奏者名。

——すぐに弾けるものではないということですね。坂本さんであっても。

柿沼 そうですね。でも、坂本さんの様子を見ていたんですけど、音を出し始めるとね、だんだん音を出すことに興味が出てきたのか、いろんなとこを叩き始めて、壁とかドアとかも叩いて(笑)。ここはこんな音がするんだ、とかね、やりながらね、叩きまくってらっしゃるんですよ(笑)。なんかバシェだけじゃなくて、他のものも叩いてみよう、みたいになっちゃったんです。坂本さんを見ているのが面白くなってきちゃって。

——へえ、そんなことが!面白いですね。私、坂本龍一さんのドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto:CODA』(2017年)を見たんですけど、その映画の中でも、晩年の坂本さんは、いろんなものの音自体がすごく好きなんだみたいなことをおっしゃっていて。

柿沼 そうそう。サウンドアートみたいなことに取り組まれていましたね。『async』という作品もそうですし、最後のアルバム『12』なんかもそうですけど、音を使った作品を残されていますね。高谷さんと一緒にインスタレーションもされていました。

——そういった坂本さんの志向に、バシェ音響彫刻や高谷史郎さんの影響はあったんでしょうか?

柿沼 かなりあったと思います。高谷さんの影響は大きいと思いますよ。サウンドインストレーションという方向性は、楽曲を作るということよりも、音を出すということに興味が向かっていたということじゃないでしょうか。

——音を出すこと。

柿沼 はい。ひょっとしたら、坂本さん、ひょうたん楽器にも興味を持っていたかもわからないなっていう感じがしました。

——(笑)そうなんですね。バシェの音響彫刻について、楽器として、あるいはまた彫刻として、先生ご自身はどんな評価をされていますか?

柿沼 なかなか難しいですよね。いろんな音が出ますからね。どうやるかっていうのはその人その人で違ってくるので、いろんな方が弾いてますけれども、人によってもう全然違う音になりますし。

私は演奏家ではありませんが、京都市立芸術大学には、マルティさんが作った小型の音響彫刻が何台かあって、それをマルティさん、岡田加津子先生と一緒に弾いてたら、病みつきになるんですよ、やめられなくなる。ガラスの棒を、水で濡らした手で擦ると音が響くのですが、棒が振動して、その振動が気持ちよくなる。音も気持ちいいんですけど、振動も気持ちいいので、あ、こうやってこういう音が出るんだみたいなことをやってると、やめられなくなって、結構ずっと鳴らしてましたね、30分以上、みんなで。

マルティ・ルイツ制作の小型の音響彫刻「冬の花」(撮影:柿沼敏江)

マルティ・ルイツ、岡田加津子と一緒に「冬の花」を即興演奏 。京都市立芸術大学 大学会館にて(撮影:柿沼敏江)

——柿沼先生や坂本龍一さんのような方にとっても難しいという面がある一方で、思わず夢中になってしまう、子どもの遊びにも通じるような、音を出す楽しみみたいなものを感じられる楽器でもあるんですね。

柿沼 音符が読めなくても誰でも楽しめる楽器なんです。「私は楽譜が読めませんが、これは演奏できます」と言った方がありました。こういうことはやっぱり大事じゃないかと、気づかされました。音楽大学などにいると、クラシックのすごく難しい曲を弾いたりするわけですが、そうじゃない音楽の世界があるということを、バシェの音響彫刻を使ったコンサートを通じて、学生さんたちが知ってくれてよかったなと思ってます。

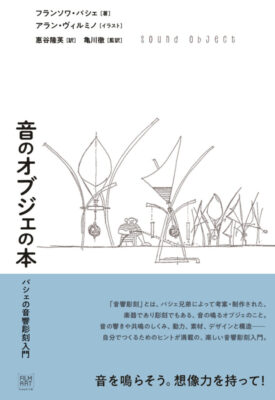

——私はそのコンサートの帰りに、フランソワ・バシェの著書『音のオブジェの本 バシェの音響彫刻入門』(フィルムアート社)を買いました。音について、音の出る仕組みについて、とても面白く書かれていて、私のような素人にもわかりやすい。

柿沼 すごく面白い本ですよ。どういうふうに音が伝わって響くのか、といった音の原理から説明してるので、本当にいい本だと思います。

フランソワ・バシェ著『音のオブジェの本』フィルムアート社刊(2025年)、アラン・ヴィルミノ[イラスト] 恵谷隆英[訳] 亀川徹[監訳] amazonへ

バシェ音響彫刻によるテリー・ライリーの新作『NIJINOWA』

——テリー・ライリーさん自身が出演された昨日のコンサート「テリー・ライリーとバシェ音響彫刻」も、もともとは、ご本人がバシェの楽器の音を聴きにこられて実現した企画なんですよね?

柿沼 そう、実際にさわってみてね、いい音出されてたみたいなんです。すごくいい反応してらっしゃったと聞きました。ライリーさんは「この楽器が歌っているのを、私はただ聴いているだけだ。この楽器を作った人(バシェ)がすごい!」とおっしゃったそうです。自分が奏でるということではなくて、誰かが鳴らしてくれているみたいな、そういう捉え方をされる方なので。昨日の曲もそういうかたちで作ってくださったんじゃないかなと思います。

——あの曲は、テリー・ライリーさんの新作ですよね。

柿沼 世界初演です。タイトルは『NIJINOWA』ですが、「WA」っていうのはいろんな意味がありますと。調和の和もあるし、平和の和もあるし、それからリングの輪もあるから、それを漢字で書かないで、「WA」と書いてくださいと。

——すごい作品でした。

柿沼 そうですね。なかなかよかったですね。

——びっくりしました。ライリーさんの後ろにコーラスがずらっと並ばれた時は、いったい何が始まるのかなと思いました。

柿沼 本当はホールの上階に立つ予定だったんですけど、声がライリーさんに届きにくいということで、二転三転して、急きょ舞台の上に立つことに決まったんです。

——舞台の上に人の声の輪があって、上階の後ろでバシェの楽器を演奏してるから、ホール全体で鳴っているみたいな感じでした。

柿沼 そうでしたね。演奏の最初に声が小さく聞こえて、次第に厚みを増し、そこに雲行きを変えるようにバシェの楽器(マルティさんの「冬の花」)の音が入っていきました。あれは小さい音でしたけど、よく聞こえて、声と合っていましたね。その後で、渡辺フォーンが加わりました。

テリー・ライリー《NIJINOWA》舞台上のコーラス。中央に座っているのがテリー・ライリー(撮影:三浦麻旅子)

テリー・ライリー《NIJINOWA》。ホールの最上階でバシェ音響彫刻(渡辺フォーン)を演奏する岡田加津子(左)とSARA (撮影:三浦麻旅子)

——聴いていて思ったのは、人の声とバシェの楽器の音がものすごく合っていた、なんか似てるなと思いました。

柿沼 合っていましたね。小さな音でもよく聞こえるんですよね、演奏している人には。それが大きなうねりになっていってホール全体に響き渡った。

——うねるような感じ。音の波になっているなと思ったんです。

柿沼 そう。それで純正律で、倍音で鳴っていたので、非常にいい感じに聴こえました。最初に鳴った倍音に、みんながだんだんと加わってきて。

——テリー・ライリーさんは作曲もされますけど、演奏家としては、私はほぼ即興の方と思っていました。『NIJINOWA』の前、コンサートの前半に演奏された曲は、まったくの即興だったんですよね?

柿沼 そうです。前半の曲は最初、赤いキーボードを弾いていたんですけど、なぜかうまく動かなかったらしいんですよ。ちょっとノイズみたいな、変な音が出てたでしょう?

——ああいう音の楽器なのかなと思っていました。会場に、テリー・ライリーさんをずっと追いかけてるファンの友達がいたので、赤い楽器のことを聞くと、あれはNORD STAGEという、ライリーさんのお気に入りの楽器でかなり長く使っていて、シンセサイザーとキーボードと両方の機能があると言っていました。だから、あの変な音もわざとなのかなと。

柿沼 私もそうだと思ったんですよ。でも、実はうまく動かなかったんですって。それで、途中から別の楽器に変えて演奏したんです。前日まではあの赤い楽器がすごく良く鳴っていたそうです。電子楽器でそんなことがあるのかしらと思ったんですけど、後でお話を聞いたらそういうことだったらしい。ライリーさんは、その時の気分というか、状況でどんどん演奏が変わってくんですって。あんなに長く即興演奏やるつもりはなかったらしいんですけど(笑)、なんか乗ってきたようですね。

——結構長くやってましたよね。

柿沼 40分くらいやってましたよね。最初の予定は20分だったらしいです。

——ときどき途切れて、また始まるみたいな感じでしたね。

柿沼 もう終わりかなと思ったらまた始まって、あら?と思ったんですけど。なんか反応もお客さんたちがね、しんと聞いていらっしゃるからね。たぶん、そういう反応もよくて、もうちょっとやろうかなって気持ちにだんだんなってくる、すると、続けちゃうみたいなんですよ。誰もわからないんですよ、あとどのくらいで終わるか。

——そうだったんですね。

柿沼 マネージャーさんが、あんなにいっぱいやっちゃってとか言ってました(笑)。

*続きます