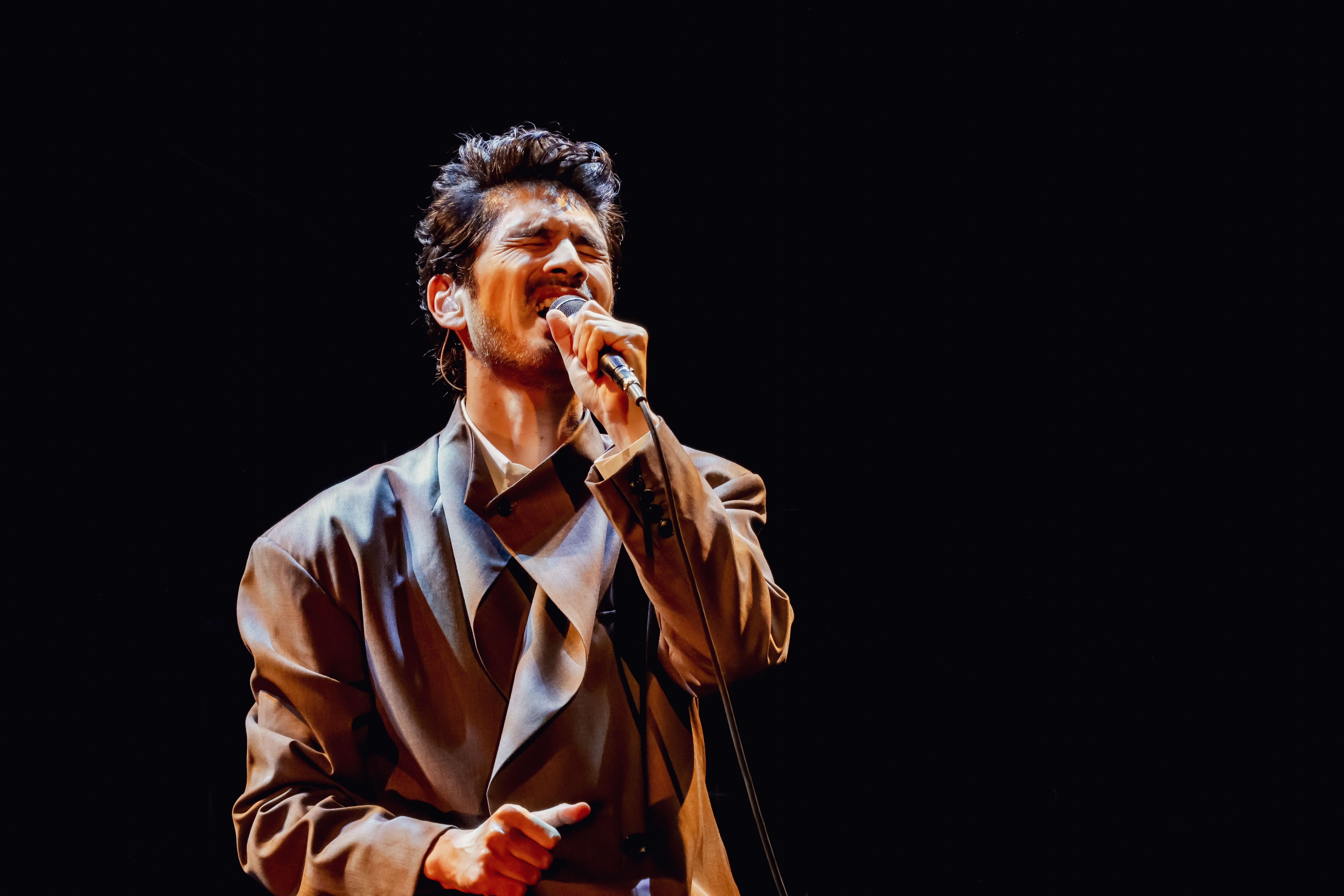

【インタビュー】音楽学者 柿沼敏江 その4/6

京都芸術センターで。(2025年6月16日)

独自の音律(43微分音階)による楽曲と、それを演奏するため自ら手がけた創作楽器で知られる、アメリカ現代音楽の作曲家、ハリー・パーチ。パーチ研究の日本における第一人者である音楽学者の柿沼敏江さんは、「パーチは楽器の素材として、木や竹やひょうたんを好んだ」といいます。古くから民族楽器などに使われてきたひょうたんですが、現代音楽の作曲家が創作楽器のために積極的に使用していたとは驚きです。インタビュー4回目は、パーチのひょうたん楽器を中心に、あまり知られていないエピソードまで深掘りして教えていただきました。(丸黄うりほ)

「ひょうたんおじさん」から購入したひょうたんで多様な楽器を制作

——パーチの楽器には、ひょうたんでできた楽器もありますよね?

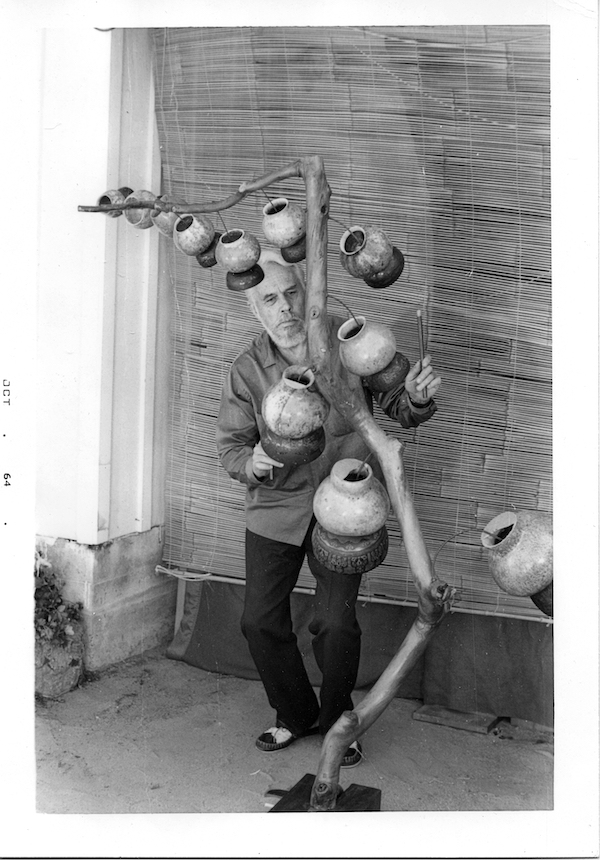

柿沼敏江さん(以下、柿沼) はい、パーチのひょうたん楽器はたくさんあります。これは、「ひょうたんの木とコーンゴング」という楽器です。ひょうたんの上に中国のベルがのっています。中国には積み重なるような形のベルがあるんですね。つながっているものを一つひとつ剥がして、ひょうたんに付けていったんだと思います。この木はユーカリで、サンディエゴにはよく生えています。

ひょうたんの木とコーン・ゴング Courtesy of the Harry Partch Estate. Jonathan Szanto, Archivist and Curator.

ひょうたんの木とコーン・ゴングを演奏するパーチ 1964年(撮影:Danlee Mitchell) Courtesy of the Harry Partch Estate. Jonathan Szanto, Archivist and Curator.

——黒い部分がベルで、ひょうたんでその音を共鳴させているのでしょうか?

柿沼 そうです。パーチはひょうたんを、“ひょうたんおじさん gourd man” から買っていたんです。そのことは『インターヴァル Interval』っていう雑誌(vol. II, no. 2,3, Spring-Summer 1980)に掲載された「ひょうたんおじさん—そしてパーチ Gourd man–and Partch」というタイトルの記事に載っています。この記事を書いたのは、ベース・マリンバ(前回インタビュー参照)のレプリカを作ったジョナサン・グレイジャー Jonathan Glasierという人で、パーチのお弟子さんです。この写真は、ジョナサン・グレイジャーが “ひょうたんおじさん” と呼ばれていたWilbur Bradley氏に会っているところです。「Gourd Man」と書いてあるので、直訳すると「ひょうたん男」っていうことでしょうか。この雑誌にはひょうたん楽器だけじゃなくて、ハンド・インストゥルメントとして、小さい規模の楽器もいくつか載っています。

記事によると、この “ひょうたんおじさん” は、自分のことを「世界一幸せな人間だ」と言っています。この写真が撮られた頃は、もう80歳か90歳くらいで、仕事を引退して、ひょうたんを使って物を作っている、というようなことが説明されています。おいしい料理を奥さんが作ってくれて、毎日ハッピーな生活を送っていると言っていますね。

——柿沼先生に以前教えていただいた動画(YouTubeへ)では、“ひょうたんおじさん” は、ひょうたんに顔を描いた人形のようなものを作られていましたね?

柿沼 そうそう、この方自身が作っているのは楽器ではないんです。ひょうたんを使って人形とかいろんな物を作ってらっしゃって、で、それを子どもにあげるのを楽しんでる、という話でした。

——「ひょうたんの木とコーンゴング」のひょうたんも、パーチは “ひょうたんおじさん” から買ったということですね。

柿沼 そうなんでしょうね。それから「ひょうたんの木とコーンゴング」の、このコーンは飛行機の燃料タンクで、廃物利用をしています。これは、キノコのようにも見えますね。単に音を鳴らすだけの楽器というわけではなく、ステージ上でも映える楽器で、実際、これは舞台の大道具でもあったようです。パーチは、視覚的にも美しい楽器を作ってる。そういう面もあるということですね。楽しいでしょう?

——それでこういう形をしているんですね。パーチの楽器はビジュアルも楽しいですね。これはどんな音がするんでしょう?

柿沼 作品の中で聴くとその音だけ取り出すのは難しいんですよね。Apple Music Classical や、Spotifyで聴けます。鉦のようなゴングの音をひょうたんで増幅してるということですよね。

民族楽器を参考にして作ったひょうたん楽器、一弦楽器

——パーチのひょうたん楽器は、ほかにもありますか?

柿沼 ありますよ。まず弦楽器としては、エクターラというインドの一弦楽器(Ektara, Gopiyantra, Gopichand, Khamak)を真似たものがあります。必ずしもエクターラはひょうたんでなくてもいいんですが。パーチは、ひょうたんを使って作り、彩色もして、演奏していました。

エクターラ〈小〉 Ektara (撮影:柿沼敏江)

エクターラ〈小〉 Ektara (撮影:柿沼敏江)

——この二つはインドの民族楽器エクターラにとても似てますね。

柿沼 ほぼそのままですね。ほかにも、パーチが作ったエクターラに非常に巨大なひょうたんを使ったものがあって、あまりにも大きいために、楽器を支えるものを作って、そこに引っ掛けています。

エクターラ〈大〉 Ektara(撮影:柿沼敏江)

ちなみに、これは私が持っているインドの民族楽器エクターラですが、京都の寺町にある民族楽器店で購入したものです。これとほぼ同じですね。

エクターラ〈インド〉Ektara 〈India〉(撮影:柿沼敏江)

——これは胴が木でできていますね。インドのエクターラも、もとはひょうたん楽器だったようですが、いま楽器店さんなどで売られているものは胴が木でできたものがほとんどです。

柿沼 そうですね。ひょうたんだとすぐ壊れちゃうからでしょうね。でも、パーチはひょうたんを使っていました。

——その音を好んでいたから。

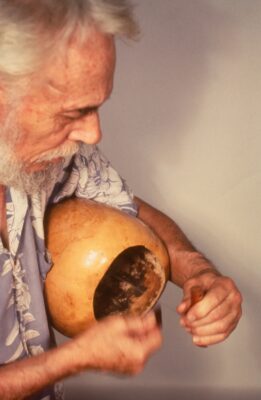

柿沼 だと思います。そしてこれはグバグビという楽器で、これもひょうたん楽器であり、一弦楽器でもあります。さっきのエクターラと同じような原理なんですが、この楽器は、弦が張ってあるわけではなくて、自分で弦を引っ張って演奏します。弦の一方は、胴の底に張った革の中央につないであって、もう一方は、中から外に出て糸巻につながっています。

グバグビGubagubi(撮影者不明) Courtesy of the Harry Partch Estate. Jonathan Szanto, Archivist and Curator.

楽器の支えもないので、脇に挟んで支え、弦を引っ張ると革が張るわけです。その弦を弾いて出る音を、ひょうたんで共鳴させる。

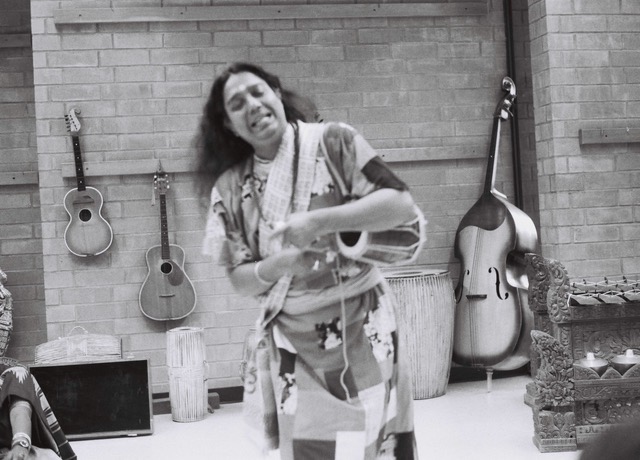

もともとはインドの楽器で、アナンダラハリAnandalahariとかゴビヤントラGopi JantraとかカマックKhamakっていう呼び方が一般的だと思うんですが、オノマトペ風のグブグビGubgubiという呼び方もあって、パーチはその呼び名をとったらしい。この写真は私が持っているアナンダラハリです。サンディエゴ州立大学にはインド音楽の先生もいて、その方にお願いしてインドで買ってきてもらったんです。ベンガル地方で旅をして歩くバウルと呼ばれる托鉢修行歌手たちが、このアナンダラハリを演奏するんですね。

アナンダラハリAnandalahari〈インド〉(撮影:柿沼敏江)

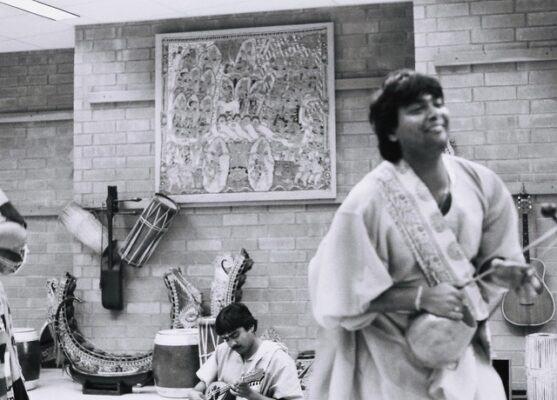

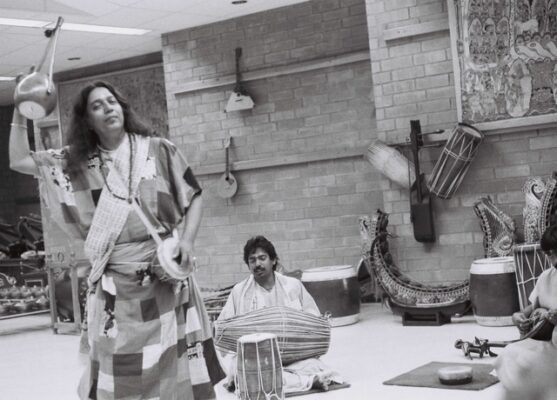

アナンダラハリ(パーチの楽器名はグバグビ)を演奏するバウルのリーダー。UCLAにて(撮影:柿沼敏江)

エクターラを演奏するバウルの若者。左手でエクターラのネックを抑えてピッチを変えている。UCLAにて(撮影:柿沼敏江)

エクターラを掲げるバウルのリーダー。UCLAにて(撮影:柿沼敏江)

——グバグビを演奏している、この写真の人物は誰ですか?

柿沼 これはハリー・パーチご本人です。結構いいひょうたんを使ってると思います。

——そうですね。丸い形のひょうたんのように見えますね。

柿沼 切って使っているから元はどんな形かわかりませんけど、しっかりした素材でできてるように見えます。これは私がサンディエゴに行った時には、もうありませんでした。楽譜には書いてあったけど楽器がなかったから、パーチの右腕だったダンリー・ミッチェル教授に「どういう楽器ですか?」って聞いたら、「えー、もうなくなっちゃったな」とか言いつつ、「写真が残っているよ」って教えてくれました。一種の太鼓ですが、弦もついているから、膜鳴楽器なのか弦楽器なのか、楽器としてはどう分類すればいいのか迷いますね。

——聴いてみたかったですね。

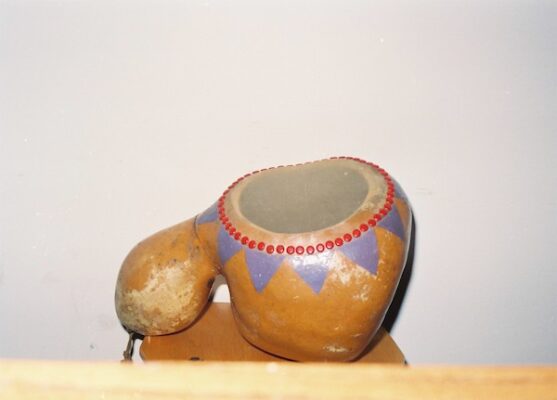

柿沼 それから、これはひょうたん太鼓。ひょうたんに穴を開けて、革、たぶん牛革だと思いますが、革を張ってあります。裏にもサウンドホールが開いていて、結構いい音がしました。

ひょうたん太鼓 Gourd Drum(撮影:柿沼敏江)

ひょうたん楽器はまだありますよ。これはウグンボです。弦が水平と斜めの両方に弦が張ってあるんです。上の弦を鳴らしてもいいし、下の弦を鳴らしてもいい。アフリカに似たような楽器があって、ウグンボという名前もそこかからとってきているんでしょうか。楽器学の先生にも見てもらったんですけれど、これも一種のハープかもしれません。梓弓のような一弦楽器の一種であるともいえますね。形も面白いですよね。

ウグンボ Ugumbo (撮影:柿沼敏江)

それから、これはクライコードといいます。ひょうたん楽器ではありませんが、パーチの作った一弦楽器ということで紹介しておきますね。これはかなり大きな楽器で、弦が一本ここに張ってある。大きいけれど、弦は一本だけなんですよ。レバーがあって、そのレバーを引くと音が、声のように「うえ〜ん」って鳴るんですよ。

クライコードCrychord (撮影:柿沼敏江)

——このステッキのようなレバーを引くんですか?

柿沼 そうそう。この楽器は話せるわけなんですよ。「叫ぶ弦」というわけでクライコード。パーチはそういう音が好きで、そんな楽器ばかり作っています。

——いいですねー!この楽器は、曲の中でもけっこう激しく叫んだりするわけですか?

柿沼 いやいや、そんなには使っていなかった(笑)。曲の中で大活躍する楽器じゃないですから。

続いてこちら。これはモノコードといいます。これはルー・ハリソンが作った楽器なんです。楽器としてというよりも調律のためにもモノコードはいるだろうと、ハリソンがパーチに作ってプレゼントしたものです。だから演奏に使ってはいませんでしたけども、ルー・ハリソンが作ったということもあったので、ご紹介します。ひょうたんではなく、木でできていますが、ハリソンはこういう装飾も自分でやるんです。赤はハリソンが好きな色です。

モノコードMonochord ルー・ハリソン制作(撮影:柿沼敏江)

塚村編集長 パーチの楽器に、マツダ・マリンバというのがありますよね。あれは、マツダランプを使っているからですか?

マツダ・マリンバ Mazda Marimba Courtesy of the Harry Partch Estate. Jonathan Szanto, Archivist and Curator.

柿沼 そうです。そもそもマツダという名前はアフラ・マツダからきているんですよ。アフラ・マツダっていうのはゾロアスター教の神様なんですよ。光の神様ですね。パーチがマツダ電球から取ったというよりもアフラ・マツダから取ったんだと思います。電球を使った楽器だから。パーチは一応、素材としてガラスはOKなんですね。ガラスのペコペコいう音が面白いです。あの楽器は音が小さいから電気で音を増幅させるんです。あれも電球だから、だいぶ壊れていましたけど、まあ、取り替えればいいので。

——造形としてもきれいな楽器ですね。

柿沼 このクラウドチェンバー・ボウルズCloud-Chamber Bowlsは理科の実験に使うような、ガラスの大きなビンを半分に切って吊るしています。調律もほぼそれに合わせた形でやってる。

クラウドチェンバー・ボウルズCloud-Chamber Bowls 演奏しているのは、パーチの記録映画『The Dreamer that Remains』(1972)の映画監督スティーヴン・プリオ(撮影:Danlee Mitchell) Courtesy of the Harry Partch Estate. Jonathan Szanto, Archivist and Curator.

——パーチは民族楽器も参考にしつつ、いろんな発想で、自分の音楽を演じるためにたくさんの楽器を作り出していったということなんですね。

柿沼 ボリビアの楽器なんかも使ってますし。

——創作楽器ではない、民族楽器そのものも使っているのですか?

柿沼 ボリビアン・ダブルフルートという、2列になっていて音が二つ出る、ダブルフルートを使ってます。

——普通の西洋楽器も使っていますか?

柿沼 はい、リードオルガン(クロメロディオン)がそうですね。ただ、調律を自分の調律に変えています。

クロメロディオン(リード・オルガン)(撮影:柿沼敏江)

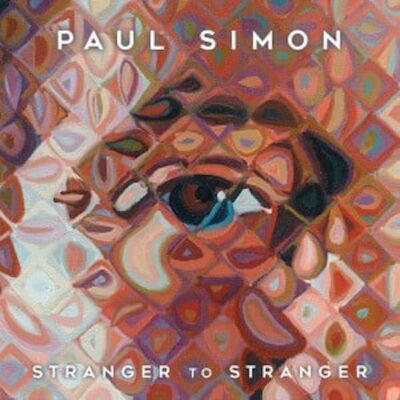

ポール・サイモンやあがた森魚もパーチのファン

柿沼 そうそう、パーチのリードオルガンにはレプリカがあってね。それをサイモン&ガーファンクルのポール・サイモンが、パーチが大好きで、購入して自分で使ったんです。ポール・サイモンが最近出した2枚のアルバム(『ストレンジャー・トゥー・ストレンジャー』『7つの詩篇Seven Psalms』)はパーチの楽器を使っているんです。リードオルガンのほかに、クラウドチェンバー・ボウルズも使っていて、『ストレンジャー・トゥー・ストレンジャー』のライナーノートにはこの二つの楽器の写真も出ています。このアルバムの第1曲「ザ・ウァーウルフ」の冒頭、いきなり「ウィーンウィーン」という奇妙な音が聞こえますが、これはインドの楽器ゴピチャンド、つまりエクターラの音です。竹のネックを手で絞ってピッチを撓ませています。明らかにパーチの影響だと思います。

ポール・サイモン『ストレンジャー・トゥー・ストレンジャー』(ユニバーサルミュージックジャパンへ)

——ポール・サイモンがパーチのファンだとは!

柿沼 そうなんです。ムジークファブリークがニューヨークでパーチの公演をした時に、聴きにきていたそうです。ちゃんとファンはいるんですよ。日本にもね、ファンがいるのがわかって。あがた森魚さんという方なんですけど。

——あがた森魚さん!

柿沼 そう。突然私のところにメッセンジャーで連絡があって。「僕、ハリー・パーチが好きなんですけど、もっとパーチについて知りたいと思いますが、どうしたらいいですか?」ってメッセージが突然来て。全然面識ないのに。それからいろいろやりとりをして、「パーチの曲が書けました」って連絡がありました。

——最近の曲ですね?

柿沼 「ハリー・パーチのお嫁さん」っていう曲で『オリオンの森』というアルバムに入っています。なぜお嫁さんなのかよくわかんないんですが。でも、それを作ってCDを送ってくださって。「パーチを敬愛してます」みたいなことをおっしゃるので、驚きました。

あがた森魚『オリオンの森』(あがた森魚オフィシャルサイトへ)

——パーチのファンは、今はもう世界中にいらっしゃるのですね。

柿沼 結構そうなんですよね。好きな人は好きで、特にポピュラー音楽系の人が好きみたいで。あんまりクラシックの人はね、わかんないみたいです。私も最初はわかんなかったんですけど、やっぱりああいう味わいっていうのはね、わからない人はわからないっていうところがあります。

——先生がアメリカの大学でパーチの研究をしたいと考えられた時、指導教員に「そのうちに忘れられる作曲家だから」と言われたというお話が先に出ましたが。その時代と今とは、すいぶん変わったと思われますか?

柿沼 そうですね。世界各地でパーチの楽器は作られています。ロサンゼルスにも1セット作られていて、それからケルン、アムスタルダムのグループも作っています。オリジナルはシアトルのワシントン大学に置かれ、演奏もされていたのですが、2024年にサンディエゴに戻りました。だから、なくなって忘れ去られることはなく、増えてるという状態で、なかなか面白いことになってきていると思います。

——よかったです。先生には先見の明がおありだったんですね。

柿沼 いや、先見の明じゃなくて。ただまあ、面白いものが目の前にあって、指をくわえて見ているということではもったいないから、やってもいいかなっていう程度のことにすぎませんけれど。

——でも、そこに行かれて、記録されたというのが大きい。

柿沼 この間、ロサンジェルスの「パーチ・アンサンブル」のジョン・シュナイダーという人から連絡をもらいました。パーチは2台のリードオルガンを制作したんですが、そのうち1台の方の音律がよくわからなかったらしい。でも一応私が論文にその音律について細かいことを書き留めておいたので、「それがすごく参考になった。ありがとう」っていうメールがきました。彼はレプリカを作っていて、現物がないところでレプリカを作ることになって、音律をどうしたらいいかわからなかったらしいんですが、「論文のおかげでわかった。大変助かった」と言ってきてくれて。良かったなと思いました、少しは役に立ってるのかなと。

——これから先もハリー・パーチの研究家は出てこられると思いますけども、先生の書かれた論文が基礎文献になっていきますね。

柿沼 いや、そうでもないんですけどね、まあ、少人数ですが、見てもらっているみたいで、細々と残ってる感じではあって、消滅してないのはうれしいなと思います。

——でも本当に時代が変わって、逆にファンが増えてきたんですね。

パーチは、限りなく古代や民俗学の世界に近づいていった現代音楽家

柿沼 それでね、日本でもパーチの楽器を1セット作ったらどうかという声も出てきています。

——本当に!素材の供給源はありますから、ひょうたん楽器は日本でも作れます。実現したらいいですよね。そしたらコンサートも日本でできて、面白い音なども生で聴けるし、楽器の大きさもわかるし、そのビジュアルも観れる。やっぱりCDを聞いてるだけだとわかりません。

柿沼 そうなんです。そもそもの考え方として、パーチの楽器は舞台セットでもありますから。つまり演奏家と音が一体化する舞台を作りたい、というのがパーチの構想だったのです。例えばね、これなんか、ちょっと見てください。クァドランギュラリス・レヴェルスムQuadrangularis Reversumという難しい名前の楽器ですが、上の横木がこう湾曲してるでしょう?これは日本の鳥居を模しているんですよ。(*Quadrangularは「四角形」を意味し、Reversumは「逆」を意味する。最初の構想では、日本の四角い竹を使う予定だったため「四角」という名称をつけたものの、材料が入手できなかったため、通常の丸い竹に変えた。また中央の鍵盤部分はダイヤモンド・マリンバの鍵盤の音律を上下反転させているため、「逆」という名称が付けられている)

クァドランギュラリス・レヴェルスムQuadrangularis Reversum Courtesy of the Harry Partch Estate. Jonathan Szanto, Archivist and Curator.

——あ、本当ですね。

柿沼 パーチはこれを、「トリイ・バー」って言ってたんです。トリイ・バーはクラウドチェンバー・ボウルズにもついています。これを舞台にした作品もあって、ここでは鳥居が神社を象徴しています。つまり楽器が大道具にもなっている。そういうふうに楽器ができているんです。

——「アンサンブル・ムジークファブリーク」の『怒りの妄想』のCDにも、アフリカの話と日本の話と二つの話が収録されています。

柿沼 そうそう。日本の話は能の『敦盛』が元になってます。パーチが最初に接近したギリシャの歌と日本の歌は似ているともいわれてます。パーチには「古代ギリシアの音階による2つの習作」っていう曲があるんですが、その曲を聞くと、日本の民謡みたいに聞こえます。だからなんだか懐かしい響きがするんじゃないかと思います。

——パーチはギリシャの悲劇に興味があり、日本の能にも興味があった。演劇的な発想なんですね。

柿沼 能って死者の霊が出てきますね。そういう世界がすごく好きだったみたいです。音楽というのは霊的なものを呼び起こすものだ、という考え方を持っていたので。そして古代人はそういうことをやっていたと。だから人間が近代化されて、それを忘れてしまってるから、もう一回そういうスピリットを取り戻したいっていうのがパーチの考えだったわけです。非常に限りなく古代や民族学の世界に近づいていった現代作曲家っていうことになるかと思います。

——一周回ってということですね。パーチが、ひょうたんを使って楽器を作ったのも原点回帰でしょうか。ひょうたんは楽器のルーツ、共鳴するのであらゆる楽器の元だといわれています。

柿沼 私もひょうたんは好きです。これもパーチのおかげなんですけどね。ひょうたんがこんな楽器になるんだっていうのを知って、本当に驚きました。日本人には身近なものですから。

——そうですね。開催中の万博でも、アフリカのブースではひょうたん楽器を自国の文化として展示されている国が多かった。今もひょうたん楽器を文化として愛しているんだなっていうのがわかりました。日本の楽器でも、笙や琵琶はもともとひょうたん製だったらしいですし、中世から江戸時代くらいまでの京都では、空也僧が鉢やひょうたんを叩いて街を歩きながら茶筅を売っていたらしいです。

柿沼 ひょうたんに穴を開けて、革を張ったら太鼓になりますから。

——ひょうたんは楽器のルーツで、ハリー・パーチはそのことにも気づいていたということですね。

柿沼 そう。古代に帰ることが大事だと思っていた。一弦楽器に興味を持ったのも古代楽器の、楽器の始まり、起源にまで辿るっていうことを考えていたのかなと思います。

*続きます