春のうきうき

春ともなれば、人々はうきうきとしてくる。時まさに、学校は新学期、新入生の希望と期待に満ちた顔であふれ、町では新入社員の初々しくも緊張した面持ちが見られる。自然界が新芽で萌えたつと、人間もその感化を受ける。そして日本は桜の時期でもあり、満開の花に沸き立つ気分が一層あおられる。

いやこの時期、うきうきするのは日本人だけではない。600年ほど前のイギリスでも、次のように歌われる。

四月がそのやさしきにわか雨を

三月の旱魃の根にまで滲みとおらせ、

樹液の管ひとつひとつをしっとりと

ひたし潤し花も綻びはじめるころ、

西風もまたその香しきそよ風にて

雑木林や木立の柔らかき新芽に息吹をそそぎ、

若き太陽が白羊宮の中へその行路の半ばを急ぎ行き、

小鳥たちは美わしき調べをかなで

夜を通して眼をあけたるままに眠るころ、

――かくも自然は小鳥たちの心をゆさぶる――

ちょうどそのころ、人々は巡礼に出かけんと願い、

棕櫚の葉もてる巡礼者は異境を求めて行かんと冀う、

もろもろの国に知られたる

遥か遠くのお参りどころを求めて。

とりわけ英国各州の津々浦々から

人々はカンタベリーの大聖堂へ、皆病めるとき、

癒し給いし聖なる尊き殉教者に

お参りしようと旅に出る。(チョーサー 作, 桝井迪夫 訳『完訳 カンタベリー物語(上)』岩波文庫より)

さて、人々はお花見に出かけるのではなく、巡礼の旅に出るというのである。イギリス、ケント州の町カンタベリーにある大聖堂には、ここの大司教であったトーマス・ベケット(Thomas à Becket, 1118?-70)の祠があり、王ヘンリー2世と対立して、聖堂内で殉教した彼の徳を慕って、訪れる者がひきも切らなかったという。ただし、日本のお伊勢参りもそうであったように、人々を駆り立てたのは、宗教の敬虔な思いだけではなく、旅の楽しみでも大いにあったらしく、それはこの作品『カンタベリー物語( The Canterbury Tales)』をひもとくにつれ明らかになってくる。

カンタベリー大聖堂, Public domain(Wikimedia Commonsより)

トーマス・ベケット。『ピーター・オブ・ラングトフトのイングランド年代記』大英図書館所蔵から引用, Public domain(Wikimedia Commonsより)

巡礼に出るため、ロンドンの郊外にある旅籠に落ち合った30名ほどの人々(作者もその一人である)が、ここで出会ったのも何かの縁と、旅籠の主人の発案で、めいめい物語をすることになる。これは、作者晩年の作で未完であり、皆が話し終わっていないのであるが、当時の社会の鏡を映したといってもよいほど、多種多様な階級や職業がさながら絵巻物のように繰り広げられる――宮廷関係としては騎士、およびそのしもべたちが、教会関係は、尼僧院長、尼僧、僧侶、教区司祭が、ブルジョワ階級からは、貿易商人、同業組合の市民、バースの女房(バースは地名)、さらに地主階級は郷士、農民階級は農夫、船乗り階級は船長、その他の低い階級は料理人、粉屋などなどが登場する。作者のこうした階級意識は、かなり敏感だったと見受けられる。とはいえ、免れているのも数人いるものの、作者の人物紹介はかなり辛辣で、チョーサーのいきいきとした筆はここでもすでに振るわれているのである。

いずれにせよ、19世紀ロマン派の先駆となった詩人ブレイク(William Blake)が、普遍的な人間の姿が描かれていると称賛している。14世紀の人々が描かれているが、またそれは時代を超えてもいるということである。

全体の「序詞」で、このような語り手一人一人が紹介されるが、その前、この長い物語の冒頭が、今引いた箇所である。重苦しい冬から解放され、自然のみなぎるエネルギーに促されるかのように浮き立つ人の心を見事にとらえた詩行として知られているが、だからこそ、これをあえて逆手にとって、20世紀の詩人T.S.エリオット(Eliot)は「四月は残酷な月 (April is the cruellest month)」と歌ったのだった。(あたりが浮き立つと一層沈むということになるし、浮き立った反動で沈み込むということにもなる——五月病である)

作者チョーサーは忙しい公人でもあった

『カンタベリー物語』の作者はジェフリー・チョーサー(Jeoffrey Chaucer, 1340頃‐1400)、ロンドンで、新興階級であった葡萄酒商のもとに誕生。やがて、エドワード3世の王子の妻に仕える小姓となり宮廷人となる。百年戦争に従軍したのち、国王の侍従の待遇で、外交使節としてフランス、イタリアへ。

ジェフリー・チョーサー肖像。ウェールズ国立図書館, Public domain(Wikimedia Commonsより)

彼の生涯を文学的に3期に分けると、第Ⅰ期がフランス期で、フランスの宮廷文学や、ラテン文学に影響を受けた。第Ⅱ期はイタリア期で、ルネッサンスの花開くフィレンツェを訪れ、ダンテはすでに亡くなっていたとはいえ、実際に会ったかどうかは不明だが、ペトラルカやボッカチオといった大詩人健在のこの町から大いなる刺激を受けた。この成果は『トロイラスとクリセイデ』に顕著で、近代心理小説の先駆とまでいわれている。円熟期の第Ⅲ期はイギリス期で、公の仕事もロンドン港税関長・土木工事監督官などを務め、ますます多忙となったが、文学方面では、それまでの経験を踏まえた深い人生観や鋭い観察をもとに、イギリスの実社会を描くようになった。この精神のもと、死ぬまで執筆していたのが『カンタベリー物語』である。

チョーサーはのちの17世紀の詩人・批評家であったドライデン(John Dryden) により「英詩の父」と称され、中世からルネサンスへの橋渡しとして、その両者の思想的調和が見られる。詩の韻律法の上でも、フランス、イタリアの形式を取り入れ、文学的標準語を確立させた。つまり、内容・形式ともに英詩の画期的に重大な基盤を作ったのであった。

さて、原文を見てびっくり!

それでは、「英詩の父」とまでいわれているチョーサーの原文を見てみよう。

Whan that Aprille with his shoures soote

The droghte of March hath perced to the roote,

And bathed every veyne in swich licour

Of which vertu engendred is the flour;

Whan Zephirus eek with his sweete breeth

Inspired hath in every holt and heeth

The tendre croppes, and the yonge sonne

Hath in the Ram his half cours yronne,

And smale foweles maken melodye,

That slepen al the nyght with open ye

(So priketh hem nature in hir corages),

あれれ、英語らしくはあるけれど読めないぞと思われたのでは……? それも道理、私たちが『源氏物語』を読んでも歯が立たないのと同じで、英語も日本語も時代で変化してきているのである。

そもそも英語は、650年頃-1000年頃の古英語(Old English、略語OE)→ 1150年頃-1500年頃の中世英語(Middle English、略語ME)→ 1500年頃―現在に至る現代英語(Modern English、略語ModE)に分類されていて、『カンタベリー物語』はMEを代表する作品なのである。

全編およそ1,700行の韻文と若干の散文より成る。韻文の部分はheroic couplet(英雄詩体2行連句)で書かれ、1行に弱強のひとまとまりが5つあり、2行ずつが押韻している。弱強のひとまとまりが1行に5つというのは、わかりやすい2行目を弱強(強をオレンジ色)で表記すると――

The droghte of March hath perced to the roote,

押韻の方は、2行ずつ合っていて見つけるのも簡単である――1行目の最後sooteと2行目の最後roote, 同様に、3行目のlicourと4行目のflourなどなど。これが全編というのだから、この押韻の技法だけでもすごい。この詩形は「英雄物語」を描くのに多く使われたので、「英雄詩体」というのだが、2行ごとに韻が合っているとまとまりよく、また次にぐんぐん進んでいく推進力がある。

現代英語でも押韻は忘れず

ところで、日本の『源氏物語』にも現代訳があるように、『カンタベリー物語』にも、現代英語版がある。次にあげるのは、Nevill Coghillによるもの。原文に合わせて、heroic coupletで訳してあるのはさすがである。2行ずつ押韻しているところお見逃しなく。

When in April the sweet showers fall

And pierce the drought of March to the root, And all

The veins are bathed in liquor of such power

As brings about the engendering of the flower,

When also Zephyrus with his sweet breath

Exhales an air in every grove and heath

Upon the tender shoots, and the young sun

His half-course in the sign of the Ram has run,

And the small fowl are making melody

The sleep away the night with open eye

(So nature pricks them and their heart engages)

はじまりは騎士の物語

「序詞」の語り手紹介の部分で、作者は階級序列に敏感だったと見受けられたが、まず階級の上の騎士の話から始まるところにもそれが窺える。これは宿の主人が、語る順番のくじを引いたところ騎士に当たるのだが、そこには作者の抜け目ない策略が働いている。

この騎士にはモデルがいるという説もあるが、かなり理想化されており、中世宮廷を思わせる絢爛豪華な恋物語を、華やかにギリシア神話を交えつつ、品よく語る。

同じ姫を愛したいとこ同士の騎士たち――一人は彼女の姿は見ることができるが、捕らわれの身、一人は自由になったが、彼女には会えない――どちらがつらいか。姫の兄の大公は、それぞれが百人の騎士を連れてきて彼女を勝ち取るべく戦うように言う。戦いの場で、後者の馬がおびえ、乗り手を振り落としてしまう。かくして彼は落命し、処女神ダイアナへの忠誠を誓っていた姫だったが、残った方と結婚する。

お次は、ぐっとくだけて粉屋の話

一同が騎士の物語の気高さに打たれ賞賛し、宿の主人が同じ路線でと修道僧に話すよう促したのだが、同じくらい「気高え話を知っている」と割って入ったのが、酔っぱらった粉屋。作者はこの話は読み飛ばしてもいいですよと用意周到で、品の悪さはあくまでも自分とは無関係と言わんばかり。

そして、この高尚と卑俗の豊かな幅広さこそ、斎藤勇氏が『カンタベリー物語』(中公新書)で、人間喜劇としてのこの作品の持つ世界だと強調する「真面目」と「冗談」のバランスなのである。

さて、粉屋が語るには……

オックスフォードに老大工のジョンがいて、若いアリスーンと結婚したはいいが、この彼女がかなりの浮気者で、彼の気の休まる時がない――下宿人の貧しい天文学専攻の学生ニコラスも、教区書記の自称音楽家のアブサロンも彼女にぞっこんだったから。もので釣ろうとしたアブサロンは振られ、貧しくてひたすら心を捧げたニコラスが勝利するが、嫉妬深いジョンの目を盗んで二人だけになるのが至難の業。そこで一計を案じ、占星術により大洪水が来るので、梁に樽をつるしてノアの洪水の再来に備え、そこで過ごそうと提案する。

この仕掛けを作るので疲労困憊したジョンはやがて高いびき。若い恋人たちはその間を盗んで二人で抜け出す。

するとアブサロンがセレナードを歌って、アリスーンにキスを要求する。追い出そうとしてもその場を動かないアブサロンに困り果て、それならここにキスをすればとアリスーンはお尻を差し出す。二人して笑い転げるのを見てアブサロンは復讐を誓う。そして、焼き鏝(こて)を隠し持ち、最後にもう一度キスをと言うと、今度はニコラスが自分のお尻を出し、おならまでする始末。アブサロンは気絶せんばかりではあったが、しっかり鏝はあてた。

「水だ、助けて」と叫ぶニコラスの声に目覚めたジョンは、洪水が来たと思い樽をつるしていた綱を切り、地面に落ちて樽は砕けるは、彼の腕もしかりで、泣きっ面に蜂とはこのこと。騒ぎに集まった町の人々は「ノアの洪水だ!」と叫ぶジョンにあきれ果て、笑いものにしたのでありました。

これは明らかに、前に置かれた騎士道のロマンスに対するパロディーになっていて、こうした滑稽で卑猥な話は「ファブリオ」と呼ばれるジャンルのものである。ここで、なぜ大工が愚弄される話を粉屋がするのかということになるが、それは大工と粉屋が犬猿の仲だったといういわくがあるからで、次は、粉屋が女房と娘を寝取られるという話を大工がしてしっぺ返しをする……という手順になっているのである。

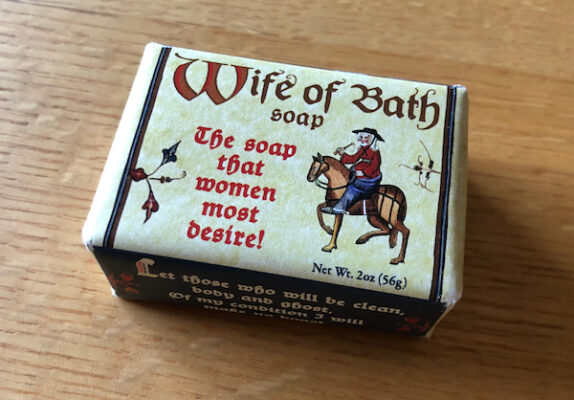

バースの女房の石鹸

バースの女房の石鹸というものが手元にある。アメリカの雑貨屋で見つけたものであるが、石鹸の説明の前に、まずバースの女房について。彼女も巡礼の一人で、したがって語り手の一人である。彼女の話は最初から「この世の中に権威ある本がなくったって、結婚生活の悩みを話すのに私には経験だけで本当に十分ですわ」と意気軒高。それも道理、実は……

「若い時のほかの愛人のことは勘定に入れないにしても」、結婚は5回した経験があるからである。こうしてとうとうと結婚論をぶつのだが、その威勢のよさの陰で女の弱さも我知らず漏らし、実に魅力的な人間として描かれている。中世の時代にまれなる女性のとらえ方と言えよう。先ほどの粉屋の話のように物語があるというより、彼女の語り口こそ味わうべきもので、これほど印象的な人物ゆえ、「バースの女房」というと「あぁ、カンタベリー物語」と英米人は反応するのである。

語り口が重要というわけだが、それにしては、岩波文庫の桝井廸夫訳での「…ですわ」というのはどうもぴんと来ない。ベらんめえ調が面白いかとも思うが、江戸に当たる首都のロンドンから出発する巡礼であるし、わざわざ「バース」と言っているのだからローカル・カラーを出した方がいいだろう、となると大阪弁か。しかし、大阪人としては、世間の「大阪のイメージ」というものに、いつも落ち着かないものを感じているので、それをさらに助長するようなことは控えたい。

詩人で英文学者でもあった西脇順三郎の訳があるとわかったので、少し引用してみる。

わたしも、ありがたいことに、前後五人の夫をもちました。六人目の夫を迎えることになりましても、けっしていやとは申しません。

実は、そうした意味の貞操など少しも守る気にはなれません。夫が亡くなれば、またすぐほかのキリスト教信者の男がきっと私を妻にしてくれましょう。

使徒も言っているように、わたしは好きなところで自由に結婚してもよいのです。結婚それ自身は、けっして罪にはなりませんもの。(『筑摩世界文学大系』所収、のち「ちくま文庫」Kindle版)

なんだか男性の訳者は、内容が過激なので、お上品に訳したくなってしまうのか。品を悪くすることはないが、これでは勢いがないのではないか。「バースの女房」という訳自体、何か彼女の人柄が出ていないようで、中公新書『カンタベリー物語』を著した斎藤勇の「バースのかみさん」の方がぴたっとくるが、残念ながら語り口が窺えるほど、彼女の語りの訳はあまりない。少し拾ってみたところ「このまま……自分のお道具(性器)を自由に使います」、「けちけちするくらいなら私もおしまいよ」あたりに彼女の威勢のよさが出ているようである。

さて、バースBathは浴場など、ローマ時代の遺跡が多く、温泉都市として知られていたのである。普通名詞bathはお風呂である。私の手元にある石鹸だが、これを包む紙に、“Pack it for your pilgrimage!”(巡礼のお伴にカバンにお忘れなく)とあるのも楽しいし、“Somme seyde women loven best vegetable soap…” と何やら中世英語らしい綴りで、成分が書いてある。そしてさらに「マクベス夫人の石鹸」というものもあって、これはシェイクスピアの『マクベス』で、夫が犯した殺人に加担したため、やがて良心の呵責にさいなまれ、マクベス夫人がいくら手を洗っても血が落ちないと狂気の世界に入っていくことから来ている。こちらの方は、悲劇なので楽しいものではないが、これを石鹸にするというところがたくまざるユーモアである。

これらは、私がディキンスン研究でほぼ毎年のように、アメリカのアマストの町を訪れた際に出会ったものだが、この店は町一番のカード屋さんで、他にちょっとした文房具や雑貨を扱っていた。カードの棚にずらっとカードが並ぶのが壮観で、クリスマスがすめば、次は、ヴァレンタインの赤いハート、そして聖パトリックの日の緑が占めて、ここで季節を感じたものである。それにアメリカでは結構男性もカードを選んでいた。カード以外に、この石鹼といい、何か少しひねった面白いものがあって、それも楽しみだった。床は木製で、開拓時代からこうだったのではと思うほど、昔の映画で見るお店のたたずまいだった。

そばに本屋があって、本の並びに独特のものがあり、また子供のための詩の本が丹念に集められていたのだが、その本屋がなくなり、カード屋さんも数年前についに閉じられてしまった。

「バースの女房の石鹸」は、これを面白がって買う人がいるだろうと仕入れる側と、面白がって買う側がいてこその出会いである。このどちらもなくなっていくのも、時代の流れというものだろうと寂しい思いが湧きあがってくる……。

『カンタベリー物語』最後のまとめ

以上、3人の物語しか紹介できなかったが、最後に教区司祭の話が置かれていて、これはキリスト教の7つの大罪と悔い改めの説教である。この後、詩人は今まで書いてきたもの、また『カンタベリー物語』の中の罪に至る多くの話などを取り消す「取り消し文」を付け加え、犯した罪の許しをキリストに願っている。これをどう解釈するかは、学者によっても意見が分かれるところだが、まだまださらに多くの物語を途中に入れるつもりだったので、これは未完の作品ではあるが、形式的には、これで形としては収まったと言えるだろう。

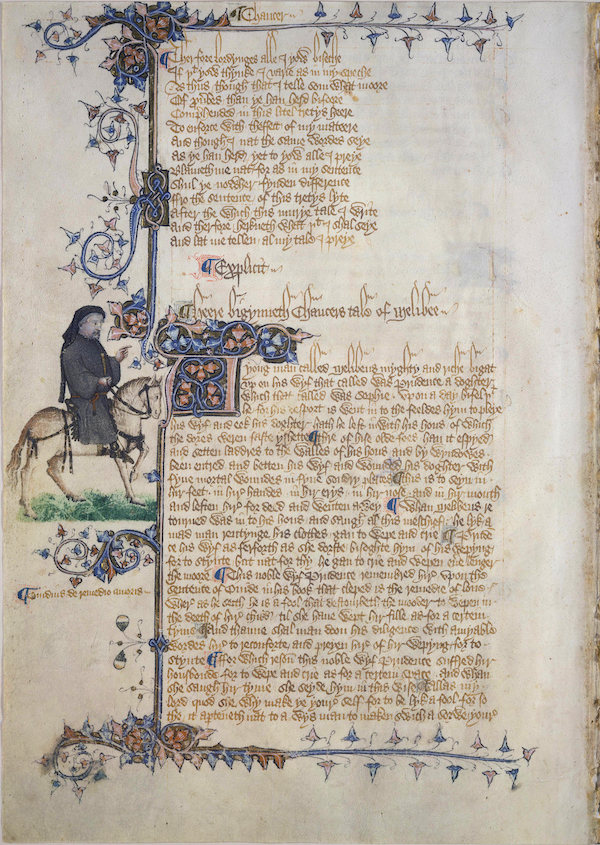

写本で広がる『カンタベリー物語』

当時はまだ印刷がなかったから、こうした本は写本で広がった。日本でも経本や、のちの和歌集など精巧に漉いた紙に能筆の人の手で書かれたように、聖書を書写することで発達したカリグラフィーcallligraphyという美しい字を書く技術と、美しい挿絵が美しい紙にのせられたのである。

作者不明,1400-1410, England, Public domain(Wikimedia Commonsより)

これらは現代になって、復刻本が出ているが、そこまでしなくても、昔の写本が印刷されて簡単に手に入るのは、ありがたい時代になったものだ。挿絵がその時代を伝えるので、それと、文字のところはカリグラフィーでは現代人は読めないので、現代英語が印刷された本が出ている。見るだけでも楽しめるように、その時代の雰囲気をより知ることができるようにと、結構絵が多いのも楽しい。

この時代の空気を聞く、音楽と朗読

写本の挿絵で当時の雰囲気を視覚的に知ることができるとすれば、聴覚で知るという方法もある。CDで当時の音楽を聴くことができる。1994年に録音され、翌年に出たテープ Songs of the Canterbury Tales がその後CD化されたのが、The Canterbury Pilgrims : Music for Chaucer’s Prologueである。Opus Anglicanumという5人の歌手からなる古い音楽を専門とするグループが、教会で歌われたものから、大衆が親しんだものまで当時の歌を選んで歌い、現代英語による、序の人物紹介から10名を声優が詠んだものを交互に配したものである。最初と最後に“Sumer is icumen in”(夏が来ぬ)が、遠くからやってきてやがて去っていくという風に輪唱で歌われ、あたかも巡礼の群れが、向こうからやってきて、やがて姿が見えなくなるという趣で味わい深い。

The Canterbury Tales: Extracts from the General Prologue and Tales, read in Middle English by Trevor Eaton は、全体からの抜粋で、全編中世英語で詠まれている。詠み手のトレヴァー・イートン氏は、中世英語の講師も務めた人で、芝居心もたっぷりあって、さながら現代のラップを聞いているようである。日本語でも『源氏物語』を当時の発音でという試みがなされ、「はは(母)」が「ファファ」に近い感じであったことが印象的でよく覚えているが、こちらの方が11世紀と、かなり昔で相当聞き取りにくかった記憶がある。それからしたら、中世英語のこの録音は、ネイティブが聞いたら、結構ついていけるということなのだろうか。いずれにしても、この貴重な資料が手元にあることは、はるか昔の英国から遠い日本にいる私たちにとっては、とてもありがたいことである。

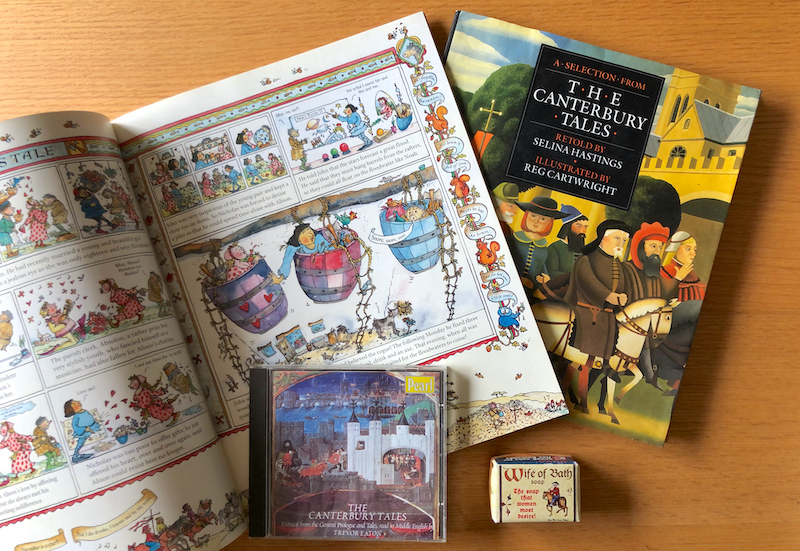

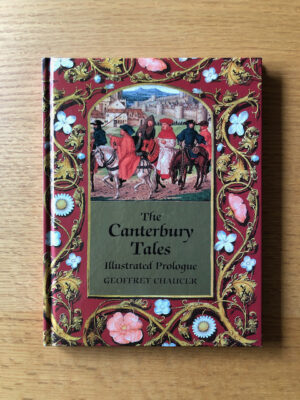

『カンタベリー物語』も絵本になる

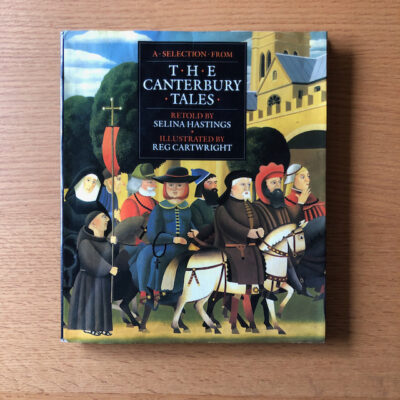

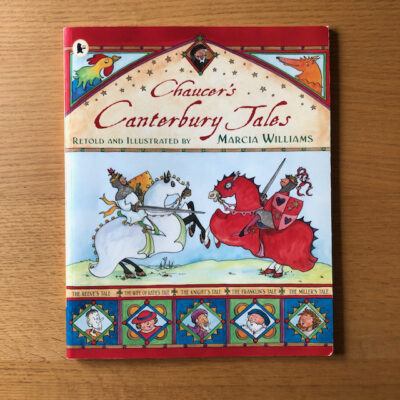

『カンタベリー物語』には絵本がある。この右から3人目がチョーサーだろう。もう一冊は、マーシア・ウイリアムズ(Marcia Williams)の漫画本。彼女は他にシェイクスピアやギリシア神話なども同じ筆致で仕上げていて、実に楽しい——古典がこのように親しみやすいものになっているとは。

漫画のコマ割りのようになっていて、数行ずつ物語がまとめてあるが、絵のそばに添えてある登場人物の短いセリフは、中世英語そのままなのが素晴らしい。「粉屋の物語」で、アリスーンに求婚するアブソロンは “This wol I give the, if thou me kisse.” と言っているが、これは thou-thy-thee が you-your-youと知っていれば、なんとか “This will I give you, if you kiss me.”-とわかる。

いやそこまで全然わからなくても、昔の英語は今と違うたのだなと子供が認識するだけでもいい経験ではないだろうか。最初に、小さい字であるが、あの冒頭の “Whan that Aprille with his schowres swoote”「四月がそのやさしきにわか雨を」から5行、原文のまま、チョーサーらしき人物の吹きだしに書いてあり、子供が「チョーサーさんとその仲間の人たちは中世英語で話しているよ!」「声を出して読んでごらん、ちょっとおかしいよね」と言っている。ここから、興味が広がっていく子供もいるかもしれない……

映画化された『カンタベリー物語』

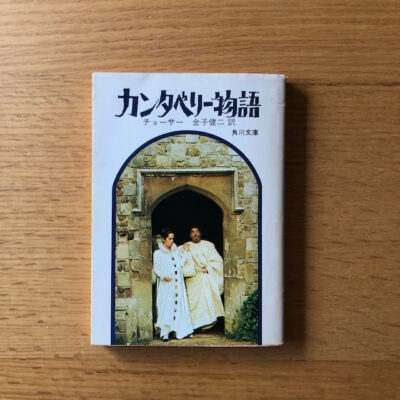

入手しやすく、かつ正統派として岩波文庫の桝井廸夫訳(上)(中)(下)がある。これには、ラファエル新派のバーン=ジョーンズの挿絵が入っていて、容易に接することができるのがありがたい。あのウィリアム・モリスの私設印刷工房ともいうべきケルムスコット・プレスの製作になるものである。したがって文字のカリグラフィーの箇所も含めて丸々一ページごとが芸術作品なのであるが、この挿絵の部分が、文庫のところどころに取り入れられている。一方、角川文庫からは映画のスチール写真付きのカバーで金子健二訳が出ている。

1972年のユナイト映画『カンタベリー物語』がその翌年日本で公開されたのに合わせたのだろう。これは監督パゾリーニの自国イタリアの『デカメロン』を含む3部作の一つで、監督自身が作者チョーサー役として出演している。音楽はモリコーネ。映画では、8つの物語が選ばれていて、角川文庫もそれにならっている。

カンタベリー、オックスフォード、それにトーマス・ベケット教会のあるフェア・フィールドなどでロケをしたとのことで、「どたばたとセックスとスラップスティックな笑い」との謳い文句だった。それでもパゾリーニの芯はあるだろうと思うものの、この映画見たはずだがほとんど記憶にない、やはり駄作だったか、それとも50年という歳月のせいか。(しかし、同じパゾリーニが監督したものでも、イエスを描いた『奇跡の丘』や、オイディプス王をテーマとした『アポロンの地獄』の印象は今でも強烈なので、歳月のせいとは言えまい。ただし、『カンタベリー物語』も賞を取っているので、単に好みの問題か)

古典はいらない!?

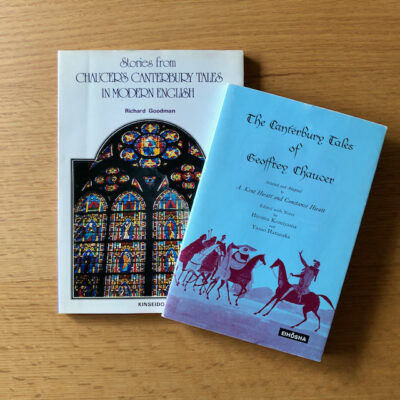

今、手元に『カンタベリー物語』の大学の英語の授業用のテキストが2冊ある。

いずれも、ME(中世英語)のままを読もうというのではなく、現代英語に直したものであるが、一方はユーモラスな絵が、もう一方は現地の写真が数多く挿入されていて、楽しく読める工夫がされている。直接原文に接することはできないまでも、取り組み甲斐がある古典になんとか触れさせたいという、テキスト作成の先生方の熱意が窺える。私も教えていたころ、このうち1冊を一度テキストとして使用した記録を残しているが、学生が大学で出会う数少ない英文が、こういう古い作品だけでは………、それに英文を読むなら、その作家の英文そのものを読める、近代以降の作品を選ぶ方がいいのでは……、という躊躇もあって、その一度だけだったのが、今となっては悔やまれる。それというのも、これらのテキストはそれぞれ、1978年、1988年に刊行されていて、その後、英語教育は大きく変わって、会話や時事英語に傾き、こうした古典や、もっと時代が下ってからの文学作品などもテキストとしてはほとんど消えてしまったからである。

ある時、新聞で、オックスブリッジ(オックスフォードとケンブリッジ両大学)が一般教養でシェイクスピアを教えるのをやめたと知り、私はその時「ブルータスよ、お前もか」と思ったものである。イギリスでは、医者でも、物理学者でも、文学とは違った分野ながら、何かの折にシェイクスピアからの引用を口ずさむことができ、それは彼らの高い教養の広汎さを示す顕著な実例と言われていたというのに……、そんなイギリスまでが実学に走るというのかと。

(7/25/2025)

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。京都大学国文科および米文科卒業。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家—アマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。