【インタビュー】音楽学者 柿沼敏江 その2/6

京都芸術センターで。(2025年6月16日)

アメリカ実験音楽研究の、日本における第一人者として知られる柿沼敏江さん。第1回は、研究の道に入っていくきっかけとなった、ルー・ハリソン氏との出会いを中心に語っていただきました。そして、そもそも現代音楽に興味をもったのは、高校2年生の時だったと。音楽大学の楽理科受験を目指していた17歳の少女に起こった、人生を変えてしまうほどの夏休みの出来事とは! それは1970年大阪万博だったのです。 (丸黄うりほ)

70年大阪万博「鉄鋼館」でのコンサートに行って人生が変わった

——先生が1970年の大阪万博に足を運ばれたのは、高校2年生の時だったんですね。

柿沼敏江さん(以下、柿沼) そうです。1970年の大阪万博で「世界の最先端の音楽が聴けるフェスティバルがある」と聞いて、高校の先輩が「行った方がいい」というので、「じゃあ、行っておこうかな」と一緒に行くことにしました。たまたま、叔父が大阪の高槻市に住んでいて、会場にわりと近かったので、泊まらせてもらって通ったんです。高2の夏休みの4日間、毎日通いました。

今もちょうど万博を開催していますが、70年万博のときも人気パビリオンの入場は数時間待ちという状態だったんです。アメリカ館には「月の石」も展示されていて気にはなりましたけれど、ただ3時間待ちなんですね。私たちの目当ての「鉄鋼館」ではコンサートを毎日、朝昼晩とやっていて、ほかのパビリオンに行っているとどれかが聴けなくなってしまう。それで、ほかは全部諦めて鉄鋼館にだけ行ったんです。私たちはこの鉄鋼館のコンサートに来たんだからということで、それだけに集中して。そのかわりコンサートは全部聴きました。

——鉄鋼館でのコンサートって、全部でいくつくらいのプログラムがあったんですか?

柿沼 公式には8つぐらいのコンサートが発表されてたんですけど、それ以外に朝に突然コンサートが入ったりとか、コンサートとコンサートの間の空き時間にまた違うコンサートやったりしてましたので。それも全部聴きました。

鉄鋼館 スペースシアター(現 EXPO’70パビリオン), 2018年3月(撮影:塚村真美)

——鉄鋼館のプロデューサーは武満徹さんでしたよね。そこで実際に演奏されていた音楽は、世界中のいろいろな作曲家の作品だったんですか?

柿沼 そうです、世界中の最先端の音楽をずっとやっていました。

塚村編集長 あ、シュトックハウゼンとか?

柿沼 シュトックハウゼンだけはドイツ館でやってたんですね。(ドイツ総領事館のXへ)だから、それも行きたかったんですけど、2時間待ちなんですよ。そっちに行くと鉄鋼館のほうが聴けなくなっちゃう。だから泣く泣く諦めて、鉄鋼館に集中しました。それに、シュトックハウゼンのグループで来てる人たちが、鉄鋼館でも演奏に参加されていましたしね。

——当時の最先端の現代音楽を、毎日浴びるように、高校生のやわらかい頭で聴いてしまった?

柿沼 そう、高校2年生であれを聴いたらね、一生忘れられませんよ。

——高校2年生で、そんなすごいものを聴きにいけて良かったですね。ほんとうに羨ましいです。

柿沼 いや、良かったっていうよりかね、人生が変わってしまった。万博に行かなかったらモーツァルトの研究をしてたかもしれませんからね。行っちゃったから、現代音楽を知っちゃったから、あの体験はもったいないし、やっぱり現代音楽の研究をした方がいいかなというふうに思いまして。大学では現代音楽の研究をすることにしたんですね。

——万博の影響はそれほど大きかったんですね。

柿沼 私の運命を左右しました。万博なんて、そんなことで自分の人生が変わるなんて思ってもいなかったですよ。ただやってるから行こうっていう感じで、みんな行ったわけですからね。新幹線の乗車率が150%とか多い日には200%で、みんな大阪に向かったんですよ、あのとき。私も浜松から立ったままで大阪まで行きました。弟や妹も一緒に行きたいっていうもんですから、連れて行ってね(笑)

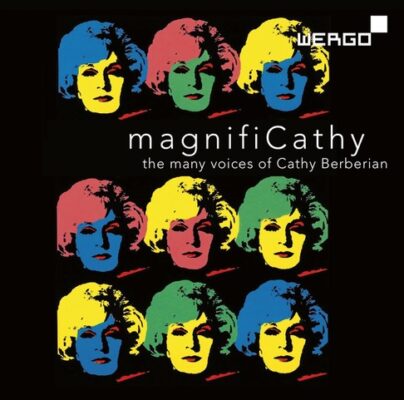

キャシー・バーベリアンのリサイタルで気がついた現代音楽の面白さ

——その時に聴かれた音楽で、先生の心にすごく残ったとか、ものすごく印象的だった作曲家や曲目などはありますか。

柿沼 はい。それについては、NHK FMの「現代の音楽」という番組でも5月にお話させていただいたんですが。キャシー・バーベリアンっていうアルメニア生まれの女性歌手のリサイタルがいちばん印象に残りました。とにかく普通の歌じゃないんですよ。口を使ってできる、あらゆる表現をする。口ではいろんな表現ができますからね、パッとか、プッというような唇の音や、舌の音なども含めて、ただ歌うだけではなく、そういう音も含めた表現をされた。

その時、キャシー・バーベリアンさんは、ご自分の作品も披露されました。「ストリプソディ Stripsody」っていう曲なんですけども、漫画を素材にした作品だったんです。スーパーマンとかが出てくるんですよ。スーパーマンの映画や漫画で「鳥だ!いや、飛行機だ!いや、スーパーマンだ!」っていう有名なセリフがあるでしょう、曲の中でもそれをやるわけですよ。あとターザンなんかが出てきて、胸を叩きながら叫んだりとか。そういうの見て聴いて、すごいなあと思いました。

- キャシー・バーベリアン公式サイト《Stripsody》《A Ticket To Ride》はこちらで聴ける。ほか動画へのリンクも

あと、ビートルズの「涙の乗車券 A Ticket To Ride」という曲を、バロック・オペラ風に編曲したものもお歌いになりましたね。オランダの作曲家ルイ・アンドリーセンが編曲した作品だったんですが、伴奏のピアノにもバロック音楽風の装飾音をつけたりしてね。当時の私は原曲を知らなくて笑えなかったんですけど、元の曲を知ってる人はみんな大笑いしてるんですよ。「イエスタディ」ぐらい有名な曲だったら私も知ってましたけど、この曲は知らなかったんですね。でも、原曲を知っている人は大笑いして聴いているわけなんですよ。

そういうのを見ていてね、先輩が言ったんです。「現代音楽ではね、面白かったら笑ってもいいんだよ」って。それまでは、音楽って真面目にじっと聴くものだと思っていました、クラシック音楽のコンサートだと特にね。「笑ってもいいんだよ」って言われても知らない曲だったから笑えなかったけど、「現代音楽って面白いんだな」ということには気がつきました。

Amazonへ 《Stripsody》《A Ticket To Ride》が聴ける。

聴き方がわからなかった?ジョン・ケージ「チープ・イミテーション」

——現代音楽って面白い。まさに、そこですよね!万博で聴いた最新の現代音楽は、先生がそれまで勉強されていたピアノ曲やクラシック音楽とは違っていたんですね。

柿沼 こういう音楽があるんだなと、びっくりしたんです。あと、忘れられないのは、高橋悠治さんのピアノリサイタルです。曲目はほとんど忘れましたけど、最後がジョン・ケージの「チープ・イミテーション」という曲だったんです。すごく変わった曲でした。(ジョン・ケージの公式サイト 作品紹介へ)

エリック・サティの「ソクラテス」っていう曲があるんですね。「三部からなる交響的ドラマ」という副題のついた、4人の歌手と室内オーケストラのための音楽劇なんですが、それをジョン・ケージが編曲しようとしたら、著作権に引っかかって編曲ができないことがわかった。それでその曲を自分流に変換して、ピアノのための新しい曲に作り替えたというのがその曲だったんです。「チープ・イミテーション」とは、安っぽい模倣っていう意味ですよね。だから、サティの曲を安っぽく模倣しましたっていうような意味で作り変えた曲なんです。

ところがです。聴き始めてみたら、高橋悠治さんが、あんなに技巧的な難しい曲を弾ける人が、右手だけで単旋律を延々と、単旋律ばかりずっと弾いてくんですよ。あれ、なんか変わった曲だなと思って聴いていたら、何分かたった頃に一人の女性のお客さんがね、パッと席を立って出ていっちゃったんですよ。で、もうしばらくしたら、今度は男性の方が2、3人、だだだだって出ていっちゃったんです。そうなったら、どんどんどんどん、お客さんがみんな出て行っちゃって。

まあ、私が気がついた時には、周りには誰もいなくなって、「えー、どうしようかしら」と思って。高校生でしょう?コンサートの途中で出ていくっていう発想がないわけです。「みんな出て行くから、私も出た方がいいのかしら」とか思ったんですけど、「でも、出ちゃうと、これからどうなるかわかんないし。これから劇的な何かが起こるかもしれないじゃない」と思って、一応「最後まで見届けた方がいいかな」と思って、ずっと最後までいたんです。その間もどんどんお客さんが出ていって、最後はたぶん20〜30人しか残っていなかった。もともと満員のお客さんがいたのに。本当にびっくりしました。

——結局、何も起こらなかったんですか?

柿沼 何も起こらなくて、ちょっと左手で弾いたりするところもあるんですが、ずっと単旋律だったんです。この曲は一体なんだろう?呆然としましたね。で、リサイタルなのに最後、拍手もそんなに起きなくて、アンコールもなくて、なんか、しらっとした感じで終わったんです。こんなコンサートがあるんだと思って。それはね、忘れられない。

——でも、そういうことも込みで、それは音楽体験そのものですよね。

柿沼 そうなんです。その曲は1969年に作曲された曲で、つまり出来立てほやほやの1年前にできた曲を高橋悠治さんが、たぶん最先端、いちばん新しい曲だっていうことで、日本に紹介しようとしたんですよね。ところが、我々はそれを受け止める余裕がまだなかった。もちろん、今だったら違うと思いますよ。

——そのぐらい前衛的だったということですね。

柿沼 前衛どころか前衛の先に行ってる。ポスト・アヴァンギャルド的な、シンプル志向の音楽にジョン・ケージはもう変わっていたということなんですね。実は万博ではテリー・ライリーの曲「In C」も日本初演されてるんですね。そういうポスト・アヴァンギャルド的な曲も最先端ということで演奏されていた。ところが「In C」については、私はよく覚えてないんですよ。つまりまだ聴き方がわかってなかったんです。予備知識が全くなくて、こういう曲があるということすら知らないで行っていましたから。一つのコンサートの中で「In C」を他の曲と一緒に演奏されるとわからないんですよね。「In C」だけで演奏してくれれば、まだわかったかも知れませんが、そうじゃないから、一つのまとまった楽曲みたいに聴いちゃうわけですよね。その時は、なんかぼやっとした曲だなって思ったくらいでした。(vimeo「テリー・ライリー – Talking In C –」へ)

——高校生ぐらいの時に聴いた音楽は、その人のベースというか、血肉になりますよね。すでにいろんなものを聴いてきた大人の方よりも、たぶん染み込み方がすごかったんじゃないですか。かといって、あんまり小さい子どもだったらわからないですし。

柿沼 そうですね、いろいろ細かいことまで覚えています。2歳年下の弟は何も覚えてない。コンサートを聴いているはずの年上の方も「もう忘れちゃったわ」って、おっしゃるんですよ。だから「悠治さんのコンサートでこういうことがあった」って言っても、みんな覚えていないんですよ。

——そうなんですね、年齢的なことだけではないかもしれませんね。先生がそういう音楽を聴く素養をお持ちだった。

柿沼 それを聴くためだけに行って、真剣に聴いていたから覚えているんだと思います。

——当時のコンサートを聴いた多くの方の中でも、そして、もしかしたら演者よりも、当時高校生だった柿沼先生がいちばん、細部まで記憶されているかもしれませんね。そして人生が変わるほどの影響を受けられた。

柿沼 その時、バシェ音響彫刻のために武満徹さんが書いた曲「四季」を聴いたことも覚えています。鉄鋼館には、バシェ音響彫刻が展示されていたんです。毎日行って毎日見てたから見慣れた風景だったんですけども。だから後年になって、あの音響彫刻の修復に関わることになったのは、なんだかこれも運命かなっていう感じですね。

バシェ音響彫刻, 鉄鋼館(現 EXPO’70パビリオン), 2018年3月(撮影:塚村真美)

——バシェの音響彫刻については、また後でお伺いするとして、ともかく、70年万博での出会いは、本当に今につながっているのですね。

柿沼 鉄鋼館での体験があって、大学では現代音楽を研究するほうがいいかなと思って、それでメシアンをテーマに選んだんですけど。まあ、メシアンはあまりにキリスト教的で……。

——いまいち研究にハッピーになれなかったわけですね。そして、その後、アメリカに渡って出会ったアメリカの現代音楽が面白い、ということになるわけですね。

柿沼 そうですね。作曲家たちにインタビューを重ねていくうちにどんどんわかってきました。アメリカ音楽は面白い!ということが。