【インタビュー】音楽学者 柿沼敏江 その1/6

京都芸術センターで。(2025年6月16日)

現代音楽の研究者・評論家で、『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(2005年)を著し、アメリカ実験音楽研究の日本における第一人者である音楽学者の柿沼敏江さん。著書『〈無調〉の誕生 ドミナントなき時代の音楽のゆくえ』(2020年)では、音楽史の再検討ともいえる画期的な論考で、吉田秀和賞を受賞。ジョン・ケージ著『サイレンス』、アレックス・ロス著『20世紀を語る音楽』『これを聴け』など、重要な音楽評論や理論書の翻訳を手がけ、また、1970年の大阪万博に展示された「バシェ兄弟の音響彫刻」の修復に尽力したことでも知られています。

アメリカ実験音楽との出会い、これまでの現代音楽体験、バシェの音響彫刻や日本の一絃琴、そしてハリー・パーチのひょうたん楽器についてなど、音楽のニッチな部分を掘り下げて、全6回にわたってお届けします。(丸黄うりほ)

80年代のアメリカ音楽は評判が良くなかった?

——柿沼先生のご専門は現代音楽、特にアメリカの実験音楽であるという理解で間違いないでしょうか。といいますのは、先生はDOMMUNEのようなライブストリーミング番組にもよく出ておられて、クラシック音楽や現代音楽はもちろん、民族音楽、マニアックなポピュラーミュージックやクラブミュージックのことまでくまなくご存じで、その知識の深さ、守備範囲の広さにいつも本当に驚かされていますので。

柿沼敏江さん(以下、柿沼) ええ、それで大丈夫ですよ(笑)。

——そこで、まずおうかがいしたいのは、アメリカの実験音楽に目覚められたきっかけは、どういったことだったんでしょうか。

柿沼 それは、アメリカに行ってからのことです。

——先生はカリフォルニア大学(サンディエゴ校音楽学部博士課程)に留学されましたが、その時ですね。

柿沼 ええ、1983年からです。それまで私が日本で学んでいた頃は、アメリカ音楽の評判はあんまり良くなかったんです。当時の日本の先生たちは、「単純で表層的」とか「アメリカに渡ったり、亡命したりした作曲家は、だめになる」とか「アメリカの罪は重い」とか、そういうことをおっしゃっていました(笑)。だから、アメリカの音楽って良くないのかな、みたいに思っていたんです。けれども、行ってみたらそんなことはなかった。みんな知らなかっただけなんだなと思いました。

——アメリカ音楽を学びにアメリカに渡ったわけではなかったのですか?

柿沼 アメリカに行ったのは結婚がきっかけです。パートナーの藤枝守(作曲家)が留学したから。最初、私はアメリカ音楽の研究をするつもりは全くなかったんです。でも、そのうちに、やっぱりここにしかない音楽があって、それを研究した方がいいのではないか、みんな知らないわけだし、と思い始めて。それで、アメリカ独特の音楽、特に実験音楽といわれるものにだんだん興味が傾いていきました。

——日本の大学に通っていらした頃は?

柿沼 日本での学生時代も音楽の研究をしていましたが、ヨーロッパ音楽の研究をしていたんです。学部(国立音楽大学音楽学部楽理科)の時はオリヴィエ・メシアンというフランスの作曲家について。メシアンは、第1回京都賞をもらっています。修士課程(お茶ノ水女子大学大学院人文科学研究科)ではピエール・ブーレーズとか、ルチアーノ・ベリオとか、人の声を使った作品の研究をしていたんです。でも、なんとなく不満で。というか、自分としてはこのような研究にいまいちハッピーではなかったものですから。

——メシアンもブーレーズもフランス、ベリオはイタリアの作曲家ですね。

柿沼 そうです。アメリカに行ってから、コンサートで音楽を聴いたりしているうちに、アメリカの現代音楽の研究をした方がいいかなと思うようになりました。その頃、ルー・ハリソンという作曲家と、ほかの何人かの作曲家が、『アメリカ音楽の3世代(Three Generations of American Music)』というコンサートを開いたんですね。チャールズ・アイヴズやジョン・ケージ、それからより若い世代のゴードン・ムンマとか、ピーター・ガーランドの作品などを演奏するコンサートだったんですが、それが非常に良かったんです。

コンサート『アメリカ音楽の3世代』 左端がルー・ハリソン、一人おいてビル・コルヴィック(ハリソンのパートナー)。1986年11月10日カリフォルニア大学サンディエゴ校(撮影:柿沼敏江)

音楽も楽器も話も面白かったルー・ハリソン

柿沼 それで、その時に「ルー・ハリソンにインタビューした方がいいんじゃないか?」って先生に言われたんです。「インタビューできるかどうか聞いてあげるよ」と。そしたら、ハリソン氏から「いいですよ」と返答をくださって。それでカリフォルニアの北の方、サンタクルーズ近くのアプトスという田舎町の、小高いの丘の上にあるお家におうかがいすることになったんです。1987年のちょうどお正月に、車で行きました。

お話を聞くには、勉強していかないと質問ができないわけですから、すごく勉強して行ったわけです。ルー・ハリソンはアジア的、東洋的な音楽をお書きになる方だったんですね。だからちょっと東洋かぶれ的な人なのではないかとも思っていたんですが、音楽をよく聴いていくと、東洋風のエキゾティシズムとはちょっと違う、と。これは音楽として、とてもいいんじゃないかということに気がつきました。それからですね、音楽と出会って、作曲家に出会って、だんだんわかり始めてきたんです、アメリカの音楽というものが。それについては、『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』にも書いたのですが。

柿沼敏江著『アメリカ実験音楽は民族音楽だった—9人の魂の冒険者たち』2005年 フィルムアート社刊

——この本の「まえがき」に「……アメリカ実験主義はただ新しく、奇抜なだけの音楽なのではなくて、おそらくどこかでインディアンを含めた土着の文化と結びついているのではないか、と思いあたった」とあって、この本の目的は「『アメリカ』という土地に住み、またそこに出入りした作曲家たちが、西洋芸術音楽とは異なる独自の表現を獲得しようとした、ここの探求のスタイルをあぶり出すことにある」とありました。サブタイトルにある「9人の魂の冒険者」の一人がルー・ハリソンですね。

それで、ルー・ハリソンのページをめくってみますと、「いわゆる西洋前衛音楽のスタイルである十二音技法から、アメリカ音楽、中国宮廷音楽、ジャワのガムラン音楽、スンダの音楽、インド音楽、韓国音楽、西洋中世の音楽、南米音楽、スペイン音楽など、ハリソンの音楽からはさまざまな『ワールド・ミュージック』が聞こえてくる。つまり世界各地の音楽が、一人の作曲家のなかで共存しているのである」とあり、単に「異文化をとりいれる」タイプの音楽とは決定的に違っていることが、場所や年代を追って、書かれています。

文章は、私のような素人にもとてもわかりやすく、読みやすく、それぞれの人物について、深い愛をもって書いておられるのが伝わってきて、他の音楽の本では感じたことのない読後感を得ました。現在入手困難なのが、とても残念です。

柿沼 この本は、表紙もルー・ハリソンですよ。この写真は、さっきお話した『アメリカ音楽の3世代』コンサートで撮った写真なんです。ルー・ハリソンがお箏のような楽器を弾いているでしょう。これ、彼が自分で手作りした楽器なんですよね。お箏とは言わず「シェン」っていう中国風の言い方をしていました。ほかにオルガンも、純正律オルガンというのを弾いてらっしゃった。ちっちゃい手作りのオルガンでした。

自作のシェン(サルタリー)の調弦をするハリソン。1986年11月10日カリフォルニア大学サンディエゴ校『アメリカ音楽の3世代』で(撮影:柿沼敏江)

——シェンも手作り!それに純正律のオルガンを!どんな音でしたか?

柿沼 純正律オルガンの響きはピーンとした透明感があって、澄んでいました。現在、一般的に使われている平均律は、オクターブ以外の音が純正ではなく、厳密に言うと濁っているのですが、純正律では音の濁りがありません。すごく感銘を受けました。

シェンや手作りのオルガンのほかにも楽器がいっぱい並んでいて、楽器部屋になっていました。そこには、チャールズ・アイヴズが使っていたグランドピアノがあって、部屋は「アイヴズ・ルーム」と呼ばれていたんです。

——ルー・ハリソンのお家にチャールズ・アイヴズのピアノがあるんですか?

柿沼 はい。アイヴズがもともと使っていたピアノがありました。ルー・ハリソンは、アイヴズの「交響曲第三番」の初演を指揮して、それがアイヴズのピューリッツァー賞の受賞につながっているんですね。そんなことがあって、アイヴズからすごく感謝されていたわけです。アイヴズは結構お金持ちだったんですよ。保険業をやっておられて、大変成功していました。保険業界ではご存知の方も多いようですが、今でもアイヴズシステムという方法が使われているそうです。そもそもアイヴズは資産家だったわけですけども、ルー・ハリソンは財産の相続人の一人になっていました。

——二人はそんな関係だったのですね。

柿沼 ルー・ハリソンのお話も、その時の体験もすごく面白くて、そのインタビューは『音楽芸術』という雑誌に載せたんです。

——ルー・ハリソンへのインタビューは、最初から『音楽芸術』に載せるためだったのですか?

柿沼 いいえ、こちらが勝手にインタビューしたものを『音楽芸術』に載せてくださいって頼んだんです、依頼されたわけではありません。そんな風にして、興味をもった作曲家に次々とインタビューしていったんです。

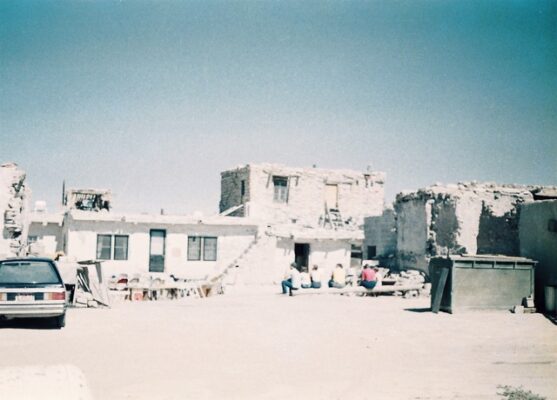

——『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』のまえがきには、ピーター・ガーランドに会いに行ったら、ホピの村でお祭りがあることを聞いて、と先住民の音楽に出会った話が書いてありました。ほかに、どんな作曲家にお会いになりましたか?

ホピの村 第2メサ(台地)、ショゴポヴィ部落、中央の広場。1987年(撮影:柿沼敏江)

柿沼 最初にインタヴューをしたのは、コンロン・ナンカロウでした。ナンカロウはプレイヤー・ピアノの作曲で知られていますが、たまたま「パシフィック・リング」音楽祭のためにサンディエゴにいらっしゃったので、インタヴューをさせていただきました。奥さんが日本人の考古学者、杉浦洋子さんだったこともあって、気軽にインタヴューに応じていただきました。

それから、ポーリーン・オリヴェロス。オリヴェロスは実はカリフォルニア大学サンディエゴ校で教えていたのですが、私が行った時には、すでにニューヨークに移られていました。それでも時々はサンディエゴに戻られていて、そういう時にインタヴューさせていただきました。日常の周囲の音にもすごく敏感な作曲家で、質問するより前に、「そこでレーザープリンターの音が振動していますね」とおっしゃったのがとても印象的でした。

あとはピーター・ガーランド、アルヴィン・ルシエ、ダニエル・レンツ、デヴィッド・バーマンなどにもインタヴューをさせていただきました。

——それらの柿沼先生がまとめられた作曲家たちのインタビューは、今なんらかの形で私たちが読むことができますか?

柿沼 これらのインタヴューは、『音楽芸術』という雑誌に掲載されましたので、そのバックナンバーを見ていただくことになります。できればまとめて出版したいとは思っています。

ただ、その当時、日本ではインタビューはあまり信用されていなかったんです。つまり、口で言ったようなことは信用できないとして、書かれたもののほうが大事だっていう考え方があったんです。でも、アメリカではオーラルヒストリーということがもうすでに行われていて、先生からは「インタビューしなさい、インタビューしなさい」って、しきりに言われたんですね。それで、サンディエゴに来られた作曲家の方にインタビューをお願いして、お話を聞かせてもらいに行って、それを『音楽芸術』にこちらからお願いして載せていただいた、というわけです。今になって思えば、「オーラル・ヒストリー」を実践していたことになるのかもしれません。

——なるほど。そんな風に柿沼先生は、アメリカ実験音楽に本当にのめり込んでいかれたのですね。

柿沼 そうです。お話をうかがうとだんだんわかってきて、次々とアメリカの作曲家のことを知るようになり、調べるようになっていったんです。

楽理科受験を目指していた高2の時に大阪万博が開催された

——ちょっと話は戻りますけれども、先生が学部生の時はメシアン、修士課程の時はブーレーズの研究をしていたと。そもそも音楽大学に行かれたのはどんな理由でしたか? 子どもの頃の音楽との出会いはどんなものだったのでしょうか?

柿沼 4歳からピアノを習っていたんです。いわゆるクラシックの勉強をしていました。高校は、実家の近くの浜松に音楽学校ができたので、そこに行くように、とピアノの先生に言われて。本当は大学進学をめざす高校に行きたかったんですけれど、音楽学校に入れられてしまった(笑)。今は浜松学芸高校という名前ですけど、当時は信愛学園高校という校名でした。

——高校生の時までずっとピアノを学ばれてたんですね。

柿沼 ええ、音楽高校に入れられた後は、国立音楽大学の音楽学部楽理科に入りました。

——楽理科は、実技ではなく音楽学を学ぶところですよね。ピアノ科ではなく、なぜ楽理科に?

柿沼 高校2年のころ、「あなたはピアノが下手だから演奏はあきらめなさい。研究の方に行った方がいいです」と言われました。自分でも、難しいなという壁は感じていたので、先生のおっしゃるように楽理科を目指すことにしました。それで、東京の音楽学の先生のところに通い始めたんです。

そしたら、高校の先輩が、私と同じように楽理科を受けようとしている人だったんですが、その人から「なんか、大阪万博ですごい音楽祭があるらしいから、一緒に行かない?」って誘われたんです。

——1970年の大阪万博ですね!

柿沼 ええ。高校2年の時に万博があったんです。音楽祭は夏にあって、夏休みの4日間を使って、万博に行きました。そこで私の人生は変わりました。

——万博で人生が変わった!?