【P探】プレスリリースを通して世相を探っているような気がする「プレスリリース探訪(略称:P探)」です。

大勢に影響がない。

それどころか、ほとんどのヒトにスルーされ、気にもされないような事物に、ものすごく疑問を覚えて気になって仕方がない、ということはありませんか?

僕はよくあります。

まさに今がその真っ只中。

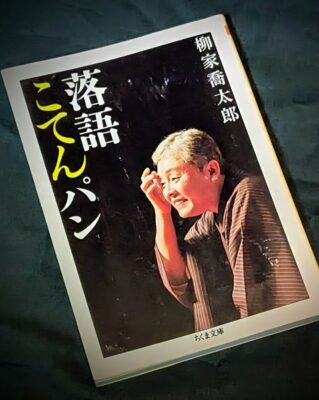

噺家(はなしか)の柳家喬太郎さんが古典落語のあれこれを書き綴った『落語こてんパン』(ちくま文庫)を読み返していたら、巻末に収録されている対談の中の、こんな喬太郎師匠の言葉が気になってしまったんです。

「僕は五年大学に行ったんですけれど、四回生の終わりくらいまでは、落語家だけにはなるまいと思っていたんです」

引用元の『落語こてんパン』(ちくま文庫)=2013年4月10日第1刷発行

もちろん、なぜ、落語家だけにはなるまいと思っていたのか、そこに注目すべきなんでしょうけど、僕は「四回生」が気になりすぎて、「もう本筋はどうでもいいや」っていうくらいの本末転倒な気分になっているのですね。

大学の学年を「回生」と表現するのは関西特有の“慣習”で、関東では「年生」のはず。

喬太郎さんは東京のご出身で、関東にある日本大学商学部を卒業されているのに、 なぜ「回生」なのか?

ネットで色々と調べましたけど、日大では、そういうことになっているわけでもなさそうで、理由がわかりません。

それが気になって気になって…。

とはいえ、夜も眠れないというほどではないし、是が非でも知りたいという強い思いもない。

だけど、怪談めいた不思議な現象でも見たような気分なので、誰か、理由をご存じの方がいたら、ご教示ください。

で、「怪談」といえば…

「怪談説法」って、ご存じですか?

僕は最近、偶然にネット動画を視聴していて知りました。

怪談を切り口にわかりやすく、お経の教えを解(と)く説法で、京都市にある日蓮宗の寺院「蓮久寺」の住職をつとめる三木大雲(みき だいうん)さんが確立されたそうです。

この説法を公開しているYouTubeの「三木大雲チャンネル」は2025年4月時点で40万人以上がチャンネル登録するほどの人気。

三木住職はテレビやラジオにも出演されています。

落語家の笑福亭鶴瓶さんに似た雰囲気があり(個人の感想です)、その話術は巧みで、お経への興味をそそられます。

「三木大雲」をキーワードにプレスリリースを探ってみると…

今月(2025年4月)もJR東海ツアーズが、こんなイベントを企画 ↓

東海道新幹線史上初企画『京都 光照山 蓮久寺 ご住職 三木大雲様による怪談説法新幹線』4月9日(水曜日)10時より受付開始!

新幹線を貸し切るなんて、この和尚さんの人気のほどがわかりますし、「怪談説法」というユニークなスタイルに支えられているとはいえ、仏教のポテンシャルの高さも再認識させてくれます。

また、三木住職は昨年(2024年)12月に、こんな本も出版されていました ↓

2025年何かが起こる? 発売前から大注目!“怪談説法”でおなじみ・三木大雲住職が人類に緊急警告! 疫病、戦争、災害…お経に記された最悪の未来予測とは?『お経から読み解く未来予言 仏教コード』発売

僕はネット動画で興味を持って、この本を読みました。 僕が買った本は「2025年3月31日 第6版発行」とあり、刊行から数カ月で、増刷を重ねており、ベストセラーといっても、誰からも異論が出ない売れ行きです。

僕が買った本は「2025年3月31日 第6版発行」とあり、刊行から数カ月で、増刷を重ねており、ベストセラーといっても、誰からも異論が出ない売れ行きです。

プレスリリースのコピーには…

お経には、これから人類に起こるストーリーがすべて描かれていた。YouTubeや講演会でも大反響!「お経に記された未来予言」のお話が待望の書籍化! 現代に起こりうる災いと、回避するための光明を解説

…とあって「お経に記された未来予言」という惹句(じゃっく)も注目される理由のひとつかもしれません。

内容に関して個人的には「そこは同意できない」という部分もありましたが、お経への関心が高まり、この本で読み解かれている「法華経」の訳書も手に入れました。

「怪談説法」による布教効果は絶大かも。

ちなみに僕が買ったのは角川ソフィア文庫版です。

訳者の植木雅俊さんの「X(旧ツイッター)」のポストによると「24版」が出るとのこと。

満開の桜の下でシュウマイ弁当を食べていると、桜の花びらが一枚ご飯の上に舞い降りた。心が華やいだ。

帰宅すると、角川ソフィア文庫の拙訳法華経の24版が出るとの知らせ。

夜は、NHK文化センター京都教室で、法華宗の僧で江戸時代随一の詩人・元政上人についての講義開始。

心踊るスタートとなった。— 植木雅俊 (@Mlz6YW6DOXK3w85) April 9, 2025

僕のように三木住職の本を読んで、この本を手に入れるというケースも増刷の後押しをしているのかもしれません。

「お経に記された未来予言」

このフレーズ、刺さりますもんね。

だって今、個人的な体感では社会の先行きの不透明度が人生でマックス。

某国大統領のひと言で、世界が右往左往する振幅とか頻度が半端ないですしね。

『ノストラダムスの大予言』がベストセラーになった1970年代の「1999年7の月」への恐怖が長閑(のどか)だったと思えるほど。

当時の自分に比べれば、これからの人生がかなり短い、この歳になったのに?

否、この歳になったからなのか!?

不透明感を少しでも減らしたい。

この不確実極まりない情況を乗り切る「羅針盤」みたいなものがほしいんでしょうね。

だって…「にんげんだもの」(by みつを)

で、

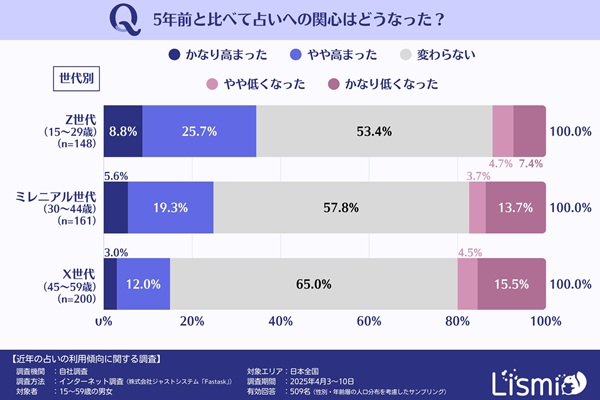

【最新調査】Z世代の34.5%が「占い」への関心高まる!習慣的利用者の46.9%が「決断の後押し」を期待

…というプレスリリースを見つけました。

チャット占いアプリを提供する「リスミィ」 が15歳から59歳の男女509人を対象にアンケートを行ったところ、Z世代を中心に占いへの関心が高まっており、お金や恋愛、人間関係に関する意思決定の後押しとして活用されていることがわかったそうです。

ここでのZ世代とは15歳から29歳までの世代。

「意思決定の後押し」に活用されているのはコスパ重視の世相が反映しているのか、いないのか、それはわかりません。

でも、若い方々の占いへの関心が高まっているという背景には現代の先行き不透明感があって、やはり、進む方向を決めるための羅針盤を求めているんでしょうね、知らんけど。

AI(人工知能)の開発が進むと、将来予測の精度も上がってくるんでしょうけどね。

SF小説のようにAIが教祖となる宗教が現実にあらわれても不思議ではない。

もしかしたら、もうあるのか?

そういえば、小学校高学年のころかな。

「神さま」とは何か、その正体を明らかにするため、神についてのデータを最新の超高性能コンピューターに入力していったら、最終段階でコンピューターが消えてしまった…という内容のショートショートを読んだ気がするのだけど…。

あれは星新一さんの作品だったような、記憶が曖昧(あいまい)。

どなたか、ご存じならご教示ください。

AIといえば…

「AIと人間、どっちが面白い」5/9 大阪 落語台本対決イベント 「シンギュラリティ寄席」開催

…というプレスリリースがありました。

AI落語キャラクター(プレスリリースより)

落語作家・今井ようじが書いた台本をAIに学習させ、同じテーマ(「人間」「機械」「学校」)で人間とAIがそれぞれ落語台本を執筆。それをプロの落語家が朗読し、どちらの台本が面白かったかを観客のリアクションで競います

…という企画。

勝敗が気になります。

落語といえば…

「僕は五年大学に行ったんですけど、四回生の終わりくらいまでは、落語家だけにはなるまいと思っていたんです」という柳家喬太郎師匠の言葉から始まった今回のP探。

落語家だけにはなるまいと思っていた理由は「もう落語が好きで好きで仕方なかったんで、逆に怖くてなれなかった」からです。

たとえば、綾瀬はるかさんが好きすぎて、偶然でも、ご本人に会ったら感激と緊張のあまり卒倒しそうで、逆に怖くて会いたくない、みたいな感じでしょうか? ぜんぜん違うな。

「回生」の謎と一緒に喬太郎師匠に聞いてみたい。

否、怪談のように謎のままにしておいて時々、妙に気にするというのが面白いか。

では、最後に、こんなプレスリリースを ↓

柳家喬太郎アナザーサイド・シリーズ最新作、古典落語をベースにした2席で5月13日CD発売及び配信開始!!

喬太郎師匠は僕と同世代です。

芸はもちろんですが、ウルトラマンシリーズに関係するトリビア風の話とか、噺のなかに入る昔のエピソードの選択に共感することが多くて大好き。

自分の年代のオトコが、現代社会の中で、どんな環境だと、どの角度からは、どう見えるのか、それを探る羅針盤のような存在なんですよね。

未来は見えないかもしれないけれど、楽しい気分にはなれます。

(岡崎秀俊)