1955年7月25日—8月6日 兵庫県芦屋市 芦屋川沿い松林の公園

「真夏の太陽にいどむ 野外モダンアート実験展」

文・塚村真美

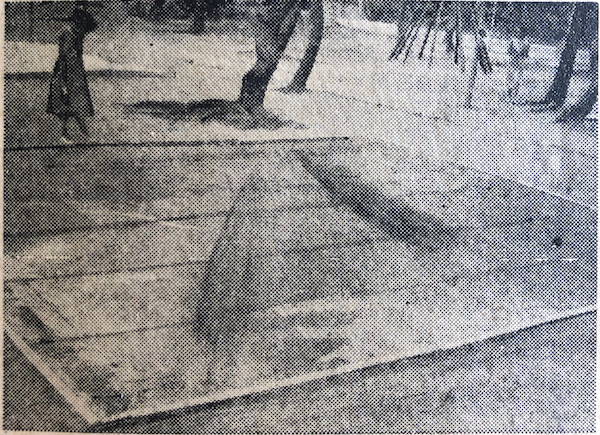

アスファルトルーフィングに描く

これはなんなんだろうな、真っ黒い布?紙? どぎついピンク色の隣に黒! 田中敦子作品の人絹の布(前回の「GUTAI探偵」参照)と、松の木を1本はさんで、黒いぶ厚いシートがベタンと地面に敷かれている。それは1枚ものではなくて、1mほどの幅のシートが6枚並べられて、田中作品より、ひとまわり大きな長方形だ。

あ、さっきの大工さんが来た。ちょっと聞いてみよう。

「あの、この黒いのは、何ですか?」

「ああ、これはルーヒング[1]やな」

「ルーヒング?」

「屋根の材料や。防水のために屋根瓦の下に敷くもんや」

「屋根?あ、ルーフね、roof。ルーフィングですね」

「そや、ルーヒングや。アスハルトルーヒングや」

「アスハルト?あ、アスファルト、asphalt。アスファルトルーフィングですね」

「そうそう、アスハルトルーヒング」

「ってことは、これ、アスファルトで出来てるんですか?」

「これはやな、紙にアスハルトをしみこませてあるんや」

「は〜あ、紙ですか?」

「そやなあ、紙には見えんかなあ。ほら重たいしな」

「ああ!作品を触っていいんでしょうかあ!」

「作品?こんなもん作品やないで、ただのルーヒングや。ほら」

「そうかなあ、じゃあ、失礼して、端っこを。あ、熱っ!重っ!で、やわらか〜い」

「お陽さんに当たって、アスハルトがやろこなってるな」

「これは幅1mくらいですかね」

「ルーヒングは大きさが決まってるで。1m幅で長さは21mや。買うてきたときは巻紙みたいになってるで」

「ということは、これだと2ロール分ですね」

「せやな。21mを3分割して7m、それが6枚敷いてあるちゅうこっちゃ」

「作品の大きさは、6m×7mですね」

「な〜にが作品や、どいつもこいつも」

バケツで絵の具をぶちまける

「あの、ちょっとすいません」

大工と探偵の前に突如現れたのは、おかっぱ頭[2]の眼鏡男子。細い、痩せている。

「はっ、あなたは村上三郎」探偵、心の叫び。

「これから、ここに絵を描きますので、絵の具[3]が跳ねると思います。ちょっと下がっておいてください」

ああ、この黒い画面に絵を描くのか、これはいわばキャンバスか、黒いキャンバス、なるほど。

一歩、二歩と後ずさる、大工と探偵。

「いや、もうちょっと」

三歩、四歩。

「もうちょっと」

ええ〜。

「あるいは、こっち側でしたら、絵の具がかからないかと思います」

では、と作家側に移動。

「いやいや、そんなに近づかないでください。後ろに回らずに、離れてください」

大工と探偵は、横歩きして、作家が「うん」と頷く所で止まった。

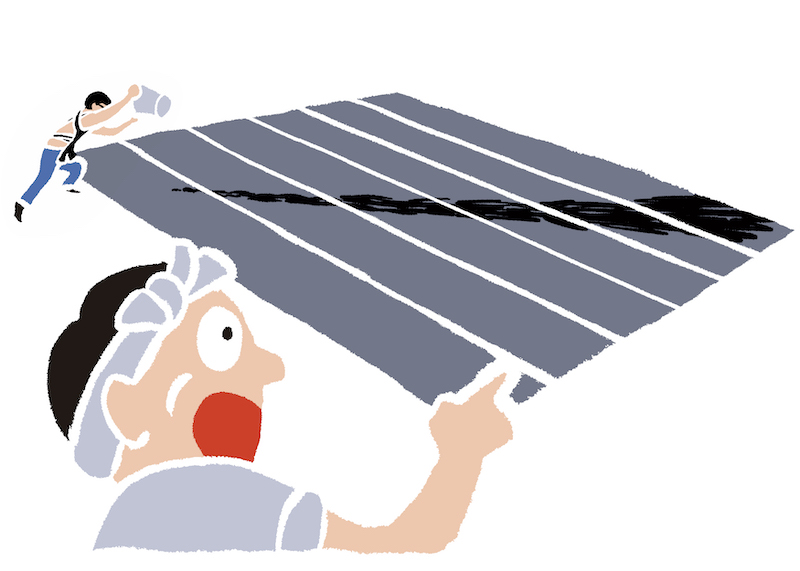

作家、村上さんはバケツを運んできたようだ。むき出しになった細い腕で、一つのバケツを持ち上げた。黒いキャンバスを見渡したかと思うと、バケツを思いっきり後ろに引いて、「エイッ」という気合いとともに、中の液体を画面にぶちまけた。液体は、黒い。水に溶かれたたっぷりの絵の具だ。

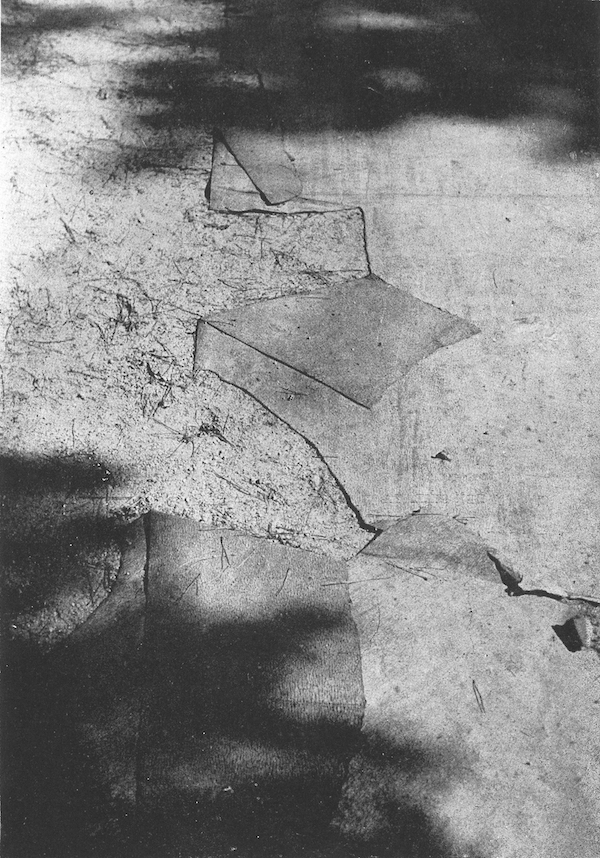

パシャー!黒いアスファルトルーフィングの右下から左上へと対角線上に、黒の絵の具のしぶきが飛んだ。黒の上に黒!

挿し絵:川口澄子

「絵を描く、っていうのは、こういうこと!? 描く道具はバケツ!? 絵とは飛沫!?」

「エイッ」パシャー!次のバケツがぶちまけられた。赤い絵の具のしぶきが飛んだ。

モワモワモワ〜ン。真夏の太陽で熱せられたアスファルトルーフィングから煙が上がってきた。水分の多い絵の具はたちまちにして干上がる。

続いては黄色。黄色の飛沫が、黒色、赤色の上に、飛んだ。そして、村上さんは移動して、画面の別の辺からも絵の具をぶちまけた。底にたまっていたとろりとした黄色の絵の具のしずくが垂れた。ドリッピング!?

ぐるりと一周して公園の通路側から、つまり絵画の正面から画面全体を眺め、最後に黄色の絵の具を垂らしきった。[4]

『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p19(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

スピードを描く、一瞬の時間を描く

晴れ晴れしたような顔で、村上さんは空っぽになったバケツを両手でひょいと持ち上げた。

「さ、作品がでけたんか?」と大工さん。

「そうですね。あとは木枠で縁を作ります。それで終わりです。では、失敬」と村上さん。

「そら、こんなんしっかり縁取りしとかんと、踏まれてしまうがな」と笑いながら、大工さんも木枠の板を取りに行った。

作品は地面にベタ置き。地面といってもほぼ砂浜みたいな砂地だから、人が通ったらすぐに砂をかぶってしまいそうだ。

それにしても早い!すごいスピードで大きな絵が描き上がった。

『産経新聞 阪神版』1955年8月1日「モチーフを語る(7)」より転載

あれはドリッピング?いやいやポロックのドリッピングなんかは、もっと静かだ。絵の具を垂らすといっても置きにいくっていう感じ。ポロックはあんなに絵の具をぶちまけたりしない。ところで、筆を大きくふるって描いた筆跡はストロークというけれど、バケツをぶちまけて描いた跡もストロークというのかな。絵の具を遠くに投げるようにぶちまけた跡は、ドリッピングというよりストロークという方がふさわしい。スピード感のある大きなストロークがそこにあった。

黒い画面を斜めに横切る、長く太い飛沫の軌跡には、スピードが表れている。村上さんがバケツで描いたのは、スピード?時間? アスファルトルーフィングに描かれた絵画には一瞬の時間が閉じ込められた。

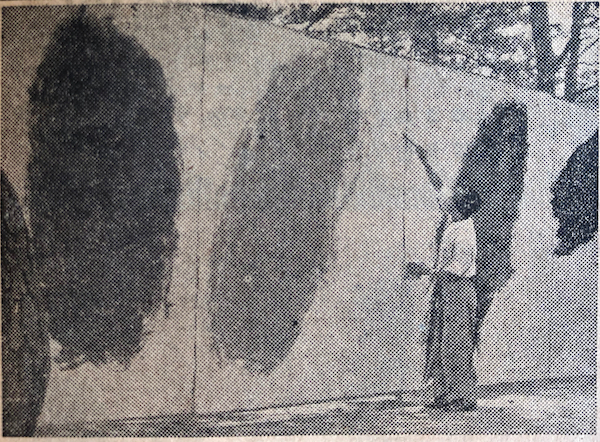

緑、黄、青、赤、紺の楕円

あれ?向こうの松の木の間で大きな絵が動いてる。あ、運んでるのか。

バス通り[5]に近い方で、高さ2m以上、幅は180㎝くらい、ちょうど3畳ぐらいの大きさの白地の看板みたいな絵がゆさゆさと移動している。絵といっても、大きな緑色の楕円形が一つ描いてあるだけだ。

「あ、絵が止まった。行ってみよう」

絵の裏から、ひょっこりと小柄な男性が現れた。嶋本昭三さんだ。でも、イメージが違う。眼鏡をかけて刈りあげで、とっても真面目そう。

「お疲れさまです。これは運ぶだけでも重労働ですね」

「えらいです。あと3枚あるんです」

「えっ。全部で4枚。ということは、12畳分あるのですか?」

「そうです」

「わあ。でも、アシスタントの大工さんたちが手伝ってくださってます」

「助かります。あ、大工さん、ここに並べてください」

高さは2.5mあるんじゃないか、幅は8m [6]。これは、もうなんというか、壁だ。

壁みたいなパネルを展示するとなると、こういう会場の端っこの方になるわな。こんな大きなものを会場の真ん中あたりに立てたら、エリアが区切られてしまう。

『産経新聞 阪神版』1955年8月2日「モチーフを語る(8)」より転載

3畳の大きさの4枚のパネルはすべて白地。1枚に一つずつ、いずれも楕円のような形が描かれていて、右から赤、青、黄、緑とそれぞれエナメル絵の具が原色のまま塗られている。そのタッチは、言葉は悪いが、なぐり描きのようだ。しかしなんとも伸びやかで、純真な幼児が気持ちよくクレヨンでぐるぐる描きをしたような、じつに素直な絵である。

さっき見たアスファルトルーフィングの黒地の上だと、色が濁って見えるけれど、白地に原色で塗られているから、発色はよい。その筆のかすれはさわやかと言っていいくらい心地よい。

筆ではなくて箒で絵を描く

「いいですねえ、この筆のかすれ」と探偵。

「いいでしょう。でもこれは筆で描いたんじゃないんですわ」と嶋本さん。

「へえ?でも、これだけの筆跡を残そうと思ったら、書道のでっかい筆とかで描かないことにはとても……」

「いいえ。筆ではなくて、箒で描きました」

「ホウキ!ハリー・ポッターとか、魔女の宅急便とかの?[7]」

「はあ? 針とかポットとか卓球とか壜とかじゃないです」

「ええっと、魔女の乗り物ですね」

「いや、普通に掃く箒です」

「ですよね。だから、あんな2m以上も上から、一気に振り下ろせたわけですね」

「ええ。じつはこちら側にも絵があるんですよ」

「どれどれ」と探偵は裏側に回る。そこには、真ん中の2枚を使って、紺色の絵の具で横長の楕円が描かれていた。「こっちの方が大きな楕円ですね」

挿し絵:川口澄子

「去年、こっち側と同じくらいの大きさの500号の絵をモダンアート展[8]に出品したんです。それは赤一色だったんですが」

「500号!100号でも大っきいなあと思うのに。2m×3m以上ですよね。公募展だったら、規定のサイズとかなかったんですか?」

「なかったんですよ。それで、今年から、サイズが規定されました[9]」

「わっはっは。嶋本さんのせいで?面白い〜!」

この野外展の規定はたしか一辺の長さが3尺(90㎝)以上だから、規定どおりだ。

「この作品は500号の倍以上あります。ざっと2m×8mですよね」

「ええ……」

「田中さんは5m×5m以上」

「う……」

「村上さんなんて6m×7m」

「うう……。0会[10]の人らは大きいもんやないと目立てへん、負けてられへんとゆうて、大きな作品を、我も我もと……。そうしてそこに精神を爆発させて……」

う〜ん、この作品はたしかに瞬発力には欠けるかな。

「あ〜でも大丈夫ですよ、嶋本さん。嶋本さんは、きっともっともんのすごく爆発しますから」

探偵は知っている、来年もここで開かれる2回目の野外展で嶋本さんが大砲をぶっぱなすのを[11]

「……せやけど、僕は白髪さんや村上さんみたいに体力もないし……」[12]

「なんとかなりますって」

体力がないから、武器をつくることになったのか……?

南天棒の書を見た

「ところで、なぜ箒で書こうと思ったんですか?」

「テクニックを否定したわけです[13]」

「絵を描く技術を?」

「テクニックで表現するよりも、ひたすらな意欲が大切だと思います。絵は誰にでも描けるもので、かえって技術のない素人の方が“心の高まり”を素直に表現できるんじゃないかと思います」

「自分の気持ちを素直に表現したかったのですね。箒には何かヒントがありましたか?」

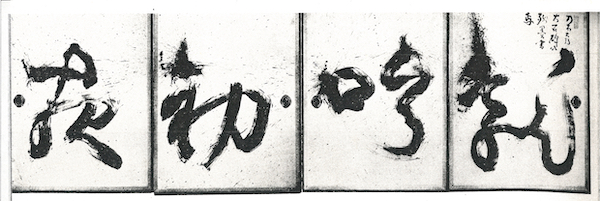

「それはね。西宮の海清寺という禅寺に、南天棒[14]という人の書があって、吉原先生[15]が見に行こうというので、何人かで見に行ったんです」

「ほうほう、最近ですか?」

「2週間ほど前の土曜日ですね」

「7月の9日か[16]、最近ですね。どんな書ですか?」

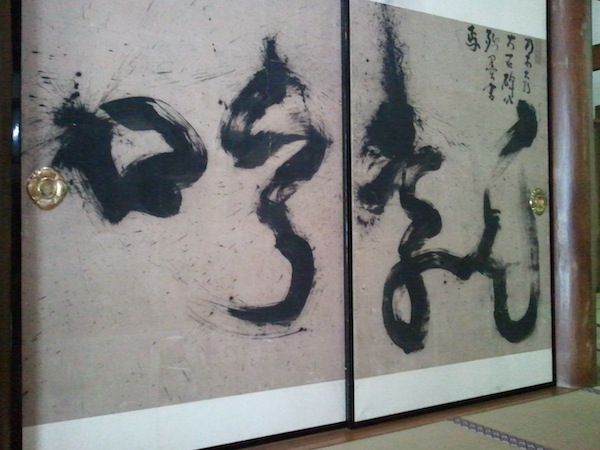

「それが普通の上品な書じゃないんですわ。何と言えばええかな、龍という字があって、最初の、はねるところが、あんまり大きな筆で書いたもんやから、動かないんですわ。それでしょうがないから足でぱーんと蹴って、勢いと書いたという……。まず龍という字の最初の点が、襖ふたつぐらい横の裏にばーっと飛び散っているわけです。これはね、油絵ではできないわけですわ。ほとばしるとか、それからにじむとか、垂れるとか、かすれるというのは、油絵にはないんですね[17]」

南天棒の書「龍吟初夜虎嘯五更」(襖1枚:2.2m×1.36m)『墨美』第14号「南天棒の書」1952年7月1日書道出版社発行,p5より転載

西宮市海清寺本堂にて2013年3月11日(撮影:筆者)

「なるほど、箒で書いた書に影響を受けて、箒で描かれたのですね」

「いや、それは箒のように大きな筆です[18]。箒ではありません。でも衝撃を受けたのは確かです」

「そうでしたか。吉原先生は何かおっしゃっていましたか?」

「先生は、第二次世界大戦まではモンドリアンが最高だという考えでした。ところが、モンドリアンには時間性がない。一つの線を見ても速度が不明確である。しかし、南天棒の場合は時間性が入っている。これが素晴らしい、これが新しい。これを非常に強調されましたね。[19] 時間の跡形やと [20]」

「白髪さんも村上さんもご一緒でしたか?」

「白髪さん村上さんも、その迫力にびっくりしてました。『あっ!これは、これこそ油絵の世界にはない、新しいことができるぞ』と[21]」

「それで、みなさん、絵筆じゃなくて、マサカリとかバケツとかホウキとかで絵を描かれたのですね」

「そんな単純な話ではありません。南天棒の書を見に行くより前に、村上さんは、絵の具をつけたゴムボールを投げて絵を描いていますし、白髪さんは素手や素足で描いています」

「そうでしたか。では、みなさんは、南天棒の書に見られる墨のとばっちりに、迫力だけではなく、時間性というものを、認められたというわけですね」

「ま、そんなとこです」

児童画に影響を受ける

嶋本昭三「白地に右より赤・青・黄・緑・原色エナメル」2m×8m 『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行,p14(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

「しかしながら、この作品は、南天棒の時間性というより、大胆な筆跡に影響を受けているように思います」

「まだまだですね。僕も南天棒のようにもっと発奮しなければと思いました。影響を受けたといえば、僕は子どもの絵から影響を受けています」

「子どもの絵? たしかに幼児のなぐり描きみたいです」

「なぐり描きー!?ま、ほめ言葉としときます。芦屋では『童美展』[22]が開かれてますでしょ。吉原先生とか芦屋市美術協会の先生方のほか、須田勊太先生も審査員をされてます。子どもの絵は非常に面白いですね。ゲンビ[23]でもモダンアートと児童画について議論されましたしね。それに、僕は2年ほど前から、大阪の『子ども美術教室』で月一回土曜日に子どもたちに絵を指導しています[24]」

「へえ。児童画界隈が盛り上がってるんですね。いいですね、子どもの絵は」

「しかし、子どもらしい絵とか子どもらしさという既成概念にとらわれて、子どもの絵を見てはいけません。こちらが及びもつかないような作品も数多くあります。そういう意味では、子どもらしくない絵の方がよいのです。遊びと区別ができなかったりするようなものでも慎重に見守ってやる必要があると [25]」

「絵を見る力が要りますね。子どもの絵も、前衛の絵画も」

「現代絵画は難解になっています。美の開拓地は常に常人の見放した荒野です [26]」

「つまり、ここは荒野!」

「絵は誰にでも描けますが、美術というものは厳密でなければなりません。すべての大衆から絵画作品が愛されるなど思いもよらぬことで、ほんのわずかな人たちにしか指示されないで大衆からソッポを向かれてもかまわないと思っています。いや、かまわないどころか将来においてもそれは不変なことだと信じています」

「信念は固そうですね。嶋本さんはやわらか頭の人と思っていましたが」

「コチコチの石頭です [27]」

ふふふ。話をしている間に、作品は大工さんの手でしっかり立てられた。

「子どもの作品といえば、あの、そこにある作品、浮田要三さんの作品なんですけど」

これ?この黒い?木枠?

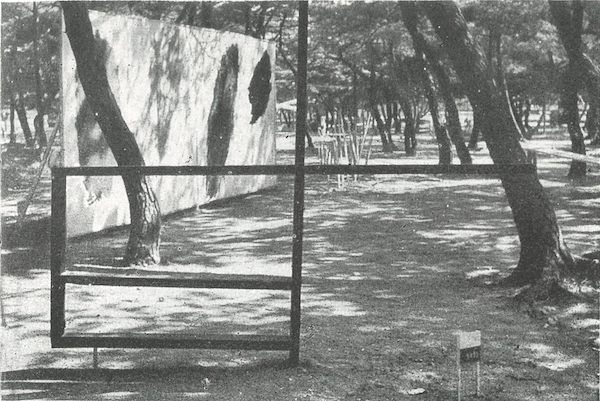

浮田要三 木・黒 2m×1.30m『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行,p15(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

「浮田さんは児童詩の雑誌『きりん』の編集をしてる人です。吉原先生に表紙の絵を頼みはったのが縁で、具体に参加しはったんです」

作品って、このアンシンメトリーな窓枠のような……。詩に関わっていらっしゃるだけであってリリカルなのかな。[28]

「僕はまだ、ほかの作品の展示が残ってるので、行ってきます。あなたはマンボでも踊っててください。ほな」

マンボ?ウー、マンボ! チャッチャ チャラッチャ♪チャッチャ チャラッチャ♪ 探偵の頭の中で、ペレス・プラード楽団が演奏を始めたが、そんな場合ではない。あちこちでどんどん作品が立ち上がってきた。こりゃ忙しい。と、川沿いの方[29]で、砂ぼこりが上がった。村上さんがなにか準備を始めた。急いで行ってみよう。

走りながらダーッと破っていく

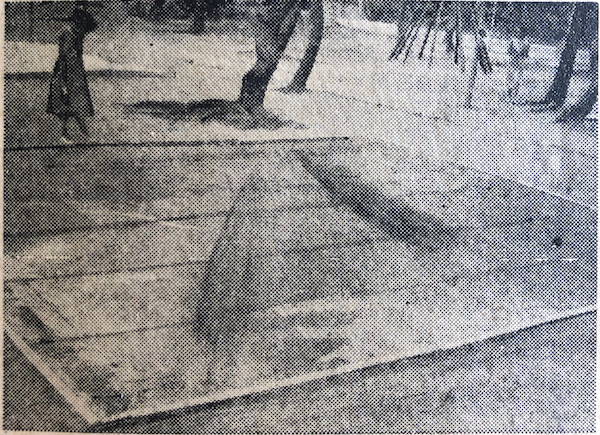

バサバサ、バッサー。ズールズルズル。これはアスファルトルーフィングのロール。一巻きのロールを伸ばしている。たしか1m幅で長さは21m。端っこを持ってバサッと広げて、ズルズルーと引っぱって伸ばしていく。砂地だからすべりが悪そう。

「あー、そんなに引っぱったら、破れますよ」

「いや、いいんです、破れても。これから破るんですから」

破る?アスファルトルーフィングを破る? アスファルトルーフィングは紙にアスファルトがしみこませてあるものだから、つまり紙! 紙を破る!ってことは紙破り!?[30]

「どうやって破るんですか?」

「走りながら、ダーッと破っていくんです[31]」

え、それはつまり紙破り。あの有名な紙破りと一緒!?

村上さんは、一巻きのアスファルトルーフィングをまっすぐに伸ばし広げた。そして、一方の短辺の際に立った。陸上選手がスタート位置についたように見える。これからアスファルトルーフィングの上を走っていくわけか。100m走ならぬ21m走だ。腰をかがめたクラウチングスタートか、いや違う。アスファルトルーフィングの長辺の端を、ぐっと持ち上げた。あ、切れ目が入った。そうか、あのまま手に持って走ると、ビリビリビリーとアスファルトルーフィングが縦方向に裂けていくはずだ。そうやって21mを一気に走り抜けるのだな。

なるほど、わかったぞ、と一瞬で探偵は想像した。村上さんがアスファルトルーフィングを高々と頭上に掲げながら、向こうの端まで21mを一直線に駆け抜けていく姿が探偵には見えた [32]。かっこいいぞ。

が。しかし。最初に切れ目が入ったものの、引っぱりあげたところでアスファルトルーフィングは千切れてしまった。千切れたけれど勢いづいた村上さんは止まれない。千切れたアスファルトルーフィングを手に、スカッと空を切って飛び上がる村上さん。

空中で村上さんは思った(たぶん)。走りながら破れないのか。でも破るんだ。破ろう。破るぞ。そして、走るぞ。

着地するなり、右の端をえいっ。ビリッ、ビリビリッ。今度は左だ、ビリッ。右だ。左だ。左、左、右、右。左、右、左、右、破るたびに砂が舞い上がった。ええーい。大きく振りかぶった村上さん、ビーリビリビリー。少し大きく破れて、その勢いで村上さんはアスファルトルーフィングを手に持って、転がるように走り抜けた。

村上三郎「21m×1mのルーヒングの両端を走りながらやぶった作品 部分」白髪一雄撮影『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p19(復刻版:2010年, 藝華書院発行)より転載

「村上さん、私が想像してたのと違いましたが、なんか感動しました!」

「大切なのは、自分がこの時こうしたいと思ったことです。ほかの人がこうした方がよいのにと思ったことではありません[33]」

「そうですね、勝手に想像していました。あの、自分がこの時こうしたいというのは、それは何者にもじゃまされないぞ、私は自由だということですか?」

「制作が人間の根源的な自由の上に立って行わなければ、無意味だと思います。ぎりぎりのところに立って向かえば、結果は予測を許さない [34]。そういうことです」

「あ、やっぱり予測していたのと違ったんですね」

「すべては実験[35]ですから」

「アスファルトルーフィングを選んだのも実験なのですか?」

「風や熱にもろいアスファルトルーフィングを選んだことや、バケツで絵の具を投げつけたのはただそうしたかったからです」

「なるほど、自由ですね。そして、実験の結果を受け入れると。つまり偶然性を受け入れる」

「そのとおりです。意思は尽くすべきです。しかし、偶然は受け入れるべきです[36]」

うむ。一瞬で駆け抜けなかったから、ちょっとかっこ悪いかなと思ったけれど、そうじゃない。かっこいいぞ。

偶然を受け入れる

あ、バケツでぶちまけた絵に薄い木の縁がついてる。完成したんだな。

あれ?あんなのあった?画面の中にボールが一つ転がっている。

あれは、ひょっとして「投球絵画」のゴムボールじゃないか?えっと、ソフトテニスというか軟式テニスのゴムボールみたいな。

村上さん、ボールを投げたの?

いやいや、そうじゃないかも。

近所の子どもがボール遊びをしていて、たまたま飛んできただけかも。

子どもは、これは入っちゃいけないと感じて、足を踏み入れることができなかったのかも。そうかも?どうかな?

ボールが転がってるのも面白い。村上さんは、そんな風に偶然を受け入れたのかもしれない。

『産経新聞 阪神版』1955年8月1日「モチーフを語る(7)」より転載

(3/28/2025)

*次回、「白い世界」に続く

*これまでの「GUTAI探偵」はこちらから

[1] 『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p19には「ルーヒング」とある。

[2] 白髪一雄「連載第二回 冒険の記録 エピソードでつづる具体グループの12年」『美術手帖』第286号, 1967年8月1日発行, pp.138-145(p.139)を参照。

[3] 『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行, p19には「塗料」とあるが、『産経新聞 阪神版』1955年8月1日「モチーフを語る(7)」では、「赤、黄、黒の絵の具をぶちまけました」「バケツで絵具を投げつけた」とあり、7月7日の各新聞紙上の告知記事にも「水にとかした絵具をバケツに入れてまきちらし」とあり、[2]にも絵具とあったため、絵の具とした。

[4] 色の順番と、どの時点で絵を出来上がりとしたかについては現在のところ不明。(*後註)

[5] 現在のバス通りは松林の西の川沿いだが、当時は松林の東、住宅地側(第1回の「GUTAI探偵」参照)

[6] 『具体3』([1])p.14には、2m×8mとある。

[7] 『ハリー・ポッター』第1巻は1997年の刊行(Wikipediaへ)。「宅急便」はヤマト運輸の商標、1976年に開始(ヤマト運輸>企業サイト>沿革へ)。

[8] 「モダンアート協会」は1950年創立。委員は、荒井龍男、小松義雄、村井正誠、中村真、植木茂、矢橋六郎、山口薫。嶋本は500号の絵を出品したのは1954年の第₄回展。協会賞に選ばれた。2月の東京都美術館を皮切りに、5月に大阪市立美術館、6月に神戸市立美術館、盛岡市川徳デパートで開催。

[9] 嶋本昭三 連載「ウァッハッハ具体I」『未生』(未生流機関誌)1973年3月号, p.24-25参照。裏側の絵は、p.24の写真を参考にした。

[10] 「0会の人」というのは、ここでは、0会からGUTAIに加入(1955年6月下旬〜7月初め)した白髪一雄、田中敦子、村上三郎、金山明の4人のこと。ほかに、0会からは野外展のころ、柴田健が加入。加入はしなかったが、0会例会に出席していた神吉定、溝部都も野外展に出品していたと思われる(計画表に名前あり)。 「o会」は、1954年の5月ごろから、白髪、村上、金山が活動を始め、田中はのちに参加。1954年秋から55年にかけて名称が定まった。作品を批評しあう研究会的な会で、月に一度ほど白髪宅か金山宅で夜6時〜7時ごろから行われた。1954年11月下旬〜12月ごろ、会の展覧会が一度、大阪のそごう百貨店のショーウインドウ(アサヒ・アートコーナー)で開催された。このころ、GUTAIの嶋本昭三が0会例会に出席、1955年4月に0会とGUTAIとの合同例会がもたれ、5月にはGUTAIの例会に参加している。(『田中敦子と具体美術協会』 加藤瑞穂, 2023年1月11日発行p.125-135を参照)

[11] 嶋本は鉄パイプで作った手製の大砲に絵の具を詰めて発射させ、松の木から吊り下げた約10m四方の赤色のビニールの布に絵を描いた。

[12] 嶋本昭三オーラル・ヒストリー 第1回, 加藤瑞穂氏と池上裕子氏によるインタビュー( 書き起こし:鈴木慈子), 2009年6月1日, 日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ https://oralarthistory.org/archives/interviews/shimamoto_shozo_01/を参照。

[13] 『産経新聞 阪神版』1955年8月2日「モチーフを語る(8) テクニックより意欲」を参照。

[14] 南天棒(1839―1925年)幕末〜大正、激動の時代を駆け抜けた臨済宗の傑僧。諱は全忠、字は鄧州、号は白崖窟。ナンテンで作った棒を提げて遍遊し、禅風を弘め、多くの人々を導いたことから「南天棒」の異名を持つ。宮城県の松島瑞巌寺、兵庫県西宮市の海清寺の住職をつとめた。

[15] 「嶋本昭三氏インタビュー」山村徳太郎氏と尾崎信一郎氏(現鳥取県立美術館館長)による(1985年6月15日)『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』1993年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行を参照。ほか、上記[12]オーラル・ヒストリー。

[16] 『上前日記 1947-2010 上前智祐と具体』中塚宏行 編, 一般財団法人上前智祐記念財団発行を参照。1955年7月9日の日記による。日記によればこの日、寺で例会も開かれた。嶋本の発言としては[15]の尾崎氏との会話に「それ(編注:南天棒の書には時間性があると聞いて驚き、そういうことをやり始めた)とちょうどその頃、56年ぐらいに……」とあり、[12]の加藤氏の質問「ちょうどこの頃(編注:1953年のゲンビ展、1954年のモダンアート展の頃)、吉原先生と海清寺で南天棒の書をご覧になった」という質問に、「もうちょっと後でしょうね。もうちょっと後やったと思います」と答えている。

[17] [12] 嶋本昭三オーラル・ヒストリー 第1回を参照。には、「乃」の字をはねの際に蹴ったとある。

[18] 「豊鳩筆」長さは五尺三寸(約160)、穂先は一尺五寸(約45㎝)、海清寺蔵。1913年、伊丹村の寺西幾九松(元加賀藩士・由多加織)が寄贈。中原鄧州著『南天棒行脚録』1921年, 大阪屋号書店発行一五四 衲が一生一代の大字/376(国立国会図書館デジタルコレクション)には、大石碑のために書いた「乃」の字のはねの際に足で蹴ったとある。襖の「龍」の字の右上には、その際の余った墨で書いたとある。『墨美』第14号では、揮毫の際に手伝いをした山田與三吉氏が子馬の毫毛と思うと発言している。

[19] [15]山村氏と尾崎氏によるインタビューより。

[20] 「跡形やと」は、村上三郎によって語られた吉原氏の言葉。「具体的な話 村上三郎vs.白髪一雄」1993年1月24日芦屋市立美術博物館講義室(聞き手:筆者)『具体Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』1994年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行より。

[21] [12]オーラル・ヒストリーを参照。

[22] 1948年「芦屋市美術展覧会」(のちの芦屋市展)と共に芦屋市で開催された「阪神童画展覧会」が、1950年より「童美展(児童創作美術展)」として開催された。第58回(2008年)に終了。

[23] 1952年、大阪で発足した「現代美術懇談会」、略称「ゲンビ」。吉原治良(二科会)、須田剋太(国画会)、山崎隆夫(国画会)、中村真(モダンアート協会)、植木茂(モダンアート協会)、田中健三(自由美術協会)の6名が連名で呼びかけた。発案者で世話人は朝日新聞大阪本社学芸部記者の村松寛。中心メンバーはほかに書家の森田子龍、陶芸家の宇野三吾、“新らしい造型を志す人々が、各所属団体を考えずに、自由な個人の立場からお互に忌憚なく語り合う会”。絵画、彫刻、工芸、書、いけばなほかジャンルを超え、議論を交わした。1953〜1957年に毎年、展覧会「ゲンビ展」を主催(朝日新聞社が後援)。1954、1955、1956年には、朝日新聞社が同展から派生した「モダンアートフェア」を主催。6年にわたり活動し、例会は43回開かれた。

[24] 『『きりん』の絵本』2008年, きりん友の会(代表:浮田要三)発行を参照。

[25] 嶋本昭三「子供らしくない絵の方がよい」『美育文化』Vol.6 No.11, 1956年11月発行(『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』1993年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行に再録) を参照。

[26] 嶋本昭三「マンボと絵画」『具体3』([1])「美の開拓地は常に常人の見放した荒野であり新しい実験は最初は肌合いのよくないものなのです」より。

[27] 上記「マンボと絵画」([26]) より。ちなみにこの年、1955年は日本のマンボブームのピークといわれる(wikipediaへ)

[28] 『産経新聞 阪神版』1955年7月26日「モチーフを語る(4)空屋の窓にひかれた」より。浮田要三の発言として「出来た作品が、リリカルなウィットだけに終わったのは、作者として残念です。それで黒いペンキ一色で塗りつぶして目立たないようにしたのが小心者の意図でした」とある。

[29] 写真が見つかっておらず、どこで制作し展示したかは不明。白髪一雄のスケッチ(【タイムトラベラーGUTAI探偵】「真夏の太陽」の巻|その1「時間旅行の地図」)には、白髪作品の赤い丸太の手前つまり松林の東端の道路沿いに描かれている。それは川沿いとは反対側だが、1993年の第45回ヴェネツィア・ビエンナーレ「東洋への道」で再制作(《Sakuhin》(走))をした際に、運河沿いで行ったことから、1955年も川沿いで行ったのではないかと考えた。

[30] 「紙破り」は通称。〈通過〉〈6ツの穴〉〈入口〉など、クラフト紙を体当たりで破った作品、および制作のためのアクション(パフォーマンス)。

[31] 「村上三郎氏インタビュー」山村徳太郎氏と尾崎信一郎氏による(1985年6月28日)『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』1993年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行, p373で、「走りながらタールの紙を破っていく、そんな作品です、砂と一緒に土ぼこりをたててダーッと破っていく、そんな作品です」と語っている。村上三郎「1996年の個展に際して」『村上三郎1996』1996年, 芦屋市立美術博物館には、「長尺のルーフィングを破りながら走り抜けた」と書いている。

[32] 1993年の第45回ヴェネツィア・ビエンナーレ「東洋への道」での再制作《Sakuhin》(走)の記録映像(村上牧子撮影)によった。

[33] 村上三郎「行為のごみ箱」『具体4』第1回具体展特集, 1956年7月1日具体美術協会発行より。

[34] 村上三郎「感想」『具体2』第1回具体展特集, 1955年10月10日具体美術協会発行より。

[35] 『産経新聞 阪神版』1955年8月1日「モチーフを語る(7)総ては実験」より

[36] [33] 村上三郎「行為のごみ箱」より。

- *註 『具体2』に掲載されたのは、この1枚。色の順番は筆者の想像による。黄色の絵の具がはっきり写っていることから、黄色を最後とした。『産経新聞 阪神版』1955年8月1日では、大きな2本の飛沫のうち、短い方が黒く見えるが、『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』1993年, p71 の写真では、対角線上に長く飛んだ飛沫が黒く見えたので、長い方を黒色とした。どちらが赤か黒か、どちらが先かはそれら2つの印刷物からはわからなかった。黒を先としたのは、1953-57年の村上の抽象画を見ると、黒色の上に赤の絵の具で描いた絵が多かったことから、黒、赤、黄の順として、筆者が想像して書いた。

また、手前の黄色の絵の具のドリッピングの箇所に、引っかいたような、ボールが当たったような跡があるが、本人が最後にそう仕上げたかどうかも、わからない。村上と同時期に洋画家の伊藤継郎のアトリエに通い、新制作派展に出品し、1954年に村上と二人展を行った白髪一雄には、次のような発言がみられる。山村徳太郎氏と尾崎信一郎氏によるインタビュー(1985年7月10日, 『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』1993年, 財団法人芦屋市文化振興財団発行, p384)の中で、尾崎氏が、作品の完成についての質問したのに答え、「新制作の頃から描いていたノンフィギラティフ*の絵の仕上げのこつ」として、「最後にぱぱっとやって終えたり、ここらでこんなものが要るなあというので入れたり、ここには異質の色を入れてかきまわさんとあかんとか、絵具を小部分に撒いて、そこに捻った線を入れて前からの色を出すとか、そんなこつがいろいろ」あったと言っている。村上も完成に際して、そんなこつが出たのかもしれない。筆者は、この作品は、バケツで絵の具をぶちまけたことが重要であるとし、ボールの跡と思われる箇所や、転がったボールを、偶然として捉えた。 *非形象、非具象芸術のこと