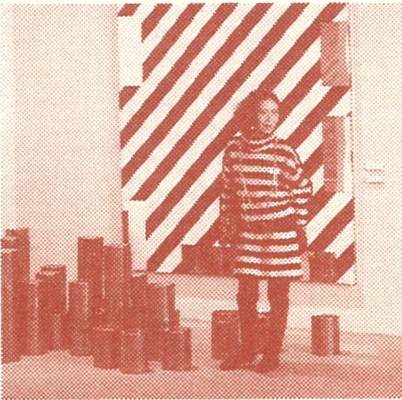

右の写真は、1959年の山崎つる子嬢である。60年代を待たずしてこのカッコ良さなのである。作品も一貫してカッコイイ。第1回具体展には、黒と白のストライプに四角い鏡を配した壁面をバックに、透明な赤紫を着色した、高さの違うブリキ缶を55個並べるというインスタレーションを発表。野外展には、90センチ四方の同じく赤紫のアルミ板を、高さ約4メートル、横約9メートルに継ぎ、三面鏡のように立てた作品を。舞台を使った具体展では、回り舞台の上にのせた円筒状のアルミ板に様々な色の照明をあてながら、たたきつぶすというパフォーマンスを行っている。これはフィルムが残っているが、やたらめったら光っていて、何が何だかわからない。 ’58年より、メタリックな素材のインスタレーションからタブローに移行したが、その色彩の明るさ、透明さ、軽やかさはよリポップになった。赤やピンクや水色や黄色が画面いっぱいに踊るように描かれ、漫画のフキダシのような線やマルも飛んでいる楽しい絵である。

右の写真は、1959年の山崎つる子嬢である。60年代を待たずしてこのカッコ良さなのである。作品も一貫してカッコイイ。第1回具体展には、黒と白のストライプに四角い鏡を配した壁面をバックに、透明な赤紫を着色した、高さの違うブリキ缶を55個並べるというインスタレーションを発表。野外展には、90センチ四方の同じく赤紫のアルミ板を、高さ約4メートル、横約9メートルに継ぎ、三面鏡のように立てた作品を。舞台を使った具体展では、回り舞台の上にのせた円筒状のアルミ板に様々な色の照明をあてながら、たたきつぶすというパフォーマンスを行っている。これはフィルムが残っているが、やたらめったら光っていて、何が何だかわからない。 ’58年より、メタリックな素材のインスタレーションからタブローに移行したが、その色彩の明るさ、透明さ、軽やかさはよリポップになった。赤やピンクや水色や黄色が画面いっぱいに踊るように描かれ、漫画のフキダシのような線やマルも飛んでいる楽しい絵である。

「もともと金属的な冷たい感じが好きだったんです。透明な感じの色もね。 今はアルミやステンレスはよく使っておられますけど、美術の世界には入ってなかったんです。ただアルミは保存が大変で、絵を描くことにして、透明感のある、色がめちゃくちゃ多い絵を描こうと思ったんです。しんどいような、暗い、気むずかしい、まじめくさったそれまでのアートが古くさいように思ってましたので、思いっきり野放図で、どっちかいうたら “笑っちゃう” みたいな絵をね、描こうと思ったんです」

絵を書くといっても彼女は美術の学校を出ているわけでもない。「何も知らないで入ってしまったタイプ」という。戦後1〜2年の頃、「簡単に結婚はしないぞ。お嫁に行くには、もうちょっと知ってから」と自分に合うものを探していた時、芦屋市の美術講座で吉原治良に出会う。

「モダンアートの話に『わぁ、これー』って夢中になっちゃったんです。イキナリ知らない世界のドアを開かれたんです」

「習わしてください」といって2〜3カ月ほど描きに行ったこともあるという。ある日、嶋本昭三の破れた絵が置いてあって、吉原に「参加しないか」といわれ「ボツボツ入った」らしい。デッサンも1〜2枚ぐらいは描いた、と微笑む。

「タブローを描き始めたときは新鮮で楽しかったですよ。絵の中にある漫画の吹き出しに似てると言われる形ですけど、私としては、あれはオバケという感覚なんです。あの形が好きだったんです。はじめからよく使いました。金属のクールな感じも好きだし、わけのわからない混沌とした感じも魅力を感じてましたので、もしかしたら絵の方は楽しいこういう形を使って、混沌としたものを表したかったのかもしれませんね。いつも自然に描いていました。既成のものに対する反対はありましたけど、あんまりひねり回したりはしなかったです」

現在、自宅で子供のお絵かき教師を質をやっておられるが、そこで言うのは「お隣の人のマネをしたら絶対ダメ」ということ。吉原の鉄則はまだ生きている。

(文・塚村真美)

写真提供:山崎つる子

※当時の紙面のタイトルは[シリーズ「具体」その5]となっているが、ナンバリングを間違えていた。正しくは[シリーズ「具体」その6]。

(「花形文化通信」NO.47/1993年4月号/繁昌花形本舗株式会社 発行)