ウィリアム・ブレイクの詩「虎」

2022年、寅年に入って、まさに虎そのものをうたった名詩があるので、その話をと思いながら、もう寅の年もそろそろ半分に達するという頃になってしまった。

作者は、ウィリアム・ブレイクWilliam Blake (1757-1827)で、偉大なる詩人であるだけでなく、「西洋絵画の巨匠たち」といった絵画シリーズでもれっきとした1冊を割り当てられている輝かしい芸術家でもある。世に「二足の草鞋を履く」とか、「天は二物を与えず」に敢然と挑むということがあるが、彼ほど傑出した例は他にないだろうと思われる。そして、その二つが混然一体となっていたという意味でも実にまれなる人物である。

『週刊グレートアーティスト』no.86「ブレイク」(同朋舎出版刊)

今日そのように、ロマン派の天才とみなされているが、天才にはよくあるようにあまりに天才過ぎて同時代には認められ難く、彼の生涯は貧しく困難を極めた。ただし、彼本人は地上の栄光など物ともせず、ひたすら想像と信仰に生き、魂の栄光のみを求めたのであった。

しばしばヴィジョンを見、予言めいたことを言うほど神秘的な幻視の人であったため、彼独自の世界観はそう簡単に理解できるものではない。ただし、詩に比べると、絵の方は、とにかく見ればよいので、その独自性は一目でわかる——これまた理解できるかどうかは別なのであるが。さらに、私たち日本人にとっては、彼のテーマが、旧約新約聖書、ミルトンの『失楽園』、ダンテの『神曲』といったキリスト教をテーマにしたものがほとんどであるため、彼の独自の理解の仕方という前に、キリスト教そのものに対して距離があるという問題がある。私にしても、解説などできるのやらと心もとないが、幸い、この「虎」の詩は、深い理解に届かないにしても、十分名作だとわかる素晴らしさをもった作品なのである。

虎

虎よ、虎よ、輝き燃える

夜の森のなかで、

いかなる不滅の手、あるいは眼が

汝の恐ろしい均斉を形作り得たのか。

いかなる遠い深海か大空で

汝の眼の火は燃えていたのか。

いかなる翼にのって彼は高く上がろうとしたのか、

いかなる手でその火を捉えようとしたのか。

いかなる肩、いかなる技が

汝の心臓の筋を捩じり得たのか。

そして汝の心臓が鼓動を始めたとき、

いかなる恐ろしい手が、いかなる恐ろしい足が。

いかなる鉄槌が、いかなる鎖が、

いかなる溶鉱炉に汝の脳があったのか。

いかなる鉄床が、いかなる恐ろしい把握が

その致命的な恐怖を握り得たのか。

星たちがその槍を投げ下ろし、

その涙で天をぬらしたとき、

彼はおのれの作品を見て微笑したか。

子羊をつくった彼が汝を作ったのか。

虎よ、虎よ、輝き燃える

夜の森のなかで、

いかなる不滅の手、あるいは眼が

汝の恐ろしい均斉をあえて形作ったのか。

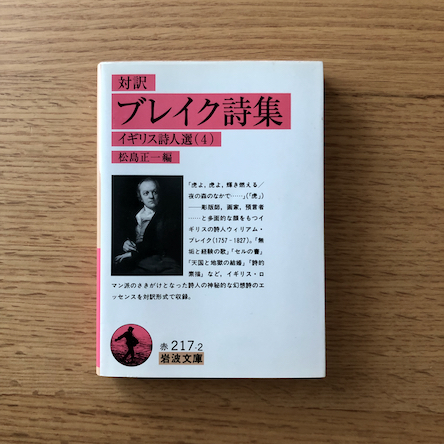

(訳は次の「子羊」も共に、松島正一編『対訳 ブレイク詩集―イギリス詩人選〈4〉』岩波文庫に拠る)

The Tyger

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night;

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies,

Burnt the fire of thine eyes?

On what wings dare he aspire?

What the hand, dare sieze the fire?

And what shoulder, & what art,

Could twist the sinews of thy heart?

And when thy heart began to beat,

What dread hand? What the chain,

In what furnace was thy brain?

What the anvil? What dread grasp,

Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears

And water’d heaven with their tears:

Did he smile his work to see?

Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night;

What immortal hand or eye,

Dare frame thy fearful symmetry?

〔l.8 sieze=seize〕

まず1行目 “ Tyger Tyger, burning bright, ”で、力強い ⇙ ⇙ ⇙ ⇙のリズムが刻まれる(タイガー・タイガー・バーニング・ブライト)。

これはそれぞれ単語の頭が T・T/b・bと同じなので(これを頭韻を踏むという)、さらにリズムが強調される。

この同じ4拍子で2、3行目も進む(In the forests of the night/ What immortal hand or eye—イン・ザ・フォレスト・オブ・ザ・ナイト/ ホワット・イモータル・ハンド・オア・アイ)。

4行目は相変わらず4つの強い拍子はあるが、あまりにも同じリズムが続くと面白くないので、一つ目の単語ではなく二つ目に強い調子がくる(Could frame thy fearful symmetry――クッド・フレイム・ザイ・フェアフル・シンメトリー)と、ちょっと変化をつけるのも微妙な技の見せどころ。

そして、詩なので、各行の最後の音が合わせてある——つまり、この1連目で言うと、1行目の終わり“ bright ”と2行目の終わり“ night ”において、「ブライト」と「ナイト」のうち最後の「アイト」が同じ音なのである(これを「脚韻を踏む」という)。

だから、3行目の最後の音「アイ」に合わせて4行目も普通の発音「シンメトリー」ではなく「シンメトライ」と読んで脚韻を踏んだ方が、統一感も出るし、力強さも出る。以上、細かく、リズムと発音のことを言ってきたようだが、実はこれこそが英語の詩を作る大事な要素なので、この1連だけでも、4拍の力強いリズムと韻の音に気をつけて、カタカナでいいので読んでみていただきたい――太字が、強く拍を置いて読むところ、行末の同じ音(脚韻)は同じ色で表わした(英語を仮名書きしたため、多少の無理はご容赦願いたい)。

タイガー・タイガー・バーニング・ブライト

イン・ザ・フォレスト・オブ・ザ・ナイト

ホワット・イモータル・ハンド・オア・アイ

クッド・フレイム・ザイ・フェアフル・シンメトライ

すると、リズムおよび韻という同じ音の繰り返しに身をゆだねてみると、何となく気分がよくなってきませんか。

脚韻は詩の要素として重要なものなので、さらに触れておくと、2連目以下も終わりまで、2行ずつ、行末の単語の音が合わせてあって、音の響きにまとまりをもたらしている。

さて、内容について考えてみると、まず暗闇の中でうごめく恐ろしい虎が描かれる。この「暗い森」はダンテの『神曲』冒頭を思わせる深く恐怖の森である。そして、3,4行目で、これほどの存在である虎の創造主、すなわち神に思いが巡らされている。(なおここで “ thy ”という単語が出てくるが、これは日本語「汝の」に当たるもので、“ your ”と考えてもらえばよい。6行目で “ thine eyes ”というのがあるが、これも “ your eyes ”と意味は同じ。さらに後から5行目の “ thee ” は、「汝に、汝を」の “ you” である)

虎の恐ろしいまでの均斉美に溢れるその姿を見るにつけ、思われるのは、それを造られた神――というわけで2,3,4連と続いてずっと神が虎を創造した時が歌われる。

“ what ” と “ ? ” が繰り返され、その切迫感が激しくも息づく。それを反映して、リズムも最初のような規則正しい4拍子ではなくなり、切れ切れになる

そして続く5連目、その切迫感がハタと搔き消え、17,18行目の流れるような英語によって、雨にけぶる天地の様が歌われる——漢詩なら「起承転結」の「転」である。星の光が射すのを星の天使が槍を投げると捉え、槍を投げ終わった、つまり星が雲に覆われ姿が見えなくなり、やがて沛然然たる雨になった、と歌う。その時、神は自らの造化の妙を見てどう思われたか。「涙」に喩えられた「雨」は、悲しみの涙か喜びの涙か。

そして、「子羊」が登場する……これについては、あとで。

最終連、「起承転結」の「結」は、見事な結びとして、おさまりよく最初に戻る、これしかないという終わり方。ただし、そのまま繰り返しはしない――ただ一語、4行目、1連目の “ Could ” はここでは “ Dare ” に変わっている。後者の方が、問いただしている気持ちが強い――今まで述べてきたことを踏まえたうえで、「『あえて』造ったのか」と。

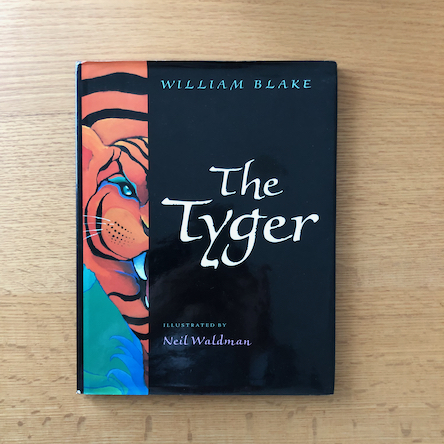

The Tyger Illustrated by Neil Waldman(Harcourt Childrens Books)

ところで、この詩が、数々の賞に輝く、挿絵画家のNeil Waldman(1947-)によって一冊の絵本になっている。2行ずつ取り上げ、右に絵が付いている。そのカラーの絵は枠に入っていて、枠の外は黒とグレーの夜の世界で、それが左の詩行の背景をなし、全体の基調を作っている。そしてあっと驚くのが——最後になって、その黒とグレーで描かれた虎がわっと見開きページのカラーとなって飛び出してくる。

そして、注目すべきは、まだ子羊については触れていない7,8行目ですでに、暗闇の中に羊の半身が描かれていること、13,14行目の挿絵の中に、詩の中では出てこない緑のヘビが描かれていることである。ヘビは聖書では悪の象徴だから、虎の造化の中に潜む悪をあばいたということになろうか。

ウィリアム・ブレイクの詩「子羊」

次に、いよいよ「子羊」について。まずそのタイトルの詩があるので、それを引用する。

子羊

子羊よ、だれがおまえをつくったの。

だれがおまえをつくったのか知っているの。

おまえに生命を与え、川のそばや

牧場で、おまえに草を食べさせ、

喜びの着物、ふわふわして輝く

いちばん柔らかな着物を与え、

どの谷間をも喜びで満たす

そんなにやさしい声をおまえにくれた方を。

子羊よ、だれがおまえをつくったの。

だれがおまえをつくったのか知っているの。

子羊よ、教えてあげよう。

子羊よ、教えてあげよう。

その方はおまえと同じ名前で呼ばれる、

その方は自分を子羊と言われたから。

その方は柔和でやさしい、

その方は小さい子どもになられた。

私は子ども、おまえは子羊、

私たちはその方と同じ名前で呼ばれる。

子羊よ、神さまのおめぐみあれ、

子羊よ、神さまのおめぐみあれ。

The Lamb

Little Lamb who made thee ?

Dost thou know who made thee ?

Gave thee life & bid thee feed,

By the stream & o’er the mead ;

Gave thee clothing of delight,

Softest clothing wooly bright ;

Gave thee such a tender voice,

Making all the vales rejoice :

Little Lamb who made thee ?

Dost thou know who made thee ?

Little Lamb I’ll tell thee,

Little Lamb I’ll tell thee ;

He is called by they name,

For he calls himself a Lamb :

He is meek & he is mild,

He became a little child :

I a child & thou a lamb,

We are called by his name.

Little Lamb God bless thee,

Little Lamb God bless thee.

この詩は子どもの語りとなっているので、丸々1行繰り返していることも多いのが特徴で、英語としても、「虎」よりこちらの方が、やさしいと言えるだろう。「虎」でも出てきた “ thy ”、“ thee ” さらには、主格の “ thou ” も出てくるのが、少々つまずきの石かもしれないが、何度も読めばそのうち慣れてくる。2行目の “ Dost thou know~?” は “ Do you know~?” であると考えればいい。

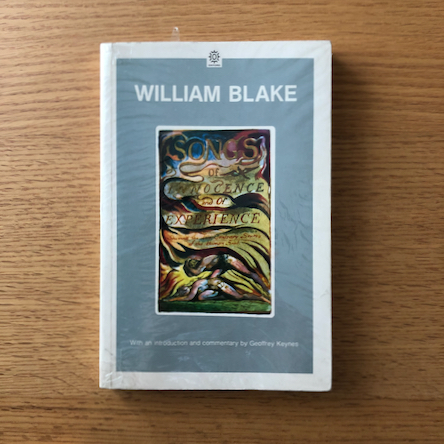

そして、内容としては、神は子羊であり子どもであるということで、キリスト教の思想に裏打ちされたものである。じつは、この「子羊」と「虎」の2篇の詩は表裏一体をなし、前者は『無垢の歌』(Songs of Innocence)、後者は『経験の歌』という詩集に入っていて、前者は19篇、後者は26篇を含み、それぞれ対応関係にあるものもあり、この2篇はそれにあたる。

無垢なものとしてこの世に生まれた赤ん坊が、やがて経験を積み悪に染まってゆく。無垢な子羊と、夜や森といった“経験”の象徴の世界の虎、いずれも同じ神によって造られたのである。そして虎は恐ろしいことに子羊を食べる、また子羊は虎に食べられるべき存在である。さらに、子羊は食べられることでこそ復活する――ここに十字架にかかったイエスの犠牲が重なる、そしてその後の復活も。

ブレイクは、この『無垢の歌』と『経験の歌』を合わせ読んでほしいと考えていた。それで、まず出発点として「虎」と「子羊」を読んでみたのである。全編読めば、それぞれの詩の理解もより深まることだろう。

なお、この「子羊」の詩においても、2行ずつの脚韻、15行目の “ meek ”と “ mild ” の “ m ” の頭韻を最後に指摘しておきたい。

柴田元幸責任編集『MONKEY』 vol.14 「絵が大事」(スイッチ・パブリッシング刊)switch bookstore はこちら

ところで、数々の意欲的な翻訳の仕事を続けておられる柴田元幸氏は、『Monkey』という雑誌の責任編集もされている(スイッチ・パブリッシング刊)。2018年の春号に、ブレイク「うた 無垢と経験の」として、中にこの2篇も取り上げられた。「子羊」の詩は「きみをつくったのはだれだい子ひつじくん/知っているかいだれがきみをつくったのか…(中略)…おしえてあげるよ子ひつじくん…(中略)…ぼくが子ども きみは子ひつじ(以下略)」と明らかに男の子の声で訳されている。

私は、ロビンソン(Charles &Mary H. Robinson)の女の子の挿絵を見ていたせいもあって、「男女いずれでもとれるように訳したい、しかし、語りかけるようにするには、女の子か男の子にするか規定しないことには難しい……」などと悶々としていただけに、このスパッとした解決は爽快だった。

Songs of Innocence Illustrated by Charles&Mary H. RobinsonKindle版

その後、友人の大学に講演に来られたこともあって、友人のルートを通じて、直接柴田氏にメールして、なぜ男の子で訳すことにされたのか伺うことができた。

返ってきたのは実に明快なお返事――ブレイク自身の絵の中の子どもにペニスがついているからとのこと。『Monkey』のこの号の特集のタイトルはまさに「絵が大事」なのでありました。

William Blake The Lamb(『MONKEY』 vol.14 スイッチ・パブリッシング刊より)

ブレイクは、“無垢”と“経験”を合わせ読むことと同時に、絵と詩を合わせ読むことも言っていた。

ただ、一つ付け加えておきたいのは、これだけが絶対唯一の正解というわけではなく、読むのはいろいろに読めるということで、女の子が子羊に語りかけてもいい。絵を合わせ読むと言っても、ブレイクのことだから、どんなに恐ろしい虎を描くかと思えば、「虎」の詩につけた絵は、なにやらかわいらしい虎なのである。

William Blake The Tyger , Songs of Innocence and of Experience(Oxford Paperbacks)

ついでながら、今まで「絵」という言葉を使ってきたが、実は「版画」であって、版画を彫り、刷って、彩色したのち一冊ずつ製本した作品なのである。一冊一冊どれほど魂が込められたものかが、このことからだけでも伺えようというものである。

タイガー・ウッズと「虎」

再び虎に話を戻そう。もう10年も前のことになるだろうか、たまたまアメリカにいた夏に、ニューヨークタイムズ紙で、あるサーカス団の女性猛獣調教師が紹介されていた、輝く金髪をなびかせながら、ライオンや虎に鞭をふるう、颯爽とした姿を捉えた写真付きで。この記事の見出しが “ Tiger trainer, burning bright ”(輝き燃える、虎の調教師)――人々に知られたブレイクの詩の第1行を使って、4語で見事に彼女を描いている。

“ Tiger trainer ” の所は、最初の音 “ t ” の頭韻を踏み、単語の最後も合っており、それがさらに元の詩のままの “ burning bright ” の頭韻に続くので、発音してみるととてもリズムがよいという、音の上でも申し分なし。逆に言うと、これを見て、「あ、ブレイク!」と英語を使う人なら多くが気づくくらい、この詩は人口に膾炙したものであるということがわかるのである。

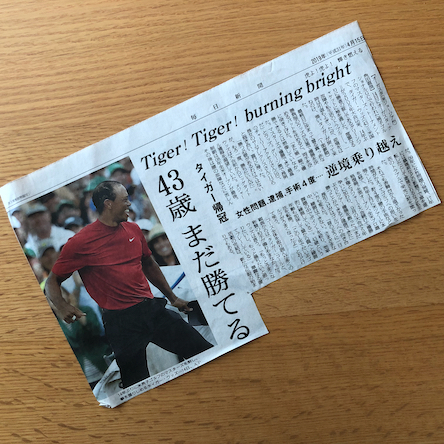

毎日新聞2019年4月15日 タイガー帰冠 43歳まだ勝てる 毎日新聞ニュースサイトはこちら

と、英語国民の教養を讃嘆していたら、日本もこれまたなかなかあなどれない——2019年のこと、毎日新聞の記事の見出しに “ Tiger! Tiger! burning bright ” と英語でそのまま出たのである、小さく「虎よ!虎よ! 輝き燃える」と添えられてはあったが。これは、ゴルフのマスターズ・トーナメントで、タイガー・ウッズが、私生活のトラブルや、4度の手術という逆境を乗り越えて、14年ぶりに優勝したことを報じたものだった。彼の名前「タイガー」に引っ掛けて、この見出しとなったわけだが、ブレイクの詩については全く言及されておらず、どれだけの日本人がブレイクの引用だとわかったのだろう。

私の年若い友人は、学生時代、先生に結構英詩にふれる機会を与えられたとのことで、彼女なら、この詩に反応するだろうと、私がこの記事を見せると、驚きながらも「大学の時、この詩を暗唱させられた。同じクラスにいた人に知らせよう」と喜んで、あちこちにメールを送っていた。

記事を書いた記者も、おそらく文系で、学生時代に暗唱させられたのだろうか。ゴルファーのタイガーの復活にあたって、これほどピッタリの詩行は他にないと思い出されたのだろうか。今、大学教育において、実用英語ばかりが叫ばれ、一般教養においても、文学はどんどん隅っこに追いやられ、まして英詩は昔のことを思うともう風前の灯火と言ってよい。しかし、この例が示すように、詩は生活をちょっとばかり豊かにしてくれるものだと言えるのではないだろうか、ほんのわずかであれ。そして、それが積もれば……。

ところで、ブレイクの詩では “ Tyger ” という綴りであったが、本来 “ Tiger ” で、ゴルファー「タイガー」の名前もこう綴る。そう、ブレイクは意図的に “ y ” を使っているのであって、今回訳を使った、岩波文庫『ブレイク詩集』の編者松島氏も「Tigerとしてしまうと、ブレイクがTygerで『虎』に託した意図とは違ってしまうのではないか」と述べている。(しかも、気まぐれに “ y ” の綴りを持ってきたのではなく、松島氏が研究の先駆者と称える山宮充氏の『ブレイク詩選』(研究社刊)によれば、「古風な綴り」とのことで、根拠はある) “ i ” では、この詩の中に込められた、虎の凄みや恐ろしいまでの均斉美、さらにはキリストに繋がる深みなどは出ないのではないかということである。一言で言うと、“ Tyger ” は強いのである。

山宮充註釈『ブレイク詩選』(研究社刊)

阪神タイガースはTygersと改名しては

さて、関西にはタイガースという野球チームがある。大阪在住だからと言って私は別にタイガースファンではないが、ファンたちの熱狂ぶりは身近にある。ここしばらくは優勝から遠ざかっていて、ほぼ勝ちを占めたかと思う試合でもひっくり返されたり、そうして諦めていると、まれには勝つこともあって、だからこそいっそうファンは狂喜する――かくして彼らのお腹には、激しい落ち込みと舞い上がりで、虎の縞々模様ができていると言われている。

それで私は以前から球団首脳陣にTygersと改名してはどうかと提案したいと密かに思っていた、そうすれば名前にあやかって強くなるのではないかと。特に矢野(Yano)氏が監督に就任した時は、まさに改名するべき時ではないかと思ったものだ。ところがなんと寅年の今年のシーズン初めに、彼は今期で辞任すると言明したのである。そのせいもあってか、開幕すぐは記録的な負け続き。阪神タイガースよ、改名するなら今年しかありませんぞよ。

(5/20/2022)

[読書案内]

松島正一 編対訳『ブレイク詩集』イギリス詩人選(4)(岩波文庫) 赤217-2 Amazonはこちら

William Blake, Songs of Innocence and of Experience(Oxford Paperbacks)

『Songs of Innocence and of Experience 』歌(バリトン):Nmon Ford , 作曲:William Bolcom (Naxos American)Amazonはこちら

William Blake, Poetry for Young People William Blake edited by John Maynard, illustrated by Alessandra Cimatoribus (Sterling Pub Co Inc) Amazonはこちら

William Blake, The Marriage of Heaven and Hell (Dover Fine Art, History of Art) Kindle版はこちら

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。京都大学国文科および米文科卒業。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家ーアマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。