アマストでメガン・マーシャルを紹介される

アメリカ東海岸のボストンからバスで3時間、小さな町アマストは、研究対象とする詩人エミリ・ディキンスンが生涯を過ごした地であることから、私は毎年のように出かけている。友達もたくさんでき、今では第二の故郷のようになっている。(コロナのため簡単に訪れることができなくなって、もう3年になるが)

ある時、同じくディキンスンの研究者であるクリスが、一人の女性の連絡先をくれた。「彼女、日本に行くんだ。いい友達になれるかもしれないよ」と。クリスは関心の幅が広く、ディキンスンの研究書のほか、画家ドガとアメリカでの彼を巡る人々についての研究書も出し、また日本文化にも造詣が深く、黒船後の日米文化交流を描いた著書『グレイト・ウェイブ』は日本でも翻訳されて高い評価を得ている。いかにも聡明な感じの人なので、私などちょっと気後れしてしまうのだが、なかなか細やかな気遣いができる人でもあり、彼が「いい友達になれるかも」というその勘を信じて、私は楽しい予感を抱いた。

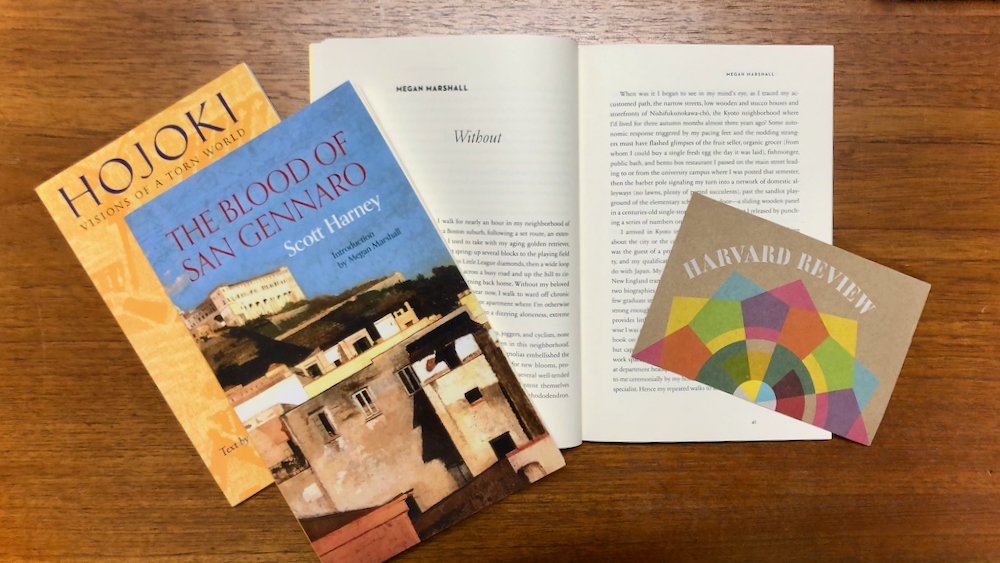

彼女の名前はメガン・マーシャル。数日後、アマスト近くにある女子大学の前の本屋に、彼女のサイン本を見つけた。少し前の発売時に、ここで講演会とサイン会があったのだろう。せっかく知り合うのだから会うまでに読んでおきたいと購入した。ジャケットに、頬杖をつく、眼鏡をかけた女性の写真があった。知性的で、クリスの友達というのもうなずける。本は、彼女の先生であった詩人エリザベス・ビショップについて書かれたもので、プロフィールによるとメガンは、2006年にピューリッツァ賞のファイナリストになり、2014年、19世紀初頭のアメリカの思想家マーガレット・フラーの伝記でピューリッツァ賞を受賞したという、輝かしい経歴の持ち主だった。

Elizabeth Bishop: a Miracle for Breakfast , Megan Marshall(Houghton Mifflin Harcourt)Kindle版

Megan Marshall author photo_©Gail Samuelson

そしてその年、2017年の秋、京都や神戸の大学で彼女の講演会が開かれ、私はメガンに出会うことになる。演題は、詩人ビショップや、他書の主題であるピーボディ姉妹に関するもので、スライド上映があり理解しやすく、話の構成もしっかり作られていて、いい講演だった。会の冒頭、彼女の紹介において、Meganという名前は「ミーガン」ではなく「メガン」と発音してほしいと本人から要請があったとのことだったので、ここでも同様に表記する(思うにこの名は、少女小説によく出てくるし、たとえばイギリスの小説『林檎の樹』で主人公に捨てられる可哀そうな少女の名でもあるので、それを彼女が嫌ったのではないだろうかと私は推測している)。

メガンと秋の京都に遊ぶ

講演についての質疑応答などは、参加しておられた先生方にお任せして、後日、私は、京都の彼女が指定した岡崎の天ぷら屋さんに一緒に行ったり、嵐山への一日を楽しんだりした。嵐山の天龍寺では精進料理をいただいたが、これも彼女の発案だった。コロナなどまだまだ先の話、インバウンドがピークに向かおうとする頃で、庭は観光客でいっぱいだったが、混むだけのことはある――背景の山を取り込んだ庭は、知っていてもその広々とした壮大さにはやはり息をのむ。だが案の定、あまりのざわつきに怖れをなし、人出を避けて二尊院と、芭蕉の弟子去来の落柿舎へ。

そうして二人で歩いていたどのあたりで、『方丈記』の鴨長明の庵跡を訪ねる話が出たのだろう。庵の模型は下鴨神社の入り口にあるとのことだったが、実際に庵を結んだ所は、宇治との境に近い伏見区日野にあるという。それほど人里離れているわけではないが、物寂しいその地を、そののち秋も更けた頃、メガンと二人で訪れることになったのである。

彼女に提案してもらわなかったら、そばにいながらずっと知らずにいたであろう。そして、よくぞ一緒に行こうと言ってくれたと思うくらい、心にしんと来る地だったので、この時のことを記録しておかなかったのは、もったいなかったと、あとになって時に悔やんだりしていた。

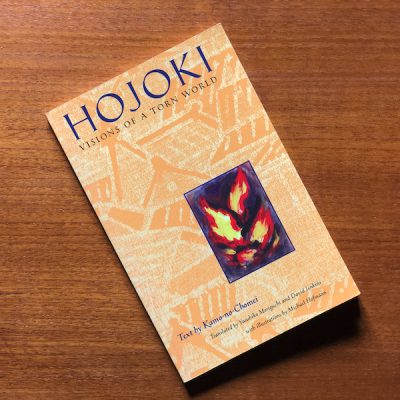

すると昨年、2021年の5月の終わりに、メガンがこの時のことをエッセイに書いたと、掲載誌ハーバード・レビューを送って寄こした。それに従って、メガンの日本滞在の3カ月を再体験してみようと思う。私のうろ覚えの上述の話にもしっかりした裏付けが加えられることになろう。メガンと行動を共にしたのは、上に書いた時だけでそれほど多くなかったが、とにかくその間、私は彼女が“繭の中にいる”ような心持ちがしていた。もともとそういう人なのか、それとも何かあるのか、無理に入り込みたくはなかったので、そっとしておいたのだったが、このエッセイで、その理由もわかったのである。

Harvard Review No.57(Houghton Library, Harvard University)メガンのエッセイ “Without” 所収 HARVARD REVIEW ONLINE Harvard Review 57

ソローと鴨長明。『ウォールデン、森の生活』と『方丈記』

メガンは、2017年8月に、秋季の客員教授として京都大学米文科にやってきた。義務として課せられたのは、いくつかの講演と大学院のセミナーでの指導で、あとは自分の仕事(彼女は次作の腹案があった)をしてよろしいという緩いものだった。ちょうど夏休みのこととて身近に知人はいず、最初のうちは、スーパーでどのミルクカートンを買えばよいかもわからず大変だったようだ。

来日する前の夏、メガンはヘンリー・ディヴィッド・ソローの誕生200年を祝う学会に出ていた。まさに、ソローのいた、マサチューセッツ州コンコードが開催地で、そこで日本の一学者が、ウォールデン・ポンド(池)のほとりでソローが住んだ小屋の模型に似た、茅葺き屋根の住まいのスライドを見せて、「日本のソロー」を紹介し、かくしてメガンは初めて、鴨長明と『方丈記』の名を耳にしたのである。

ソローは、1817年から1862年までを生きた人だから、それより600年も前に、ソローのように自然の中で自給自足の生活をした人がいたことは彼女にとって驚きだったろう。日本では、ソローの名は、その師エマソンよりも知られており、自然の中での質素な生活というと、その名が挙がり、今や、文明社会に警告を鳴らす、エコロジー運動のパイオニアとして、ますます影響を与え続けている。

ただし、このソローの書『ウォールデン、森の生活』と『方丈記』には大きな違いがある――前者は大冊の議論の書で、れっきとした散文、後者は、韻文の形はとっていないが、精神は詩心に溢れている。

さて、メガンは京都にやってきて、街中を流れる鴨川と出会い、川にいる鳥たち、釣り人、飛び石を踏んで仕事にゆく大人たちや登校する制服姿の子どもたちという風景となじみになって、長明の苗字はこの川の名から来たと知る。

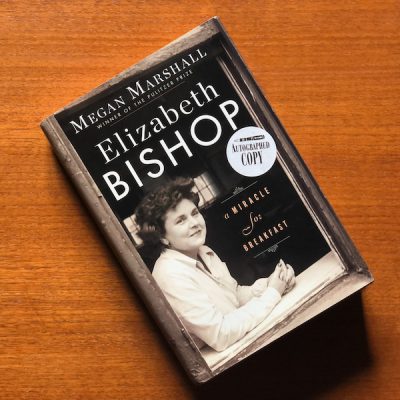

メガンが図書館で借りた『方丈記』は、Yasuhiko MoriguchiとDavid Jenkins による共訳で、意図的に韻文(詩)として訳したものである。メガンが読んだ『方丈記』、その“詩”を、英訳を通して探ってみよう。有名な出だしの原文とその英訳を次にあげる。また、英訳の右に日本語を添えたが、これはあくまで英語を読むために各行(前後する行あり〈*〉)の意味を付したまでのこと。英語のリズム、詩を感じていただきたい。

Hojoki, Vision of a Torn World Translated by Yasuhiko Moriguchi and David Jenkins (Stone Bridge Press) Kindle版

『方丈記』の“詩”を、英訳を通して探ってみる

ゆく河のながれは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつむすびて、久しくとどまりたるためしなし。

世の中にある人と栖と、またかくのごとし。

The flowing river 流れる川は

never stops 決して止まらない

and yet the water それでいながら水は

never stays 決して同じ

the same. ではない

Foam floats 泡は浮かぶ

upon the pools, 水たまりの上に

scattering, re-forming, 散らばっては、またでき

never lingering long. 決して長くとどまらない

So it is with man 人もかくのごとし

and all his dwelling places 地上にある〈*〉

here on earth. その栖も

(Translated by Yasuhiko Moriguchi and David Jenkins)

英訳はほかにもいくつかあるが、次にあげるのは、イギリスの代表的叢書ペンギン・クラシックに入っているもの。これは、兼好の『徒然草』と抱き合わせになっていて、『方丈記』は14頁、『徒然草』は223頁ということで、この作品が古典名著の中でも短いものだということがわかる——つまり分量として読破しやすく、古典を敬遠している人も近づきやすいだろう。

On flows the river ceaselessly, nor does its water ever stay the same. The bubbles that float upon its pools now disappear, now form anew, but never endure long. And so it is with people in this world, and with their dwellings.

(Translated by Meredith McKinney)

いかにも散文風の表記だが、まったく同じ語を使いながら、これを、前にあげた、詩としての英訳にならって改行して書いてみると、ペンギン版の訳者もけっこう詩として訳していることがわかる。つまり、原文そのものがやはり詩だということが、こういう作業を通してわかる――というのも面白い発見だった。

On flows the river 川は流れ続ける

ceaselessly, とどまることなく

nor does its water その水も

ever stays 同じ〈*〉

the same. ではない

The bubbles 泡は

that float 浮かぶ

upon its pools 水たまりの上に

now disappear, 今消えては

now form anew, 今新たにできる

but never endure long. しかし決して長くはとどまらない

And so it is with people 人もかくのごとし

in this world, この世において

and with their dwellings. 彼らの住まいもまた

Kenko and Chomei, Essays in Idleness and Hojoki Translated by Meredith McKinney (Penguin Books) Kindle版

鎌倉時代初めの説話集『十訓抄』に、長明は和歌、管弦で人々に知られていたが、望みの社司につけず、世を恨んだため宮廷生活を捨て出家したと書かれている。父は下鴨神社の摂社である河合社の禰宜から、下鴨神社全体の禰宜にまで上りつめた人であったため、長明もそのあとに続こうとしたが、政治的画策によりその道を絶たれてしまった。こういった関わりから、現在、彼の庵のレプリカが、河合社の境内に置かれているのである。メガンによれば、あまりに賑やかなこの場所(特に最近、河合神社は美人になりたい女の子たちに人気)に庵があるのは、見当違いも甚だしいということになるのだが。

下鴨神社の摂社・河合神社境内に建てられた方丈の庵レプリカ

長明が世をはかなんだのは、なにも個人的理由だけではなく、その描写でこそ『方丈記』が知られている大火、地震、飢餓、戦乱など、あらがいがたい天変地異の破壊力に翻弄される人々の惨事に直面したからである。彼はそこに、平安王朝の凋落、そして、人生の移ろいやすさの真実を見たのだった。次は惨事の一つ、安元の大火を記録した箇所である。

吹き迷ふ風に、とかくうつりゆくほどに、扇をひろげたるがごとく、末広になりぬ。

遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら焔を地に吹きつけたり。

空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じて、あまねく紅なる中に、風にたえず、吹き切られたる焔、飛ぶが如くして、一、二町を越えつつ移りゆく。

その中の人、うつし心あらむや。

或は煙にむせびて、倒れ伏し、或は焔にまぐれて、たちまちに死ぬ。

或は身ひとつ、からうじてのがるるも、資材を取り出づるに及ばず。

七珍万宝、さながら灰燼となりにき。

その費え、いくばくぞ。

The wind blew wildly— 風はひどく吹いた

this way! That way!— あちらこちらと

and the fire spread, そして火は広がった

like an unfolding fan…. 広がる扇子のように

Some suffocated by smoke 煙にむせび

fell upon the ground. 地に倒れる者があり

Some swallowed by flames 焔に呑み込まれ

died at once. 直ちに死ぬ者もいた

Some scarcely able 自らを救うことが〈*〉

to save themselves, ほとんどできず

lost all their worldly goods. 全財産をなくした者もいた

Many treasures 多くの宝は

reduced to ash! 灰に成り果てた

Dreadful, 恐ろしい

dreadful loss! 恐ろしい損失

(Translated by Yasuhiko Moriguchi and David Jenkins)

長明の描写は実に的確で、この消失範囲の地図が「原文&現代語訳シリーズ」の『方丈記』に載っているが、「扇をひろげたるがごとく、末広に」というのなど、ドローンで見たかのごとく、地図上でしっかり確認できるのは驚くべきことである。

『方丈記』原文&現代語訳シリーズ 浅見和彦訳・注(笠間文庫) Kindle版

メガンのエッセイより——庵跡訪問記として

メガンのエッセイによると、日野にある長明の庵跡を訪ねる提案は、私にだけされたのではなかったらしい。彼女を京大に招へいした、アメリカ文学の教授(後輩にあたり、私も懇意にしているので、エッセイのところどころに彼が登場していて楽しかった。あとに出てくるカミカゼの叔父は彼の叔父である)も、大学院の学生たちも、アメリカ文学にどっぷりつかっていてあまり関心を示さなかったようだ。(「しかしマサコは自分の国の文化をおろそかにはしていなかった」とあり、アメリカ文学研究者としてはちょっとお恥ずかしいが、実は私はアメリカ文学の前に国文も卒業していて、関心はいつもその中間にあるのだから許してもらおう)

さて、ここからはメガンのエッセイの翻訳という形で、庵跡訪問記としたい。

11月の終わりごろ、ある晴れ渡った日、京阪電車やバスを乗り継いで、郊外の法界寺に辿り着いた。午後の光の中、人の姿はなく、寺内にはいくつかの小さな堂があり、一つを覗き込んでみると、壁一面が赤ん坊のよだれかけで覆われていて驚いたのだが、ここは授乳する母親の守り地蔵のお堂だったのである。

マサコは説明書きにある番号に電話をかけ、住職さんを呼び出した。彼は作務衣に、黒のゴム長靴といういで立ちで姿を現し、マサコが長明の隠遁の場について質問するとうなずいて、一つの道標を指さしたが、これを振り出しとして、道標をずっと次々に辿っていくと、山腹に至るのだった――途中、漆喰の町家、台地の原っぱ、フェンス付きの公営テニスコートの横を通り過ぎ、最後に木の茂った谷の埃っぽい場所に出た。向こう側に、野外の傘立てとでも言うべきものがあって、細い木の枝が数本入っていた――これはお手製の歩行用杖で、土地の中高年ハイキングクラブが、長明の巡礼者にと用意してくれたものだった。

この地点が、上に向かう急な細い道を行く巡礼コースの始まりで、まだ緑と黄色の葉を残した樹々が道に覆いかぶさっていた。京都の町中で見慣れていた、細やかに整備された庭からすると、ここは自然のままで、樹々は互いに折り重なって、ほとんど区別ができない。ニシキギと長明が呼んでいた高い木の枝にはツタがからまっていた。登るにつれて、長明が飲み水を汲んだ流れは、下の渓谷の曲がりくねりに隠れてさらに遠くなった。木が迫ってきて道を狭くし、私たちは相前後して歩いた。日の光が谷間に漏れていて、ようやく今は昼間だなとわかった。とはいえ道は、ずうっと影の中にあるように思われ、気温は低くなった。

とうとう岩棚に辿り着いた。そこには文字を彫った石板と、陶の花立てにこの前の訪問者が挿したまだ新しいバラの花束があった。溢れる自然は私たちを窒息させるほどだったが、長明はこのたいして平坦とは言えない地を何とか切り拓き、その上に移動可能な自分の小屋を建て、自分の求める孤独を手に入れたのだ。彼は『方丈記』に記している――「この谷は木が密生している。しかし西方浄土を望み、瞑想にふけることができる」。

この自然のままの山腹で、長明は人々のこと、彼が見た惨劇のことを忘れはしなかった。実際、それらを書く時間をわざわざ作ったのだ。しかしここでは、内なる生と、外なる生の間にほとんど違いはなかった。自然のリズムが宮廷生活のそれにとって代わり、ここは、激動の人生のつらい思い出から精神的に守ってくれる場となったのである。

(From Without by Megan Marshall )

鴨長明の“内なる生と、外なる生”

再び『方丈記』に戻って、庵を取り巻く自然を、長明がどう捉えているかを見てみよう。メガンが「内なる生と、外なる生の間にはほとんど違いはなかった」と書いているように、自然を描きながら、死出の旅、罪障という人の世のしがらみも絡んでくる。

春は藤波を見る。紫雲のごとくして、西方ににほふ。夏は郭公を聞く。かたらふごとに、死出の山路をちぎる。秋はひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世をかなしむほど聞こゆ。冬は雪をあはれぶ。積もり消ゆるさま、罪障にたとえつべし。

In the spring, wisteria, 春には藤が

rippling like waves, 波のように揺らめき

blooming like a holy purple cloud, 神聖な紫色の雲のように

also to the west. 西方に向かって花開く

In summer, cuckoos. 夏には郭公が

As they chatter on I ask them さえずり私は彼らに聞く

to be sure to guide me 確かに私を導いてくれるのか

through the mountain paths 山を通って行く

Of death. 死の道を

In autumn 秋には

the voices of evening cicadas 夕べのセミの声が

fill the ear. 耳を満たす

They seem to grieve それは悲しんでいるかのよう

this husk of a world. この世の鞘のごときむなしさを

Then in winter— それから冬には

snow! 雪

It settles 降り積もる

Just like human sin まるで人間の罪のように

and melts, そして融ける

In atonement. 贖いのうちに

(Translated by Yasuhiko Moriguchi and David Jenkins)

メガンの”life within and life without”

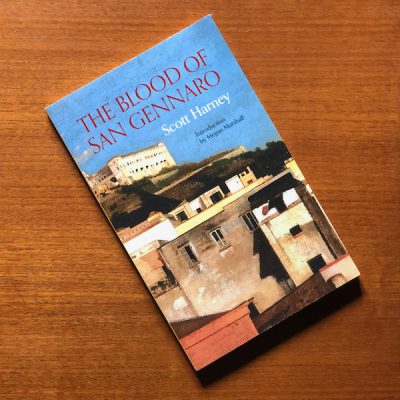

庵を訪ねたこの日、メガンはボストンにいるパートナーのスコットからひどい風邪をひいたというメールを受け取った。彼はメガンが京都にいる3カ月の間、10月に十日間、彼女を訪ねていたが、実は心臓の病で余命17カ月という診断を受けていたのだった。この時、なんでもないただの風邪だと彼は言ったが、メガンの不安は募った。

このエッセイを読むまで、私は何も知らなかった。メガンが数カ月の京都滞在を終え、帰国し、それから数年後の2020年に、一冊の詩集が送られてきた。詩を書いてはいたが発表してはいなかった、スコットの詩を彼女が編纂して出版したものだった。その時に初めて彼が亡くなったことを知ったくらいで、あの京都の日々が、そんなに切羽詰まった時間だとは知らなかった。

The Blood of San Gennaro Scott Harney(Arrowsmith Press) Amazon.comはこちら

『方丈記』には次の一節があり、メガンの心をとらえた。

いとあはれなる事も侍りき。さりがたき妻、をとこ持ちたるものは、そのおもひまさりて、深きもの、必ずさきだちて死ぬ。その故は、わが身はつぎにして、人をいたはしく思うあひだに、まれまれえたる食物をも、かれにゆづるによりてなり。

But then so many other sights しかしそれから実に多くの光景を見た

to break the heart. (それは)心痛むもの

Loving couples— 愛し合う二人がいると

the one whose love was deeper 愛の深い方が

always died first. 常に先に死ぬのだった

They held back, 彼らは自ら抑えて

gave the meager food わずかな食べ物を

To their dearest. 愛する者に与えるからだ

(Translated by Yasuhiko Moriguchi and David Jenkins)

スコットの死後、家族や友達との時間が慰めとなっていたのに、そこにコロナがやってきて、それが奪われてしまった。その時に、メガンの思いは、京都へ、『方丈記』へと戻っていく。彼女のエッセイの最後を彼女の書いた原文を拙訳をつけて引用する。

As my thinking became disordered in the shocking blur of hours, days and weeks, I asked myself—was I still here because Scott had love me most?

Our circumstances were not the same as those of Chomei’s starving lovers, but Scott had selflessly given me a kind of food: a period of solitude in which to learn how to feed myself, although my time in Japan left him alone for three of his last twenty months in this world.

“I’m not worried about you,” Scott told me one day over a diner stalled by his vanished appetite. Desperate with worry for him, and foolishly proud of managing our lives and his care, I hadn’t known what he meant or why he said it.

But I had that now as well, his belief in me, come what may. And yes, and maybe his excess love: the surplus I would need to live on without him, until I too fronted the truth of life’s mutability—

(From Without by Megan Marshall )

時が時間から日、そして週と恐ろしいことにぼやけて、考えがまとまらなくなってゆく中で、自問した——私がまだこの世にいるのは、スコットの方がより多く私を愛してくれたからかと。

私たちの状況は、長明の文中の飢えた夫婦と同じではなかったが、スコットは惜しみなく私にある種食べ物といっていいものをくれていた、それは孤独の時間というもので、その中で自分をどう養っていくかを学ぶ時間である。もっとも、私が日本に来たために、彼はこの世での最後の20カ月のうち3カ月を一人で過ごさねばならなかったのだが。

「僕は君のことは心配していないよ」とある日スコットは、食欲がなくなって滞りがちになる夕食時に言った。私は彼を気遣うあまり捨て鉢な気分でいたし、一方で二人の生活と彼の世話など何とかなると愚かにも高を括っていたから、彼がどんなつもりでそんなことを言ったのか、つまりなぜそんなことを言ったのかわからなかった。

しかし今はわかる、何が起ころうと彼は、私は大丈夫だと信頼していたのだ。それに、そう、おそらく彼がたっぷりくれた愛、その余分な分こそ、彼がいなくても私が生きていくのに必要なものなのだ、人生の移ろいやすさという真実に私もまた直面するまで。

ここに、このメガンのエッセイのタイトル“Without”を含んだ”without him”という言葉が出てきて、「~なしに」というのは「彼なしに」であったとわかる。しかしタイトルを「彼なしに」と訳してみるのは、ちょっと訳し過ぎの感がある。かといって「一人で生きる」と言い切りたくもない。それから、先に引用した『方丈記』に”life within and life without”(内なる生と外なる生)という言葉があって、この”without”(外なる)という意味も重なってくるだろう。いつものごとく、タイトルというのは、ぎりぎりの言葉にすべてがこめられているといってもいいものだから、他の言語にするのは難しい。

スコットの詩 Hiroshima Triptych

ところで、スコットは、ヨーロッパの風物を描いて、歴史や宗教に深く思いを致した詩を残しているが、やはり、日本に関わる来日時の作品を紹介したい。

Hiroshima Triptych

1

In Kyoto, over lunch with Japanese professors,

one says his uncle was a Kamikaze, but the war

was over before his turn, so the uncle called his remaining days

an afterlife. Deep in the thirteenth century, a typhoon sunk

a fleet of Mongol ships before they could invade Japan.

According to the Buddhist Samurai, this was not

an ordinary storm, but a kamikaze, a wind sent

by the gods. And so the pilots were named,

together a holy wind to sweep the enemy away.

2

In late September, ’45, Grandpa in the Navy peered

through his binoculars at the flattened ashen city.

He faced a wind that carried the dust

over the water and into his body, into his blood.

I remember the attic room where he lay

in a single bed the years he took to die,

listening to the news on his radio, and old Zenith,

the grill cloth flecked with red and gold,

waiting for a holy wind to sweep his life away.

3

In the museum, there is the model bomb,

the stunned watch, stopped at 8:15, the melted glass,

but nothing compares to that photograph,

a lovely woman’s back and shoulder bared,

the crosshatch pattern of the kimono she wore,

a charcoal sketch, burned into her skin.

(From The Blood of San Gennaro by Scott Harney)

広島三部作

1

京都で、日本人の教授たちと昼食をとっていた時、

うち一人が言うに、自分の叔父はカミカゼだったと。

しかし出陣前に戦争は終わり、彼は自分の余生は

死後の生だと言っていた。13世紀も更けたころ、台風が

元の船を沈め、彼らの日本侵入はならなかった。

仏教徒の侍によれば、これは

普通の嵐ではなく、神風、すなわち

神の送った風なのだ。そこでパイロットたちはこの名をもらい、

団結して敵を一掃し去る神風ということになったのだ。

2

45年、9月の末、海軍にいたうちのじいさんは

双眼鏡を覗き、ぺちゃんこにつぶれた灰の町を見た。

彼は水の上、塵を運ぶ風をまともに受けた。

それは彼の身体へ、彼の血に入っていった。

私は彼の横たわっていた屋根裏部屋を思い出す

シングルのベッドに、死ぬまで何年も横たわり、

ラジオでニュースを聞いていた、古いゼニス製で

赤と金のまだら模様のスピーカーネットがついていた。

そして彼は神風が吹いて彼の命を持ち去るのを待っていた。

3

博物館の中にある、爆弾の模型、

失神して8時15分で止まったままの時計、溶けたガラス、

しかしあの写真に比肩するものは他にない、

美しい女性のむき出しになった背中と肩、

彼女の着ていた着物の斜交の平行パターン、

木炭のスケッチ、それが彼女の皮膚に焼き付いている。

スコットは、メガンの京都滞在中に来日した十日間のうち、メガンが大学院のセミナーに出ている間、一人で広島に行ったのだ。

そしてメガンは——。スコットが見た広島に、『方丈記』で長明が著した大火の惨劇の描写を、重ねて見るのだった。

Scott Harney author photo

(2/20/2022)

[読書案内]

◎メガン・マーシャルのエッセイWithout は、ハーバードレビューオンラインに全文が掲載されている。https://harvardreview.org/content/without/

◎スコット・ハーネイの詩の映像作品。メガンの朗読もある。

The Blood of San Gennaro: Selected Poems by Scott Harney (Arrowsmith Press, October 2020) from JMK on Vimeo.

『漫画—方丈記』信吉(文響社)/イラストレーターである著者の漫画としてのデビュー作。「日本最古の災害文学」のキャッチフレーズ、養老孟司の解説、原文付き。黒猫が出てきたり原作にない味付けがしてあるが、庵の見取り図などビジュアル化がありがたい

『マンガ古典文学—方丈記』水木しげる著(小学館文庫)/あの「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげるも漫画化している。水木本人が出てきて、長明と語る。

『ウォールデン、森の生活』飯田実訳(岩波文庫)/ほか、講談社学術文庫、ちくま学芸文庫、小学館文庫、宝島文庫にあり

『自由を求めて『森の生活』ソローの生き方を漫画で読む』マキシミリアン・ル・ロワ文, A・ダン絵, 原正人訳(いそっぷ社)

Walden Pond Photograph by Bonnie McGrath (Commonwealth Editions)

『世界文学としての方丈記』プラダン・ゴウランガ・チャラン著(法蔵館)という本が近く出る(2022年3月28日)とのことだが、これによれば、夏目漱石も南方熊楠も『方丈記』を英訳しているらしい。彼らの英文はどんなものか、大いに関心を引かれるところ。

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。京都大学国文科および米文科卒業。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家ーアマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。