コボリの道「線引き」作・長谷川義史(2016年コボリさん年賀状原画)

『プレイガイドジャーナル』の編集者とライターとして出会った小堀さんと中島らもさんは、その後『ぷがじゃ』がなくなってしまってからも親交を深めていきます。らもさんが売れっ子作家になり、ますます忙しくなる一方で、小堀さんは「せんべろ仲間」としてらもさんとの共著を出版することに。やがて、らもさんの早すぎる晩年と死が訪れますが……。連続インタビューの最終回は、才能にあふれ、また人としても愛すべき作家、劇作家、俳優、アーティストたちに数多く出会い、ともに走った編集者・小堀さんの想いを語っていただきました。(丸黄うりほ)

編集者は伴走者。友達とはちょっと違う

——小堀さんと中島らもさんは、もともとは編集者とライターの関係だったと思うんですけど、仕事をしているうちに絆が深くなって、中島さんが亡くなるまで、いや亡くなった後までも関係が続きます。

小堀純さん(以下、小堀) 一緒にやってたら当然飲むこともあるしね。

——やっぱりそこですね。

小堀 らもさんは皆さん御存知の通り、「酒仙」っていわれる方だし、おれはただの酔っ払いだけど、やっぱり酒飲んで話するわけじゃないですか。

知り合って最初に連れて行ってくれた会員制のバーがあるんですけどね。らもさんは広告代理店の社員で、月給がちゃんと出ていたから、必ずおごってくれるんですよ。でもね、1000円だけ取って、おれからはそれ以上取らなかったの。そんなのもありがたかった。

——そういうつながりのなかで、小堀さんとらもさんは親交を深めていった。

小堀 (北村)想さんも、らもさんも、おれより一つ上(1952年生まれ)なんですよ。昔から年上の人でも呼び捨てにするやつはいるんだけど、想さんは「想さん」って言いやすいじゃない。らもさんも「らもさん」って言いやすい。たぶん、北村想のことを「想さん」って言い始めたのはおれだと思うんだけど。(北村想さんとの出会いは*その1参照)

やっぱり一つ上ってのがすごく大きくて。おれは体質的に体育会系なところがあるから、やはり目上の人には一目置くわけだよね。これが年が一緒だったら、あまりよくなかったと思う。特におれらのような世代の男は。特におれはそういうところがあったんで、想さんもらもさんも、おれにとっては、それがよかったと思うわけ。

——年齢もちょうどよかったんですね。

小堀 らもさんはらもさんで、死ぬまで「小堀さん」って、さんづけで言ってくれたし、そのへんの感覚がすごくいいのね。

——この「花形文化通信」のインタビューで、過去に鈴木創士さんと、チチ松村さんのインタビューをさせてもらってるんですが、どちらもらもさんの友人なんですよね。創士さんは高校生のときからの友達、チチさんとは「らもチチ」の関係ですね。

小堀 創士さんは、らもさんより二つ下でしょ? 創士さんも作家ですし、「作家は作家を知る」というか、あの二人は親友・盟友だと思う。チチさんも音楽友達、変なもの好き友達だよ。らもさんはどう思ってるかわからないけど、おれはお二人とは違うんじゃないかと思う。

おれが思うのは、編集者ってのは伴走者だっていうこと。ちょっと遅れて走っていく。最近走るのしんどいから、もう歩いてばっかりだけど(笑)。らもさんのそばにいて、らもさんの仕事を手伝っていくっていう。友達っていわれたら嬉しいけど、ちょっとそれはおこがましくて。

——友達とは違う?

小堀 そういう感覚とはちょっと違うんじゃないかなって思う。想さんも、一番長い付き合いだけど、友達とはちょっと違う。それは勝手にこっちが思ってるだけのことだけど。

流山児祥は、おれより年が六つも上だけど、呼び捨てにしてるし、友達感覚なのね。向こうも、「小堀とは悪友」ってしょっちゅう書いてるんだけど。この年になって思うと、流山児祥は「人間の器がデカい」んだろうね。自分よりずいぶん下の小堀に呼び捨てにされてもつき合ってくれる。らもさんとは、編集者としての距離が取れる関係であったというのが、おれにとってすごいありがたかったなって思う。

——小堀さんは編集長だから、いろんな書き手と関わられたと思うんですけど、そのなかで中島らもさんは特別だったかなと思って。編集者と書き手の関係以上のものを感じるんですけれども……。

小堀 結果的に、亡くなった後のことも含めるとそうなのかな。想さんもだけど、やはりおれにとっては特別な存在ですね。

——北村想さんの場合は、お互いに若くて、お金もないときに出会って、深い絆と関係ができたんだなと感じました。

小堀 もちろん、想さんの書く本も芝居も好きだし、らもさんの書くものもおれはすごい好きだよ。

らもさんは一緒に飲んでて、「小堀さん、本当においしそうに酒飲むなあ」って言ってくれたことがあってね。そのときは日本酒飲んでたんだけど、「日本酒はやっぱりいちばんええな」とかいって、「日本酒あったら湯豆腐とか、鯛の造りとかでも一緒に行けるもんな。シャブなんてただ打つだけやもんな」とかいって(笑)

もちろんらもさんは打ったことがなくて、飲んだことはある(!?)ってバカな話になったけど、シャブは「最低だ」とよく言ってた。「小堀さんは、そういうドラッグとかはあんまり興味ないでしょ」と。それはらもさんもよくわかってて、絶対一緒に勧めたりはしないわけだ。

——でもお酒は一緒に飲む(笑)。

小堀 らもさんがいいのは、注いだり注がれたりするのがあんまり好きじゃない人だからね。そういうところ、人に気をつかわせないのが、おれはすごい好きなわけだ。それは、人間的にもそうだけど、想さんも、流山児祥もね、みんな人間的にちゃんとしてる。

——おもしろいものを書くけど、人間的にはちゃんとしてる。

小堀 ごくごくまれに、人間的に全然だめだけどおもしろいものを書く人がたまにいたりするけど、おれが会ってきた中ではみんな、ちゃんとしてる人が多かったな。

小堀さんは「せんべろ探偵」のリードヴォーカルだった?

——『“せんべろ”探偵が行く』という、中島らもさんと小堀さんの共著がありますね。せんべろ探偵は、なんでこういうことになったんですか?

小堀 劇団「かっぱのドリームブラザーズ」でコントやってた大村アトムが、当時らもさんのマネージャーやってたわけね。三代目のマネージャーです。初代マネージャーが、ふっこちゃんことわかぎゑふです。

文藝春秋から、酒に関する何か軽いものを書いてほしいという依頼がらもさんにあって。アトムから連絡が来て、「らもさんが酒飲んでやる連載をやろうとしてるんですけど。小堀さんも一緒にやりませんか」と言ってきて。「小堀さん、せんべろって知ってはりますか?」、「おう、千円でべろべろやろ」って。

——せんべろっていう言葉はもともとあったんですか?

小堀 いつからあったかは知りませんが、それはね、朝日新聞の「中島らもの明るい悩み相談室」で、そういう投稿があったんですよ。「うちのお父さんは、なんでも言葉を略したがるので困ります」っていう。それで、らもさんが、「僕のまわりでは『せんべろ』というのを使いますが、これは『千円でべろべろになれる店』の略です」ってことを書いたことがあるわけ。別に普通に、おれもらもさんもアトムも、「もうせんべろやな、千円でべろべろやな」って言ってました。

塚村 ジャズマンとかギョーカイ用語的な感じですね。当時、ヨミキムさんつまり読売テレビの木村さんとかにお正月に会うと「よっ、つかまみ。あけおめ、ことよろ」ゆうてはりました。

——酒飲みのスラングだったんですね。私ね、小堀さんと中島らもさんが作った言葉だとずっと思ってました。

小堀 いやいや。確かに広めたのはらもさんとおれたちだけどね。

塚村 らもさん、朝日新聞では「センベロ」ってカタカナだったんですよね、1987年の単行本、1996年の朝日文芸文庫『中島らもの明るい悩み相談室』でも、カタカナです。2001年オール讀物で『“せんべろ”探偵が行く』がスタートする時、ひらがな表記になっています。

小堀 おれが決めた。らもさんももちろんオッケーでしたよ。カタカナの「センベロ」は何か品がないというか、ひらがなの方が雰囲気にぴったりくる。

——街で最近「せんべろ」ってよく見かけるんですよ、飲み屋の前とかに。

小堀 『東京近郊せんべろ居酒屋ガイド』とか、『東京近郊せんべろ食堂ガイド』とかっていう本も出てるよ。こんなに一般的になるなら、登録商標取っときゃよかった(笑)。ただ、一番最初に活字になったのは、「明るい悩み相談室」なわけ。「明るい悩み相談室」は朝日新聞で連載していて、最初は朝日新聞社の文庫になるんだけれども、そのあと、集英社が「明るい悩み相談室」を文庫で3巻にしたいって話があって、その編集をおれにやってくれといわれて。もう膨大な連載なわけですよ。それを全部読み返して、「ニッポンの家庭篇」とか、「ニッポンの未来篇」とかってタイトル付けて、南伸坊さんに表紙描いてもらって、セレクションした。その中に、さっきの「せんべろ」のエピソードが出てきた(その1「ニッポンの家庭篇」)。だから、おれも頭の中によく残ってた。

それで、アトムから話があったときに、「おうやろうや、千円なら持っとるし」って話になった。最初は文藝春秋のPR誌『本の話』かな。その担当編集者にとりあえず原稿読みたいっていわれて、おれが書いたものを送ったんですよ。「七ツ寺共同スタジオ」の25周年記念誌『空間の祝杯』のために書いた「『不・思・議・想・時・記』そして『寿歌』の頃」っていう原稿でした。それを『オール讀物』の当時編集長だった勝尾聡さんが読んでくれて、すぐやりましょうっていう話になった。大阪まで来てくれて、北浜にあったワークルームで会って。

文藝春秋はすごいなって思ったのは、「どれぐらいの長さで書けばいいんですか」って聞いたら、「いいですよ、好きなだけ書いていただいたら」っていわれて、おれも編集者だから、『オール讀物』みて、だいたいこれは4ページぐらいかなって思って、それぐらいの原稿を書いたんです。不安だったから、長谷川義史くんにタイトル文字とカット書いてくれって頼みました。変に写真が入るよりは、長谷川くんのイラストが入っている方が面白いからって。長谷川くんの絵と原稿を送って、連載が始まることになりました。らもさんと一緒で『オール讀物』ですから、うれしかったですね。毎月その原稿にあわせて、らもさんもエッセイ書いてました。「らものらっぱ呑み」ってタイトルで。

——小堀さんの文章と「らものらっぱ呑み」がセット。

小堀 そう。おれが、三人でどこへ行って、何を飲んでどんな話をしたかという、地の文を書いているわけ。もちろん、文藝春秋としては、中島らもの連載がしたいわけですよね。

塚村 初出は『オール讀物』で、2001年8〜11月号、2002年1〜3月号、2002年5月号〜2003年1月号に連載。単行本は2003年に出ました。

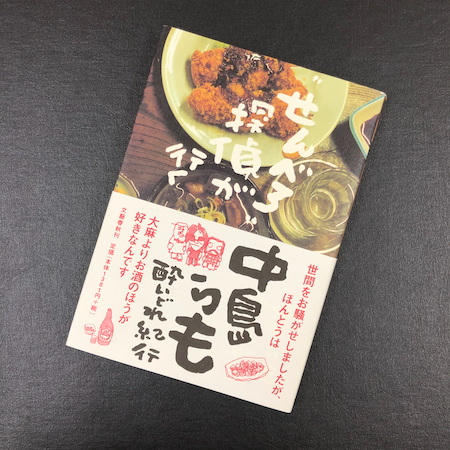

小堀 『オール讀物』で2年以上やった連載が本になる。ところが、2003年の2月にらもさんはマリファナ所持でつかまっちゃう。本当は3月に出るはずだったのが捕まっちゃったんで発売が延期になったの。延期になってたんだけど、執行猶予がついたので、じゃあ出そうという話になって、秋に出ることになった。だからこのコピーになった。「世間をお騒がせしましたが、ほんとうは大麻よりお酒のほうが好きなんです」っていう。

『“せんべろ”探偵が行く』文藝春秋刊, 2003年。初版発行当時は「せんべろ」がまだ一般的ではなかったため、“ ” 付き。

塚村 これは素晴らしいコピーですね。誰が考えたんですか?

小堀 これは連載の担当だった文藝春秋の編集者・和賀正樹さんだと思う。和賀さんも黄金町(横浜)や、東京の南千住・北千住篇など、本文にも登場しています。この本に、当初はらもさんが書いたあとがきがあったんです。幻の原稿が残ってるんだけど、それは本当にありがたい原稿でね、おれやアトムや長谷川くんをバンドメンバーになぞらえて紹介してて、おれがヴォーカルで、らもさんがギター、アトムがベースで、長谷川くんがドラムス。らもさんが、(小堀さんは)昔は大酔すると「グォーッ」と叫んでカウンターを叩き続けるという悪い酒だったのが、この十年でずいぶん酒品が良くなって、腰を据えてモノを書けば関西で一番のライターになるだろう」って書いてくれました。読んだときはジーンときましたね。しかし、昔のおれはとんでもないね。一緒に飲みたくない(笑)。らもさんにも迷惑かけてました。結局3月に本が出せなかったから、秋に出た版には載せられなかったんだけど。

塚村 それは残念……。

小堀 それで『“せんべろ”探偵が行く』が文藝春秋から出たときに、おれの名前が小さいでしょ。

塚村 それはまあそんなもんでしょう。

小堀 それでらもさんはすごい怒ってくれたの。共著なんだから、何で同じ大きさにしないんだと。

塚村 ヴォーカルですもんね。でも小堀さんの名前じゃ売れませんもん。

小堀 そうだけど、これでいいわけだけど。(本を見せながら)、集英社から文庫が出たときには、同じ大きさにしてくれたわけです。

中島らも+小堀純 著『せんべろ探偵が行く』集英社文庫,2011年

塚村 それはありがたい。

小堀 『“せんべろ”探偵が行く』では、書評をGYA(村上知彦)と坪内祐三さんが書いてくれたのもうれしかったですね。

GYAはスポーツニッポンで「居酒屋めぐりといった本はいくつかあるが、これほど力の抜けたものは珍しい。(略)飲むほどに場に溶け込み、リラックスした中島らもの吐く名言・迷言の数々が、酒場の空気とともに写し取られる。人間の匂いの染み込んだ町の飲み屋は、アジアの屋台やパリのカフェへと連なる幻の空間となり、文学とおやじギャグが自在に交錯する——」ね、名文でしょう。さすがは村上知彦です。GYA、おれのことは「安酒場が似合うことでは人後に落ちない旧知の編集者」と紹介していて、読んだアトムが「小堀さんもエライところで人後に落ちないんですね」と感心してました(笑)。

坪内さんは「実況するのは中島らもではなく小堀純だが(ただし中島らもは各章ごとにコラムを執筆)、かえってその方が、中島らもの“聖なる酔っ払い”ぶりが活写されて楽しい」と書いてくれた。坪内さんの書評は共同通信からの配信だったので、全国の地方紙に掲載されたのもありがたかった。おれの知り合いに、もう亡くなりましたが、共同通信の記者がいて、彼が坪内さんに原稿を依頼するときに「こと酒に関しては、“東の坪内、西の中島”といわれています」と名台詞を言ってくれた。

らもさんも書評を気に入っていて、らもさんと坪内さんは、坪内さんの単行本『まぼろしの大阪』(2004年、ぴあ刊)で対談することになっていたのですが、らもさんが階段から落ちてできなくなってしまう……。この話は長くなりますので、機会があればまた。おれ、酒の一番のアテは「好きな人と飲んで話す時間」だと思ってる。男であれ、女であれ、好きな人と一緒に飲んでたら楽しいし、そうした時間は至福ですよね。

『“せんべろ”探偵が行く』では、中島らも、大村アトムというこの上ない飲みたい人と一緒だったわけです。長谷川くんも一緒になったことがあったし、らもさんも「気のおけない人たちとのたのしい仕事だった」と言ってました。まあ、だから、ついつい飲みすぎて“千円”でおさまるはずはないのですが……。

中島らもさんがなくなったとき、小堀さんは……。

——集英社文庫の『中島らもの特選明るい悩み相談室』。この全3巻のセレクトは小堀さんがされたんですね。特選なんですね、全部じゃない。

『中島らもの特選明るい悩み相談室 その1〜3』集英社文庫 全3巻セットはこちら Kindle版はこちら

小堀 朝日文庫は全7刊だったんですけど、それを3巻にまとめてほしいというのが集英社の依頼だったんです。おれが全部再構成して、南伸坊さんに表紙の絵を頼んで。伸坊さんはさすがだと思うけどテーマごとにカバーの絵を描いてくれてるわけです。

——これが出たのが2002年。

小堀 だから、らもさんがまだご存命のころですね。

——セレクトは本人がされずに、全部小堀さんに委ねたんですね。

小堀 そういう仕事が多いわけです。

——それは、すごく信頼してくれてるってことですよね。

小堀 ありがたかったね。らも事務所から原稿のコピーが北浜の事務所にどっと送られてきて、それをおれが選り分けて、本にしていくってことをずっとやってきた。それは編集者冥利に尽きる楽しい仕事でしたね。

——らもさんからは特にリクエストとかもなく?

小堀 もうおまかせでした。

——『ぷがじゃ』が終わった後も、らもさんとの関係はそうやって続いていった。

小堀 らもさんの奥さん、ミーさんから、らもさんの著作権の管理を依頼されて、以後、担当もしました。

塚村 それは、亡くなってからのことですね?

小堀 はい。らもさんが亡くなったのは2004年の7月26日です。その10日前、7月15日かな、神戸で酔っ払って階段から落ちて、意識不明になった。最後のマネージャーだった長岡しのぶから電話があって。「どないしたんや?」っていったら、「いや、こういうことで」って。酔って階段から落ちたということには、そんなに驚きはしなかった。ああ、らもさんなら……と。で、すぐ病院に行った。

まだ執行猶予中だったし、らもさんが酔っ払ってなんかなると、変な記事になるじゃない。箝口令をしいて、連載中の出版社には話をして、じつはちょっと具合が悪いからとかいって。校正はちょっとらもさんは見られないからおれが見るとかいう話をした。入院中にあの短編の傑作「DECO-CHIN」の校正もしました。亡くなる前の日も病院に行きました。神戸大学の病院に入院していて、らもさんの長男の晶穂くんが一人でいたから、アイスキャンディー持っていったよ。暑かったから。

その足で新開地の神戸アートビレッジセンターに行ったのを覚えている。笹目くんが演劇のポスター展やってたんで。

塚村 笹目さんは、ポスターハリスカンパニーの笹目浩之さんですね。

小堀 それも、もともとおれが渡辺弘くんと西武美術館で演劇ポスターの展覧会やって(インタビュー*その1参照)、それを笹目くんが見てっていう話があるんだけどね。

それで、帰ってきたら、もう次の日の26日朝に亡くなった。らもさんが安置されてた葬儀会館に行って、あれこれ打ち合わせしようと。棺に入れるものの話になって、ギターは無理だったんですね。タバコやお酒や原稿用紙も入れようという時に、創士さんが「ボードレールの詩集を入れよう」と言ったのは憶えている。さすがだなと思いました。お葬式はどうするのっていったら、一切しないと。今ここに来ている親友の創士さんはじめ、らもさんの長年の友人や親族のほかは誰も呼ばない。アトムやガンジー(石原)は呼んでいいとかってなって……。

塚村 どういうセレクト!?(笑)。

小堀 らもさんは、松尾貴史、鮫肌文殊、山内圭哉ら、年下の才能ある人をいっぱい可愛がってめんどう見てきたけど、その中でもガンジー石原はちょっと違うんじゃないかなと思う。らもさん、どんなに調子が悪いときでも、おれが石原の話(ネタ)をすると、必ず「くっくっ」と笑ってたね。絶筆になった小説「ロカ」がそうだけど、らもさん、ガンジー石原をよく登場させている。どうもおれにはわからない、才能とは違う、ガンジー石原の“人間の徳”のようなものをらもさんは感じていたんじゃないかな。

塚村 人間の徳……。

小堀 それから、らもさん行きつけのバーのヒコちゃんも呼んでほしい。あとは小堀さんに任せるからって。

——それはミーさんから言われたんですか?

小堀 うん。ミーさんから。ああいうのは本当に、みんな、なんで声かけてくれないんだって、そういうのあるじゃないですか。

塚村 たぶんそう思ってる人いますよね。

小堀 でも、それはミーさんのご意向だったし、らもさんも葬式はしないっていってた人だから。まあ、声をかけだしたらキリがないし、大きな葬式になっちゃう。おれはそれで良かったと思ってる。事故が起きてから、らもさんは10日ほどもってくれたので、ミーさんは覚悟ができた。マリファナで捕まった時のマネージャーは息子の晶穂くんだったんです。その時はすごい大変で。かなり消耗したわけです。本当に手のひらを返すとはこのことで、「地に落ちた」なんて感じで書かれて。有名人はそうなるもんか、とは思うけどね。ひどいなと思った。みんな、いっぱいらもさんには世話になってたし。それなのに、すべて仕事がストップするわけじゃないですか。あのときもアトムから電話がかかってきて、アトムはその時はもうマネージャーじゃないんだけど、電話の調子ですぐわかるんだよ、なんかあったことが。「捕まったのか?」「おい、誰かに言ったか?」「いや誰にも言ってません」「よし、じゃあちょっと話しよう」って、対策を練ったりするわけだよね。

——らもさんが逮捕されたときも、小堀さんはだいぶ相談に乗った?

小堀 去年の夏、らもさんの娘のさなえちゃん(中島さなえ)が大阪で出版記念のライヴ(小説『あふれる家』朝日新聞出版刊)をやったときに、「らもさんが捕まったときも、小堀さんがいろいろ動いてくれて」って言ってくれた人がいてね。おれはもうそんなに覚えてなかった。そのときは一所懸命わらわらやってるから。周りの人のほうが覚えてくれてるんだなって思って。

——そういう困ったときに親身になって相談に乗ったりしてるから、ミーさんも覚えてて、らもさんが亡くなったときにも小堀さんに連絡されたのかな。そのあとのことを委ねたのも、困ったときに助けてもらったっていう思いがあったからでは? もとはといえば、編集者とライターという関係で。

小堀 おれはやっぱり鈴木創士さんのような、らもさんの友人ではなくて、仕事のお付き合いじゃないですか。近いところにいるけど、ちゃんと距離があるわけじゃないですか。だからミーさんも頼みやすいんじゃないですかね。編集者というより、近所のオヤジみたいな感じで。それに、アトムもそうだけど、らもさんの歴代のマネージャーがみんなしっかりしている。最後になった長岡しのぶも、らもさんがNHKのドラマに出たときに知り合って、マネージャーになる。彼女は写真もうまいので、らもさんが里子のいるカンボジアに行ったときも同行して、写真撮ってます。亡くなったときの現場は彼女のがんばりが大きかったね。

——亡くなった頃のらもさんは有名になられていて、編集者の知り合いは東京にもいっぱいいらっしゃったんじゃないですか?でも、やっぱり小堀さんは特別だったのでは。

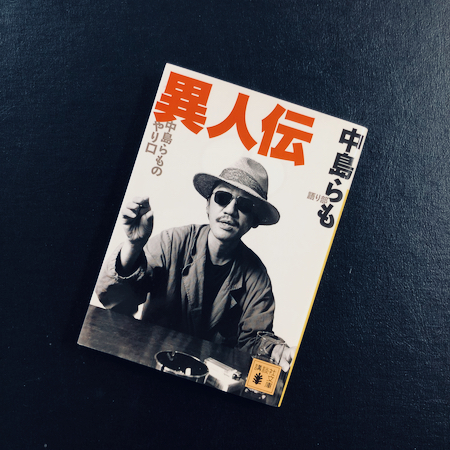

小堀 おれは大阪にいるわけだから、物理的に近かったですから。そういえば『異人伝—中島らものやり口』という単行本をつくるときも、らもさんが、自分の語りおろしをしたい。語り部が中島らもだから、訊き部は小堀純でやろうと言ってくれて。おれが聞き手で、テープ起こしは(ガンジー)石原にやってもらったけど、この本はらもさんの亡くなる前の6月に出た。だから、『異人伝』のことを、らもさんの遺言だと言う人は多いですね。でも、らもさんはこの本のなかで次の小説のことを言ってるんだけどね。らもさん自身はあくまで作家としてポジティヴに次回作の構想を語っています。

この本はKKベストセラーズから出たんです。らもさんの話を聞くのに一流ホテルのスイートをとるのね、二日間。だけど、二日間で終わるわけないじゃない。らもさんも、1時間ぐらいしゃべったらあと飲みに行こうとかってなるし。

塚村 なるほど。そんなに長くはしゃべれないわけですね。

小堀 しゃべりかたゆっくりだし。

塚村 そうそう、ゆっくりでした。

小堀 だから、結局二日間ではできなくなって、また電話かかってきて、予算がもうないんでって。

塚村 スイートとるから(笑)。

小堀 でも、まだ足りないんでって話になって。二日でできるわけがないんだけど。結局、さなえちゃんが場所を探してくれて、寺田町でスペースを借りて、続きをそこでやったのね。

——らもさんと小堀さんは、語り部と訊き部ですか。

小堀 だから、それは共著者ではないよ。らもさんの“語り下ろしの聞き書き”として、おれが構成して書いている。そういうのは多いね、ありがたいことに。

『異人伝 中島らものやり口』講談社文庫,2007年

文庫版は、講談社に話をして。講談社はぜひやろうっていってくれました。付録をつけようってことになって、伊集院静との対談を入れた。タイトルは「アル中vsギャンブラー」でした。

『ぷがじゃ』は人と人が出会い、つきあい続けるための 〈場〉 であった

小堀 おれにとって、大阪へ来てから、らもさんと共に大きな存在は、維新派の松本雄吉さんですわ。松本さんとはいろんな仕事をいっぱいやって、犬島も紹介したし、琵琶湖もそうだけど、最後に本を作らせてもらってね。(『維新派・松本雄吉 1946〜1970〜2016』2018年リトルモア刊)長い間一緒にやれて、ありがたかったなと思う。でも、松本さんが元気なときに一緒に本、作りたかったな。(関連動画「きょうのコマまわし」小堀純の巻はこちらから)

『“せんべろ”探偵が行く』の単行本が出たとき、北浜にあったワークルームのカフェで出版パーティやったんですよ。そのときにらもさんが「出版おめでとう」って、ヒコちゃんと一緒に来てくれて、阪急でいい日本酒を買って来るんです。共著者なのに。格からいうと自分の本なのに。そういうところがらもさん、いいなと思うんですよ。「きょうは小堀さんの出版パーティだから」っていってね。

そこに松本雄吉さんも来てて、「あれが、らもさんやな。わし、ちょっと挨拶行ってくるわ」って。松本さんのほうがらもさんよりずっと先輩。歳も、表現者のキャリアからいっても。日本維新派のころの芝居も、らもさん観てるし。普通だったら、松本さんがおれに「小堀、ちょっと中島らも呼んで来いや。紹介せい」っていうところですよね。でも松本さんは、ちょっと挨拶行ってくるわって。で、背中越しに、らもさんに「松本です」っていったときに、らもさんちょっとびっくりしてた(笑)。ああいうの見てるとき、なんともたまらんなって思うのね。松本さんはいいとこあるなって。

——小堀さんが関わってこられた北村想さんにしても、中島らもさんにしても、松本雄吉さんにしても、すごいクリエイターでもあると同時に、人として素晴らしい。

塚村 小堀さんは名古屋プガジャを辞めて大阪へ来たけど、名古屋に戻るつもりで来られたんでしたね?

小堀 想さんが「金もなんとか工面するから、名古屋で小さな出版社やろうよ」って。ちょうどほか弁が出たころで、ほっかほか出版でいいじゃないかとかいって(笑)。それがうれしくて、逆に大阪に行く気になって。大阪に行って修行して、名古屋に帰ってこようって。前にも話しましたね、すみません。

——大阪に来たら来たで、また大変なことになった。でもいろんな人に出会った。

小堀 オレンジルーム、ウイングフィールドのプロデューサーだった中島陸郎さんも亡くなって20年以上になるけど、南河内万歳一座の内藤裕敬や劇団☆新感線のいのうえひでのり、そとばこまちの辰巳琢郎、M.O.P.のマキノノゾミを学生のころから面倒をみて世に出した人だけど、「自分が育てた」とは決して言わなかった人なのね。普通、あいつはおれが面倒みたんだとかっていう人が多いけど。

らもさんもそういうことを一切、言わなかった。

——凡人は自分が人にしてあげたことは覚えてるけど、人にしてもらったことは忘れがち。だけど、らもさんも、想さんもそういう人ではない。

小堀 松尾貴史、キッチュがよくいろんなところで書いてる。らもさんは松尾貴史のことを「君は友達や」といってたけど、らもさんがコピーライターのころに、いわゆる広告業界の知り合いの人が、「らもちゃんらもちゃん、友達やんか。もっと安くしといてくれ」っていってくる。そういうふうにいってくるのは友達じゃないと。

——(笑)

小堀 友達だったら、自分のできる最大限のことをしなきゃいけないと。安くやってくれって友達づらしてくるのはただの知り合いやと。おれ、それを最初に聞いたときに、ああ、おれは友達じゃなくてよかったって(笑)。らもさんはそういうふうにずっと言ってた人だから。

——間接的にですけど、『頭の中がカユいんだ』が出せたのは、「プガジャ」にいる小堀さんとか、人脈があってのことだと思いますし。

小堀 もちろん、大阪書籍の西林さんが大きかったと思うけど。

——この作品で小説家として世に出たというのは、他の本とは違う思い入れがあると思うんですよね。その後、らもさんは小説家になっていかれるわけだから。

小堀 出版社の第一線で仕事をしてる編集者は、読んだらわかるわけじゃないですか。この人に才能があるってことが。

——どうなんでしょうか?編集者もいろいろだと思うんですけど(笑)。らもさんも絶対わかってたと思いますよ。大手の編集者が、そんな目利きや理解者ばかりではないことが。でないと、小堀さんに最後を託したりされませんよね?

小堀 それは亡くなってからだから。

——大きい出版社の編集者って、サラリーマン的な人も多いんじゃないでしょうか。もちろん、できる人はいっぱいいらっしゃると思いますけど。

小堀 (笑)『“せんべろ”探偵が行く』の単行本を作ったとき、出版が延期になったこともあって、途中で担当者が変わったのね。本の中に京橋の立ち飲み屋が出てくるんだけど、この店にビデオカメラのおもちゃが置いてあるわけ。店のオヤジに「あれはなんや?」って聞いたら「あれはなお客さん、地球防衛軍につながっとるんや」っていう、大阪の冗談があるわけ。新しい担当者が校正してて、「そんないい加減なことを書いてもらったら困ります」とかって言われて(笑)。まあ、もちろん冗談なのはわかった上で、あまりにそういうところが多いから、あきれてそう言ってこられたと思うけどね。

——(笑)たぶんそういうところだと思います。らもさんは、そういうところの細かいニュアンスをちゃんと把握できる編集者として小堀さんを見込んでらしたと思います(笑)、変ないい方ですけど。

小堀 『異人伝』の2回目の収録のときに、例によって一緒に酒飲みに行って、初日が天満の正宗屋で、二日目がミナミ相合橋の正宗屋だったんだけど。天満の店では、らもさんがギターを持ってきてて、飲みながら弾きながら歌ってるわけね。なのに、ぜんぜん客が絡んでこない。出るときに酔っ払ったオヤジが「お、中島らもや、いつ刑務所から出てきたんや」って。で、おれが「刑務所ちゃう。拘置所や」とかいうこともあったな。そういうところはさすがに正宗屋のお客さんです。

そしたら、正宗屋の大将がおれに「小堀さん、惜しかったね」って。「さっきまで唐十郎さんが来てた」って。唐さんは記者会見で大阪に来て、その後おれたちがくる直前までそこで飲んでて、新幹線で東京に帰った。だから、もうちょっとで唐さんとらもさんが一緒に飲むことになってた。『“せんべろ”探偵が行く』を唐十郎さんに送りました。唐さん読んで気に入ってくれて、劇団員に「みんな読め」っていってくれて。おれ、唐さんに「『せんべろ』おもしろいね。小堀くんはどうして、ああいう軽い文章書けるの!?」ってほめられました。めちゃくちゃうれしかったですね。

——やっぱりね、そういう人をつなぐようなところが、小堀さんにはおありなんかなと。編集の仕事って、本を作るというのももちろんあるんですけど、人と人をつなぐっていうこともある。名古屋の話のとき(インタビュー*その2参照)も「場所」っておっしゃいましたよね。

小堀 『ぷがじゃ』最後の号の編集後記は、『「プガジャ」の時代』でも再録してあるんだけど……。(『「プガジャの時代」』p.321を読む)

「通巻198号の「ぷがじゃ」をお届けします。僕が名古屋から大阪へやって来たのは’82年の5月20日でした。編集長になったのが、’84年3月。歴代の編集長の中でも長いほうじゃないかと思います。ほんとうにいろんなことがありました。多くの人に出逢い、様々なことを学びました。

「ぷがじゃ」は人と人とが出逢い・つきあいつづけるための〈場〉として意味がある。人と人とが出逢うための”キッカケ”としてありつづけよう、僕たちは何より〈関係性〉をたいせつにしよう。」

これはね、おれは今でもずっと思ってる。場所がないことには、やっぱり人が集まらないじゃないかと思う。劇場にこだわるのも、扇町ミュージアムスクエアっていう場所にすごくこだわったのも、その場所でしか出逢えないことがあるからってことです。もちろん、そういう有機的な場所だけじゃなくて、今の時代の場所は別にもあるんだろうとは思うんだけど。でも、場所っていうことにこだわるということは普遍的なことじゃないかなって思ってる。

——場所から出会いが生まれ、思いがけない出来事や可能性もまた生まれてくる。『ぷがじゃ』はまさにそういう場であった。編集者の小堀さん自身が、メディウムでもあったということだと思います。きょうは本当にありがとうございました。

(2021年2月8日、小堀純事務所で取材)

注釈

- 大村アトム:1968年、大阪市生まれ。劇団かっぱのドリームブラザーズを経て、中島らもの3代目マネージャーに就任。任期は1998年春~2002年春の4年。いまは演劇ユニット・スイス銀行の演出などで活躍。

- 松尾貴史:1960年、神戸市生まれ。タレント/俳優。関西時代はキッチュを名乗っていたが、上京を機に改名。中島らも没後10周忌イベントには中島らものモノマネで登場。多くのファンから喝采を浴びた。

- 鮫肌文殊:1965年、兵庫県生まれ。放送作家。「ヘルハウス」と呼ばれた中島らも宅、最後の居候。らも愛に溢れた『らぶれたあ~オレと中島らもの6945日』(講談社)を2016年上梓。パンク・バンド捕虜収容所のボーカル。

- 山内圭哉:1971年、大阪市生まれ。俳優。映画『瀬戸内少年野球団』の子役が、リリパットアーミーの扉を叩いたことで、中島らもに出会い、再び芝居と向き合うことに。いまや大河ドラマ『青天を衝け』にも堂々出演。

- ガンジー石原:1959年、兵庫県生まれ。ライター/編集者。プガジャ出身。リリパットアーミーには初期12公演に出演した。チャーハンをおかずにごはんを食べる男として知られる。中島らもの著作に最多登場。小堀純の下働きも多い。人間の徳かどうか、長谷川義史の絵本に『ガンジーさん』(こどもプレス)がある。