1978年に阿木譲氏が立ち上げた「Vanity Records」の作品は、発売当時から海外での人気が高く、海賊版が出回っているものまであるといいます。2019年に塩漬けが解かれた音源は海外のファンを中心にすぐ完売し、2020年発売の4つのボックス『Vanity Box I』『Vanity Box II』『TOLERANCE』『Vanity Music, Tapes & Demos』や、今年7月に出た総括本『vanity records』のインタビュー企画も、海外からのオファーがきっかけでスタートしました。今回は、世界の新しい世代にリスナーを獲得している「Vanity Records」の立ち位置と魅力についてうかがいました。(丸黄うりほ)

向かって左から東瀬戸悟、嘉ノ海幹彦。フォーエバーレコーズ難波店で(2021年7月21日)

イギリスからのオファーがきっかけでインタビューが始まった

——この総括本、『vanity records』の第2章には、嘉ノ海さんによるアーティストインタビューが掲載されています。話をしてくださっているのは、『ロック・マガジン』編集者だった明橋大二さん以外は「Vanity Records」から作品をリリースしている人たちですね。

嘉ノ海幹彦さん(以下、嘉ノ海) そう。全部で10人です。

東瀬戸悟さん(以下、東瀬戸) あがた森魚さんも予定していたんですが、収録に間に合わなかったんです。

嘉ノ海 いや、あがたさんに電話で主旨とインタビュー方法を説明したら、「いいよ、やるよ」と言ってくれたんで、質問を用意してメールしたんですが、返信がなかったんです。何回も催促したんですが(笑)。いつもの感じやなあと思って諦めました(笑)。藤本由紀夫さん(Normal Brain)があがたさんのことは話してくれていたしね。

CD-8 あがた森魚 – 乗物図鑑(1980 年)VANITY 0005 解説はこちら 『Vanity Box II』(きょうrecords)に収録

塚村 あがた森魚さんの『乗物図鑑』について、サポートに入った藤本さんが、録音の日のことを話していますね。コンセプトはパンクと現代音楽?(笑)というので呼ばれたとか。あがたさんが途中で逃げ出して稲垣足穂の「一千一秒物語」の文庫本を買ってきたから、それをきっかけに会話できるようになったとか。Phewも鈴木創士さんも出てきます。で、阿木さんとのやりとりが本当に裏話で、こんな話、載せていいのかなと思いました。テレックスとジョイ・ディヴィジョンのレコードを阿木さんが持ってきて、「これで行きましょう」とか「このまま取ったほうが格好いい」とか。ジョイ・ディヴィジョンとか、わたしは知らなかったんですが、ある日ラジオから音楽が流れてきて、『乗物図鑑』の曲がかかってると思いました(笑)。あがたさんの録音の日に藤本さんを呼んだのは嘉ノ海さんなんですね?

嘉ノ海 そうです。藤本さんと初めて会ったのは学生時代で、大阪北浜にあった三越劇場の映像と電子音楽のイベントでした。あんなマルチメディアなイベントは当時でもそんなになかったので、終了後思わず藤本さんに話しかけました。

塚村 江並直美さんのイベントだったのですね。永原康史さんの名前も出てきて、興味深かったです。

——嘉ノ海さんが本のためのインタビューを始めたのはいつごろからですか?

嘉ノ海 2020年の4月からですね。

——この本に収録された順番にインタビューしたのですか?

嘉ノ海 そうですね、これはウェブに上がった順番なんです。(東瀬戸さんに)2011年の『Vanity Box』の7割ほどは外国に輸出したんだったっけ?

東瀬戸 うん。ほとんどね。

嘉ノ海 それが一つの起点になっているんですよね。外国からオファーがあったりもしたし、もう40年も前だけどこんな音楽を作っていた人たちがいるんだということを知らせようと思った。2011年の『Vanity Box』は海外でよく売れたんですが、これはどういう音楽なの?どういう人がやっていたの?っていうのが向こうの人たちにはわからないから……。

東瀬戸 日本人でも、なかなかわからない(笑)

嘉ノ海 だから、そのプロモーションの一環として東瀬戸さんがレビューの文章を書いたり、僕が65ページからの「Vanity Recordsと『ロック・マガジン』1978〜1981」という文章を書いたりした。まずは日本語でアップしておいて、ゆくゆくは英訳をしていこうと考えてたんです。

そうこうしているうちにイギリスの『WIRE』っていう雑誌に、『Vanity Box』のレビューが載ったわけ。それが2019年の12月くらいなんですけど。「きょうRECORDS」の中村泰之さんから、そのレビューを書いたライターが、僕も含めVanityのミュージシャンにインタビューしたいと言ってるって連絡がありました。日本人を介してメールベースで行いたいと。ところが、2、3カ月たっても、うんともすんともいってこない。そこで、「嘉ノ海さん、インタビューしてもらえませんか?」って話になった。

自分がインタビュアとして適任かどうか少し悩んだんですが、佐藤薫さんが「嘉ノ海しかいないでしょう」と言ってくれたんで引き受けました。

東瀬戸 そのうち、そのインタビューの英訳もしていこうということになった。

「Vanity Records」アーティストたちの、当時と今

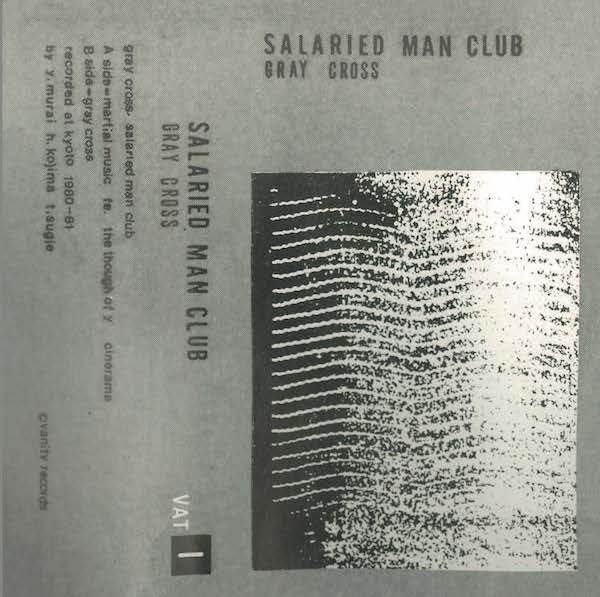

——第2章を順番にみていきますと……、掲載順がインタビュー順ということですから、最初にインタビューされたのが、SALARIED MAN CLUBのMuraiさんですね。この人は、1981年5月に発売されたカセットテープの『ノイズ・ボックス・セット』に作品が収録されている。Muraiさんを最初にもってこられたのはなぜですか?

remodel 13 SALARIED MAN CLUB『GRAY CROSS』(きょうrecords)

嘉ノ海 最初のインタビューがSALARIED MAN CLUBなのは、『ノイズ・ボックス・セット』のミュージシャンが未知の領域だったからです。LPリリースの頃は、オムニバス以外のミュージシャンは面識がありましたから、どうせなら匿名性が強いミュージシャンからはじめたいと思いました。彼らがどんな考えで作品を送ってきたのか、今どうしているのか、個人的に興味があったからなんです。

東瀬戸 SALARIED MAN CLUBはビジュアル・デザインを学んでいた京都の美大生トリオ。音楽以前に抽象的なグラフィック・イメージとマニフェスト文章が重要です。

塚村 リリースの経緯については、デモテープを佐藤薫さんと阿木譲さんに渡したら、それがVanityの『ノイズ・ボックス』[1]に収録されることになった、とありました。アーティスト写真を見ると、3人とも、白いYシャツにネクタイ、足元は白のコンバース、腕にアームガーター。美大生なんですね。サラリーマンはアイコン的なものかな。

——その次はDEN SEI KWANの斎藤英次さんです。この人も同じカセットテープ『ノイズ・ボックス・セット』に作品が収録されていますね。

remodel 15 DEN SEI KWAN『POCKET PLANETARIA』(きょうrecords)

塚村 インタビューによると、やはり斎藤さんも、デモテープを送ったら、リリースされたとのこと。リリースされるのを知ったのは『ロック・マガジン』誌上だとおっしゃっています。それを聞いた嘉ノ海さんとのやりとりがウケました。「えっ、そうでしたか。失礼な話ですね」と嘉ノ海さん。斎藤さんが「嘉ノ海さんもその時期、編集者だったんじゃないですか!?」。で、嘉ノ海さんがいい加減だったことを謝っています。でも、斎藤さんは『ロック・マガジン』誌上の阿木さんのコメントに感動されたのですね。阿木さんのテキストも注釈として掲載されていて、評が的確なのと「彼のレコードをいつか作りたい」なんて熱く書いてあって、これはうれしかったでしょうね。

嘉ノ海 この阿木さんのテキストは、各曲名にまで言及しているのでかなり興味深かったんだと思います。作者としては魂が震えたでしょうね。

塚村 近年カセット・テープのリリースが多くなっていることについて、斎藤さんの答えは頷けました。「チープなカセット・テープ・レコーダーで聞くのに、インダストリアル・ノイズは合っているのだと思います」と。

東瀬戸 DEN SEI KWANの斎藤英次さんは、当時世界中で増殖した自宅録音カセット・アーティストの一人ですが、亡くなる前の阿木さんが興味を持っていた現在形のインダストリアル音楽やリズミック・ノイズと時代を超えてリンクする部分があります。

——次はイイダミツヒロさんです。

東瀬戸 イイダさんはBCレモンズが有名だけど、その前に PLAZMA MUSIC名義で『Musik(Music)』に作品を出していました。阿木さんは当時からPLAZMA MUSICをすごく気に入っていたし、BCレモンズは『ロック・マガジン』で紹介したりもしていましたね。

remodel 35 V.A.『VANITY MUSIC(2CD)』ロック・マガジンへ全国から送られてきた100本以上のカセットテープの中から13組を選出しVanity Recordsより1980年12月にリリースされた2枚組LP*タイトルはMusicだったのを2011年版で阿木氏がMusik に変更。現在は当初の「Music」に戻された。(きょうrecords)

塚村 BCレモンズはバンドですね。その前は、一人でカセット・デッキ2台で多重録音してたとありました。で、『ロック・マガジン』にはテープを送っていいと思ったと。それで、テープを送ったら、阿木さんから電話があって、編集室に来てくれと言われたと。ここが、これまでの二人と違うところです、阿木さんに会っている!

嘉ノ海 そうです。インタビュー順で2組目まではカセット・テープ・リリースのミュージシャンなんです。3組目のBCレモンズからはLPになります。Vanityでリリースされた時期はLPが先なので、時系列では逆になっています。

塚村 そういう違いでしたか。イイダさんのインタビューには、難波ベアーズや、心斎橋バハマ、四ツ橋パームズなどが出てきます。『ロック・マガジン』でバンド募集をしていた山野直子さん(少年ナイフ)と誌上で知り合って、お互いの知り合いを集めて、イイダさんはPLAZMA MUSICを結成したのですね。

嘉ノ海 山野さんは『ロック・マガジン』誌上でバンドメンバーを募集してました。イイダ君は、一人で多重録音した曲が何曲かできたので、それをライブで再現しようと思ってバンドを結成したんですよね。じつにパンク的じゃない(笑)。でも今回のインタビューで思ったのは、やっていることはDEN SEI KWANと変わりないんですよね(笑)。そんなところにも同時代性を感じました。

——その次が金野吉晃さんです。

嘉ノ海 この人は、Anode/Cathode名義で『Musik(Music)』に作品が入っていました。

東瀬戸 金野さんは1979年からカセット・レーベル『第五列』をやっていて、初期『ロック・マガジン』スタッフだった坂口卓也さんや非常階段のJOJO広重さんたちとは交流があったけれどVanityとの接点は薄い。フリー・インプロヴィゼイションの方で独自の活動をされている方です。

嘉ノ海 今もjazz tokyoなどで文章も多数発表されています。金野さんは文章を書いている人なので、返事が長くなっちゃって、この人のところだけ2回分にわけています。これはインタビューというよりは僕自身の体験とか当時どうだったかということも含めてやりとりしましたね。(本を見ながら)ここらへんなんかドゥルーズ=ガタリの話もしている(笑)。

塚村 金野さんは盛岡の方で、交流のあった坂口卓也さんに聞いてカセットを編集部に送られたのですね。「送付の後しばらくして夜に自宅に電話があり、『ロック・マガジン』の編集部を名乗る女性から「貴方の作品を使います」とだけ伝えられました」と。それはうれしかったけど、その後連絡がなく、ある日友人から収録されたレコードが出ていると聞いたけど、もう入手不可能で、名前も間違っていたと。「非常に不服だったので」一度手紙を送られたのに反応がなく、「Vanityに不信感を抱いた」とおっしゃってます。それから40年たって、嘉ノ海さんは今回初めて接触されたようですが、金野さんはものすごく語ってくださいましたね。それ以上に嘉ノ海さんが語っていて、インタビューというよりダイアローグ。

嘉ノ海 金野さんとは時代的にも音楽体験が似通っていたので波長が合いました。じつは今年4月に初めて東北地方に行く機会があり、盛岡で実物の金野さんとお会いしイーハトーヴを案内していただきました。『第五列』の頃の資料や音源も紹介していただきました。今でもたまにメールのやりとりしています(笑)

——このインタビューはすべてメールでやりとりしたんですか?

嘉ノ海 そうですよ。金野さんだけではなくて、ここに載せているインタビューはほぼメールのやりとりです。

——次がBGMの白石隆之さんです。この人は単独でアルバム「Back Ground Music」を出していますね。

CD-7 BGM – Back Ground Music(1980 年)VANITY 0008解説はこちら。『Vanity Box Ⅰ』(きょうrecords)に収録

嘉ノ海 白石君は『ロック・マガジン』の東京事務所があった頃に出会っています。高校生でした。彼は今でもトラックメーカーとして活動しています。

もともとVanity Recordsは『ロック・マガジン』の企画と連動していたのですが、ちょうどフランスの作曲家エリック・サティ家具の音楽を特集していた頃です。今でいうサウンド・インスタレーションのはしりですが、日常生活の中で意識的に聴かれることのない音楽です。でも生活の中で有用性をもった音楽。すなわち音楽とは何か、音楽の有用性とは、を問いかけるものでした。文字通り「Back Ground Music」をコンセプトとしてリリースした作品ですね。

塚村 白石さんは高2の時に、テープを送ったら、早々に阿木さんからアルバムを出したいと電話が来たとあり、新幹線で東京から大阪へメンバーを連れてきて1日でレコーディングしたと。メンバーはみんな高3だった。その時の阿木さんの話が面白かったです。「レコーディング中、阿木さんが「君は音楽で何がやりたいんだ?」「君にとっての音楽は何なんだ?」など非常に根源的な問いかけを浴びせながらガンガン圧をかけて来たため、さらにテンパって大変でした(笑)」って。

——その次が佐藤薫さんです。佐藤さんは、アルバムR.N.A.ORGANISM「R.N.A.O Meets P.O.P.O 」のアーティストご本人? それとも、プロデューサーという位置付けになるのでしょうか?

CD-6 R.N.A.ORGANISM – R.N.A.O Meets P.O.P.O(1980 年)VANITY 0006 『Vanity Box Ⅰ』(きょうrecords)に収録

東瀬戸 佐藤さんはプロデューサーですね。具体的なメンバー詳細は謎です。ロンドンからエアメールでテープを送ってきて海外のアーティストであると偽装していたようです。

塚村 阿木さんと佐藤薫さんは、どちらもパームスでDJをしていて顔を合わせていたようですね。佐藤薫さんはとてもフレンドリーにインタビューに応じてくださってますね。84年ごろ、わたしはLマガジンの編集部にいたのですが、音楽班のスタッフが、EP-4の佐藤薫は何もしゃべらない、音を聴いてくれたらわかるとしか言わない、ならインタビュー受けるなと怒ってました。そういう方だという先入観がありましたので、ちょっと意外でした。

嘉ノ海 当時、佐藤さんとは政治的な話題も含めて会話しましたね。阿木さんも含め『ロック・マガジン』のスタッフとはそんな話はしなかったので、個人的には別の意味で時代感覚を共有していた気がしています。このインタビューでも突っ込んで質問しているのですが、答え方も含めて佐藤さんの返答が面白いです。注釈を入れないとわからないくらいでした(笑)

塚村 佐藤さんが70年代前半から東京とか関西でDJ周りをしていて、クラブ・モダーンができてくるところの話が面白かったです。

——次は藤本由紀夫さんです。Nomal Brain名義でアルバム「Lady Maid」を出しています。

CD-3 NORMAL BRAIN – Lady Maid(1980 年) VANITY 0009 解説はこちら。 『Vanity Box II』に収録

嘉ノ海 このインタビューでは藤本さんの音楽に対する一貫して変わらない姿勢や考えが展開されています。読んでいただくと音楽体験が変わりますよ(笑)。たとえば音を聴く行為は作曲することだとかね(笑)。阿木さんの優れた感覚もちゃんと見ているし。今の時代を生き抜くヒントもありますよ(笑)。

東瀬戸 藤本さんは「音の美術家」としてインスタレーションやサウンド・オブジェの制作を多く行っていますが、音楽アルバムとして残した唯一の作品です。プロフェッショナルな電子音楽スタジオの知識がある人が敢えてオモチャっぽい機材で作ってる。佐藤薫さんと藤本由紀夫さんのインタビューには英訳もつけています。

塚村 藤本さんは阿木さんから、『ロック・マガジン』の附録にソノシートをつけるので何か曲はないかといわれて、ソノシートっていいなあと思ったと。1曲でよかったけど何曲かできて、何本かカセットを渡したら、LPを作らないかということになってレコーディングをしたと。で、中の1曲をアルバムに入れる入れないでどちらも引かなかったから、ジャケットデザインなんかもできてたのに「なかったことにする」となって、藤本さんはほっとした(笑)。でも1年ぐらいして、阿木さんから出そうと連絡があり、藤本さんは最初のレコーディングで満足していなかった曲を、自分で新しく作っていった音源と差し替えた。すると、デザインは以前のままで、チェックなしにいきなりレコードが出て、曲名が違うままリリースされちゃったと(笑)。「出来たアルバムを3枚もらっただけという記憶がある」(笑)。ジャケットは阿木さんのデザインですね。

嘉ノ海 そうです。阿木さんの指示で5ミリくらいの細長い穴があいているのですが、いつものように製本屋さんで半分あきれられての手作業でした(笑)。糊で貼り合わせたり、函を作ったりもしました。でも楽しかったですよ(笑)。このインタビューでは藤本さんが阿木さんのプロデューサーとしての才能について見事に語ってます。

塚村 阿木さんの凄いところと、一方で愛すべきキャラクターもうかがえます。藤本さんがギャラリーで作品を発表するようになった頃、阿木さんもギャラリーを回っていて、友だちが「阿木さんが来て、サングラスを掛けたまま、観て帰りました(笑)」って。M2とかBlueで阿木さんをお見かけしましたが、暗い中でもいつもサングラスでしたよね。あと、「藤本くんも頑張ってるよねー」「いろいろ頑張ってるけど何か足りないね。音楽かなあ」って言われたという話が好きです。

——次はDADAの小西健司さん。アルバム「浄」は「Vanity Records」の001番ですね。

CD-11 DADA – 浄(1978 年)VANITY 0001 解説はこちら。 『Vanity Box II』に収録

嘉ノ海 阿木さんが、ブライアン・イーノがプロデュースした「Obscure Records」(1975-78)を意識していたのは明らかです。その第一弾がDADAですからね。相当意気込んで制作したと思います。平安時代の「餓鬼草子」の生死の世界がコンセプトでした。ジャケットに使っている絵の細部にも曲名にも表現されている。でも、実際は小西君たちの音楽的興味は少し違うところにあったんですね。だから、タイトルも「『DADA/浄』についての試論」としました。

——インタビュー記事のタイトルですね。

塚村 各タイトルに嘉ノ海さんのことばのセンスがうかがえます。

東瀬戸 DADAと次のSABの2枚はVanity作品の中でも時代的にまだプログレの名残りがあります。当時のDADAはもっとリズミカルなシンセサイザー音楽寄りで「浄」で聞ける音は阿木さんのリクエスト。

塚村 小西さんの、阿木さんの第一印象もサングラスですね。「なんで家の中でもサングラス?」と。それから小西さんが高校時代に、阿木さんがフォークソングを歌うステージをみていたというのは驚きました。それが同一人物だとはしばらく気がつかなかったと。

——インタビューの最後は、『ロック・マガジン』の編集者でもあった明橋大二さんです。

嘉ノ海 先ほど言ったように、この本は「Vanity Records」という日本で生まれた稀有な魂をもったレーベルであり、今までうわさでしかなかったけど『Vanity Box』が流通され、海外で実態が明らかになったので、言葉で紹介したいということから始まっています。

だからミュージシャンを主体に語ってもらったので、意識的に阿木譲のことについては触れてこなかったんです。でも最後は阿木譲について話したかった。それで阿木さんの晩年まで付き合いのあった明橋大二にオファーしました。当時のことだけではなく、医療従事者としてCOVID-19禍が及ぼす精神的影響についても聞きたかったし。

当時を知っている世代も知らない世代も

嘉ノ海 本当は、第2章で松岡正剛のインタビューもやりたかったんですよ。阿木さんと松岡さんってすごく変な関係なのね。僕が編集部にいたときは松岡さんに原稿をお願いしたり、インタビューしたりとかしてたんだけど、その期間ってやっぱり2年くらいなんですよね。80年年代に入ったくらいからは、ほとんどやりとりしてない。でも、阿木さんのことはずっと気にしてくださっていた。

東瀬戸 松岡さんは90年代中頃に帝塚山学院大学で教えているときがあったから、そのころに阿木さんと連絡をとっていたこともあるそうです。

嘉ノ海 へえ、そうなんだ、でも文章とか何も残ってないでしょ。結果的には、インタビューしなくてよかったです(笑)。明橋君へのインタビューで話しているんですが、やっぱり変な関係ですよ、あの二人(笑)。

——とにかく「Vanity Records」を総括する本だから、すごく内容が盛りだくさんですよね。これを読めば阿木さんのこともかなりわかるでしょうか。

東瀬戸 いやいやいや。阿木譲に関してはなかなか全貌はつかめないですよ。

嘉ノ海 「Vanity Records」ってどういう背景で生まれたのか、とかはミュージシャンの言葉で語ってもらったりはしてるんだけど。当時の話が中心ですね。あとね、第3章で能勢伊勢雄さんに原稿をお願いしたのは、能勢さんは新しい音楽もずっと聞いているので、「Vanity Records」を今の音楽状況のなかにおいて、能勢さんなりに俯瞰してほしかった。

——能勢さんだけ、5人の著者のなかでちょっと立ち位置が違うわけですね。

東瀬戸 まあ偏っているけどね。

——そうですね(笑)、『ロック・マガジン』ですから偏っているのがデフォルトかもしれません。共著者として平山悠さんとよろすずさんに入ってもらったのも……。

東瀬戸 それは先に言ったように世代が違うからクロスレヴューってことで。平山さんと、よろすずさんは30代、僕たちは60代。

——当時を知っている世代と知らない世代ですね。

東瀬戸 平山君は『Feeco』という自主出版本やナース・ウィズ・ウーンドの本を出したりしている人で、その文章とリサーチ力が素晴らしい。英訳もできるし、僕が推薦しました。よろすず君は、中村さんが出してるメルツバウのシリーズ音源も全部書いているから、そのからみでお願いすることに。

嘉ノ海 ちなみに、佐藤薫さんのページはよろすず君で、藤本由紀夫さんのページと能勢伊勢雄さんのページの英訳は平山君によるものです。

イギリスでは「阿木譲スペシャル」、ドイツではアナログ再発も!

東瀬戸 「Vanity Records」の作品は、アメリカよりもヨーロッパで売れてます。イギリスに、オネスト・ジョンズっていうレコード屋さんがあってね、そこにハワード・ウィリアムズっていう人がいるんです。この人は日本の民謡とか演歌が好きで、あと浅川マキのイギリス盤が出ているんですけど、それはハワードの仕事です。だけど、若い頃はパンクやニューウェーブを聞いていた世代で、「Vanity Records」のことも知ってるんですよ。というのは、奥さんが日本人で、かつての『ロック・マガジン』のスタッフなんです。彼女からいろいろ話も聞いていて、阿木譲にも興味をもっていて、うち(フォーエバーレコーズ)にも来たことがあるんです。

嘉ノ海 あ、奥さんってデコちゃん(大出由紀子)だよね。

東瀬戸 そう。で、最初は「Vanity Records」の再発について、うちでも扱えないかみたいな仕事の話だったんだけど、それだけじゃなくて歌謡曲時代の阿木さん、フォーク歌手になってからの阿木さんにも興味をもっていて。で、それを再発したいとまで言い始めて。歌詞もちゃんと奥さんから訳してもらってね。ハワードはネットラジオで「Japan Blues」という番組をもっていて、2019年末に2時間もの「阿木譲スペシャル」を放送した。この番組はいまでもネットラジオで普通に聞けますよ。(JAPAN BLUES – YUZURI AGI SPECIAL)「Vanity Records」の音源を紹介して、その概要と阿木譲がどういう経歴の人かという説明もしています。英語圏のプログラムとしては、今のところこれが唯一であるとともに的確。とてもきちんと紹介されている。

——2011年の『Vanity Box』が海外でよく売れたってことは、聴く人もたくさんいるっていうことですよね。

東瀬戸 そうですね。昨年から今年にかけてドイツの「ヴァイナル・オン・デマンド」っていうところから、アナログLPでほぼ全タイトルが再発されました。

——へえ!そうなんですか!どういう人が聞いているんだろう?

東瀬戸 だから日本のポスト・パンク、ニューウェーブ、エクスペリメンタルのものすごくレアで変わったインディーレーベルとして。

——ジャパノイズ好きっているみたいですよね。そのへんと……

東瀬戸 もちろんかぶってはいますよ。そういうマニアックな層は昔からずっといます。でも、今はインターネットを介してまったくなんの情報もないところから音だけ聴いて、という世代が出てきている。そんななかで「Vanity Records」も日本のユニークなレーベルとして拾い上げられている。

——ああ、そうなんですか!

東瀬戸 昔からコレクター間では有名でなおかつ値段も高かった。もともとプレスが少ないでしょ、しかも40年間もお蔵入りになっていたから。

——幻の音源として……。

東瀬戸 海外でアルバムが、だいたい5万円ぐらいで取引されてます。6本組みのカセット『ノイズ・ボックス・セット』は12万円で売れた例もあって、ネット上で「今月最も高く取引されたカセットテープみたいな紹介をされていて。そしたらやっぱり、それどんなんかな、聴きたいっていう人が出てくる。

——ああ、好きな人は世界中にいるってことですね。

東瀬戸 海外の人も聞けるように再発はしておかないと。ただみんなものすごくレアな音源ってことは知っているけど背景とかまったく知らない。それをちゃんと伝わるようにしないとってことで英訳も必要。なので、今はまだその準備の途中です。

——背景というのは阿木さんとか『ロック・マガジン』とか、当時の日本の状況とか。

東瀬戸 阿木譲や『ロック・マガジン』の深いとこまでは知らない。ほぼ音だけで入ってくる。そういう意味ではものすごくフレッシュな耳で接してくれる。それでも惹きつける力があるんだよね。

——「Vanity Records」の音源って、そこがすごいですよね。

東瀬戸 海外で山下達郎が流行ってる、竹内まりやが流行ってるっていうけど、日本でどういう位置づけの人かちゃんとは知らないわけだから。それと同じことです。

——うーん。竹内まりやとか、シティポップとかは調べようと思えば調べられると思うんですよ。でも、「Vanity Records」のことは簡単には調べられない。情報がないから、より不思議な感じなのでは?

東瀬戸 ミステリアスですよね。

——聴く層も違うのでは?ジャパノイズ(関連記事「ベアーズクロニクル」東瀬戸悟)が好きっていう層とはかさなっていると思うけど。

東瀬戸 海外の人は、シティポップは主にお洒落なダンスミュージックとして聞いているからね。そういう意味では違うんだけど、ただ音への接し方、知らない音への接し方という意味ではインターネット世代はそういうふうになっている。

——日本の若い人たちも、そうかも。

東瀬戸 いつのものか、誰が作ったかわからないけど、でもこの音いいな……って思う人は世界中にいるということですね。

『vanity records』

監修 中村泰之

著者 平山悠 能勢伊勢雄 嘉ノ海幹彦 東瀬戸悟 よろすず

発行元 きょうRECORDS

発売元 株式会社スタジオワープ

価格 3750円(税込)

B5版392ページ、CD 2枚付き

※7月23日発売、8月31日まではFOREVER RECORDSと全国のDISK UNIONでのみ販売。9月以降はAmazonなどでも取り扱い予定。