映画『博士と狂人』の中の二篇の詩

武田雅子

イギリスには、世界に冠たる辞書『オックスフォード英語大辞典』(Oxford English Dictionary、略してOED)がある。私はアメリカ文学を専門としていたこともあって、学生時代に、この高価な辞書群を無理して手に入れるということはなかったが、就職して研究室の書棚に全12巻+補遺を並べた時は、さすがにうれしかったものだ。

この膨大なものをいかにして作ったかには興味があったから、1999年に『博士と狂人―世界最高の辞書OEDの誕生秘話』が出た時は、すぐ購入し、編纂者のマレー博士には、協力者として獄中から原稿を送ってくる殺人犯がいたことを知った。しかし、この情報を得ただけで満足して、他にあまりにやるべきことが多くきちんと読む暇はなく、それよりも挿入されている写真のマレー博士の写真に心奪われた。

長年、この途方もない仕事に関わってきて、白い長いひげもその表情も仙人のごとく、背景には引用例をぎっしり集めた棚がある――コンピューターのない時代、すべて手書きの小さなカードが積み上げられている。なんという偉業だろうと、思わず目頭が熱くなったのだった。

*

このたび、このノンフィクションの映画化を20年温めてきたというメル・ギブソンと、同じくアカデミー賞受賞者のショーン・ペンによる映画が上映された。裸一貫、学士号を持たずに編纂を任された、ギブソン演じる「博士」(この称号は、OEDの仕事により、後に授与された)マレーと、まわりの権威主義者たちとの軋轢や当時の学閥社会ももちろん描かれるが、やはり「狂人」側、ペン演じるマイナーの方が、ドラマチックに描かれるのも映画としては当然かもしれない。

冒頭、ロンドンの貧民街でマイナーが銃をぶっ放すという衝撃的な幕開けで始まる。彼は南北戦争で心を病み、自分が殺されるという強迫観念から、まったく無関係な者を人違いで撃ち殺してしまったのだ。精神病ということで無罪となり刑務所に収監される。家柄もよく、医者で教養もある彼は、牢の中でもかなり優遇されていたとはいえ、相変わらず妄想に苦しめられていた。

そんなあるとき、OEDの編纂に当たっての協力者募集を知る。あらゆる英語をその語彙の変遷と共に収録するという途方もない企てに際し、マレーが考えた方法は人海作戦だった。専門家や学者ではなくて、単語と用例を郵送してほしいという声明文を書物という書物に挟み込んで、広く英語圏の一般人に呼びかけたのである。マイナーはこれに飛びついた。限られた世界の中で自分のすべてを注ぎ込めるものと出会ったのだ。

やがて、マレーは、常に膨大な数の原稿を送ってくるマイナーの存在に気づき、会いに出かける。送られてくるマイナーの住所はシンプルに地名が書いてあるだけだったから、マレーはその住所を訪ねて、出てきた人物がマイナーだと思い違いし、ここで初めて、マイナーは犯罪者として牢の中にいる人間なのだと知る――というのは、映画としてのドラマチック・フィクションであって、会いに行くときには事情を知っていたと思われる。

それまでの文通で気心がわかっていた二人は、ここで肝胆相照らすところまで一気に突き進む。ここは脚本の、また演出の勝利だと思うのだが、二人が難解な語をゲームのように交互に投げかけあって繰り出していく場面となっていて、じつに素晴らしい――この単語のどれ一つとして私は知らなかったというのも、長年英語を勉強していながら、内心忸怩たるものがあったが、それも吹き飛ぶくらい二人の喜びに胸が弾んだ。ベートーヴェンのソナタ「告別」の「再会」を表わす楽章の爆発するような歓喜の旋律が私の頭の中で鳴っていた。実際は難解単語のやりとりの場面はなかっただろうが、二人の心の交流が目に見えて実感された。

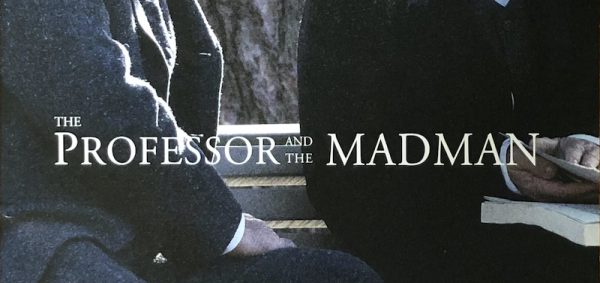

このとき二人は、どちらが博士か狂人か混然一体となっている――マレーの方は、さまざまな言語に通じるためには多少とも狂人めいていなければならないだろうし、ましてやこの狂気のごとき事業に従事しているのである、一方のマイナーは、これほどOEDに貢献できたのは、彼の博識と知性のゆえだったからである。映画のタイトル THE PROFESSOR AND THE MADMAN が、まるでPROFESSOR=MADMAN(博士=狂人)と見えるようにデザインしてあるのは、この間の事情を一目で表したすぐれたものとなっている。

さて、正気の時には、常識も十分持ち合わせているマイナーだったから、自分が間違って殺してしまった人物の家族、妻と7人の子どもが困窮していると知ると、援助したいと考えた。未亡人イライザとは、やがて交流が始まる。ふとしたことから彼女が文盲であると知って、彼女を文字の世界へ、文学の世界へといざなう。その時彼女を激励するように朗読して聞かせるのが、次の詩である。

頭脳は空よりも広い

というのも この二つ隣どうし並べてみれば

一方が他方を含んでしまうから

やすやすと それからあなたまでも頭脳は海よりも深い

というのも 青に青を重ねてみれば

一方が他方を吸い込んでしまうから

ちょうど海綿がバケツの水を吸い込むように頭脳はちょうど神の重さと同じ

というのも 1ポンドずつ重さを計ってみれば

それは違いもあるだろう

もし音節と音との間に違いがあればThe Brain – is wider than the Sky –

For – put them side by side –

The one the other will contain

With ease – and You – beside –The Brain is deeper than the sea –

For – hold them – Blue to Blue –

The one the other will absorb –

As Sponges – Buckets – doThe Brain is just the weight of God –

For – Heft them – Pound for Pound –

And they will differ – if they do –

As Syllable from Sound –

これはアメリカの詩人エミリ・ディキンスンEmily Dickinson(1830-86)の詩で、当時彼女の詩は出版され始めていたとはいえ、全貌は知られていないときだから、実際にマイナーが知っていたというよりは、映画の脚本家が選択してここで挿入したのであろう。ディキンスンの詩は一筋縄ではいかないが、この詩は誰でも実感できることをイメージ鮮やかに扱っていてわかりやすい。

たださすがに彼女らしいのは最後の所で、音節と音はたいして違わないのか、はたまた異なるので、その差は結局無視できないものになるのか、神が引き合いに出されているだけに意味深である。

ディキンスンの言葉についての詩、書物についての詩は他にあって、それらの方がこの場に、よりピンポイントで当てはまると思われるのだが、これらに比して、この詩の方が、言葉から人間の精神へとさらに広く思いを馳せている。そこのところ、自らも三代にわたって言葉に関わってこられた金田一秀穂氏が、この映画について、映画のパンフレットで述べられている次の言葉が、美しく力強く説明していると思われる。

『博士と狂人』は(中略)、言葉によって紡ぎだされる精神の冒険の物語である。…(中略)…言葉を得ることによって、人は大地から大空へと飛ぶ翼を手に入れることができる。天空の空よりも、それを考えることのできる私たちの精神は広大である。言葉の冒険である。

やがて、イライザとマイナーの間には、恋愛感情に似たものが生まれる。そのことに罪の意識を覚えたマイナーは局部を切断するというさらなる悲劇を作り出してしまう。このつらく苦しい二人の関係が描かれるところで、背後に女性の声で悲しい曲が流れる。この歌詞はイギリスの詩人、クリスティーナ・ロセッティ(1830-94)のもの——

私のために悲しい歌など歌わないで。

頭のところに薔薇など植えないで、

ましてや影を落とす糸杉の木など。

私の上には緑の芝生を敷いて

そして雨と露とで濡らしてほしい。

よければ、思い出して、

また忘れてくれても。私は影を見ないだろうし、

雨を感じもしないだろう。

ナイチンゲールがまるで苦しんでいるかのように

歌い続けるのも聞こえないだろう。

日が昇りも沈みもしない

黄昏の中を夢見ながら

もしかしたら思い出すかも、

また忘れるかも。When I am dead, my dearest,

Sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,

Nor shady cypress tree:

Be the green grass above me

With showers and dewdrops wet;

And if thou wilt, remember,

And if thou wilt, forget.I shall not see the shadows,

I shall not feel the rain:

I shall not hear the nightingale

Sing on as if in pain:

And dreaming through the twilight

That doth not rise nor set,

Haply I may remember,

And haply may forget.

(日本語の訳では、前半が女性の発した言葉のようになっているが、英語の原文では、男性の言葉とも読める。また後半は、前半への答えのようにも読めるし、前半も後半も同じ一人の言葉とも読める。私が知っている限りでは、この詩に曲を付けたのはジョン・アイアランドJohn Ireland(1879-1962)だが、この曲だと確定できるほどには手持ちのCDを聞きこんでいなかったのが残念であった。普通、映画の最後のクレジットには使用音楽について情報が出てくるのだが、目を凝らしていたのに出てこなかったように思う。これから映画を見るという友人にチェックするよう依頼したのだが、彼女も、見つけられなかったとのことだった)

この映画上映を機に、原作の単行本は文庫化され、それで初めてきちんと読んでみたのだが、それはどこまで映画としてのフィクションが入っているか確かめたいというのもあったからである。

後日談など新しい情報もあったが、一番フィクションではないかと疑っていた、この二人の恋愛感情は、作者も微妙な表現をしているものの、どうやら本当であったらしい。その微妙さが、ロセッティの詩の思い出す/忘れるの揺れに呼応しているようであり、言葉は柔らかいが実はとても切ないというのも、悲しい旋律と相まって、胸打たれる。

[なお、この文庫版には、マレー博士のあの涙ぐましいまでの写真が入っていないのが残念である。]

さて、イギリスの威信をかけてのこの辞書刊行の大事業は、ビクトリア朝大英帝国の帝国主義の高揚、躍進を背負ったものであった。小さな島国が大国として領土を拡大するためには、植民地を広げ英語圏を広げていかなくてはならなかった。そして英語こそ最高の言語であることを、高らかに宣言し、全世界に思い知らせなくてはならなかった。この政策は見事に成功し、大英帝国が没落しEUからもはずれ、いずこに彷徨い出すのかおぼつかない今、英語はますます地球上で幅を利かせ、植民地でもなかったというのに、極東の国、日本では子どもたちに英語をと言い出す始末である。

しかし一方では、英語による支配を考え、そのためには最高最大の辞書を作るという発想には、やはり恐れ入らざるを得ない。それだけに、今からもうかなりになると思うが、オックスフォードとケンブリッジの両大学で、一般教養の必須科目からシェイクスピアを外すことが決定したと聞いた時は、「ブルータスよ、おまえもか」の心境で、我が耳を疑ったものだった——実学重視というのがここまで来たのかと。イギリス文学専攻でなくても、イギリスの医者や外交官が、軽くシェイクスピアのセリフを口にし、その教養の広さというものが、憧れをこめてしばしば語られていたというのに。BBCがシェイクスピアの全作品のビデオ化を出したときも、全世界の大学の英文科が購入するだけでも、どれだけ国にとっての収入になるか、文化が経済とのこのような強い結びつきを熟知しているとはさすがであると、ちょっとしてやられたと思いつつも、讃嘆したものであった。

そして、この帝国の誇りともいえる辞書作りの現場も映画の中に出てくるが、何人か編纂に関わる人々の中に女性の姿はない。帝国を支えるのは男の仕事だったのである。この映画は、そのただなかにいた二人の男性を扱ったものである。そして、その二人の男性の物語に出てくる二篇の詩がいずれも女性の作品であるというのも興味深い。しかも、作者名は、クレジットにも出ないし、映画のパンフレットにも触れられていないというさりげない扱いである。そのさりげなさは無意識によるものだったのか、それとも意識的にさりげなく消されたのだろうか。

ところで、マイナーは、新たに赴任した精神病院院長により非道な治療を受け、変わり果てた姿になっていた。マレーは、彼を救うべく、時の大臣チャーチルに働きかけ、マイナーは遂に本国アメリカに送り返されることになる。その船出の時、彼が携えていくよう贈られたのは、その時までに出来上がっていた6巻のOEDであった。結局、OEDの完成には70年を要し、マレー博士はその完成を見ることはなかった。OED全冊は、本棚に並べるだけでも大変だったが、今ではオンラインでアクセスできるようになっている。

(1/21/2021)

読書案内

- OEDはこちらから

- 『言葉の海へ』高田宏著(新潮文庫)*試し読みできます(新潮社サイトはこちら)

- 近代日本で最初の国語辞典『言海』を一人で著した大槻文彦についての本。英語のOEDだけでなく、日本語の辞書を作った人こそもっと知られてほしい。

- 『言海』大槻文彦著(ちくま学芸文庫)*筑摩書房サイトはこちら

- 文庫で読むことができます。

- 『舟を編む』三浦しをん著(光文社文庫 )*プロモーション映像あります(光文社サイトはこちら)

- 新しい辞書を作ることで、言葉によってつながる人々の心温まる物語。本屋大賞受賞。映画化もされた。

- 『学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方』サンキュータツオ著(角川文庫)*試し読みできます(角川文庫サイトはこちら)

- 芸人の著者は、大学院で文体論、表現論を学び、200冊以上の辞書を持つ。『岩波国語辞典』は都会派インテリメガネ君!、『三省堂国語辞典』は親切で気のいい情報通など、イケメンおにーさん達のイラスト付きで楽しい。

- 『斎藤和英大辞典』斎藤秀三郎著(名著普及会)*日外アソシエーツ辞書編集部のNEW斎藤和英大辞典 普及版はこちら(amazonサイトへ)

- 明治・大正期の大英語学者が亡くなる前年、昭和3年に出したもの。この時期、一人で著したところがすごい。都々逸の英訳もあることで有名。引く辞書というより読んで楽しいもの。

『言葉の海へ』amazonはこちらから

『言海』Kindle版はこちらから

『舟を編む』amazonはこちらから

『学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方』amazonはこちらから

『斎藤和英大辞典』amazonはこちらから