ペルシャから金閣寺まで飛んできた『鳥の会議』

武田雅子

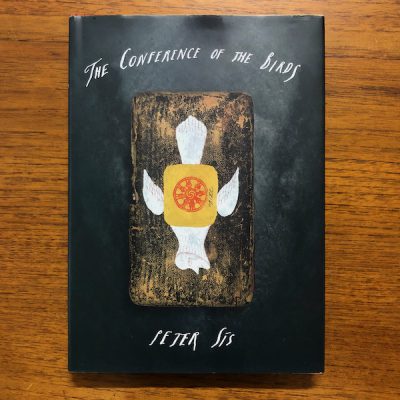

この「ポエトリーの小窓」のコラムを始めるにあたって『鳥の会議』を取り上げた。それを読んだドイツ在住の妹が、その中で扱ったシスの本を知っていると言って寄こした。イギリスでも有数の出版社ペンギンから出ているだけあって広まっているのだなと思ったが、それならもっと他に現代の画家が絵を付けているかもしれないとグーグルしてみたところ、Demi(デミ)作の絵本にヒットした。すでに彼女の絵本を3冊持っているくらい好きだったので、彼女だったら間違いないだろうと購入を決めた。

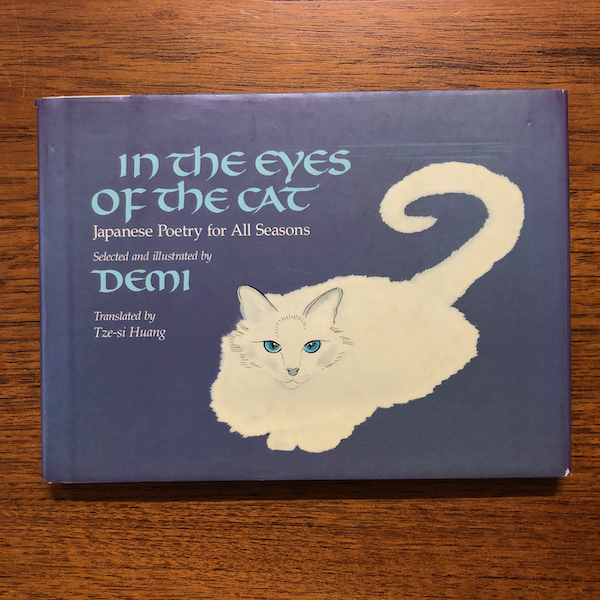

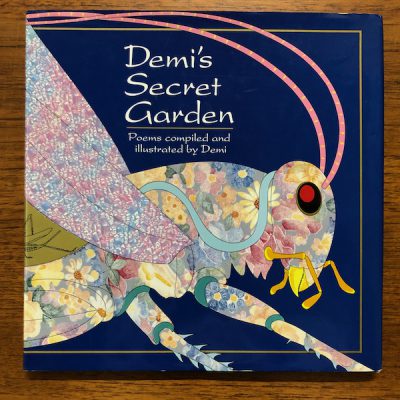

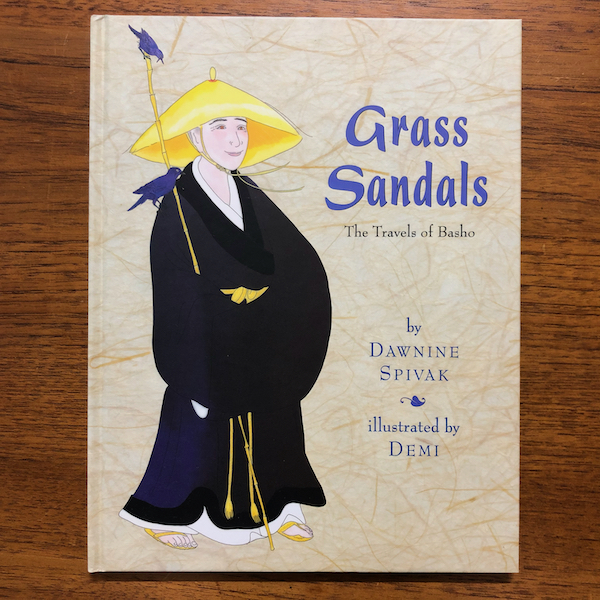

これまでのものはまず、In the Eyes of the Cat(猫の目の中に)と題するもので、動物の出て来る日本の俳句、見開きに2句ずつ鮮やかな絵をつけたもの、大きさも横長の小型なのがかわいい。これが好評だったせいだろう、次に彼女の名を冠した、大型のDemi’s Secret Garden (デミの秘密の庭)が出た。シェイクスピア、一茶、芭蕉、キーツ、ホイットマンなど、昆虫を描いた20の詩を選び、金色も使ったますますカラフルな、ときには折り込んであるページを開いて1.5倍に広がる楽しい絵本。そしてGrass Sandals: The Travels of Basho(草鞋(わらじ)を履いて―芭蕉の旅)については説明するまでもないだろう。これらの本からして、デミは東洋系の人、しかも個々の俳句と芭蕉の本の絵が日本人からするとちょっとびっくりするくらい鮮やかで、日本人の感性とは違うな(というのがまた彼女の魅力なのだが)ということ、そしてジンギス・カンの絵本も出していることからして、どうやら中国系の人のように思われる。『鳥の会議』は、東洋からさらに西のペルシャの思想書という内容、そしていろいろな鳥という絵柄と考えると、彼女にぴったりのテーマである。

届いた本は、期待を裏切らない素晴らしさだった。表紙と裏表紙は地が金色に輝き、カラフルな鳥たちが取り巻いている。中を開くと金の枠の上に、各見開きページで話題となっている鳥が、さまざまな姿態で飛び回っている。そして絵本だから、深遠な思想もしっかりと大切なところは抑えつつも、近づきやすいものになっている。

The Conference of the Birds , Retold by Alexis York Lumbard’s, Illustrated by Demi : Wisdom Tales (2012) Amazonで試し読みできます

…鳥たちは悲しみのうちに集まっている、それというのも王がいないからだ。No king to uphold the law. No king to keep the peace. No king to share the wisdom. (法を支える王はなく、平和を守ってくれる王はなく、知恵を分け与える王もない)という繰り返しが悲しみを伝えて響く。

そこに現れ出でたるヤツガシラ(この日本名は、頭の冠毛がいくつかに分かれていることから)。彼女は表紙に大きく描かれていて、鳥たちの精神的先導者ともいうべき鳥で、我らが王スィーモルグを探そうと提案する。

すると出発前から、現状でよいというアヒル、飾り物を持ちすぎて旅の途中で疲れてしまうオウム、弱くてついて行けないというヒワ、それを嘲笑するフクロウ、あまりに長い旅にいら立つウズラ、自分こそが一番に王の姿を見るのだと自尊心の強すぎるタカなどが登場する。

そのたびに、”So do not let this –/ Destroy this golden chance./ Release its hold upon you now, /And to your King advance!” (さぁこの –ここにはそれぞれの欠点が入る– のために、またとないこの金の機会をだめにしてはいけない。今やそれに縛られているのはやめて、我々の王の所に向かおう!)とヤツガシラは教え諭し叱咤激励する。

何度も繰り返すうちに、絵本を読んでいる子どもたちは、この言葉を呪文のように口にするに違いない(と、これは、よく考えられた絵本の作りである――言葉や表現を習得するという意味で、そしてさらにはその内容を自分の中に沈殿させるという意味で)。

さて、ウズラが心に描く鳥の王スィーモルグの姿は、見開き2ページを使って、金色一色で描かれる。尾羽は華やかにたなびく4本である。やがて鳥たちはやっとスィーモルグの住むという山の頂に辿り着く。しかし、そこに王座はなく、湖があるだけで、彼らはそこに映る自分たちの姿を見る――罪と過ちから解放され、内面の真実を見ることができるようになった自分たちの姿を。すると、日の光が湖を照らし、自分たちの姿は見えなくなった。眼もくらむ光の中で、我と汝、これとあれの区別はなくなり、皆は彼らの王、すなわち神の抱擁の中にいたのだった。かくして、これは各人の真理追及、神を求めての自己探求の物語だったのである。

入手したこの本は、中古本で安くなっていたが、郵送費がかなりついた。届いたところ、アメリカの図書館の放出品で、それでアメリカからの航空便代がかかったということがわかった。子どもにもわかるように書かれているし、デミの絵も素晴らしいのに、このコラムの第6回の一茶の絵本も図書館の放出品だったことを思うと、やはり東洋や中近東のものは、残念ながらアメリカでは敬遠されるのかもしれない。

次にシスの本に移ると、文も大人向けに、相当深く書かれている。鳥たちが越えなければならなかった苦難の7つの谷(探求、愛、囚われのない世界、理解、統一、当惑、死)の描写は詳細で、それに付けた抽象的な絵は、内面世界を視覚化した面白さがあり、深遠さを醸し出す。とにかく画家の本だから、最初何千という鳥が集まっている図など圧巻の迫力である。それでいて淡い色合いなので、しみじみと心にしみる。

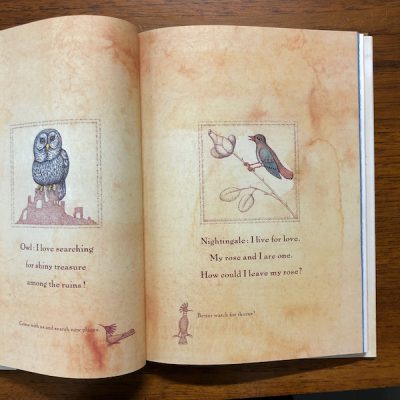

おかしいのは、鳥たちと導師ヤツガシラのやり取りの場面で、一問一答の形に仕上げらていて、たとえば「バラと愛し合っていて一体化しているので、別れて旅になんか出られません」というナイチンゲールに、ヤツガシラが「バラにはとげがつきものということをお忘れなく」と返したりするところ。

The Conference of the Birds by Peter Sis: Penguin Press (2011)より

なんといってもこの本ならではの世界観は、最初の頁の真ん中に一人のターバンを巻いた男が描かれていて、頁が進むとそれがヤツガシラになり、最後はこの逆が描かれているということ――この鳥の寓話が、人間の物語であることを文字ではなく絵のみで雄弁に語る。

The Conference of the Birds by Peter Sis: Penguin Press (2011)より

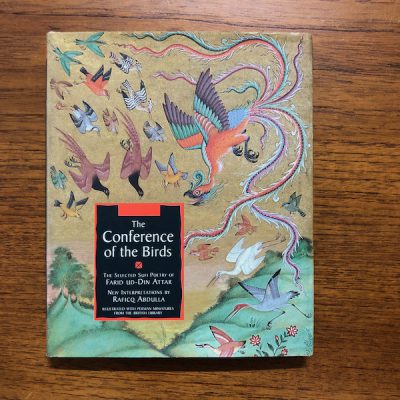

こうして「鳥の会議」について大まかに分かったところで、原詩により忠実な訳、およびペルシャの図版の入った、私が最初に出会った本(ポエトリーの小窓 その1「鳥の会議」)を見てみよう。

The Conference of the Birds The Selected Sufi Poetry of Farid Ud-Din Attar by Farid Ud-Din Attar, Translation by Raficq Abdulla: Interlink Books(2013)

最初にInvocation(招詞)、最後にEpilogue(結びの詞)が付いていて形を整え、招詞のすぐ後にスィーモルグの章があり、中国に渡り羽を一本落としたとある。それから「神はモーゼに語る」「神はダヴィデに語る」という章が続くのは、旧約聖書とのつながりを示すのか。全体は4500の対句から成る大作である。これは2行ずつペアで韻を踏むというもので、独特の詩形である。韻を踏むからこそ韻文だというわけで、翻訳の場合もなんとか自国語で韻を踏もうとする。という努力を、この本の英訳で少し見てみる。

The duck is timid but waddles up to the podium/アヒルは臆病ながらも演壇までよちよち上って行った

His feathers shiny with light bright as sodium./その羽は明るくナトリウムのように輝いていた。

This contradictory bird is not shy; without a quake (以下訳略)

He says: “None has seen a creature as pure as this drake.

1行目の終わり”podium”と2行目の終わり”sodium”が対句をなし、同様に3、4行目の”quake”と”drake”が対句をなしている。しかし羽の色の輝きを言うのに、必ずしもソディウム(=ナトリウム)である必要はなく、この語は、全く韻のために持ってこられたというのがわかる。時には、相当無理までして韻を合わすということもある。それほど詩にとって音の響きは大切であるということなのだが、お陰で、意味を読み取りにくかったりする。ということがあるので、この英訳を読むなら、原詩からの日本語訳を読むほうがいいかもしれない――黒柳恒男訳『鳥の言葉』として「東洋文庫」(平凡社刊)に入っている。

ところで、シスの本では、少数しか最後の湖に辿り着けなかったというのは、最初の圧倒的な数の鳥の絵が印象的なだけに明白だが、デミの子どもの絵本では、そのあたりはぼやかしてある。じつは、最後まで修業ができたのは30羽で、それは王の名スィーモルグがスィー(30)+モルグ(鳥)でできているという言葉遊びに出ているという。さらに、羽が中国に落ちたというところに東西交流が示唆されているが、ペルシャのスィーモルグの起源は不死鳥かもしれないとのことで、したがって火から生まれるイメージ。一方、中国の鳳凰は、太陽を表わすからこれも火である。この二つの図象の関わりや如何と考えを巡らせていると、思いがけないところで、「鳥の会議」に出会ったのである。

*

京都の岡崎には、新装なった京セラ美術館、京都近代美術館、細見美術館など、美術館巡りが楽しいが、それらの東側に動物園があり、さらにその北東に位置するところに泉屋博古館があって、常設の中国の青銅器の圧倒的なコレクションがあり、特別展もしばしば開かれる。

2020年の今年は、開館60周年記念特別展ということで、「瑞獣伝来」と題された展覧会があった。これは、東アジアで吉祥をもたらすと考えられた、空想上のものも含む鳥獣のうち、龍、虎、鳳凰を取り上げ、中国で生まれたその伝統、そして日本での受容を辿るものであった。

泉屋博古館 開館60周年記念特別展「瑞獣伝来 -空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」図録 泉屋博古館の通信販売で買えます

最後の鳳凰に至って、鹿苑寺(金閣寺)の所有になる、縦の方がやや長いが、2メートル四方に近い大きな絵があるのを見てあっと驚いた。中央に堂々たる鳳凰、その周りには、さまざまな鳥たちの雌雄が描かれている(「百鳥図」伝辺文進, 明時代, 鹿苑寺蔵:「京都新聞デジタル版」瑞獣伝来-空想動物でめぐる東アジア三千年の旅泉屋博古館/)――「これ、鳥の会議みたい」と思ったものの、その時は、世の東西を問わず、画家というものは、夢のような架空の五色の羽根を持った鳥の王と、現実の鳥たちの雌雄を周りに配するという構図の絵を描きたくなるものなのだなと思っただけだった。

ところが、夜、寝床の中で、「あれは中国の作品が日本に来たものだけれど、その中国の画家はペルシャの『鳥の会議』の挿絵を見て、啓発されたのではないだろうか」と思い至り、ドキドキしてしまった。唐草模様がシルクロードに乗って、ペルシャから中国へ、そして日本に来たように、『鳥の会議』がペルシャから中国に渡り、そしてその絵がはるばる日本の金閣寺までたどり着いたとしたら……もう一度そうした目で見て確かめて見なくてはと、急いで展覧会を再見した。

その絵は「百鳥図」と題され、作者として伝わる辺文進は明代前期の宮廷画家、鳳凰以外の鳥は、白鷺、翡翠、鴛鴦、白鷴、錦鶏、鸚哥(インコ)、鸚鵡(オウム)、叭々鳥、高麗鶯、雉、孔雀、鶴、鵲(カササギ)とのことである。

「瑞獣伝来 -空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」図録より

図録には「鳳凰:華麗なる三千年史」というページもあって、前11世紀の殷(イン)の時代からの変遷が辿られている。最初は水鳥のような尾羽だったのが、弧を描く長いものとなり、頭には冠毛が映えるが、それが長く垂れさがるものとなり、後ろにぴんと立つ耳が生じる。唐の時代、8世紀ともなると、翼と尾を広げる典型的な凛々しい姿となる。12世紀の南宋では、カラフルになって尾羽は飛天のようにたなびく。明の時代、つまり「百鳥図」の頃には、首に羽毛、くちばしの付け根にも飾り羽が付き、5色の羽根のカラフルな姿で、もともと丸い目だったところ、切れ長がしっかり強調されるようになる。

「瑞獣伝来 -空想動物でめぐる東アジア三千年の旅」図録より

そして、日本に入って、江戸時代の狩野探幽作「桐鳳凰図屏風」が残されている。梧桐(アオギリ)は鳳凰につきもので、ここには5羽の雌雄の鳳凰が描かれているが、ポーズも羽根の色もすべて異なり、これは日本の特色とのこと。有徳の天子の世に現れるという瑞鳥の鳳凰が群鳥と共に描かれて、平和な天下泰平を表わしているのが「百鳥図」だとすれば、それに対するに、日本の屏風は、夫婦和合を表わし、よって四代将軍家綱の婚礼のために制作された可能性があるという。

桐鳳凰図屏風ポストカード。狩野探幽「桐鳳凰図屛風」はサントリー美術館 名品ギャラリーで拡大図を見ることができます

(有徳の君主の絵は、義満の御代もそうあれかしと明から贈られたのだろうか。なお、金閣寺の舎利殿のてっぺんには鳳凰がいる。日本ながらの夫婦和合の鳳凰は、隈研吾氏最新作である縁結びの神「武蔵野座令和神社」内の、天野喜孝氏による見事な天井画にも引き継がれている)

さて、泉屋博古館の図録の考察に倣って、鳳凰に当たるペルシャの鳥(スィーモルグと呼ばれているもの)の特徴をペルシャの絵の入った『鳥の会議』の本から、拾い出してみる。目は丸く、見事な冠毛があり、唇の下にも飾り羽がつき、なんといっても5色のたなびく尾羽が鮮やかである。テーマはもちろん神を求めての哲学的、宗教的自己探求の旅。物語が書かれたのが12世紀初めだということだから、挿絵が付けられたのはそれより下るとしても、16世紀の明まではたっぷり時間があるから、その間に伝来したと考えてもおかしくはない。

挿絵はどの程度作られ、どれだけが中国まで渡った可能性があるのだろう。ペルシャでは、絵は今日までどの程度残っているのだろう。自己鍛錬の物語は、仏教にも相通ずるところがあるから、思想的にも中国に渡ったのではないだろうか。元からあった中国の鳳凰の思想や図像に影響を与えのではないだろうか。いや、また逆に中国の鳳凰のイメージが、そもそものペルシャの『鳥の会議』のスィーモルグのイメージ、本来は不死鳥であったと思われるが、それに影響を与えたということはないのだろうか。そして、『鳥の会議』を思わせる「百鳥図」のようなものは、日本の金閣寺に伝わったもの以外に、中国にはどの程度残っているのだろうか。――壮大な歴史のロマンへと、鳥の羽に乗って誘われたようなひと時だった。

*中国と日本の鳳凰については、( )内以外、泉屋博古館の「瑞獣伝来」展図録に拠りました。

(10/25/2020)

付記

(3/5/2021)

ドイツ在住の妹がシスの本を見たのは、チェコに行った時のことで、ドイツでも彼の本が広まっているかどうかということではなくて、やはり、彼の本国チェコでは彼の作品は、目にする機会があったということだった。

(3/21/2022)

ところで、「ピーター・シスの闇と夢」と題された展覧会が、2021年秋に東京の練馬区立美術館で開かれ、2023年まで国内巡回するとのこと。関西では、2023年に伊丹美術館で。個人的にシスと親交もある、株式会社イデッフの代表、柴田勢津子さんの尽力によるもので、私がアメリカで見た、エリック・カール館での展示を基にして、シスの手元にあるデッサンなどを加えた構成。『鳥の会議』の原画も見られるのではないかと思われる。

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家ーアマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。