【P探】プレスリリースを通して世相を探っているような気がする「プレスリリース探訪(略称:P探)」です。

2025年大阪・関西万博の入場券を巡り、政府が25日、当日券導入など購入促進策を打ち出した。日本国際博覧会協会は会場の人工島・夢洲(ゆめしま)での混雑緩和のため、予約前提の「並ばない万博」を掲げたが、前売り入場券の販売が低迷し、軌道修正を迫られた。

…とのことです。

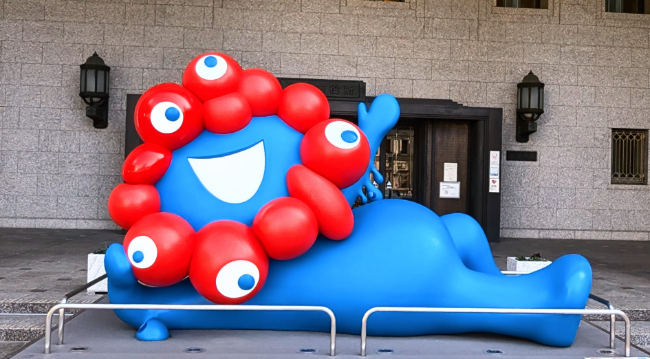

「ミャクミャク」も呑気に寝そべって「おいでやす」みたいなポーズをとってる場合ではないのでは、と心配になり、せめて落語家の桂文枝さんの「いらっしゃ〜い!」みたいな陽気で元気な雰囲気が出せないかな、と勝手に思ってしまいます。

(ちなみにご存じない方がいるかもしれませんので、念のために説明しますと「ミャクミャク」とは大阪・関西万博の公式キャラクターの名前です)

大阪市役所正面玄関前の「ミャクミャク」(大阪・中之島)

で、

それはさておき。

万博といえば…

1970(昭和45)年の日本万国博覧会(大阪万博)が3月15日で、開催から55周年を迎えることを記念して、こんなイベント↓が行われるようです。

大阪万博55周年記念フェスティバル「ツナグフィルム1970」開催決定!

4月13日の大阪・関西万博の開幕に先駆けた企画のようで、プレスリリースによると…

万博記念公園内で大阪万博の会場やパビリオンを最新のAR技術で再現!さらに、ARと連動した没入型演劇(イマーシブシアター)では、役者とともに大阪万博の会場を巡りながら、まるで1970年にタイムスリップしたような感覚で演劇をお楽しみいただけます。

…とのこと。

ご存じの方は多いと思いますが、ARは「拡張現実(Augmented Reality)」の略。

そして、僕も初耳の「没入型演劇(イマーシブシアター)」とは…

観客が物語の世界に入り込み、まるで登場人物になったような体験ができる新しいスタイルの演劇だそうで、「イマーシブ(Immersive)」は「没入する」という意味です。

「ツナグフィルム1970」の公式サイトではイベントのイメージを伝える動画も公開されています。

実際にはどんな様子なのかが、よく理解できていないのに、大阪万博と聞くと条件反射的にワクワクしてしまう世代のためか、自然に期待がパンパンにふくらんでしまいます。

1970年と2025年が二重写しになるみたいなイメージでいいんですかね?

それとも…

「20世紀」と「21世紀」、いや「昭和」と「令和」がコラボするみたいな感じかな、知らんけど…。

いずれにせよ、僕がリアルで大阪万博を体験した当時には思いも及ばなかったことが展開されるみたいです。

今回、2回目の「念のため」になりますが、このイベント「ツナグフィルム1970」の会場は、1970年に「大阪万博」が開かれた万博記念公園(大阪府吹田市)です。

大阪・関西万博が開催される夢洲(大阪市此花区)ではありません。間違えないでくださいね。

大阪万博開幕から55周年を迎えるわけですが、さらに、それに先駆けて55周年を迎えたのが、映画「男はつらいよ」シリーズ。

第1作が1969(昭和44)年に公開されてから昨年で、まる55年となり、製作・配給元の松竹から、今月5日に、こんなプレスリリースが出ています↓

映画『男はつらいよ』55周年!“寅さん大好き”著名人から応援コメント続々到着!

昨年(2024年)、第1作『男はつらいよ』の公開から55周年を迎えるにあたり、‟『男はつらいよ』の大ファン”で各界で活躍する著名人の方々から、多くの応援コメントが届きました!

“寅さん大好き”著名人の方々が、「寅さん愛」を熱く語るコメントを紹介させて頂きます!

…とのことで、今回、紹介されているのは、宮藤官九郎さん(脚本家)をはじめ吉田類さん(酒場詩人)や小林幸子さん(歌手)、三浦知良さん(プロサッカー選手)ら10人から寄せられたコメント。

「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」(C)1976 松竹株式会社

コメントを寄せた著名人のひとり、落語家の立川志らくさんは「『男はつらいよ』の人情と寅さんの言葉を理解出来なくなった時が、日本人が日本人でなくなる時だと思っている。『男はつらいよ』は日本の宝であり、日本人が一番大切にしないといけない映画なのです」とおっしゃっています。

このコメントには色々と異論のある方もいらっしゃるかもしれません。

しかしです。

「男はつらいよ」シリーズに映し出されてきた風景の移り変わりを観て日本という国について何も思わないという方はいない気がします。

そんな大げさなことではなく日本各地を渡り歩く主人公の寅さんが舞台の魅力を際立たせたことには、どなたも異論はないはず。

「行ってみたい」と思わせる場面は多く、上映された当時なら尚更。ロケ地の観光案内の役割も果たしたのは当然です。

映画を観て実際に訪れたという方もおられるでしょう。

ドラマや漫画、アニメの舞台を「聖地」として国内はもとより海外から“巡礼”来るケースも珍しくないですから芸能などの娯楽が観光情報の発信や地域の魅力の再発見に結びつくのは普通の流れですね。

それは昔からのようです。

たとえば落語。

旅ネタというのがあって、そのなかでも上方落語の「伊勢参宮神乃賑」(いせさんぐうかみのにぎわい)がよく知られているかも。

通称は「東の旅」。

大阪からの伊勢参りの往復の道中を描いた数々の演目で構成されています。

この最後の部分が「三十石 夢の通い路」。

京都から大阪に向かう三十船の様子などが描かれていて、この噺を落語家の桂文我さんの解説を交えて紹介した産経新聞の連載記事「落語でてくてく」(2007年2月5日付大阪本社版夕刊)によると…

「どこからやるかといいますと、京都の三条大橋から」と文我さん。喜六と清八が登場し、橋の説明から始まり、祇園へ出てきて伏見街道へ。そして土産の人形を買うという流れは、まさに現在のテレビの旅番組の趣向。

(中略)

船が出れば「〽️やれ〜、ここはどこじゃとな、船頭衆に問〜えばよ〜」と船頭さんの舟歌も出てきて旅情豊かである。

(中略)

「実際に乗っている気分にさせてくれるので、お客さんも夢見心地になれたんでしょう」と文我さん。

噺家(はなしか)の芸でAR(拡張現実)とか、VR(Virtual Reality=仮想現実)とか、MR(Mixed Reality=複合現実)みたいな世界が立ち上がるわけですね。

この噺が新作として公開された明治維新前後のころは、大阪と京都を船で行き来していたような時代です。

パソコンなんて影も形もなかったことは説明するに及ばないのはもちろん、電力が普及する前の時代からの娯楽ですから舞台も衣装もシンプル。

その分、演者の腕と観客それぞれの想像力がコラボして、無限の世界が開拓される気がしませんか?

僕はします。

今もその時代のスタイルを守っているのですから、大したものです、落語というのは。

(ここで、少々、強引な印象も与えかねない展開となりますが…)

そんな落語のポテンシャルを活かそうという試みはプレスリリースにも反映されていました。

地域の魅力を発信する「ご当地落語」というのがあるようで…

「ご当地落語」オリジナル写真集が完成!写真家・武藤奈緒美が東北で落語会とオフショットを撮影。

このプレスリリースの発信元が「地元落語協議会」という団体。

10月にも、こんなプレスリリースを出しています↓

史上初!8人の落語家が、山形・福島・宮城で「ご当地落語」を再演。計11回のご当地落語 東北ツアー開催決定!

この2件のリリースと同協議会のウェブサイトなどをみてみると、流れがわかってきました。

同協議会は山形・米沢市の小野川温泉にある「鈴の宿 登府屋旅館」が“拠点”。

落語家が地元住民と交流し、聞いた話をネタにして新作落語である「ご当地落語」を作って披露するプロジェクトを繰り広げています。

「地方の価値の再発見と伝播になれば」という思いを背景にして、ご当地落語を作ってみたい観光地や自治体、企業、団体などを募集しており、2021年に山形と福島の2県にある5カ所の温泉地に落語家が滞在して24席の新作落語を創作。

これまで長崎県などでもご当地落語を作って落語会を開催、昨年は山形や福島、宮城の旅館を会場に計11回の落語会を開き、オンラインでの生配信も行いました。

その活動の成果が写真集になったわけですね。

ざくっとまとめたので、厳密には正確ではない部分もあるかもしれませんが、落語のチカラを利用した試みなのは確か。個人的にはプレスリリースを読むだけで、ドキュメンタリー番組を観たような気分になっています。

ところで、先に噺家さんの芸でARとかVR、MRみたいな世界が立ち上がるといったことを申し上げました。

デジタルの界隈には、そんな様子を表現する言葉もあるようです。

「キヤノンITソリューションズ」のウェブサイトによると、このARやVR、MRといった現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる革新的な技術の総称を「XR(クロスリアリティ)」というそうです。

このXR技術を活用した観光ツアーもありました↓

観光×エンタメ×テクノロジーが融合した新体験型XRバスツアー「XploreRide」ハワイにて運行開始

ワイキキビーチやダイヤモンドヘッドをはじめとするホノルルの人気観光スポットを巡りながら、実際の風景とデジタル技術を融合した“ハワイに隠された海中都市”を冒険します。

参加者は専用のヘッドマウントディスプレイを装着すると、「祖霊アウマクア」が案内役を務め、サンゴ礁や火山といったハワイの自然を体感。

…とのことで、これにもまた興味津々。

落語はXRの先駆けだったといえるかもしれません。

「XploreRide 」のイメージ

話の流れから、落語とデジタル技術、一体どっちの肩を持つんだ?…と聞かれそうな気もしますが、もちろん比べようがありませんよね。

昭和のテレビドラマで、ありがちだった気がする「あたしと仕事、どっちをとるの?」というセリフみたいに………いや、違うか、違うな、ごめんなさい。

それはさておき、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにした大阪・関西万博の会場にフーテンの寅さんが行ったら、どんなセリフが出てくるのでしょうか?

「男はつらいよ」の55周年に寄せたコメントで、映画監督の山崎貴さんが「調子に乗った寅さんが『言うぞ言うぞ』というタイミングで思った通りの事を言って笑わせてくれるのが好きでした」とおっしゃっています。

僕も「確かに」と膝を叩いたのですが、大阪・関西万博への「思った通りの事」というのが浮かんでこないんですよね。

「えっ、祭りなのに、商売しちゃいけないの? 何でだよう。ケチくさいね」

そんなセリフも想像してみたのですが、仮想だとしても、拡張だとしても、現実感がなさすぎて、しっくりきません。

そこに前売り券の販売低迷を解決するヒントがあるような、ないような。

今月(2月)27日付の日本経済新聞の関西地域面によると「ダイキン工業は4月13日に開幕する大阪・関西万博にあわせ、オンライン上に開設される「バーチャル万博」にも出展する。仮想空間上で「集中力を上げる空気」などダイキンが研究する技術を紹介し、簡単なゲームも遊べるようにする」。

バーチャル万博は「日本国際博覧会協会が主導して、各パビリオンや展示施設の主催者がオンライン上に独自の展示を設ける仕組み」です。

大阪・関西万博はリアルな会場以外にオンライン上にもバーチャルな会場が開設されるということ。

夢洲の会場に行かなくてもバーチャルで大阪・関西万博を体験するという方法もあるわけです。

また、リアルな会場でもARやVR、MRといった技術が活かされるのは当然。

まだ詳細は不明ですが、先に紹介した「大阪万博55周年記念フェスティバル『ツナグフィルム1970』」も、大阪・関西万博会場で会期中の9月に「大阪万博企画展(仮称)」として参加するようです。

55年前の大阪万博のワクワク感の背景には、リアルな会場が現実とは一線を画す別世界のようだったということがあった気がします。日常とは次元が違う異空間だったのです。

それは当時、日本の未来に現代よりは大きな希望と期待があったことも無縁ではないのでしょう。

とかく“祭り”には超日常的な空気がつきものですが、AI(人工知能)などの最新の技術を手軽に利用できる現代、リアルな大阪・関西万博が異空間としての存在感を発揮するハードルも高まっているのかもしれません。

70年の大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」でした。

それから55年、「進歩」と「調和」との併存や融合が簡単ではない現実に直面しているような気がします。

「進歩」によって、かなりの恩恵を受けているのは確かですが。

しかし、それに比べて「調和」が進んでいないのは一目瞭然。

大阪・関西万博で「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマに取り組むにあたっては「人類の進歩と調和」という“宿題”の山を低くする試みが不可欠なのでしょう。

大阪・関西万博は(個人的感覚で)大阪万博のようなワクワク感は少ないけれど、進歩と調和を、せめて、これ以上は後退させず、これまでの成果を未来につなげていくという決意の機会となればいいなぁと願っています。

寅さんの存在を受け入れる環境がミャクミャク(脈々)と続く日本でありますように。

着物と扇子と手ぬぐいという道具を変えずに今も現役の娯楽として受け継がれている落語の在り様にも学べるような気もします。(岡崎秀俊)