短い「鷹」でその巧妙な技法を味わう

まずは、テニスンの見事な作詩の腕の冴えをごく短い詩で見てみよう。

The Eagle

鷲

He clasps the crag with crooked hands;

鷲は曲がった指で厳頭を掴み、

Close to the sun in lonely lands,

寥寥たる地にて太陽に近く、

Ringed with the azure world, he stands.

碧天へきてんを背景にして佇立す。

The wrinkled sea beneath him crawls;

さざなみ立つ海面は眼下に展がり、

He watches from his mountain walls,

山の絶壁から俯瞰するも、

And like a thunderbolt he falls.

忽ち雷のごとく急降下する。

詩なので、各行の最後の音が1,2,3行目の語の最初の子音を取れば後はandsと同じ音で、韻が合っている――これを脚韻が合うという。次の3行も同様に、多少綴りは違えども、音は同じで韻が合っている。これをカラーで示すと次のようになる。

He clasps the crag with crooked hands;

Close to the sun in lonely lands,

Ringed with the azure world, he stands.

The wrinkled sea beneath him crawls;

He watches from his mountain walls,

And like a thunderbolt he falls.

1行目の crooked hands は最初 、hooked handsとなっていた。これは、二つの単語の頭の [h] の音が続くという頭韻の効果を狙ったものだった。でも、改変された方がずっといい。どうしてか、読んでみるとわかる―― [k] の音が続いて、いかにも鷲が岩を「くくーっ」とつかんでいる様が実感されるから。そして、この [k] の音は次の行の最初 Closeまで続いていく。この堅く鋭い音群に対して、2行目は lonely landsと滑らかで流れるような [l] の音で締めて、対比をなす。この最初の3行をカラーで示すと次のようになる。後半3行の説明は次に。

He clasps the crag with crooked hands;

Close to the sun in lonely lands,

Ringed with the azure world, he stands.

The wrinkled sea beneath him crawls;

He watches from his mountain walls,

And like a thunderbolt he falls.

4行目(すなわち2連目第1行)は、直訳すると「皴よる波は、彼(=鷲)の下で這う」であって、「皴よる」と「這う」は擬人法、つまり、人間でない波を人のように描写していて、その動きが目に見えるようである。ただ直訳してしまうと、全体の雰囲気に合わないということなのだろう、引用した訳には、擬人法が出ていないが、ここはぜひ原詩で味わっていただきたいところ。

2連目第2行は、watches、wallsのwの音、第2行目の最後wallsから続き、第3行は[l] の音の連続でまとまりを作る。特にlike a thunderboltのところは、一気呵成に詠んで、速度感を出してほしい。

そして、1連目の最後he standsは、2連目の最後he fallsと呼応している(上記カラー版ではこれを下線で示した)が、いずれも、「立つ」「落ちる」と実に単純な、直截な単語である。訳では、そのままでは鷹の厳しい雰囲気が出ないということで「佇立」「急降下」と言葉が加えてあって、訳全体の雰囲気としては合っているのだが、ここも原詩の一つの単語の重みを感得していただきたい。

親友の死に出会ったテニスン

さて、テニスンには、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ時代にできたアーサー・ヘンリー・ハラム(Arthur Henry Hallam)という親友がいた。出会った時、テニスンは20歳、ハラムは2歳年下だった。一緒にスペインを旅するほど親しくなり、大学で詩を発表し始めたテニスンを高く評価し、励まし、自分自身も将来を嘱望されていたというのに、ハラムはウィーンで22歳にして急逝してしまう。テニスンの嘆きはいかばかりか、ハラムは、テニスンの妹と婚約していたので、これは家族全体の大きな悲しみだった。発表は10年ほど後になるが、テニスンは自分の気持ちをぶちまけるように次の詩を書く。

Break, break, break,

砕け、砕けよ、砕け散れ、

On thy cold gray shores, O Sea!

おまえの冷たい灰色の岩に、おお海よ!

And I would that my tongue could utter

願わくは、わが胸におこる想いのかずかずを

The thoughts that arise in me.

口で言い表すことができるものなら。

O well for the fisherman’s boy,

漁夫の少年にとって何と幸せなことか、

That he shouts with his sister at play!

遊びながら妹と大声をあげることができるなんて!

O well for the sailor lad,

船乗りの若者にとって何と幸せなことか、

That he sings in his boat on the bay!

湾に浮かべた小舟で歌をうたうことができるなんて!

And the stately ships go on

立派な船が進んでゆくよ、

To their haven under the hill;

小山の麓の港に向かって。

But O for the touch of a vanished hand,

ああ、だが、今は亡き友の手に再び触れ、

And the sound of a voice that is still!

今は黙せる声の響きを耳にできるものなら!

Break, break, break,

砕け、砕けよ、砕け散れ 、

At the foot of thy crags, O Sea!

おまえの岩山の足もとに、おお海よ!

But the tender grace of a day that is dead

だが、過ぎ去った日の、あの優しい恩寵は

Will never come back to me.

二度とけっしてこの身に戻ることはないだろう。

最終連でも繰り返される、冒頭の “Break, break, break” は激しい悲しみがそのまま吐き出されたよう。「砕け、砕けよ、砕け散れ」という訳は名訳だと思うが、同じ単語を何のてらいもなく繰り返す単純さこそが率直な気持ちを伝える。『ハムレット』の中で、陰謀が絡まりあった中、本を手にしているハムレットが何を読んでいるのかと聞かれ、“Words, words, words”と答える、よく知られたセリフがあるが、これをどう言うかが、俳優の腕の見せ所――思い入れたっぷり?皮肉っぽく?実にさりげなく?テニスンの場合も、どう詠むかは、詠む人次第だが、基本は「弱々強」のリズムで、これがこの詩全体の基本を成している。

この “Break, break, break” は2行目にある「海」に呼び掛けているもので、thyは今の “your” に同じ、3行目の I would = I wish、5, 7行目のwell for = it is well for、11行目の forは「~があれば」という願望ということを押さえれば、あとは素直な感情が書かれていて読みやすい。この詩は、テニスンの詩の中で最も愛唱されているものと言ってよいが、大事な人を亡くした喪失感をかかえた人が誰しも抱く思い――自分の胸の思いは口では言い表せない(1連目後半)、自分のような苦しみを持たない子どもや若者の屈託のなさへの憧れ(2連目)、再び亡き人の手に触れ声を聞きたい(3連目後半)、亡き人のいた時の幸せは2度と帰らない(3連目後半)が綴られていて、「ああ、まさに自分の気持ちはこの通りだ」と思えるからだろう。最後のgrace「恩寵」という単語が、きっちりとキリスト教の世界を押さえている。

脚韻は、各連2, 4行目が合っている。

テニスンはさらに、挽歌を書き続ける

親友ハラムへの追悼の思いは、この一篇だけでなく、17年の歳月をかけて、ほぼ3000行に及ぶ一大挽歌、ラテン語で、「A.H.H.を追悼して」という意味をタイトルとした、In Memoriam A.H.H 『イン・メモリアム』を書かせた(A.H.H.はハラムの名前の頭文字)。これは、イギリス文学の中で、ミルトン、シェリーの作品とともに3大挽歌とされている。この壮大さの中に、テニスンは時代を包括する問題意識を捉え、広い観点で、生と死、科学と宗教を歌っている。大きな道筋としては、友人の詩という絶望に直面して、哲学的思索を重ね、やがて永生への希望へと深い神の愛に包まれていくのである。最後の130節の最後の1行は、“ I shall not loose thee though I die.”(たとえわが身が亡ぶとも、君は永久に私のもの)[theeはyouと考えればよい]と結ばれる。

第106節がこの大作の中で特に愛されているものなので、最初の2連を引用する。年の暮れの押し詰まった大晦日の夜、教会の鐘が鳴り響く。日本の除夜の鐘がゴーンと荘重に響くのとは違って、もっと明るく空いっぱいに鳴り渡る感じ。私はこの詩を読むたびに、もう何十年も昔、スイスのベルンで大みそかに、あちこちの教会から聞こえてきた、さまざまの鐘の音の絡まりあいを思い出す。

Ring out, wild bells, to the wild sky,

鳴り飛ばせ、鳴り狂う鐘の音よ、荒れた大空へと、

The flying clouds, the frosty light:

飛んでゆく雲を、また冷たい光を。

The year is dying in the night;

今年も今宵で逝ってしまうのだ。

Ring out, wild bells , and let him die.

鳴り飛ばせ、鳴り狂う鐘の音よ、この年を逝かしめよ。

Ring out the old, ring in the new,

鳴り飛ばせ、古きものを、鳴って迎えよ、新しきものを。

Ring happy bells, across the snow:

鳴り渡れ、楽しき鐘よ、雪の野面を渡りゆけ。

The year is going, let him go;

今年も暮れようとしているが、もう逝かしめよ。

Ring out the false, ring in the true.

鳴り飛ばせ、この世の虚偽を、鳴って迎えよ、真実を。

何度も出てくる ring out, ring in の繰り返しが、まさに鐘の音のように響く。英語も難しくないので、ぜひこれは声に出して、その感じを体得していただきたい。そして、この簡潔な英語が、日本語になりにくくて、せめて「鳴り飛ばせ」に対して「鳴り入れよ」とでもして「鳴り」だけでも合わせたいと思うのだが、どうもそれでは意味がとりにくいということだろうか、訳では「鳴って迎えよ」になっている。

そして、1行目の wild は2度使われ効果的なのだが、日本語では訳し分けざるを得ない。

「この年」は、2連3行目では、goと表現が穏やかになっているが、1連3, 4行目では dying、dieと「死」という言葉が出てくる。しかし死の後に、今度は、新年が来るわけで、鐘の音はhappyなのである。それにしても、2連1, 4行 Ring out the old, ring in the new, /Ring out the false, ring in the trueは、実に力強い。そして、この節の最後は Ring in the Christ that is to beとなっていて、これに関しては、テニスン自身が「未来の、広い意味でのキリスト教」としていて、あまり狭い範囲のキリストではなく、いろいろな宗教のキリストのような希望の星を、また「雄々しき、自由なる人物、更に心の広い、優しき手を持つ人物」(最終行の前にある行の西前訳)を迎え入れるというのである。

同じ小さな花を見ても――西洋VS東洋

ほんの一部しか紹介できなかったが、『イン・メモリアム』は、何しろ大作なので、次はまた短い詩を。これは、詩としての音の響きには触れないで、内容を考えたいために出すことにした。

Flower in the crannied wall,

塀の割れ目に咲き出た花よ、

I pluck you out of the crannies,

わたしはおまえをその割れ目から摘んで――

I hold you here, root and all, in my hand,

わが手に、根も何もかも、取って見れば、

Little flower—but if I could understand

ささやかな花よ――だが、もしおまえが

What you are root and all, and all in all

何であるか、根も何もかも、すべて理解できるなら、

I should know what God and man is.

私は、神そして人間が何であるかを悟れるだろうに。

そして、こちらは芭蕉の句

よく見れば薺花咲く垣根かな

同じように塀のところに顔を出した小さな花に目をつけているが、その態度は何と違っていることだろう。ここに、西と東の考え方の違いが伺えることを鈴木大拙が Zen and Japanese Culture (禅と日本文化)[Tuttle Publishing p.264-5]の中で指摘して以来、対比を言うときによく引用されている。すなわち、摘んですべてを理解しようとする西洋と、手に触れて摘み取ってしまうということなどせず、そのままにおいて「よく見る」(「だけ」と言っていいのだろうか)の東洋と。花のすべてを理解しようとするのは、究極的には、神と人間を知りたいがためであり、そこには理性的な探求心の働きがある。それに比べて、芭蕉は自然と一体になる境地であり、悟りである。

辞世の歌――永遠の彼方にあるもの

まだまだ紹介するべきテニスンの詩は数多くあるが、今回はこのあたりで閉じることにしよう。となると、最後に次の一作を入れねばなるまい、というのも、テニスンがどの詩集の最後にもこれを置いてほしいと希望したからである。なるほど、私の手持ちのテニスン詩集は皆そうなっている。「ポエトリーの小窓」はささやかなコラムにすぎなくて、彼の希望通りでなくても許されると思うが、なんといっても取り上げたい作品なので、いくつかの詩の紹介の最後に置くことは、彼の希望に沿うことでもあるし――ということで、その辞世の詩を。実は亡くなる3年前に書かれているのだが、まさにこの大詩人の最後を飾るのにふさわしい名詩である。

Crossing the Bar

砂州を越えて

Sunset and evening star,

日は暮れて、夕べの星

And one clear call for me!

われを呼ぶ 澄みし呼び声!

And may there be no moaning of the bar,

願わくは 砂洲のくるしみ 無からんことを、

When I put out to sea.

われ大海に 船出するとき

But such a tide as moving seems asleep,

揺れいても 眠るがごとき 潮の姿

Too full for sound and foam,

満ち満ちて 潮騒もなく 泡も立たず、

When that which drew from out the boundless deep

限りなき大海より 生まれし生命

Turns again home.

再び もとの住処に戻るとき。

Twilight and evening bell,

たそがれて 夕べの鐘、

And after that the dark!

その後に迫る 闇の世界!

And may there be no sadness of farewell,

別離のかなしみ 無からんことを、

When I embark;

わが船出 迎えるときに。

For though from out our bourne of Time and Place

時間と場所の 境を越えて

The flood may bear me far,

潮はかなたに われ運ぶとも、

I hope to see my Pilot face to face

わが導きの神に会いたし 顔も間近に、

When I have crost the bar.

砂州をば越えて すすむそのとき。

タイトルのbarは海のsandbarのこと。この詩はすべて海の風景で描かれているが、そういう具体的な「砂州」の彼方に、抽象的なものを見つめていて、barは「境界」でもある。すなわち生と死の境目で、その境を越えて「大海に出る」とは、この世から境目を越えてあの世に行く、つまり永遠の世界に入っていくことを言っている。

1連目の3行目、3連目の3行目のmay there beは「~でありますように」で、あとに否定のnoが続くので「~がありませんように」ということになる。このmay there be は2連目の最初But の後にも入れて読む。つまり3行目の「砂州のくるしみ」とは2連目の最初の2行のように「潮が満ちて、海が揺れていても眠るがごとき」様ではなく、潮がいっぱいに満ちていないため「潮騒も、泡も立っている」状態を指す。

4行目のput out to seaは、3連の4行目では、embark、4連の4行目ではhave crost (=crossed) the bar と各連の最終行に出てきて、同じ内容を違う表現にしている。2連を挙げなかったが、ここの最後2行も、実は同じ内容をより詳しく説明しているのである。すなわちthat which drew from out the boundless deep (限りなき深みから引っ張られて出てきたもの)――訳では後半はわかりやすく「生まれし生命」とスッキリ表現されている――が、turns again home(再び故郷に帰っていく)。

そして、これらの3つの表現が、put out, embark, turnsと現在形で書かれているのが、最後にhave crost と現在完了になって、境をしっかり超えたことになっている、時の動きの微妙さに注目したい。

4連1行目のour bourne of Time and Placeは、我々が生きているこの世では、人間は、ある「時間と空間」の中にはめられてしまって縛られていることを言う。死ぬことで、その縛りを超越した永遠の世界に入っていくわけだが、その大海には、迷わないようにとPilotが必要である。日本では「パイロット」というと、飛行機の操縦士を思うが、これは「空港」という言葉を初めとして、航空関係は、船舶関係の言葉を使うことから来ている。それで、pilotの本来の意味は、海や川の「水先案内人」のことである。さて、大海が永遠ならば、この水先案内人は、「海の」ではなくて「精神の、魂の」案内人である、すなわち大文字で書かれてもいるこの存在こそ神である。訳では「わが導きの神」と分かりやすく解明してしまってあるが、全篇海で描いてきたこの詩、「神」を表に出さない方が、かえって重みがあると思われる。そして、人は生きている間に、面と向かって神の面(おもて)を見ることはできない。境を越えてあの世に行ってこそ、神と面と向かえる(face to face)のである。だから、「顔も間近に」という訳は少し弱い。

この詩は、全篇、1行目と3行目、2行目と4行目の最後の音が同じで、韻が合っていて、しかも最後のfar:barのペアは、最初のstar:barのペアと同じ音で(しかもbarは全く同じ音)、元に戻るということで、安定したまとまりを作る。

1行目Sunset and evening star、3連目の最初Twilight and evening starは、繰り返しの美しさを持っていて、「日は暮れて」「たそがれて」の訳はなだらかで耳に心地よいが、原詩の、名詞がぽつんと並んでいる感じも捨てがたい。それに最初の方は、Sunset、star、3連目の方は、Twilightの音の連なりが、後のtはかなり弱いものの、効果的。

そこへ、2行目のclear callの[k]の音の繰り返しは、それこそ「くっきりと」印象付けられて響く。さらにはlの繰り返しも響きの清涼さにあずかる。

[訳はすべて岩波文庫、西前美巳氏による。訳にいろいろ注文を付けたのは、原詩をより深く味わうためであることをお断りしておきたい。また、文庫の注や解説も利用させていただいた。

鈴木大拙の出典に関しては、知人の大拙研究者に直接ご教示いただいた。記して、感謝申し上げたい。内容は、私なりにまとめたものなので、できれば、原文か、碧海寿広訳『禅と日本文化』(角川ソフィア文庫)p.396-8をあたっていただければ幸いである]

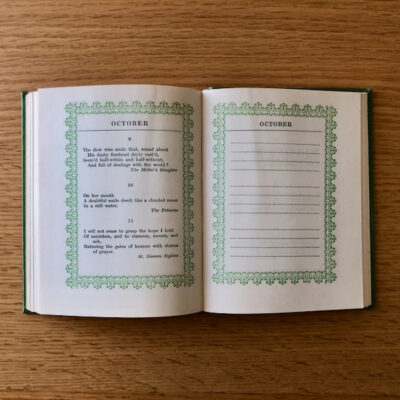

テニスンのバースディ・ブック

私の手元には、古色蒼然は少々大げさにしても、カバーは破れ、本文は古ぼけた色が醸し出されているTennyson Birthdaybookがある。私が購入したのはいつか分からないが、テニスンの名を知ってすぐの中学生の頃、丸善で見つけたように思う。とすれば、65年くらい前のことである。

私の手元には、古色蒼然は少々大げさにしても、カバーは破れ、本文は古ぼけた色が醸し出されているTennyson Birthdaybookがある。私が購入したのはいつか分からないが、テニスンの名を知ってすぐの中学生の頃、丸善で見つけたように思う。とすれば、65年くらい前のことである。

バースディブックがなにものかも知らなかったのだが、1年12か月、月ごとに分かれ、それがまた日ごとに分かれ、日記を書くように、見開きの右側は、日付以外空欄となっていた。左側には、毎日、テニスンの詩からその季節にふさわしい数行が選ばれていた。つまり、空欄のところに、その日がお誕生日の人の名前を記しておけば、お祝いの手紙やカードを送ったりするのを忘れずに済むという忘備録なのであった。

左側の詩がすべてテニスンから採られているというのもステキだなと思ったが、カバーによると、他に、聖書の言葉を集めたもの、シェイクスピア、(当時のアメリカの国民的詩人だった)ロングフェローのものなどあり、あとはテーマは「自然」などとなって、個人の詩人ではなくなる。こうしてテニスン・バースディブックが出ているということも当時彼が広く愛されていた詩人という証拠であると言っていいだろう。

左側の詩がすべてテニスンから採られているというのもステキだなと思ったが、カバーによると、他に、聖書の言葉を集めたもの、シェイクスピア、(当時のアメリカの国民的詩人だった)ロングフェローのものなどあり、あとはテーマは「自然」などとなって、個人の詩人ではなくなる。こうしてテニスン・バースディブックが出ているということも当時彼が広く愛されていた詩人という証拠であると言っていいだろう。

「海外の人が、人のお誕生日をよく覚えているのに感心していたが、このバースディブックのようなものがあったのか」と何かに記していた人がいたのを読んだことがある。その後、かなり経って、ショパンやモーツァルトの言葉や、彼らの重要な日付にそのことを記した(例えば、オペラ「ドン・ジョヴァンニ」初演とか)バースディブックも見るようになったが、結局バースディブックは日本には根付かなかったのではないだろうか。さらには、パソコン、スマホ時代で、そこに記録しておけばいいことになってしまったので、すっかり出番はなくなってしまったと言える。しかし、例えば、テニスンの季節季節の詩で埋まった小さな本というのは、持っているだけでもちょっとうれしいものであった。

『赤毛のアン』のモンゴメリとテニスン

前回、少女たちのポートフォリオブックの項目で、『赤毛のアン』の作者モンゴメリについて少し触れた。モンゴメリ17歳の時にテニスンは亡くなっているので、まさに同時代の大詩人だったから、身近さはひしひしと感じていたことだろう。

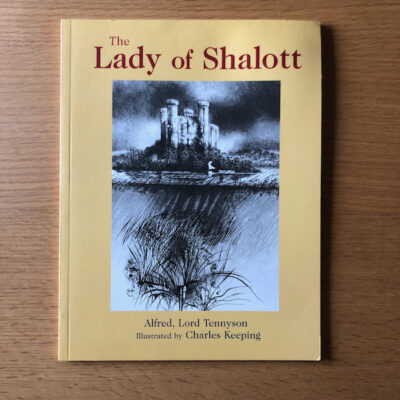

物語の中で、アンと仲間の少女たちは、学校で習ったテニスンの詩を実際に演じてみることにする。

エレーンを劇のようにしてやってみようと思いついたのはアンだった。その冬学校でテニソンの詩を習ったからである。プリンス・エドワード島の学校では国語の科目にテニソンをとりいれるようにと教育当局から指定されていた。生徒たちは、さんざん分析したり、文法的にばらばらにしたりしたので、意味も何もなくなってしまわないのがふしぎなくらいだったが、少なくとも美しい白ゆり乙女(おとめ)(注:これがエレーン)と騎士ランスロットと王妃ギネビアとアーサー王だけは、生徒たちに実在の人物のように浮かび出てきたのだった。

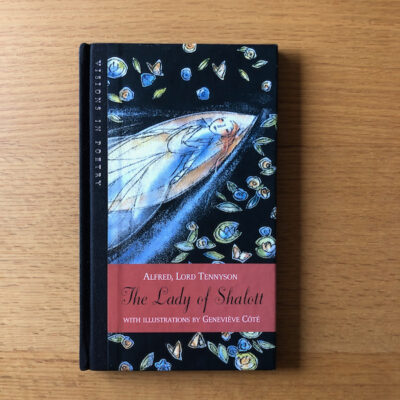

ここには、モンゴメリの実感や体験が入っていると思われ、無味乾燥な勉強よりこれこそが実際に詩を味わうことと言えるかもしれない。テニスンは若いころから、アーサー王伝説に関心を寄せ、エレーンをシャロット姫として‘The Lady of Shalott’(シャロット姫)をものしているが、後に全12巻からなるIdylls of the King(国王牧歌)という大作を仕上げる。生徒たちはこちらの抜粋を学んだのだろう。

アンは白ゆり姫役に赤毛は似合わないと抗弁するも、結局小舟に一人横たわる。やがて船は漏りだし、沈みそうになり、杭につかまる羽目に。しがみつく手の痛みがもう我慢できないというときに、船に乗って現れたのが、アンの赤毛をからかって、彼女を『にんじん』と呼んだため宿敵となっていたギルバート――という重要な場面で、テニスンは使われている。

さて、アンは、『アンの夢の家―第六 赤毛のアン』(新潮社へ)で、そのギルバートと結婚して故郷を出、ある港に新居を構える。ここには、皆の敬愛を集めている老船長がいて、船を離れた今は灯台守になっている。初対面の時、「今もって冒険にあこがれているんですて。さよう、年はとり、役立たずになっちゃいても、ときどき船に乗って出かけたい――遠くへ――遠くへ――いつまでもいつまでも、という気持ちに駆り立てられることがあるですよ」という彼に、アンは「ユリシスのように、ジム船長も『夕日の向こうへ、西方の星すべてを浴びて、/死ぬまで船路を行く』という気持ちですわね」と応じる。これはホメロス作『オデッセイア』に範をとった、テニスンの‘Ulysses’(ユリシーズ)からの2行 “To sail beyond the sunset, and the baths/ Of all the western stars, until I die.”

他にも二三、テニスンの引用は散見するが、なんといっても、“Crossing the Bar(砂州を越えて)”との関係が深く、船長がアンにこの詩の朗誦を依頼する場面がある。

「(略)この冬いつか詩を読んでなさるのを聞きましたっけが――テニソンの詩でしたかな。あれを暗誦できなさるなら、もう一度聞かせてほしいですわい」

吹き入る潮風を二人はうけながら、アンはしずかな澄んだ声でテニソンの素晴らしい最後の詩――『境界を越えて』――の美しい句を誦した。老船長は筋ばった手でそっと拍子を合わせていた。

アンが誦し終わると、ジム船長は、

「そうです、そうです、奥さん、それだて、それだて。テニソンは舟乗りでないとあんたは言いなっすたが――舟乗りでないのに、よくも年とった舟乗りの気持ちをそのように言葉にあらわせたもんですわい。テニスンは別れの「悲しさ」はいらないといっているが、わしもそうですて。(略)

やがて、ジム船長は、「境界を越」す。そして、それは、望み通り、朝が湾を訪れた時に亡くなったに違いないとアンは考えるのだった。

[赤毛のアン関係は、村岡花子訳に拠ったため、表記が、テニソンや、ユリシスであったり、タイトルが「境界」であったりして、地の文との不統一をお許し願いたい]

(10/10/2023)

- 武田雅子 大阪樟蔭女子大学英文科名誉教授。京都大学国文科および米文科卒業。学士論文、修士論文の時から、女性詩人ディキンスンの研究および普及に取り組む。アマスト大学、ハーバード大学などで在外研修も。定年退職後、再び大学1年生として、ランドスケープのクラスをマサチューセッツ大学で1年間受講。アメリカや日本で詩の朗読会を多数開催、文学をめぐっての自主講座を主宰。著書にIn Search of Emily–Journeys from Japan to Amherst:Quale Press (2005アメリカ)、『エミリの詩の家ーアマストで暮らして』編集工房ノア(1996)、 『英語で読むこどもの本』創元社(1996)ほか。映画『静かなる情熱 エミリ・ディキンスン』(2016)では字幕監修。

前回の『イノック・アーデン』の補遺――クリスティーとシュトラウス

前回の原稿を公開してから、『イノック・アーデン』に関して、次の2つの情報を得、後日、関連資料が見つかったので、補遺として追加したい。

*アガサ・クリスティーAgatha Christie『名探偵ポワロ』のテレビドラマ化より第10シリーズ57話「満潮に乗って」(Taken at the Flood)

ポワロがはまり役と言われたデヴィド・スーシェ主演、NHKで放映のシリーズ。

大富豪が死亡、妻が遺産相続するが、遺産を巡っての争いの中、妻の前夫は生きていると、夫の友人が現れ、妻に重婚疑惑が…。この時、話の中で『イノック・アーデン』やテニスンの名が出てくる。つまり、イギリスでは「二人の夫」というと、この名がすぐ連想されるというほど知られている作品なのである。

*リヒャルト・シュトラウスRichard Strauss作曲の『イノック・アーデン』

ネット検索していると、グレン・グールドGlenn Gould(1932-1982)の演奏したシュトラウスの曲(ソニーミュージックへ)があったので、そういえば、自分がディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウDietrich Fischer-Dieskau(1925-2012)の「メロドラマ」MelodramenというCDを持っていて、その中にこのシュトラウスの曲が入っているのを思い出した。すっかり忘れていたのは、これが原語の英語ではなくて、ドイツ語訳で録音されていたせいだろう。英語で入っていたら、忘れるはずもなかったのに。ドイツ最大の歌手と言ってもいいフィッシャー=ディースカウなのだからドイツ語というのは当然なのに、原語の英語は聞けないということで、少々がっかりし、20年前に一度聞いてそのままになっていた。前は何を聞いていたのか、今回改めて聞いてみて、実に面白かった。(YouTube Musicへ)

まず、CDのタイトル「メロドラマ」とは、日本でいう「センチメンタルなおナミダ頂戴もの」ではなく、「メロディー+ドラマ」で、この場合、音楽付きのセリフ、また歌とセリフの交代する音楽でのセリフの部分をいう。このCDには、シュトラウスのほか、シューマン、リスト,ウルマンが音楽をつけた詩の朗読が入っている。つまり、歌曲のリサイタルから、1992年に引退したフィッシャー=ディースカウが、新たに朗読者として名を成した分野の仕事なのであった。高名な音楽評論家の吉田秀和氏をして、「歌手として、彼ほどの知性(人間的にも、音楽的にも)を持っている人に、私はこれまで出会ったことがない」と言わしめた大歌手である。歌わずとも、言葉一つ一つに彼の与える表情が生きていて、ドキドキしながら聞き惚れた。

1864年に発表された『イノック・アーデン』は、評判になり、一番よく翻訳された作品となっていたというが、このCDの訳は、3年後の1867年のアドルフ・シュトロトマンAdolf Strodtmannによるもの、シュトラウスの作曲は1890年である。最初不穏な波の音を思わせるピアノから始まり、物語の進行のそれぞれの雰囲気に合わせた音楽が挿入される。朗読とピアノが重なることは時にはあるが、区切りのところにピアノが入ることが多い(ピアノは、ブルクハルト・ケーリングBurkhard Kehring)。全体を2部に分け、さらにそれぞれの部の初めに前奏曲を入れて、合計9の小分けをしている。

物語の流れに沿った音楽なので、背景として聞きやすいものになっていて、CDのパンフレットによれば「前衛的とか大胆とかいうものはないだろう。しかし強烈な印象を与える作品であることに変わりはない」としている前半にうなずけるものがある。しかし「強烈」とまで言えるかどうか。作曲本人が作曲のインクのまだ乾くか乾かないうちに、これは失敗作だと感じたというのだから。さらに「これを自作の一つにカウントとするのは望まない。これは(それにふさわしい言葉を使えば)がらくたそのものの機会作品だ」とまで言っている。とはいえ、作品は創造者の手を離れて、広がっていくこともある。それほどの知性の持ち主、フィッシャー=ディースカウが録音(2003年)しようと思ったくらいなのだから。

彼の録音の契機の一つは、グールドのCD(1961年録音)だったのだろうか。今回、グールドの『イノック・アーデン』と聞いた時、そういえば、昔なぜ彼がこれを取り上げたのだろうとちょっと不思議だったのを思い出した――演奏会というものから早くに引退し、スタジオ録音だけの世界にある意味引きこもってしまった、伝説のピアニストが、伴奏者としての役割に甘んじるとは。(もっとも、引退してから、ピアノだけでなく広くプロデューサー的な方向を探っていたことが最近言われている)

いやいや、シュトラウスが好きだった彼は、この作曲家のいろんな面を体験したかったのだろう。いやいや、彼のことだから、「伴奏」などしていない、(きっと彼が選んだ)名優クロード・レインズClaude Rainsと丁々発止でやりあっているのだろう。

このたび、ドイツ在住のピアニストの妹が「一時、メロドラマ作品をいろいろやったことがあるのよ。これは結局舞台にかけなかったけれど」と、シュトラウスの楽譜を見せてくれた。この楽譜を見て気が付いたことは、作曲者は、英語もドイツ語も楽譜の中に書き入れていて、また朗読のどこで、ピアノが入るか、きっちり指定していることである。つまり、彼の言語ドイツ語だけでなく、やはり原作の英語でも朗読されることを想定していたことになる。ということで、原詩での朗読という英語を聞く楽しみとともに、グールドを聞く楽しみもあいまって、このCDとも出会いたいと考えている。

**シュトラウスのメロドラマ「イノック・アーデン」の日本語公演

資料を整理していると、シュトラウスのメロドラマ「イノック・アーデン」の日本語公演のプログラムが出てきた。2012年、バリトンの第一人者で大阪芸大教授の三原剛氏の公演だった。日本語訳は、その年に90歳で亡くなった、大正生まれで日本の声楽界の草分け的存在であった畑中良輔氏によるもので、ご本人も何度か公演されていた。

当日のプログラムによると、畑中氏が三原氏に声をかけたのが、後者31歳の時で、それにより、広がりかけていた三原氏の歌の道がより広がることになり、やがて、畑中氏はこの作品を舞台にかけること、またフィッシャー=ディースカウのCDを聞くことも三原氏に勧めた。畑中氏はグールドのCDも、江守徹氏などによる朗読があったことも知っていたが、「俳優の朗読よりも、声のよい声楽家でやれたらいいな」と思っていたということだった。かくして、朗読は初めてという三原氏がこの仕事に取り組むことになったが、畑中氏の日本語訳があることを知ったのは、公演のピアノ担当の小坂圭太氏からだったという。さらにこの公演は、松井桂三氏による舞台装置も特筆するべきものである。