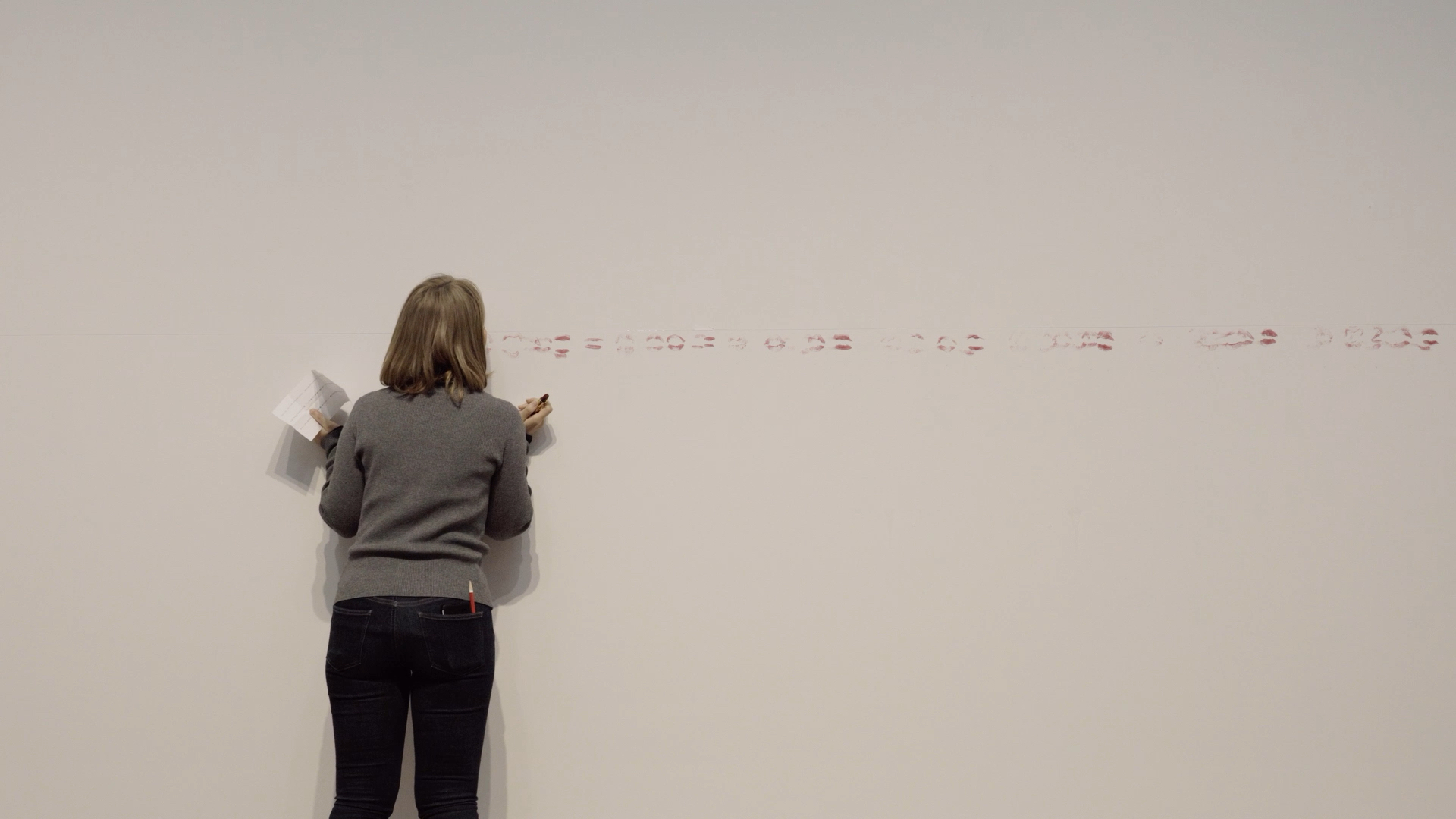

《Phonation -palindrome-》2021年, 高松市美術館「画家の痕跡」展, 公開制作風景(動画より 撮影:守屋友樹)

ニコニコアート倶楽部 リターンズ03

「体の動作を写しとる 林葵衣」

by 塚村真美

唇で絵を描く

尼崎市にあるアート発信基地「A-LAB」で、2023年3月、林葵衣さんの個展「有り体を積む」を見た。個展は「第一回白髪一雄現代美術賞受賞者個展」として開催されていた。尼崎は白髪一雄の出身地で、生涯を過ごしたまち。市は白髪の名前を冠した賞を創設し、葵衣さんは第一回の受賞者として選ばれた。

デザイン:芝野健太 チラシ裏へ

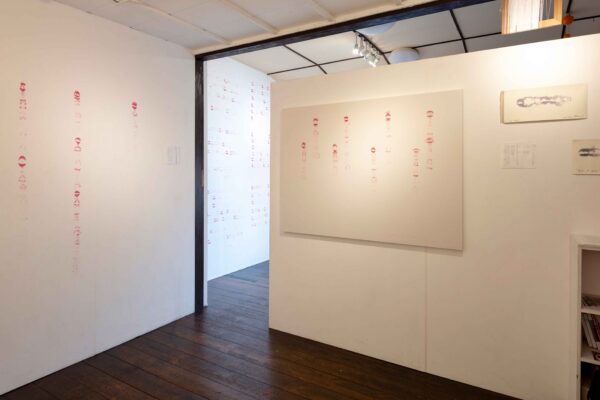

会場のA-LABは旧公民館分館の建物をリノベーションした施設で、若手アーティストの発表・創作の場として活用されている。2階部分にメインの展示室と、奥にもう一つ展示室があり、さらに奥には二間つづきの6畳と10畳の和室がある。ここで個展をする作家たちはたいてい展示室以外の空間もつかう。葵衣さんも、吹き抜けのエントランス、階段、倉庫の中、廊下もつかって、のびのびと展覧会を構成していた。

メイン会場で立体の作品群を見て、その奥の部屋の隅に置かれたタブレットに映し出された制作方法の記録映像を見た。うっ、と息を飲み込んだ。

メイン会場で立体の作品群を見て、その奥の部屋の隅に置かれたタブレットに映し出された制作方法の記録映像を見た。うっ、と息を飲み込んだ。

そしてまた、廊下の平面作品を見ながら歩いていて、廊下の角を曲がった瞬間、うわっ、とのけぞった。

会場風景、以上4点とも 撮影:守屋友樹

廊下で展開されていた平面の作品群は、葵衣さんが2014年から取り組んでいる、唇で描いた絵。白髪一雄氏は足で絵を描いたが、葵衣さんは唇で描く。

描くといっても、白髪氏のようにオートマティックに抽象画を描くのではない、どちらかというとイブ・クラインの「人体測定」のように、絵の具を塗った体を押し付けてその型をとる、みたいな方法で。けれど、イブ・クラインが自分の体を使わなかったのと違い、白髪氏と同じく、自分の体を使う。

自分の唇に、絵の具代わりに口紅を塗り、キャンバスやガラス、壁にダイレクトに唇を押しつけて、言葉を発する。意味を持たない足のストロークではなく、そこには意味をもつ言葉を声に出した唇の動きが、時間の横流れの痕跡となって残る。

その痕跡が、廊下の奥まで続いていたので、驚いてのけぞったのだった。

「唇」よりも「脣」か——筋肉のような強さ

壁の長さは15メートル。そんな荒技をやりきった唇は、「唇」よりも「脣」と書く方がふさわしく思えた。漢字の偏の肉月は「肉」の象形という。肉声を発しながら壁に押し当てた痕跡に、筋肉のような強さを感じた。体を張っているということでも、白髪一雄の賞に値する、まず単純にそう思った。しかし、林さんがこの賞に応募した理由は、自身の作品が、白髪氏の代表作のように身体性をもつ作風だったからというわけではない。

「応募したのは、受賞者はA-LABで個展ができるから。和室もあってホールもあるA-LABという面白い空間で展示ができたらうれしいな、という気持ちからです」

受賞展にあたっては、会場のスタッフが協力的で、一緒になってつくっていったそうだ。

「メイン会場と和室にあった立体作品の展示台は、作品に合わせて、尼崎市文化振興財団のA-LABスタッフの方が一人で制作してくださいました。私が作った設計図ともいえない図の間違いも訂正してくださって。作家の意図も理解して、展示にも長けた優れた技術者がいる場所です。そうでないとあの展示はできませんでした」

撮影:守屋友樹

受賞するまで、林さんは白髪一雄氏や作品についてよくわかっておらず、また白髪氏が所属していた「具体」(具体美術協会)についても学生時代はよく知らなかったという。こんなエピソードがある。

「2011年、アートコートギャラリーで同じ具体の作家だった村上三郎さんの展覧会があり、そのときに具体というものを知りました。会期中のトークも聞きにいって、最後に司会の方が質問はありますか?とおっしゃったのですが、場はシーンとしていて。そこで『はい』って手をあげて質問しました。『足で描かれた作品があると聞いたんですけど…』と言ったら、隣に座っていたおじさんに『それは白髪一雄や!』って怒られて。それが白髪一雄との初めての出会いです(笑)」

2022年に受賞してから、尼崎市にある『白髪一雄記念室』に行くようになった。

「作品のほかにも白髪さんが撮られた写真や、作品のスケッチや設計図を見せていただきました。とても面白く、いまは興味をもっています」と。

本当に良い作品とは

林さんが受賞した理由や賞の基準は知らない。が、白髪氏の文章の中に、本当に良い作品について書かれた文があるので、それを引いてみる。そして林さんの作品を照らしてみよう。

—前略— 本当によい作品とは、ということで常に私がそうあらねばならないと思っていることは、まず第一に今日までのあらゆる作品になかった形式のもの又はかってなかった方法によってつくられた作品でなければならないということです。これは他の作家の物真似であってはならないということです。物真似はいくらよくてもこれを亜流とよびます。本当にいやな言葉です。

そして二番目には質がよくないといけないもので質がよくないものは古いことばで不出来といわれるもので、又駄作というレッテルもはられますから、常に感覚を研ぎすませて粗悪なものにならないことが肝要と思います。 —略— お金がかからないようにしてもいくらでも良い作品は出来るし、短時間で制作したからといっても良いものは良く、長く時間をかけてもつまらぬものはつまらないということだと思います。

三番目は、その作家の人となり総てで強くうったえているものでなければならないと思います。これが一番むづかしく少しでもコンプレックスをもっている作家はそれが作品にあらわれて弱いものしか出来ないと思います。その作家の世代とそれにともなう時代感覚はこの積極的な気持ちのもちようでどうにでも新鮮な強さとなって表現されますから、現在までに生きてきた自分のありのままを(身についたまま)表現することです。—後略—

白髪一雄著「つめたい抽象の次に」『半どん』第29号(1965年8月)に掲載/『白髪一雄展—格闘から生まれた絵画—』図録(白髪一雄展実行委員会2009年4月25日発行)より抜粋。改行を加えた

“第一に今日までのあらゆる作品になかった形式のもの又はかってなかった方法によってつくられた作品でなければならない”

林さんは、制作の方法をどんな風に見つけ、体現し、形にしてきたのだろう。

京都の「丸善」でアルバイトをしていた林さん。洋書も置いてあるフロアでレジを打っていた林さんの耳に外国人客の話す声が届いた。声は「water」と言っていた。きれいだと思った。

「その声がきれいだなーと思ったけれど、自分はレジを打たなきゃいけないし、振り向くこともできない。それで、音を残しておきたいな、と思ったんです。音声に興味がわきました。それも体から出てくる音、肉声に興味をもったんです」

2014年くらいから口や舌の作品を試験的に作っていたが、はっきりと声を残したい、と焦点が合った。作品をもっとつくるため、そして展示をするため、お金を貯めるぞ、と丸善で4年間働いた。

まずとったのはこんな方法だった。

自分で「water」「水」と言ってみる。その動画を撮影し、舌が唇から出ているなど、特徴的な口の形を選んで、静止画像をキャプチャーする。その画像をドットの図像に変換して、その図像をガラスに転写する。転写は、ルータ(電動ヤスリ)でガラス表面を削って、像を刻んだ。

画像は横一列に並べた。「アニメーション的にやってみた」と林さん。パラパラ漫画のような、マイブリッジの走る馬の連続写真のような、口の動き。

作品に、唇の生っぽさはない。

《水/water》2016年, H188×96cm, アートスペース虹(京都市)撮影:守屋友樹

口紅でやってみようと思ったのは、化粧を落とした時、だったそうだ。ティッシュについた口紅の跡が、しゃべっているみたいに見えたらしい。

「ティッシュがしゃべってる、って思ったんです。これをキャンバスでやったらどうなるだろう、と思って始めました」

初めはコピー用紙から試して、なめらかな生地や、ざらざらした生地などでやってみた。

作品には、黒と白の舞台用の口紅を使用した。

声を出して読んだのは、宮沢賢治の『ポラーノの広場』の一節。それは何も詩情や内容に意味を求めたのではなく、「あのイーハトーヴォの…」という文が、MacのFont Bookに日本語フォント選択時の文例として採用されていたから。林さんは、唇でフォントを作ろうと考えたのだ。

唇に口紅を塗り、キャンバスに声を発しながらスタンプのように唇を押し当て、唇が動く形を残した。黒字に白のフォントと、白地に黒のフォントの横長の作品が生まれた。

《font book白/黒》2016年, H16×500㎝, アートスペース虹(京都市)撮影:守屋友樹

唇はキャンバスとの摩擦でカサカサになった。舞台用の口紅は皮膚にやさしいわけではない。それで、ふだん気に入って使っていた口紅を使うことにした。

赤い口紅を塗って、一つはキャンバスに「みず」と言った。もう一つは「Water」と言った。

作品が仕上がると、サインとともに、lips print “MIZU”、lips print “Water”と書いた。

Printには、押印とか型を押しつけるとかいった意味がある。

作品は、一気に生っぽくなり、生気を帯びた。

《みず》2016年, H16×23cm

《water》2016年, H16×23cm

これら2014〜2016年に制作した作品は、京都の「アートスペース虹」での個展「水の発音/phonation of water」(2016年)で発表した。

翌2017年、「KUNST ARZT」での個展「声の痕跡/Trace of voice」では、ギャラリーの壁に直接、口紅を塗った唇を押し当て、三行、声の痕跡を残した。それは、階段を上って下りる間に、見聞きし動いた、メモのような単語の羅列。

2019年にも同ギャラリーの壁に直接、古い詩や現代詩を唱えている(「Echo of Verse Archives 詩の復唱」)。

「声の痕跡/Trace of voice」2017年, KUNST ARZT(京都市)撮影:守屋友樹

「Echo of Verse Archives 詩の復唱」2019年, KUNST ARZT(京都市)撮影:守屋友樹

ギャラリーの壁ならまだしも、2023年のA-LABは廊下の壁だった。

「塗り直しときますね、と白ペンキで塗り直してくださったので、壁はまだよかったんです。ガラス窓の方が埃っぽくて……。以前、名村造船所の窓で制作したとき(2018年)も、よく拭いたのに埃が口に入ってきてじゃりじゃりしました」

A-LABの15メートルの壁は、30分ほどで完成したそうだ。唇はどうもなかったのか?

「痛かったですね。その時は全然大丈夫と思ったんですが、二三日たって唇がポンポンに腫れました。リップ塗ってもなかなか治りませんでした(笑)」

声を残そうとスタートし、代表作となった、声の痕跡のシリーズは、以上のような、かつてなかった方法で生み出された。

「有り体を積む」窓, 2023年3月, A-LAB(尼崎市)撮影:守屋友樹

“二番目には質がよくないといけない。常に感覚を研ぎすませて粗悪なものにならないことが肝要。お金がかからないようにしてもいくらでも良い作品は出来る”

耳を澄ませて直に聞いた声、ラジオから聞こえてきた古い日本語の詩の響き、ギャラリーにいて聞こえてきた声そして音。聴覚を研ぎすませて受け取った音を、自分の声で復唱して、その声を形に残す。

その方法は、赤い口紅を塗った自分の唇を押し当てて動かし、跡をつける。それが、粗悪であったなら、とても直視に耐えないと思われる。昭和のドラマにあったような、お父さんの白いワイシャツについた口紅の跡を見つけたお母さんのように、汚らわしいと受けとめるだけだろう。唇の形をした口紅の跡は、セクシーでエロティックなイメージがありすぎる。そのためか、制作風景は、あまり公開していない。

「きれいなものでもないし、嫌だと思う人もいるだろうし。現場での制作も、搬入のような気持ちでやっています」

ただし、コロナ禍にあって、高松市美術館から公開制作とワークショップの依頼があった。みんながマスクをしている時代だからこそあえてというチャレンジ精神に打たれ、十数人の前で制作した。新しい取り組みで、何か感じるものがあったようだ。

「8メートルの壁で回文を読んだのですが、見終わってから、皆さんが壁に吸い寄せられるように近づいていかれたのが、面白かった」

常に真剣に制作している林さん。詩や言葉を選ぶ作業も丁寧に行い、コンセプトも明確にして作品づくりをする。その作品は、一枚の絵に仕上がっている。質のよい絵画だ。

そして、二次元の絵画の次に、林さんが声を残すために取り組んだのは、三次元作品。立体の素材はポリエチレン樹脂。一つ一つはカキ殻ぐらいの大きさだ。この立体作品の制作方法は、じつに驚くべきものだった。A-LABでは、立体作品の会場の隅っこで、制作方法の記録映像が小さく映されていた。

《Phonation piece-ふれる/Fureru-》2022年, 記録映像より 撮影:守屋友樹

制作方法は、口の中におにぎり大くらいの透明のポリエチレン樹脂を入れて、声を出す。声を出すとき、舌が動いて、樹脂も口から出てくる。たとえば「ふ・れ・る」と言うと、「ふ」のときは口の中がすぼまって、「れ」のときはちょっと横に開いて、「る」のときは、舌がクルッと丸くなる。その一連の動きを樹脂が留めている。

《Phonation piece-ふれる/Fureru-》2022年, ポリエチレン樹脂 140×55×25mm 撮影:守屋友樹

「口の表面だけだと、口の中で起こっている複雑なことがわからないと思って、口内を形にできないかと考えていたんです」

最初は紙粘土を口に押し当てたりしていたが、材料を探していくうち、お湯で溶けるポリエチレン樹脂が見つかった。以来、2020年から、透明のクリアな樹脂をベースに、部分的に色付きの樹脂を混ぜて、一連の立体作品を作り続けている。

ライトボックスの光の上に置かれた立体作品は、美しく、質がよい。お金もそんなにかかっていなさそうだ。

「有り体を積む」和室, 2023年3月, A-LAB(尼崎市)撮影:守屋友樹

“三番目は、その作家の人となり総てで強くうったえているものでなければならない。現在までに生きてきた自分のありのままを(身についたまま)表現することです”

2016年のアートスペース虹での個展「水の発音/Phonation of water」のリーフレットのテキストで、美術批評家の平田剛志氏が、洞窟絵画にふれている。

芸術は身体の一部を痕跡として残すことから始まった。旧石器時代の古代壁画には壁や岩の表面に手を置き、その上から顔料を吹きつけた「ネガティヴ・ハンド」と呼ばれる手の痕跡が数多く残されている。

「美術ライターの小吹隆文さんにも、洞窟壁画に近いプリミティヴな絵画、とレヴューを書いていただいたことがありますが、近いものは感じています。なぜ暗い洞窟の中に手の跡を付けたのか、ここに来た証拠を残そうとしたとか、後になってここに来て松明で照らしたときにびっくりさせようと思ったとか、いろんな説がありますが、私の場合も、驚かせようというのに近い気持ちはあります」

そもそも、林さんが手形を付けるように作品をつくりはじめたのは、大学院の時だという。

「大学時代は自画像を描いていました。それを続けていこうと大学院に進んだのですが、絵の上手な人がたくさんいて、自分の絵が稚拙に見えて、ただひたすら自分自身を見つめて、なぜと問い続けている日々でした。そんな時に、先生がやってきて、絵を描くために置いてあった青色のスプレー缶を、机の上にポンと置いて、『これだけでも作品になるんですよ』とおっしゃったんです。それで『どういうことだろう。よくわからないけど、すごいことを言ってる気がする』と、しばらく考えて、それで『絵を描かなくてもいいんじゃないか』と思い至りました」

机の上にスプレー缶を置いただけで作品になる、と教えてもらってから、デュシャンのレディメイドの作品など、いろいろな作品を知った。

「まさか本当にそんなことまで考えて作っているのか、そこまで見る人のことを信頼して作っているのか、そんな奥深さが面白くなって、目で見て楽しいだけの絵以外の楽しさがあることを知りました」

《かさねる 白 》2013年, 細部

そして、林さんが絵筆に替えて手にしたのは、小さな文字のスタンプだった。文字はRとE。それは反復して押していくから。それ以外の文字は考えられないという。

「スタンプは一回押して、また同じように押そうと思っても、同じにならない。全く同じにはなってほしいのにならないんです」

スタンプを使ったのは、自分の体の機能そのものに注目し始めていたことと、自分の意識に対して、どれだけ自分の体が思うようにコントロールできないかを確かめたいと思ったからだという。どれだけズレているか、そのズレが、林さんの自画像とも言える。

《かさねる 白 》2013年, 2000×3000mm

自分でルールを決めてスタンプを押した作品群の中で、一番大きいのが、2×3メートルのキャンバス。

「画面が埋まるまで押そうと思って始めたら、予想を超えて埋まらなさすぎて、12年たちました。毎日1個とかじゃなくて、タイミングが合った時に押しているんですが」

ほかにも、どうしたら早く埋まるか、いろいろな押し方をしたら、風景画に見えたりもする。でもそれは単に埋めようとして押していった痕跡だそうだ。

《かさねる》2011 年, 2000×3000mm(以上3点とも 撮影:守屋友樹)

このスタンプのシリーズは、未完成なものが多い。

「自分の意識と体がズレている、そんな自分の感覚のズレがそのまま写っています。絵を描くことは、自分自身を写すことで、自分を写すことが私のできること。いちばん自分らしい作品で、自分でできることを続けています」

三番目の条件は、満たされている、といってよい。まさしく、現在までに生きてきた自分のありのままを(身についたまま)表現しているから。

そして、白髪氏は三つの条件に続けて、こうも書いている。

以上のようなことが良い作品をうむ条(*条件)ですがこの他にたえず自分の本質と将来の在り方を見きわめる目をつくることが必要です。—後略—

白髪一雄著「つめたい抽象の次に」『半どん』第29号(1965年8月)に掲載/『白髪一雄展—格闘から生まれた絵画—』図録(白髪一雄展実行委員会2009年4月25日発行)より抜粋

“たえず自分の本質と将来の在り方を見きわめる目をつくることが必要”

スタンプの作品、声の形の作品、いずれもこれからも続けたいと思う、という林さんが、現在はまっている作品は、足跡。

《裸足の地図》制作風景, 2022年11月25日, 尼崎市

「素足で歩いた時の感触を書き留めておく」作品だが、これは、演出家の和田ながらさんが主催する、地図にまつわるリサーチプロジェクト “わたしたちのフリーハンドなアトラス” に参加したことがきっかけとなって生まれた。その方法は、まず一回、地面の上を裸足で歩く。そのとき、できる限りぴたっと踏んで地面に足の裏をつける。そして、次に同じ場所に紙を置いて、同じ場所に足を置いて踏む。多少のズレは生じるが、そこは大した問題ではない。そして、紙の上に置いた足の輪郭を鉛筆でとる。今度は輪郭をとった足形の内側を、鉛筆で擦る。つまりフロッタージュの手法で、自分が踏んだ地面の凸凹を写し取る。紙はロール紙で、歩いていった軌跡も残る。

《裸足の地図》制作風景, 2022年11月25日, 尼崎市

またしても、自分の動きを留めようとしている。そんな林さんの本質とは何か。

2019年の個展に際して作成したブックレットに書いた「Statement」という8行のテキストの最後の3行には、こう書かれている。

自分のものでないようにもどかしく

思う見えない身体のふるまいと対話し、

目に見える形を与え、提示している。

スタンプも、唇も、口内も、足の裏も、自分自身の形を残そうとしているわけではない。体の動きを写しているのであって、動作する体を写しているわけではない。自分でコントロールできない動きや、目に見えない声や、足裏の感触、それは自分に接しているけれど、自分の外側に起こっていることだ。それを、林さんは「身体のふるまいと対話」しているという。

「身体のふるまいと対話」、ここに林さんの本質がありそうな気がする。これはあくまでも仮説であるが、それは少林寺拳法に関係しているように思われる。

林さんのアトリエは、京都の街中にある少林寺拳法の道場の2階にある。道場を開いたのは、林さんのお父さんだ。林さんも幼いころは、少林寺拳法を習っていた。

「そういえば、父は、足さばきが大事だ、と言っていました。足の動きを見れば、できるかできないかがわかると。共通点はあるかもしれない」

筆者は少林寺拳法にはまったく不案内なので、これ以上、聞く術がなかったが、林さんはこうも話してくれた。「イブ・クラインは柔道をやっていたんですよ。しかも黒帯です」と。

それもどう作品と関係があるのかについてもわからなかったが、筆者はそれで、白髪一雄氏が能をやっていて、その足さばきが、足で描くときに生かされていたことを思い出した。

やはり少林寺拳法に何かつながる点があるかもしれない。

「やってみようと思って、よくよく調べてみると、先にやられているということが、たまにあります。コンセプトは違うけれど、出来上がりの見た目が似ていたりして。白髪一雄記念室に白髪さんが作品の構想を書いておられたノートがあって、見せてもらったら、ロール紙を長くのばして、そこに絵の具をぽんぽんぽんっと何カ所か置いて、そこに八艘跳びでジャンプして絵を描くというようなスケッチがありました。それを、足跡の作品を発表した後で知って、何ともいえない気持ちになりました」

白髪氏のいう「今日までのあらゆる作品になかった形式のもの」という条件にかなうのはなかなか難しい。

そして、林さんは将来の在り方をどう見きわめているのか。

これは本人の将来というより、作品の将来についてだが、洞窟壁画について話しているとき、こう言った。後に来た人を驚かせようとして手形を残した説、と同じく「私の場合も、驚かせようというのに近い気持ちはあります」と。

林さんが驚かせようと思っているのは誰か?

「何億年か後に、ほかの星からやってきた生命体が、これ(発声の作品)を見つけたら、文字があったことがわかるだろうし、こうやってしゃべっていたのか、とそこで解き明かされる」

何億年後のことや、ほかの星のことは、わからない。けれど、筆者は驚いたし、審査員の先生方もきっと驚かれたことだろう。同じ時代のそして近い将来の、同じ星の人に、まずは届きますように。

(2023年6月6日, 京都市内の林葵衣さんのアトリエにて取材)