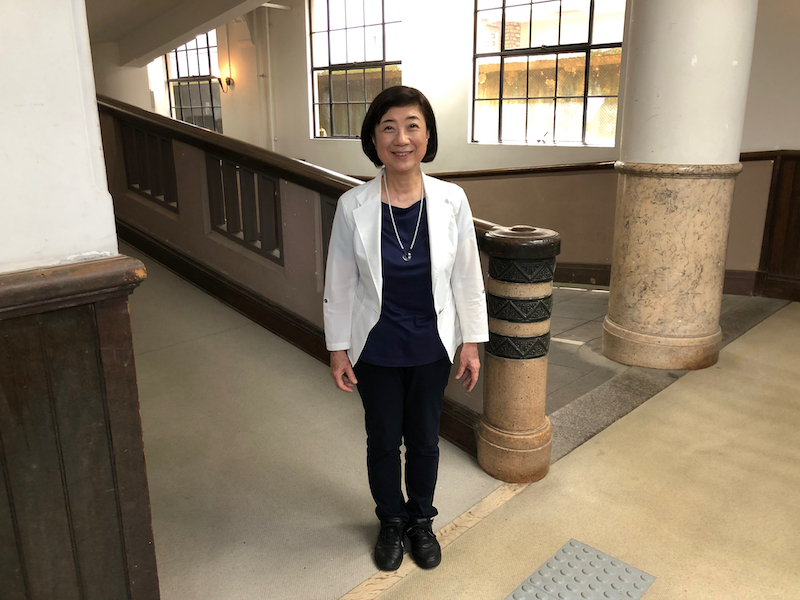

京都芸術センターで。(2025年6月16日)

【インタビュー】音楽学者 柿沼敏江 その6/6

これまでのインタビューで、柿沼さんが何度か言及された一弦楽器。楽器の原点ともいえる、弦を一本だけ張った楽器は、わが国の伝統楽器にもありました。柿沼さんは、その楽器「一絃琴」を、20年ほど前から弾いています。現代音楽の研究者が、伝統楽器の一絃琴に感じる魅力とは。また、希少な楽器ゆえの問題とは。最後は、近々手掛けたい仕事や、今後の展望についてもお話いただきました。(丸黄うりほ)

「一絃琴」は、カナダ人ミュージシャンに教えられて知った

——柿沼先生は、20年ほど前から「一絃琴」を習われているとおっしゃっていましたね。日本の楽器といえば誰もがまず思い浮かべる13弦の「箏」とは違う、かなり珍しい楽器ですが。

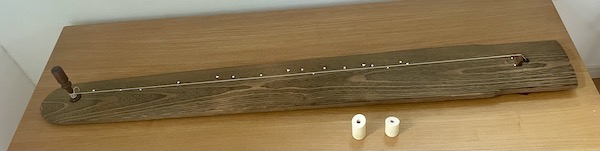

柿沼敏江さん(以下、柿沼) ええ。この写真は私が持っている一絃琴ですけれど、桐の胴に一本だけ弦が張ってあります。普通の13弦のお箏ですと、柱があって弦を支えていますが、その柱がありません。柱がある楽器を「箏」といい、これは柱がないので「琴」といいます。中国の古琴といわれているものは、七弦琴ですが、あれも柱がないから「琴」で、この一絃琴と似ています。一絃琴のことを私に最初に教えてくれたのはカナダ人でした。

——それは、どういうことでしょうか?

柿沼 カナダ人のミュージシャン・作曲家のランディ・レイヌ=リューシュ Randy Reine-Reuschはアジアの楽器にとても詳しい方で、彼が「日本には一絃琴っていうのがあるよ、二絃琴もあるんだよ」と言って、両方のお家元に連れていってくれたんです。

——日本のお家元ですか?

柿沼 そう、1990年代の後半だったかな。東京の二絃琴の東流のお家元と清虚洞一絃琴のお家元のところに案内してくれました。

ランディさんに「一絃琴と二絃琴、あなたはどっちが好きなの?」と聞いたら、「僕は一絃琴の方かな」というので、習うなら一絃琴にしようかなと。それで、東京の清虚洞一絃琴に行ってお稽古の説明も聞いたのですが、当時は時間もお金も余裕がなかったし、お家元(宗家四代峯岸一水)がまだ修行中で若かったこともあり、もう少し時がたってから習う方がいいのかなと、その時は習うまでに至らなかったんです。

その後、私が京都市立芸術大学に勤めるようになり、東京から京都に引っ越してきて、やっぱり一絃琴を習いたいなと思っていたら、京都市立芸術大学の日本伝統音楽研究センターの先生が「一絃琴だったら、京都にも先生がいらっしゃいますよ」と教えてくださって、連絡して訪ねていきました。それは、知恩寺というお寺で、中に個別の小院がいくつかあって、一絃琴の先生、河合紅弦先生はそのうちの一つの寺院のご住職の奥さまだったんですね。「いいですよ」と言ってくださって、それで習い始めたんです。とても近くて通いやすいですから。

——習い事をするにはいろいろタイミングもご縁もありますよね。

柿沼 そうそう、その後、ランディには去年、台湾で偶然会ったんですよ。台湾の学会に行ったら、会場に髪の長い人がいて、いろんなことよく知ってる人だなと思っていたんですが、たまたま打ち上げの席で、私は彼の隣に座ったんです。すると「僕はあなたを知ってる」っていうから、えー?と思って、「お名前は?」と聞いたら「ランディ」だと。もうびっくりして「あれから私は一絃琴やるようになったのよ」と言いました。彼は髪が長くなって、昔とずいぶん雰囲気が違っていて、まったく気づかなかったんです。

——ランディさんには清虚洞の家元を教えてもらったけれど、知恩寺の方の奥様に習うことになったんですね。一絃琴は、神戸の須磨寺の方では「須磨琴」とも呼ばれていると聞いているんですけど、先生の楽器も須磨琴なんですか?

柿沼 私のは河合先生が調達してくださったものです。一絃琴にはいくつか流派があって、大本は一緒なんですけれど、京都の河合先生は「清虚洞」という東京の流派に列している方です。ですから、須磨琴とはいわないんです。清虚洞は、徳弘太橆(とくひろたいむ)という、一絃琴の音楽を伝えるうえで重要な役割を果たした方を流祖として、そのご子孫が継いでいらっしゃいます。

——先生は高校まではピアノを勉強されていたけれど、演奏家を目指すのではなく、その後は研究の方に移られたということですけど、この楽器は自分で弾いてみたいと思われたということですよね。

柿沼 弦が1本しかないし、13弦はちょっと大変だけど、これだったら何とかなるかなみたいな。あとは、音律に興味がありました。ハリー・パーチが純正の楽器を作っていましたが、この楽器も厳密ではありませんが純正で調律されています。オクターブと5度はもう完全純正なんです。そんなこともあって、やり始めたんです。

——それはいつ頃ですか?始められたのは。

柿沼 50歳ぐらいになって始めたんですよ。50の手習いとか言って。で、はまり込みました(笑)

一絃琴の演奏と、ハリー・パーチの音楽との共通点

——この楽器の面白さ、魅力をどんなところに感じていらっしゃいますか?

柿沼 弦が絹糸で、胴が桐でできていて、象牙で鳴らすから、響きが素晴らしいんですね。象牙は柱にするんじゃなくて、蘆管(ろかん)といって、指にはめるんですよ。左手の中指に長い蘆管(転管)をはめて弦を押さえ、右手の人差し指に短い蘆管(竜爪)をはめて弦を弾くんです。弦は一本ですけど、弦を押さえる位置や押さえ方で音の高さを変えることができます。

——長い方をスライドさせるんですね?

柿沼 そう、だからギターのボトルネック奏法みたいなものです。

——じゃあ、弦がたわんで、ほわ〜んほわ〜んとなるわけですか?

柿沼 だからパーチの楽器と同じなの。ぐい〜んって音がなるんですよ。

——やっぱりそういう音が先生もお好きなんですね。

柿沼 ぐい〜んって鳴るのはね、一絃琴の場合は、声の抑揚に合わせているんです。一絃琴は歌が大事で、和歌が必ずあって歌いながら演奏します。だから河合先生は「一絃琴というのは楽器というより歌です。歌が大事です」とおっしゃいました。「え、歌なんですか?」と。私は楽器を習うつもりで行ったのに「はい、まずは歌です」と先生はおっしゃったんです。

——もうそれはパーチと直結ですね。考え方として。

柿沼 そうなんです。でね、さらにこのダンバウを見てください。これも私の楽器なんですが。

——ダンバウはベトナムの一弦楽器ですね。

柿沼 はい、そうです。もともとは竹と瓢箪(ひょうたん)でできていた(ダンは弦楽器、バウは瓢箪を意味する)ようですが、今は胴体部分が木、丸い共鳴筒はココナツの殻を半分に割ったものになっています。弦はもともとは絹だったようですが、今はスチール弦に換えられています。竹の短い棒(写真の手前に見えている)で弦を弾(はじ)いて、その音が鳴っている間に右手の小指で弦に触れて倍音を出します。左手は縦についている竿を握って、音を揺らします。演奏は難しくて、私はとても弾けません。小さい音を出す楽器だったのですが、今は電気で増幅するのが普通になっているようです。

アメリカにも同じような楽器があって、ディドゥリー・ボウ(Diddley Bow)といいます。これは一絃琴とほとんど同じなんですよ。やはりボトルネックを左手の指にはめて弦を押さえ、右手はギターのピックで弾くんですね。で、これでブルースを弾くと……どんな音楽かちょっと聞いてみてください。「100ドルほしいI Need a Hundred Dollar」というタイトルの曲です。

——わー、いいですね。ふぃ〜んって鳴るところがたまらない。

柿沼 この音が大事なんです。で、パーチも、やはりこれが好きだったんです。

——こういう音を音楽用語でいうと?

柿沼 グライディングトーン、あるいはスライディングトーンともいいます。これがパーチの音楽の大事なところで、グライディングトーンが出せる楽器をパーチは作ったんです。理論的にいうと、さらにそれを純正律にするところがパーチの場合は大事だったわけです。

パーチの音楽の特徴というのは、こういうブルース的な音楽を白人がやったということですね。白人のブルースだと私も本に書いたんですけど、パーチはホーボーとなって各地を放浪して歩きながら、黒人のブルースに影響された音楽を作りました。たとえば汽車に乗って、貨物列車で揺られていくと、ギターを弾いてブルースを歌う人が乗っているわけですね。

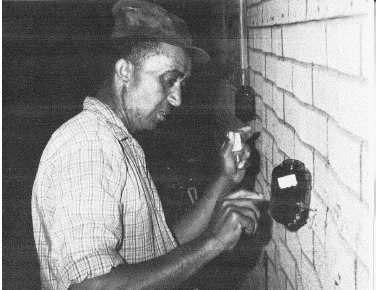

Compton Jones(撮影:Cheryl T. Evans)アメリカ議会図書館民俗文化アーカイブ「ミシシッピ州テイト郡とパノラ郡のアフリカ系アメリカ人のフォークミュージック」より転載

——この写真のミュージシャンは黒人ですね。

柿沼 そうですね。お金がないから楽器が買えない、だからこうやって壁に弦を張ってね、ボトルネックで弾くんです。まさにディドゥリー・ボウは一絃琴と同じです。弦を壁に張るのではなくて、柱や板に張って作ることもできます。

塚村編集長(以下、塚村) それなら持ち運べますね。

柿沼 そして、これも一弦の楽器、トロンバ・マリーナ。ヨーロッパのルネサンス時代の楽器です。

トロンバ・マリーナTromba Marina(メトロポリタン美術館)

——これは、浜松の楽器博物館で見たかもしれません。

柿沼 ええ、あると思います。楽器の形は、海上の竜巻を模しているといわれています。クライコードというパーチの楽器は、これと似ている感じがします。

クライコードCrychord (撮影:柿沼敏江)

インドのヴィーナという楽器にも一弦のものがあります。たぶんこの楽器に付けられている丸い共鳴筒はひょうたんです。棒に一本だけ弦を張って弾いていました。エカタントリ・ヴィーナEka-tantri vina、ルドラ・ヴィーナRudra vinaあるいはキンナラ・ヴィーナKinnara vinaと呼ばれているチューブ・ツィターです。

エカタントリ・ヴィーナを持つサラスワティ 10-11世紀インド (Walters Art Museum)

——先生が練習されている一絃琴は、やはりパーチとつながるんですね。

柿沼 そうですね。歌を一緒に歌うというところがつながってきます。

——一絃琴では、決まった歌を歌うんですか?

柿沼 さまざまな和歌を歌います。和歌の言葉にふしがついているわけですが、この和歌のメロディと楽器のメロディが必ずしも同じではありません。楽器のピッチは指定されていて楽譜があるけれども、歌は歌詞しか書いていないから、どう歌うかは先生について習って覚えなきゃいけないんです。先生は「一絃琴の歌はきれいな声で歌わなくてもいい」とおっしゃるんです。「別に普通の声でいい、飾らずに歌ってください」と。自分でメモとったりして覚えますけど、今でも下手です。

練習する人が減り、楽器を作る人もいなくなってしまったけれど

——一絃琴のレッスンは、今も続けておられますか?

柿沼 それが、コロナで状況が変わってしまいまして。京都の先生も来てくださって、みんなで東京で集まっていたんですけれど、コロナで中止になって、先生もご高齢で、もう集まらないんじゃないかな。

——いやいや残してほしいです。

塚村 文化としては東京以外にもあるんですか?

柿沼 たとえば、土佐は結構盛んなようです。土佐にはかつて重要な一絃琴の奏者、門田宇平がいて、坂本龍馬の兄と姉も習っていたと言われています。龍馬は習ってはいなかったのですが、弾くことはできたようです。門田の息子の門田為之助は土佐勤王党のメンバーで龍馬とも仲が良かったようで、同じ時期に勝海舟の門下生でした。

——高知には今もあるんですか。

柿沼 あります。土佐の「坂本龍馬記念館」に行くと一絃琴が飾ってあります。ただ、それは彼が弾いたものではありません。彼が弾いた楽器は神戸の坂本家の本家にあったらしいんですが、第二次世界大戦の爆撃でやられてしまったので、今はもうないそうです。でも、弾いたということは伝わっていて、龍馬は土佐を脱藩する時に、今生の分かれということで、お姉さんと一緒に一絃琴を弾いてお別れしたっていう話が伝わっています。土佐の人はそれを信じているそうです。

——その辺りから復興してくれないかな?

柿沼 いや、今も続いています。土佐の人たちのグループ白鷺会があって、交流があったんですけど、最近はそういう機会がなくなってしまって。東京には河合先生の師匠の愛知一紅先生という素晴らしい先生がいらっしゃって、各地の一絃琴のいろんな流派の人に呼びかけて一緒に演奏したこともありました。

——流派はたくさんあるんですね。

柿沼 ほかに、埼玉の飯能では高橋通さんというお医者さんが「幽意一絃琴鳴琴会」をやっていらっしゃいます。一絃琴を広めた中山備前守信敬公を記念して、定期的に演奏会を開いていらっしゃいます。あといくつか流派はあります。

塚村 ネットで検索したら神奈川の人が出てきました。

柿沼 神奈川の人、いらっしゃると思います。で、京都もね、もう一人ぐらいいらっしゃるんです。お正月に八坂神社で奉納されていると聞きました。でも、その先生ももう相当ご高齢なので、活動はされてないかもしれない。

——先生、守ってほしいです。日本の楽器としても、なくしてほしくない感じがします。

柿沼 そうですね。アメリカでは一弦の琴はブルースとして弾いているんですけど、日本で一絃琴というと、文人墨客と呼ばれる人たちが一人で書斎で弾いていた楽器なので、ちょっと性格が違うんですね。三味線は、座敷でお酒を飲みながら弾く、いわば娯楽の音楽でしょう、でも一絃琴はそうじゃないんですよ。精神修養のための音楽と言われていて。

塚村 一絃琴の発祥はいつですか?

柿沼 それがよくわからない。言い伝えはすごく古いんです。インドや中国から伝わってきたという話も実はあるんですけれど、一番確実にたどることができるのは江戸中期ですね。大阪の河内の金剛輪寺に覚峰阿闍梨(1728-1815年)というお坊さんがいて、その人が子どもの頃に習った一絃琴を伝えなきゃいけないと思い立って、70歳過ぎてから子どもたちや武士などに教えるようになったらしい。中山備前守も門人の一人です。幕末には倒幕運動をしていた武士たちが習うようになって、龍馬もその一人っていうことのようです。

——そうなんですね、面白いですね。

柿沼 その話も書いてくださいと言われたことがあるんですけど。一絃琴の本も書ければいいですけど、そこまで命が持つか。

——須磨琴は在原行平の伝説がありますよね。

柿沼 そうです。須磨には六歌仙の一人である在原業平の兄の在原行平の伝説があります。行平が須磨に流された時に、寂しさを紛らわすために流れ着いた木片を拾い、一絃琴をつくって弾いたという話です。1802年に覚峰阿闍梨はその在原行平ゆかりの須磨寺を訪れ、自作の一絃琴を奉納したそうで、それが今でもお寺に伝わっています。その本物が須磨寺にあるのは重要だと思います。

一絃琴の流派の中には、弦もナイロン弦に変え、合理化しているところもあるようです。生き残っていくために新しくしていかないと、とポピュラー音楽のように弾くなどいろいろ工夫されているようです。

カナダのランディは即興演奏をしています。「秋月のための即興Improvisation for the Autumn Moon」がYouTubeに上がっているので、京都の河合先生に聴いてもらったら、素晴らしいって言ってくださいました。つまり、即興演奏ではあるけれど、一絃琴の本質を分かっている、伝統をちゃんと分かって弾いている方です、とすごく褒めてくれました。ランディは近々日本に来るので、ちょっとお引き合わせしようかなと思っています。カナダで一絃琴を教えたいので、その楽器を調達するためにいらっしゃるんです。

塚村 渋いですね。一絃琴は楽器店で売ってるんですか?

柿沼 それがね、もう作ってないんじゃないかと言われていて。ただ、東京にいる一絃琴奏者の方が、うちに余っているから、それあげますと。一絃琴を広めてくれたら、弾いてくれたらうれしいと言うんですよ。

——楽器を作る人もいないと、新しく学びたい人が出てきた時に困りますね。

柿沼 弦はまだ作っているそうです。弦は切れたりするから、時々取り替える必要があって、需要があるわけです。ただ楽器を作る人がもういないんじゃないかと。土佐にはいらっしゃるのかもしれないですけど。だから一度、土佐に調査に行かなきゃいけないかなと。

それと蘆管が象牙なので、ワシントン条約で売買禁止になっていて手に入らない。だからプラスチックでも十分だと私は思っていて、ランディはプラスチックで自分で作っていると言ってました。古い先生は音色が違うわよ、とおっしゃるんですけど、広めるためには象牙とかこだわっていたらよくないように思います。

パーチ著作の翻訳と、今の状況を反映した新しい音楽史を執筆したい

——最後に、柿沼先生が最近注目されていることや、これからやりたいと思っておられることを教えてください。

柿沼 今はパーチの本を訳さなきゃいけないと思っています。ダンリー・ミッチェルさんが生きているうちにと思っていたのですが、昨年亡くなられてしまいました。残念です。翻訳はなかなか難しいので進んでいないんです。それが私のやるべき最後の仕事ではないか。もういい歳になってきて、早くやらないとまずいかなと思っています。

——パーチの本というのは?

柿沼 『Genesis Of A Music』っていう本があります。音律の理論と自作の創作楽器について、また自分の作品について詳しく解説した本です。これを訳そうと思うのですが、「あの本は難しい」とアメリカ人にも言われています。

——パーチの楽器のレプリカも作ってください。

柿沼 それもやんなきゃいけないですよね。

——先生は、今後もやはりパーチのことをずっとやっていかれるのですね。

柿沼 まあ、私がやらないとやる人がいないから、やんなきゃいけないなと思っています。あとは音楽史の本を書く。今までと違うような観点から書く。今は音楽もグローバル化しているので、そういう観点から見た本です。今までの音楽史はどうしてもヨーロッパ中心で書かれていたので、そうではないグローバルな状況をもう少し反映したものです。けれども、全部をカバーするわけにはいかないので、日本人から見て大事な状況を書き直したいなと思っています。

——すごく今の時代に求められてる本じゃないかなと思います。

柿沼 そこがうまく書けるかどうかが問題なんですけど。

——西洋音楽中心の音楽史には、西洋人自身がちょっと行き詰まりを感じているのではないでしょうか。

柿沼 そう思います。最近もドイツに住んでいる作曲家が来て、「ドイツ、ドイツってまだ言ってる人もいるけれど、ドイツなんてもういいのよ、そんな幻想は追い求めてはいけません」って言ってました。そうだと思います。クラシックの人はヨーロッパが大事だとすごく思ってらっしゃって、もちろん大事なんですけど、ヨーロッパだけじゃない今の世界というのをもう少し反映した音楽史を書けたらいいかなと思っています。

——もうどんどんそっちへ行くと思います。クラシックや現代音楽と、それこそDOMMUNEでかかるような、たとえばプログレッシブロックとか民族音楽とかが。

柿沼 そう、かなり混じってきている時代ですからね。テリー・ライリーの音楽だってそうじゃないですか。インドのラーガが入ったり、ラグタイムやジャズも入っているし、中近東の音楽が出てきたり、音楽自体が混じり合ったクロスカルチャーなんですよ。だからそういう状況をもっと反映した音楽史が書ければいいなと思います。

——すごく裾野が広がっていますね。

柿沼 ただそれを一人でカバーするのは難しいから、どうしようかなと思っているところです。本当に限られた人間がやることなので、限界はあるんですけど、もう少し幅広いものが書ければ、と思います。

——まあ、面白い状況ではありますよね。

柿沼 面白い状況だと思います。でも、実は昔からそういうのは進んではいたわけです、日本人が知らなかったというだけで、ヨーロッパでは既に、日本やアジアの状況をどんどん取り入れて、それが音楽にも反映しています。マーラーの『大地の歌』は、中国の詩がもとになっています。漢詩が翻訳されたってことがきっかけで、マーラーは曲を書いたわけですから。ドビュッシーも、お箏を持っていたという話があって、インドの音楽にもすごく興味を持っていた。パリ万博でガムランを聴いていたというのは、もうよく知られた話ですけれど、ガムランだけじゃなくて、アジアの音楽にすごく興味を持っていたようなんです。そういうことも、書いたりしたいなと。

——美術史はどちらかというと、例えばゴッホが浮世絵を好きだったとか、モネのスイレンの庭というような、日本文化を取り入れた話はわりと一般の人も知ってますよね。

柿沼 ジャポニズムでしょう、音楽にもそれがあるんですよ、絵画も音楽も関連し合っていますから。もっとそういうことを、日本の人は知った方がいいんじゃないかなと思います。

——日本人自身が一番知らないかもしれません。

柿沼 知らないで、ヨーロッパばかりを追いかけている。日本から覗いたところのヨーロッパをだけを見てきたような気がするんです。でも、ヨーロッパはもう既に日本を取り入れたんだということも知らなきゃいけないんじゃないかなと思います。

——日本人は真似することが上手で、それで良かったなんて時代はもう終わりましたもんね。

柿沼 そう、それが大事だって、いまだに思っている人もいますからね。

——それが本格派みたいな。で、地元のものは低く見るみたいな。

柿沼 私の場合はアメリカに行ったことによって、そういう視野を開くことができました。最初は私もヨーロッパ志向だったんですけど、ハリー・パーチの研究をしてよかったと今では満足しています。

——現代音楽をこれから聴いてみたいという方に、おすすめしたい音源などはありますか?

柿沼 今は本当に多様化しているので、入門というようなことを言うのは難しいですね。ヨーロッパ中心じゃない現代音楽をもう少し考えて、今の状況を反映したものを考えていくと、これです、と言えないところが辛いところです。どうしても偏ってしまう。でも、テリー・ライリーの音楽を聞いていただくのはいいかもしれない。ルー・ハリソンもおすすめです。

——先生のご著書で、『無調の誕生 ドミナントなき時代の音楽のゆくえ』(音楽之友社)は私にはちょっと難しかったのですが、『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート社)は本当に多くの人に紹介したいです。この本が今入手できないのが残念すぎます。

柿沼 全然知られてない人たちだから、難しく書いたら誰にも読んでもらえないから、優しく書いたんです。たぶん、あがた森魚さんもこの本を読まれたんだと思います。『無調の誕生』は、作曲の専門の人たちに読んでもらおうと思って書いたので、けっこう作曲家たちが読んでくれています。4刷くらいまで出ているので。

——『無調の誕生』は、音楽用語を知らないとわからないところがありますね。でも、『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』はすごく入りやすい。音楽にそんなに詳しくなくても、本当に先生が上手に説明してくださってるので読みやすい。そして、この本の最後のページには、ディスクガイドもついています。

柿沼 編集者にガイドがほしいと言われたので、代表的なものをあげました。

——やはり作品を聴いてほしい、聴かないとわからないところがあるのではないかと思うのですが。今だったらサブスクやYouTubeなどでも聴けますが。

柿沼 そうです。簡単に聴けます。このガイド作成以後も、作曲家はいっぱい出てきていますので、これだけでは十分じゃないんですけれども。

塚村 私は『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』を読んで、パーシー・グレインジャーが面白そうだなと思いました。

柿沼 この人はオーストラリアの人なんですけどね。ドイツで勉強して、イギリスに行って、民謡の収集して、アメリカに移った。相当変わった人です、調べたらネットでも出てくると思います。パーシー・グレインジャー協会っていうのがイギリスのほか、アメリカにもあるし、オーストラリアのメルボルンにはクレインジャー・ミュージアムもあります。

塚村 ピアノの曲がすごくいいですね。

柿沼 ピアニストなんです。ちょっと民謡風の曲で、私もすごく好きです。グレインジャーは民族衣装にも興味があったんですよ。タオルの生地で自分でデザインしたりして。彼はね、あの本には書いてないけど、自分のヌード写真を撮ってるんです。男性でヌード写真を自分で撮った人って初めてじゃないかしら? 残ってるんですよ。ちょっと画像は載せられないけど。後ろ姿なら見せられる?(笑)。

——この本を読むと、アメリカ現代音楽の作曲家って、なんか全員変わった人なんじゃないかというイメージがあります。

柿沼 そうですね。たしかに全員まあ、変わっていますね (笑)。

——アメリカ人の作曲家たちが、自分の足元にあるアメリカという土地について考え、その結果出てきた音楽を、柿沼先生は深い愛をもってこの本に書き留めておられると感じました。次に書かれる音楽史の本では、そういった土地や生まれと結びついた感覚を、アメリカに限定せず日本を含むグローバルな状況に広げて書いてくださるのだろうと思います。

柿沼 ありがとうございます。なるべく広い視野で、楽しみつつ書きたいと思っています。

——ありがとうございました。

(2025年6月16日、京都市内で取材。撮影: 塚村真美)

*柿沼敏江インタビュー まとめてこちらから