撮影:石川直樹《しまなみ海道》(2019)

2024年10月、標高8000メートルを超える14座すべての山に登頂した写真家の石川直樹。新刊『最後の山』(石川直樹著, 新潮社, 2025年8月)には、14座に登って写真を撮ろうと決めた2022年から2024年にかけて、10の山(ほかは2019年までに登頂)の“真の頂上”に、若いシェルパたちと共に登った記録と記憶が綴られている。

石川直樹 著『最後の山』新潮社へ Amazonはこちら

その2年のハードな海外遠征の日々のなか、石川は奈良県の世界遺産室からの依頼もあって、「飛鳥」「藤原」という古代宮都(きゅうと)の地に通い、その春夏秋冬を撮影していた。こちらの山は標高200メートル以下の大和三山で小学校低学年でも登れる、低山というか小山というか里山といったところだが、ヒマラヤと同じく神の山である。

大和三山のほか、飛鳥宮跡と藤原宮跡をはじめ、古墳や寺跡、遺跡など、世界遺産登録を目指す「飛鳥・藤原」の場所や事物を石川が撮り下ろした写真は、県が制作した冊子やウェブに掲載されている。

さらに写真集『飛鳥|藤原』(夕書房, 2025年3月)だと、観光写真のような明るい光ではなく闇をまとっていて見応えがあり、また世界遺産暫定リスト以外の写真もあって、興味深い。村の奥、吉野の山の方へ入っていった集落の、川の飛び石や高く積まれた石垣、カンジョウガケ(勧請掛け)の綱、水口(みなくち)まつりのお供え花、「ミユ(御湯)たき」の笹葉の束づくり、庚申さんの塔婆など、写真集『まれびと』(小学館,2019年11月)で日本列島南から北まで来訪神行事を撮った石川ならではの民俗学的視点がある。

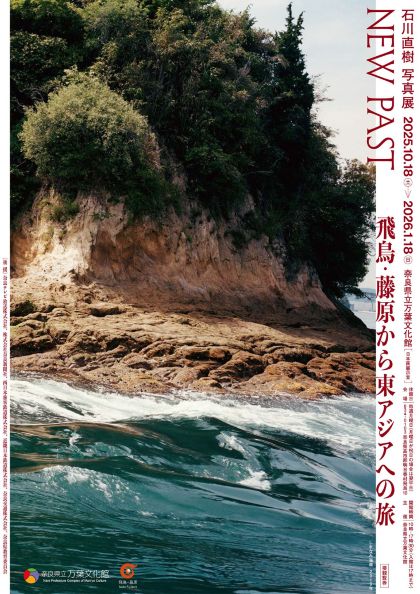

さて、2026年夏に世界遺産登録なるかという前年度の今、ご当地の「奈良県立 万葉文化館」で「石川直樹 写真展」が開かれている。その内容は、飛鳥と藤原の写真かと思ったら、それは入り口にすぎなかった。

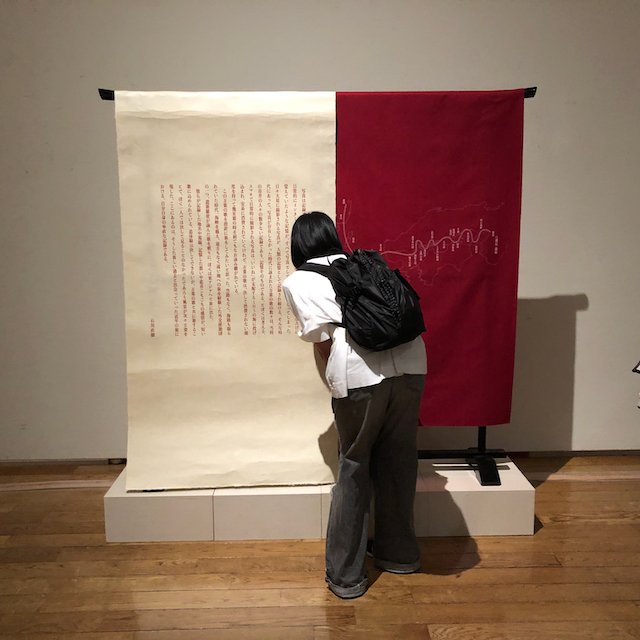

タイトルは「NEW PAST 飛鳥・藤原から東アジアへの道」。道といっても、海の道である。どこへ行く道か?それは、飛鳥〜奈良時代に“遣新羅使”が向かった新羅への道。その道中、遣新羅使たちが詠んだという歌が『万葉集』に載っており、展覧会ではその航路を、万葉歌と石川の写真そして関連する所蔵品で辿っていく。“NEW PAST”は、“新しい過去”という、石川の造語か。会場に掛かる手漉きの和紙に刷られた石川の言葉に「追体験は決してできないが、万葉の歌と共に旅することで、ぼく一人では決して見ることのなかったであろう風景が次々と姿を現した。ここにあるのは、そうした新しい過去と出会っていった近年の旅における、自分自身の率直な記録である」とあった。

石川による展覧会のステートメントは、梶の木を原料とする手漉き和紙「名尾和紙」にプリント。

東アジアへの道は一筆描きの旅ではなく、行ったり来たり、立ち寄っては撮影した写真や、これまでの旅で撮影した写真も含まれている。写真はすべてずばりその場所というわけでも、歌に沿っているわけでもない。大阪から瀬戸内、北九州、対馬、釜山、慶州と、歌われた島や浦のほか、地名に「津」や「泊」とつく場所を見つけては、まさに津々浦々を撮っていったという。

歌と写真には1300年の時差があり、展示品の時代もさまざま。鑑賞する側は、最初は混乱させられるが、構成の妙がわかると歌も写真も読み進んでいけるし、学びも多い。

まず、遣“隋”使でも遣“唐”使でもない遣“新羅”使については、入り口で『遣新羅使と『万葉集』』という小冊子がもらえるので、これを読む。

『万葉集』の巻十五には、天平八年(736)に派遣された遣新羅使が読んだ一四五首の歌が収められています。これらの歌には彼らが辿った航路が詳しく記されており、歴史資料としてだけでなく、古代の役人たちが旅で詠んだ歌としては最大規模のものとして、文学的にも重要な位置を占めています。

(『遣新羅使と『万葉集』』p.2 榎戸渉吾 研究員 著「遣新羅使について」より抜粋)

冊子には668年から882年まで36回の一覧表(榎戸)や、想定ルートの地図も載っている。

会場内は、大阪〜広島、愛媛〜山口など、海の道を進んでいったエリアごとに展示のゾーンが分けられているので、各ゾーンの説明文を読む。「大阪〜広島」の説明の書き出しはこうだ。

瀬戸内海」という呼称は、日本で古くから使われてきたわけではなく、シルクロードを命名したことで知られるドイツの地理学者、リヒトフォーフェンによる。(石川)

同ゾーンに、石川は2025年の大阪・関西万博の写真や、明石海峡大橋の写真を当てていて面白く、牛窓は海から撮った港の写真だが、その写真のすぐそばに万葉文化館の学芸員は、小指ほどの小さな木片を並べ置いた。

それは飛鳥京跡から出土した、太来皇女(おおくのひめひこ)の名前「太来」が記された木簡、のレプリカ。「大来」や「大伯」とも書かれるこの人物のことは、歴史にそう明るくない筆者でも大津皇子の同母姉だと知っている。大海人皇子(のちの天武天皇)の皇女で、持統天皇の同母姉でもある。キャプションには「名の由来は、大伯海(備前国大伯評(邑久郡)付近・現瀬戸内市)を航行中の船上で産まれたことによる(中本)」とあった。なるほど、それで、これが、ここに。

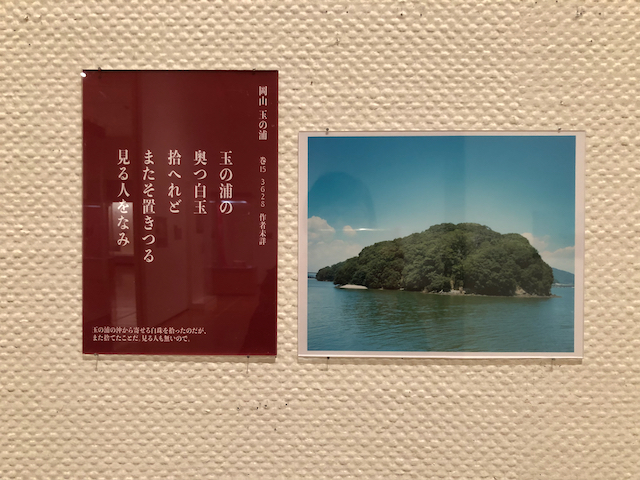

さらに会場内で、航路を西へと進み、家島、屋島、沙弥島と過ぎていくと、だんだん読むことにも見ることにも慣れてくる。筆者の場合、岡山で、歌と写真が共鳴し始めた。 「玉の浦の 奥つ白玉 拾えれど またそ置きつる 見る人をなみ」

「玉の浦の 奥つ白玉 拾えれど またそ置きつる 見る人をなみ」

中原中也は月夜の浜辺で拾ったボタンをポケットに入れた。けれど、この人は見る人がいないから、拾った白玉(珠)をそこに置いてきたんだ、と思うと切なくなった。その隣の歌は広島だ。

「ま幸くて またかへり見む ますらをの 手に巻き持てる 鞆の浦廻を」

「ま幸くて またかへり見む ますらをの 手に巻き持てる 鞆の浦廻を」

現代語訳は(無事でいて、また帰って来て見よう。りっぱな男子が手に巻いて持っている鞆、その名の浦辺を)とあった。

ここで筆者の脳内に歌声が響いてきた、それは犬養孝先生の犬養節ではなく、『崖の上のポニョ』でもない、ささきいさおの「あの娘(こ)がふっていた 真っ赤なスカーフ…」、作詞は阿久悠だ。そして2番「必ず帰るから 真っ赤なスカーフ…」、これはもう同じ気持ちなんじゃないか。遣新羅使たちの歌はどれもこれも『宇宙戦艦ヤマト』のオープニングではなく、エンディングテーマの曲調をたたえている。それは、旅立つ男、旅する男の歌だから。

新羅に遣わされた使人も旅人なら、写真家の石川もまた旅人だ。旅人の詠んだ歌と、旅人が撮った写真は、意図せずとも共鳴し、溶け合う。

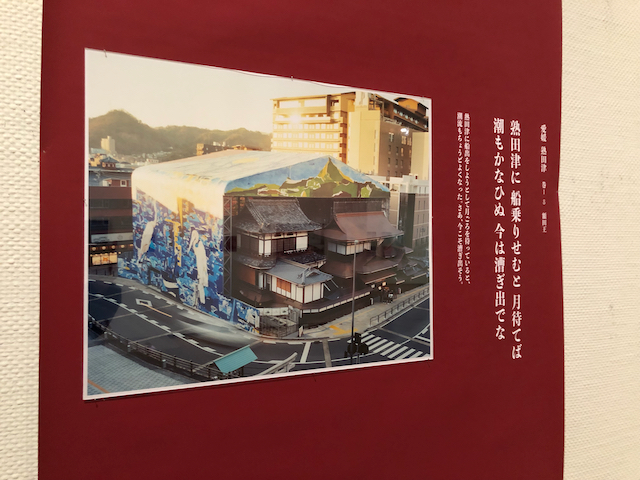

しかし、次のゾーン「愛媛〜山口」には、変調をきたす一組の歌と写真があった。それは、熟田津の歌。 「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかないぬ 今は漕ぎ出でな」

「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかないぬ 今は漕ぎ出でな」

歌には、「さあ今こそ漕ぎだそう」と現代語訳がついている。これは威勢がよいではないか、どちらかというとオープニングテーマが似合う。それもしかり、詠んだのは使人ではない、額田王の歌とある。「漕ぎ出でな」は、筆者の私感としては「漕ぎ出しなはれ」というような、自分事ではなく他人事の響きさえする。

これに対する写真は道後温泉。額田王はこの歌を詠んだ時、道後温泉に泊まっていたようで、場所としてはずばり合っているが、写真の道後温泉は見慣れない様相を呈している。撮影は2023年で、建物の保存修理工事中、絵がプリントされたテントで覆われている時のもの。それは宇和島市在住アーティスト大竹伸朗のパブリック作品で、工事が終わった現在、その風景はもうない。

思えば、額田王に「漕ぎ出でな」と送り出された、この時の大使、阿倍継麻呂は、数々の困難の果て、釜山に着いたものの上陸を拒否され、帰途の対馬で病死してしまう。不協和音が鳴るこの一組の取り合わせにも、やはりエンディングテーマが流れてくる。

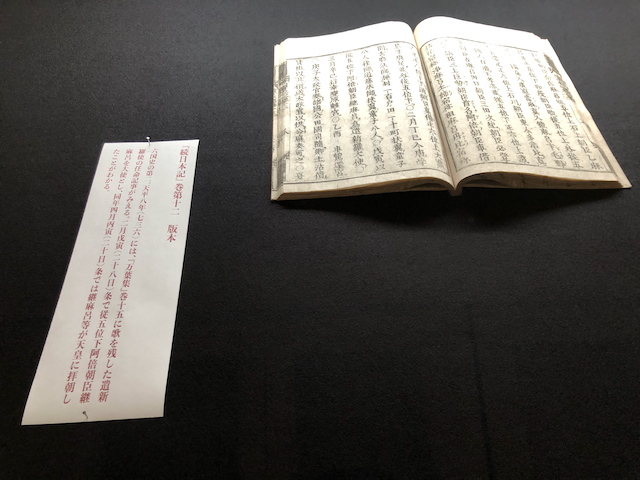

『続日本記』巻第12版本。万葉集に歌を残した、天平8年の遣新羅使の任命記事や、阿倍継麻呂を大使としたこと、継麻呂らが天皇に拝朝したことがわかる頁が展示されている。

ゾーンは「北九州〜対馬」そして「韓国」へ。

釜山の夕景の写真は、スローシャッターが切られている。日が落ちてしまうまでの間に、写真家は三脚を立て、カメラにフィルムを充填し、丁寧に撮影する。

石川は、8000メートル峰でもどこでも、すべての写真を中判のフィルムカメラで撮影する。和歌には時間や気持ちを込められるが、写真にはどうか。気持ちはともかく、スローシャッターなら、多くの光を取り込んで時間の要素を入れることができる。

写真はキャプション一つで嘘にもなるし大喜利にもなる。写真家の気持ちはわからないし、キャプションもないが、夕暮れて暗くなるころ、家々の明かりが点り始める、そんな時間を閉じ込めた写真が、今回の展示の文脈の中に置かれると、たいていの人は同じ気持ちになるのではなかろうか。それは家に帰りたくなる気持ち。旅人の寅さんもそんなようなことを話していたと思う。遣新羅使たちも、帰りたいと思って泣いただろうと想像した。涙がにじむようなしっとりした写真だ。

そのしっとりした質感は、フィルムを現像してプリントする写真のなせる技なのかもしれない。

海の道を辿り石川が旅した写真を追っていると、あることに気づく。鞆の浦でも、宇多津でも、対馬でも、そして最後の慶州でも、やっぱり山に登って撮っている。沙弥島では崖っぷちから撮っている。

対馬では、白嶽という霊峰の山頂から撮影し、海の近くでは石積みの石塔を撮り、慶州でも山の上の石塔を撮影し、丸い古墳を撮っていた。 宇多津の写真のキャプションにはこうあった。

宇多津の写真のキャプションにはこうあった。

宇多津では、網の浦を見下ろす聖通寺山古墳、田尾茶臼山古墳、青ノ山山頂古墳群などを巡った。どの古墳も山上にあって見晴らしがよい一方で、整備が行き届いておらず、だからこそ、未知の空気を纏っている。草をかき分けていくと小さな祠を見つけたり、山奥の道を進んでいくとしめ縄がかけられた大岩に出くわしたりする。ぼくは遺跡を探索しながら、少しずつ時間を遡って万葉和歌が詠まれた時代に思いを馳せていった。

それは、『飛鳥|藤原』のテキストにあった、高取町の猿石の写真を撮りにいくシーンとも重なり、そして『最後の山』のプロローグにある「ぼくの山との関わり方」とも一貫している。

ぼくと山との関わり方は、登山家のそれとは異なっていた。旅をしながら、奥へ奥へと進んでいくと、自ずと都市を離れ、山や川や海にたどり着く。未踏のルートや、より困難なルートを目指すアルパインクライマーとしてではなく、旅人として登れる山に、旅の延長として入り込んでいった。

(『最後の山』pp.008-009プロローグより)

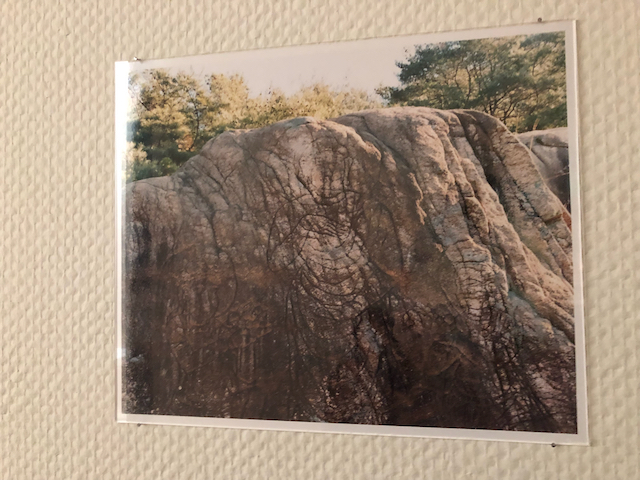

展示の最後の壁には、線刻の磨崖仏の写真があった。写真は小さいが笠置山(京都府)の弥勒磨崖仏とか金勝山(滋賀県)の狛坂磨崖仏とかのような大きな岩に見える。

慶州に笠置山みたいなところがあるとは、ちっとも知らなかった。説明文を読み直すと「慶州の山岳信仰の聖地である南山地区」とある。南山というところか、南山は笠置山とか金勝山より古いのか?そっちがルーツか?遣新羅使と関係があるのか?など最後まで混乱させられ、大いに新しい知見を得たので、これがNEW PASTなのか!と、会場を後にした。

(2025年11月6日)

by 塚村真美

石川直樹 写真展

「NEW PAST 飛鳥・藤原から東アジアへの道」

奈良県立 万葉文化館

2025年10月18日—2026年1月18日(日)

主催:奈良県立万葉文化館 https://www.manyo.jp

開館時間:10時~17時30分(入館は17時まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日)

観覧料:一般 800円

「石川直樹トークイベント」

2026年1月10日(土)14時~16時(開場13時30分)

1部_石川直樹トークショー

2部_トークセッション

登壇者:石川直樹氏(写真家)、山田隆文(奈良県世界遺産室調整員)、井上さやか(奈良県立万葉文化館企画・研究係長)

定員:150名(先着順)

会場:奈良県立万葉文化館 企画展示室

参加費:無料・事前申込要

申込:奈良県立万葉文化館ホームページ申込フォームから(こちらから)

「担当学芸員ギャラリートーク」

要観覧券・申込不要

11月19日(水)15時40分~

12月17日(水)15時40分~

お問い合わせ

〒634-0103 奈良県高市郡明日香村飛鳥10

奈良県立万葉文化館「特別展 NEW PAST 飛鳥・藤原から東アジアへの旅」担当

0744-54-1850(代)