1955年7月25日—8月6日 兵庫県芦屋市 芦屋川沿い松林の公園

「真夏の太陽にいどむ 野外モダンアート実験展」

文・塚村真美

7月24日(日)作品取り付け中

ラベンダーの香り[i]とともに、探偵は1955年7月25日(月)の芦屋川沿いの松林の公園に到着した。

暑っ!ちょっとは涼しいかと思ったらそうでもない。30℃はあるかな、でもまあマシか。セミも鳴いてる、ジリジリジリジリ……あれはアブラゼミ。ワシワシ鳴くクマゼミより、うるささもマシ。と思ったら、ブルンブルブルブル……わわっ、バス。エンジンの音、うるさいねー、排気ガス、出てますねー! あれ?バス、そっちの道を通ってるの?公園の西側の川沿いじゃなく?東側[ii]。あ、川沿いの道は道路じゃないのか?

あれれ?まだ展示中?あ、搬入の車?バタバタバタ……おお、オート三輪!

「えっと、すいません。展示まだ終わってないんですか?」

「はあ?展覧会はあしたからですけど」

「え、きょうは何日?」

「きょうは24日の日曜日やで、暑さでボケてんのん?大阪なんかおとつい35℃越えたゆうてたしな」

へえ、そんなに暑いのか。

「今年は猛暑異変やなあ。30℃越えがもう二十日ぐらい続いてる。最低気温も25℃以上や。気象台はじまって以来[iii]やで。そのうち体温越すかもな」

越しますね、確実に。気温はさておき、きょうは7月24日?日をまちがえた!

「ここに、ちゃあんと7月25日→8月6日って書いてあるやろ。あしたからや」

「あ、本当ですね。といいますか、こんなポスター[iv]あったんですね?ちょっと見せてください」

挿し絵:川口澄子

ポスターはB3で、2色刷り。水色のおそらく特色か、さわやかで涼しげな色。そこに太陽を思わせる直径15㎝ほどの白抜きの円と、彫刻を思わせるようなこちらも白抜きのラインが下から上に、途中くの字に折れてすっと伸びている。そこにスミ文字で情報が載っている。

「モダンなデザインですね〜。」

「あたりまえやがな、野外モダンアート実験展やで」

「え、タイトル。これ、サブタイトルが『真夏の太陽にいどむ』で、メインタイトルが『野外モダンアート実験展』ですね。わっ、『モダンアート野外実験展』じゃかったのか! [v]まちがえた〜。日もタイトルもまちがえた〜」

「何ごちゃごちゃ、ゆうてんねんな」

「これ、欲しいなあ。余ってたらください!あ、買います!千円でどうです?」

「誰やこれ?北里?柴三郎?子ども銀行券か?あかんあかん。余ってへんし、今から貼りにいくんや、ほな」

男性は行ってしまった。そして、探偵は日をまちがえてしまった。しかし、その方がよかった。みんな展示中だから、作家が顔を揃えているはずだ。

精道中学校美術部も出品

お、やってるやってる。あれは、白髪一雄。奥さんの富士子さんとお子さんも一緒だ。あのサングラスの小柄な女性は、田中敦子! そしておかっぱ頭の男性は村上三郎! すごいすごい。えっ〜と。そして。

「えっと、君たちは?」

「精道中学校の美術部です」

「へえ、中学生。中学生も参加してるんだね」

精道中学校といえば、村上春樹、大森一樹が卒業した中学じゃないか。しかし、村上春樹はこの時点で、えっと今はまだ小学1年生、だから、西宮に住んでいる。大森一樹はええっと3歳で今は東住吉にいるのか……。そういえば『ゴジラ』は1954年公開で、1955年は2作目『ゴジラの逆襲』が公開された年。

「『ゴジラ』観た?」

「もちろん!『ゴジラの逆襲』も観ましたよ」

「私も三ノ宮で観ました。芦屋会館でもやってたかな」

芦屋に映画館があったのか。

「ところで、部員は何人?」

「全員で50名です。芦屋市展の入選者もいるんですよ」

「それはすごい。実力があるんだ」

「この野外展には、誰でも参加できるというわけではありませんからね。一般公募されてましたが、出品には規定があって、まず出品資格は、芦屋市展出品者中の有志および展覧会委員会が適当と認めたもの、となっています」

「うちは部員に芦屋市展の入選者がいるし、美術の指導の石腸悦三先生[vi]は、野外展の委員の一人なんです。規定では合作でもよい、とされています。ノートに書いたメモがありますよ」

「あ、ありがとう」ふむふむ……。

大きさは一辺の長さ三尺以上のなるべく大作(一尺は約30㎝だから90㎝以上)。

点数に制限はないが、非形象、抽象の造形物に限る。

材料は自由で、原則として日光、雨、風に耐えるもの、あるいは破損してもよい作品。

制作、搬出入の費用は自費。

損傷、盗難について主催者は保管の責任を負わない。

開催費は主催者である芦屋美術協会の会員が分担して負担。

応募先の事務所は、吉原治良の自宅。[vii]

「たぶん、協会代表でこの野外展の実行委員長の吉原治良先生がかなり負担されているんじゃないかと思います。出品料は無料ですし。吉原先生は昨年暮れにお父様がお亡くなりになって、今年1月から吉原製油の社長さんで、つまりお金持ちです」

「おそらくそうかもね。さっき見たポスターにもでかでか『吉原製油のゴールデン(棉実)サラダ油』と黒々と刷られてたから、会社の宣伝予算から捻出したのかも。ポスターにはGUTAIメンバーで吉原製油の宣伝部所属の吉田稔郎のサインが入ってたし」

「さあ、私たちには大人の事情はよくわかりません。そんなことより、早く設置しないと」

あ、ごめんごめん。

「これ、作品?いいねえ、いいねえ」

「中学校の裏庭で製作したんです」

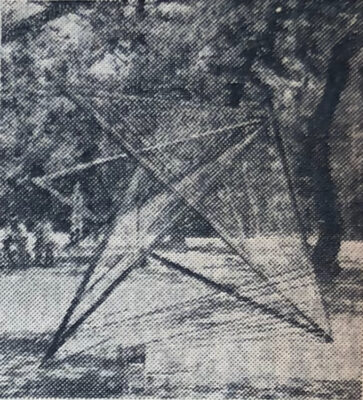

『産経新聞 阪神版』1955年7月16日「古道具で創作」より転載。記事内容も参考にした。撮影は7月15日中学校の裏庭で。

「これはガラクタアートなの?」

「ガラクタなんていわないでください。ま、廃材ではありますが。中学校の東校舎が改築されたんですが、古い校舎の窓枠とか板とかをもらって作りました」

「制作費、搬出入費は自費、だもんね」

「ええ。お金はかけられません。廃材だから壊れても盗まれても平気です、嫌ですけど」

「これは白く塗ったんですね?」

「ビニール塗料を使いました、雨に濡れても大丈夫なように」

「題がここに書いてありますね」

「はい。《街は生きている》です」

中学生ということは、終戦の時はまだ小学校には行ってないけど、戦争を知ってる子どもたちだな。ゴジラに破壊される街も映画で見ているけれど、阪神大空襲の焦土も目にしたはず。廃材を使った作品で《街は生きている》なんていうタイトル、とっても力強い。

「こっちは黒いね?」

『毎日新聞 阪神版 夕刊』1955年7月28日「芦屋族のカーニバル」より転載。「精道中の作品」。記事内容も参考にした。

「焼け木と腐った木を利用して、コールタールを塗りました」

これも力強い。力強いけど、どっしりしてなくて、なんか絶妙なバランス。

「あっちは竹?」

「古い竹をもらってきて使っています。竹は割るとしなやかになります。題は《蝶の舞》です」

確かにしなやか、弧を描いて蝶の羽根のように軽やかな曲線。いいねえ。

「あの、そろそろどいてもらえますか?」

「あ、ごめんごめん。ありがとう。がんばってね」

女子も男子もがんばってたな。中学生であんな大作をつくるなんて、すごいなあ。

甲南女子学園絵画部も出品

あれ、こっちは女子高生?完成度高くない?

「清く!正しく!優しく!強く!」

「ん?清く、正しく、美しく、じゃなくて?」

「それは、宝塚歌劇でしょう。わたくしたちは甲南女子学園の絵画部です。15名で真夏の太陽に挑んでおりますの。『清く 正しく 優しく 強く』は、甲南女子学園の校訓です」

「まさにこの作品は、そんな感じ!」

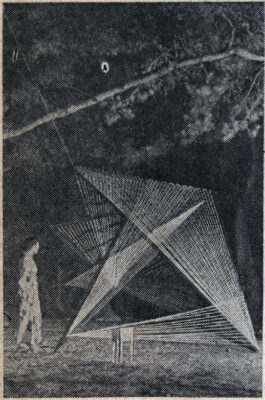

『毎日新聞 阪神版 夕刊』1955年7月28日「芦屋族のカーニバル」より転載。「甲南女子校の作品」。記事内容も参考にした。

「感じじゃなくて、この作品はまさに学園の精神を基礎としています。まず、この美しい線の交錯を見てください」

「三角形の黒い木枠に、ひもがピンとはられていますね。ヒモはクリーム色の塗料が塗られていて、木枠の隅からひもの線が何本も真っ直ぐ上に向かって末広がりに張ってある。そのラインが交差してきれいです」

「ええ。交差する姿は、現実の自分と、無限の空間とを結ぶフォルムです。織り込むようにして組み上げました。黒いフレームは強さ。それは安易さへの抵抗と、現在に生きる鋭い意識なのです」

「そして、このクリーム色は?アクリル塗料?」

「そうです、ラッカーです。クリーム色の交錯は、わたくしたち女性の神経を表現しています」

なるほど、母性?優しさ?かな?

「真夏の太陽が強烈に照りつけたら黒のフレームは烈しく迫り、陽がかげる時間には、黒色は空間に沈んで、クリーム色の線だけが交錯するのが見えます」

『産経新聞 阪神版』1955年8月4日「モチーフを語る(10)」より転載。甲南女子学園絵画部共同作品。記事内容も参考にした。

「たしかに、清く、正しく、優しく、強いフォルムですね」

「ええ。優雅でモダンでしょう。そう思っていただけたらうれしいですわ」

う〜ん。学園のコンセプトをデザインしたって感じがするなあ。

「顧問の先生は?」

「上田民子先生です。先生も甲南のご出身です。旧制の時代なので、甲南高等女学校の卒業生ということになります」

「上田民子先生もこの野外展に出品しておられますね。具体の結成メンバーのお一人です」

「ええ、そうです。でも、もうお辞めになるんじゃないかしら」

「え!」

「最近、若い方が入ってこられたので、先生はお疲れぎみのようです。お歳の話をするのはあまりよろしくないのですが、吉原先生より4つ5つ年下とお聞きしたことが……」

「45、6歳か……。新しいメンバーとは15から20歳も年上、それはお辛いかも」

「先生は若い頃、大阪の信濃橋洋画研究所で小出楢重先生に師事しておられたんですのよ。吉原先生が発起人のお一人である二科会の九室会にも出品されたことがある[viii]と聞いています」

ずいぶんお古いんですね。

「ま、ずいぶんだなんて、失礼ですわよ!」

いや〜、失敬失敬。さっきのポスターに、芦屋市教育委員会が後援って書いてあったな。動員を見込んで市の教育委員会を巻き込んだのか? 教育委員会のお墨付きがあれば学校にポスター貼ってもらえるし、宣伝もしやすい。ひょっとしてこれは吉原治良が仕組んだのか?

吉原治良が仕組んだのか?

さて、ここで、ちょっと気になるテキストをご紹介しよう。2010年10月23日〜2011年2月20日、スイス・ルガーノの州立美術館で行われた展覧会「具体—時間と空間による絵画」Gutai. Dipingere con il tempo e lo spazioのカタログで、美術史家の加藤瑞穂氏(当時・芦屋市立美術博物館学芸員)が、「真夏の太陽にいどむ 野外モダンアート実験展」について興味深い文章を書いている。この展覧会では、主に1956年の「具体野外展」の再制作作品が湖畔の公園に展示された。テキストはイタリア語と英語しか載っていないので、無理をいって、加藤氏に原文の日本語を見せていただいた。タイトルは「野外展:タブラ・ラーサの沃土」そのうちの一項目を掲載する。ちなみにタブラ・ラーサはラテン語で、全部白紙状態という哲学用語。沃土はよく肥えた土ということ。

[吉原治良の戦略]

最初の野外展となった「真夏の太陽にいどむ野外モダンアート実験展」(1955年)は、実は具体の主催ではなく、吉原が代表を務めていた芦屋市美術協会の主催、同市教育委員会の後援による、形式としては公募展と呼べる展覧会であった。会場の芦屋公園は、芦屋川東側の川縁、「永保橋からぬえ塚橋の間、約3700坪」の松林で、7月25日から8月6日までの13日間開催された。開催に先立つ7月6日に芦屋市美術協会が記者会見を行い、翌日の新聞各紙に展覧会概要や出品規定が掲載されたが、それによると、展覧会は「造型作品が建築への従属を断ち、太陽や風雨など自然の条件下に、直接大地に結付く美術界の新しい実験のために計画」されたという(2)。そして、同美術協会員20名から成る展覧会委員会が組織され、委員長に吉原、副委員長に山崎隆夫、吉田一夫が就任、出品資格は「芦屋市展出品者の有志および展覧会委員会が認めた者」(3)とされ、出品希望者は、7月20日までに「見取図(色、寸法、材料)」を吉原宅に置かれた展覧会事務所に提出することが求められた(4)。特に注目すべきは出品規定であり、大きさは一辺の長さが三尺(約90cm)以上の大作、非形象・抽象の造型物、材料は自由、原則として日光、雨、風に耐えるものあるいは破損してもよいもの、合作でも可という内容が、新聞記事には記載されている。

つまりこの野外展は、当初から一般的な公募展の規定からはあえて外れることを出品者に求めたのであり、結果的に現れた破天荒な作品群は、各出品者の自発的な意志にすべて起因するわけではない点に留意したい。それと同時に看過できないのは、この型破りな規定の骨子を形作ったのが吉原だと推測される点である。後に発表された吉原の回想録「具体グループの十年」(1963年)によれば、吉原は本展直前に開かれた第8回芦屋市展(精道小学校・芦屋、6月8日〜12日)で「具体」色が強くなり、「その熱っぽいエネルギーの充満した狭い会場にいて、ふと、一度、展覧会を青空の下でやってみようと思った」と述懐している(5)。吉原の着想は具体メンバーを刺激すると共に、おそらくメンバー内で議論された案が芦屋市美術協会の承認を得て、上述の「風変りな」出品規定が現れたというのが実情ではないか(6)。

吉原にとって1955年夏というのは、機関誌『具体』を1月に創刊した後、0会から白髪一雄、村上三郎、金山明、田中敦子が加入してグループの盛り上がりを実感し、それをいかに展開して行くかについて思案していた時期にちがいない。そこで、芦屋市美術協会主催の公募展という一般に認知されやすいシステムに則りながら、実際には具体の新局面を切り開く好機としてこの野外展を企図したのではないか。おそらく具体だけでは、たとえ短期間であってもこれほど広大な公の場を借用するのは至難であったはずで、それを実質的に可能ならしめた点に、吉原のリーダーとしての巧みな手腕と戦略を窺い知ることができる。また公募展であったがゆえに、記者会見で開催を大々的に広報できたほか、作家たちに混じって、芦屋市立精道中学校、兵庫県立芦屋高校、甲南女子高校といった近隣の学校の生徒たちも共同作品を出品したため、幅広い層の観客を呼び込むことが可能になったと推察できる。結果的に70点あまりが出品された本展は「成功した野外展」として新聞紙上で報道され、入場者も2万人を突破したという。具体の存在を広く喧伝するという吉原の目論みは、みごとに実現したといってもよいだろう。

(2)『朝日新聞』阪神版(1955年7月7日)。

(3)『産經新聞』阪神版(1955年7月7日)。

(4)『朝日新聞』阪神版(1955年7月7日)、『毎日新聞』阪神版(1955年7月7日)、『読売新聞』阪神版(1955年7月7日)。

(5)吉原治良「具体グループの十年」(その一)『美術ジャーナル』第38号、1963年3月、p.6。

(6)当時の新聞記事でも、本展は「吉原治良画伯を中心とする“具体”グループの若い人々の夢がみのったもの」(『毎日新聞』阪神版、7月7日)、「吉原治良氏(二科)と氏の主宰する雑誌「具体」のグループが中心になって計画したもの」(『毎日新聞』阪神版、7月28日)と解説されている。Mizuho Kato, “The Outdoor Exhibitions: The Fertile Soil of Tabula Rasa,” Gutai; dipingere con il tempo e lo spazio. Milano: Silvana Editoriale, 2010, pp.162-173

吉原はGUTAIの新局面を切り開くために野外展を企図した、のかもしれない。しかし、中学生や高校生は、そんな大人の事情とは関係なく、猛暑の中、思いっきり太陽に挑んでいる。そして、具体メンバーたちも、ほら、みんな汗だくでがんばっているじゃないか。上田民子先生のように前向きではないような人もいただろうが、特に新しいGUTAIメンバーたちは、中高生のように溌剌と大作に取り組んでいる。

どうぞお入りください——白髪一雄

白髪一雄作品が組み上がっている。あのインディアンハウスのような形の真っ赤に塗った丸太の木組み。緑の松林の中で一際目立っている。カメラを持った人が集まってきた。さっそく行ってみよう。

再制作された作品は、何度か美術館で見たけれど、やっぱりオリジナルは違う、というか出来たてホヤホヤ、ペンキ塗り立てって感じ。

白髪さんの見取り図によれば、塗料は赤ペンキ、用材は太杉丸太10本、それを1m半のワイヤロープでつなぐ、となっていた。高くてよく見えないけど、図の説明どおり穴をあけてワイヤーロープでつないであるみたいだ。高さは12尺ということは、いわゆる12尺材つまり3.65mの丸太。高さは3mくらいだな。そして丸太で囲まれた地面の直径は9尺ほど、つまり2.7m。たしかに図のとおり。美術館で見たのはもっとスラッとしていたけれど、それは丸太が地面に埋まってないからだ。見取り図には、土中に埋める、と書いてある。朝から埋めたのかな、しっかり埋まっている。そして、ここからが大事。「図の如きものに中に入って斧で切傷をつける」と書いてあったぞ。

《どうぞお入りください(赤い丸太)》(写真提供:公益財団法人尼崎市文化振興財団)Courtesy : Amagasaki Cultural Foundation

半裸の男がオノ(斧)を手にしている。公園でそんな人がいたらそれはかなりやばい人だけど、白髪さんは真剣なまなざしだ。オノを手にして、丸太の中に入るのか。あ、オノじゃない、オノではありません。あれはオノではなくて、ええっとマサカリ、そうマサカリ(鉞)。オノじゃだめ、マサカリじゃないと。オノは、木を伐ったり割ったりするもので、マサカリは木をはつる道具。はつるというのは、削り取ること。白髪さんは切り傷をつけるわけだから、道具はやっぱりマサカリでないといけません。刃渡りは20㎝あまり、大きなマサカリを持っている。

「重たそう」

「重たいんです」

これは、白髪富士子さん!

「3㎏ぐらいあるかしら。主人は出品する作品が決まってからずっと、毎日マサカリを振り回して、練習していたんです」[ix]

「そうなんですね。作品づくりの準備は、道具とか材料だけじゃなくて、体の動きも準備しないといけないんですね」

それにしても恐いくらい大きな刃。あんなの大工道具(竹中大工道具館[斧・鉞])なんかじゃない。道具というより武器(刀剣ワールド[鉞])だ。刀を好み集めていた白髪さんのことだ、あのマサカリも刀剣のカテゴリーに入るのではないか。丸太の表面をはつるだけなら、片手で持てるチョウナ(釿)で十分だろう。あれは、城を攻めて打ち破るどころか、敵のかぶとをも砕く、恐ろしい武器!ひゃ〜。

さあ。いよいよ、そんな恐ろしい武器、マサカリを手に、白髪さんは組んだ丸太の中に入りました。天を見上げ、地を向き、前をまっすぐ向いて、静かに呼吸を整えているようです。気持ちを静めているのでしょうか。履いているのは安全靴でしょうか、二本の足で地にふんばってまっすぐに立っています。

あ、マサカリを振り上げました。目の前の丸太に一撃、と思ったら、まわりの丸太を次々にめった切りにしていきます。切り込まれた丸太の表面ははじけて、赤いペンキの下から白い切り口を見せます。バシン、メリッ、バシン、メリッ。切り口の数はどんどん増えていきます。白髪さんは休みもせず、丸太を打ち続けています。汗がしたたってきました。バシン、メリッ、ボト、バシン、メリッ、ボトボトッ。息もだんだん荒くなってくる。バシン、メリッ、ボト、ハアハア、バシン、メリッ、ボト、ハアハア。真夏の太陽にいどむというより、赤い丸太にいどんでいます。もう必死です。バシン、メリッ、ボト、ハアハアハア、バシン、メリッ、ボト、ハアハアハアハア。ハアハアハアハア…。白髪さん、マサカリを、下ろしました。どうやら終わったようです。

静かに、周囲の丸太を見ている白髪さん。一周、ゆっくりと回って、赤い丸太につけた白い切り傷を一つひとつ確かめるように、そしてまた一周。ふうっと長い息を吐いて、白髪さんは静かに丸太の外へ、出ました。

「白髪さん、お疲れさまでした。あの、これ、中に入っていいですか?」

「どうぞどうぞ。これ、副題は『どうぞお入りください』っていう作品ですから」

「激しいアクションのわりには、ずいぶんとフレンドリーなタイトルですね」

「これは、中から見る絵画作品です」[x]

「そうなんですか、立体作品ではなく?」

「僕は彫刻いうのが全然駄目で、立体作品つくる気もあまりなかったんです」

「刃物で刻んでおられたので、彫刻かと思って見てました。それに、丸太で円錐形に組んであって、どう見ても立体作品です」

「具体に参加するようになったら、野外展をすると先生が言い出しはったんです。『君ら、松林で作品並べてみる気ないか』て。『松の木に負けしまへんやろか』てきいたら『普通の絵ぶら下げただけやったら負けるで、そんなもんあかん。もっと変わったもんやらなあかん』て」[xi]

「それで、この作品を考えつかれたわけですか?」

「そういうことです。見取り図を提出して、先生の審査に通った作品だけが並んでるわけです。僕に立体を作る気がなくても、作らないことにはほかの人たちと足並みが揃わないし、負けてたまるかという気持ちです。まあ、中に入って見てください」

「はい。あ〜、切り口がいっぱいありますね。切り口っていろんなのがあるんですね。ここなんかペロンとはがれています。はがれてる形も三角っぽいのも、四角いのもあるし、ものすごく深くドスンと切り込まれたところもあります。シャープなのもあれば、長いのも短いのも。わ〜、けっこう飽きずにずーっと見てられますね。これって、あのつまり抽象画ってことですか? 丸太というキャンバスに赤い色を塗って、絵筆ならぬマサカリで描いた絵ってことですか?」

「まあ、そんなとこです。中に入ってぐるっと見回すと、一枚の絵になって、それがエンドレスにつながっている、というわけです」

「なるほど。端っこのない絵画ですね。エンドレスな絵画か、しばらくここに入っていたいです」

「どうぞ、ごゆっくりお入りください」

探偵は心ゆくまで、赤い丸太の中に入っていた。なぜなら、美術館で再制作の作品は展示されていても、そしてそこに「どうぞお入りください」というキャプションが付いていても、中へは決して入らせてもらえないからだ。作品に近づくと、監視員さんが近寄ってこられる。しかし、ここでは、誰にも叱られない。

探偵は、いい湯につかっているような気分で、あくことなく、エンドレスな絵画を見ていた。

ただちょっと、白髪さんの後ろ姿が溌剌としていないように見え、それが気がかりだった。

(9/12/2024)

*前回のお話はこちら

[i] 筒井康隆著『時をかける少女』の主人公、芳山和子はラベンダーの香りをかいでタイムリープする。

[ii] 吉田稔郎画と思われる野外展プランの水彩スケッチ(大阪中之島美術館, 吉原治良旧蔵資料)で、松林の東側の道をバスが走っている。

[iii] 『産經新聞』阪神版(1955年8月1日)「猛暑異変」を参考。

[iv] 『具体 SCRAP BOOK 1955 昭和30年7月7日』(大阪中之島美術館, 具体美術資料委員会旧蔵資料)に貼付あり。

[v]『具体3』芦屋野外展特集, 1955年10月20日具体美術協会発行には「眞夏の太陽にいどむモダンアート野外実験展」とあったため、前回はその記述に従った。

[vi] 関西学院大学の絵画クラブ「弦月会」に所属。「関西学院創立125周年・絵画部弦月会創立100周年記念展」のサイトによると、卒業年は、同じく弦月会所属の吉原治良の10年後輩、村上三郎の10年先輩にあたる。『月刊神戸っ子』1976年5月号に二紀会同人とある。二紀会は旧二科会の熊谷守一、黒田重太郎、鍋井克之などが1947年に創設。

[vii] 『朝日新聞』阪神版(1955年7月7日)、『毎日新聞』阪神版(1955年7月7日)、『読売新聞』阪神版(1955年7月7日)に出品規定の記事あり。

[viii] 『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』財団法人芦屋市文化振興財団1993年発行, 作家略歴p.407より

[ix] 『具体3』([v]と同)に浮田要三氏は「6ポンドもあったと思われる」と記載。『産經新聞』阪神版(1955年7月21日)「風変わり作品拝見」に「白髪氏はまさかりを一意気でふらねばならないので、毎日まさかりを振る練習を続けている」と記載あり。

[x] 1985年7月10日, 尼崎, 白髪一雄宅にて行われたインタビューを参考にした。「一枚のつながったエンドレスな絵になっているのというのが僕の狙いでした。だから立体作品というよりも、切り刻んだ切り口が絵になってエンドレスに見られるものだという考えかたの方をとっていただきたい」「僕は彫刻いうんが全然駄目でして」「負けてたまるかというので出したわけです」などと発言。インタビューは、GUTAIの大コレクター山村徳太郎氏と当時、氏のアシスタントを務めていた尾崎信一郎氏(現在・鳥取県立美術館館長)が、資料集の刊行を目的としてなされた。1993年財団法人芦屋市文化振興財団発行の『具体資料集—ドキュメント具体1954-1972』に収録。

[xi] 『白髪一雄 講演会の記録 1985〜2001年【新装版プラス】』生田博, 2024年6月24日発行p.89を参考。

■ 生誕100年 白髪一雄展「行為にこそ総てをかけて」尼崎市総合文化センター 美術ホール」で、2024年7月27日(土)~9月23日(月・休)開催 (詳しくはこちら)会期は終了しました