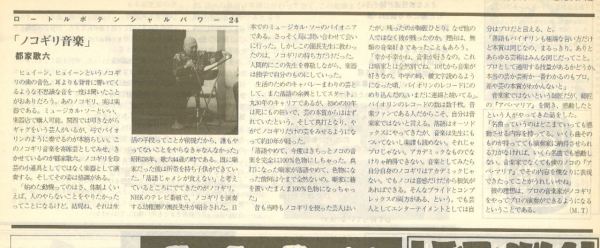

追悼・都家歌六(みやこや・うたろく)師匠。のこぎりを演奏する寄席芸で、楽しませてくれた芸人、都家歌六さんが、2018年3月31日に亡くなられました。87歳でした。過去にインタビュー取材した記事を再録しました。

ヒュイーン、ヒュイーンというノコギリの歯の音色。耳よりも背骨に響いてくるような不思議な音を一度は聞いたことがおありだろう。あのノコギリ、実は楽器である。ミュージカル・ソーといい、楽器店で購入可能。関西では叩きながらギャグをいう芸人がいるが、弓でバイオリンのように奏でるのが本筋らしい。このノコギリ音楽を寄席芸としてみせ、きかせているのが都家歌六。ノコギリを珍芸の小道具としてではなく楽器として演奏する。そしてその姿は格調がある。

ヒュイーン、ヒュイーンというノコギリの歯の音色。耳よりも背骨に響いてくるような不思議な音を一度は聞いたことがおありだろう。あのノコギリ、実は楽器である。ミュージカル・ソーといい、楽器店で購入可能。関西では叩きながらギャグをいう芸人がいるが、弓でバイオリンのように奏でるのが本筋らしい。このノコギリ音楽を寄席芸としてみせ、きかせているのが都家歌六。ノコギリを珍芸の小道具としてではなく楽器として演奏する。そしてその姿は格調がある。

「始めた動機ってのはさ、体裁よくいえば、人のやらないことをやりたかったってことになるけど。結局ね、それは生活の手段ってことが前提だから、誰もやってないことをやらなきゃなんなかった」昭和38年、歌六44歳の時である。既に噺家だった彼は所帯を持ち子供ができていた。

「落語じゃメシが食えない」と考えているところに出てきたのがノコギリ。NHKのテレビ番組で、ノコギリを演奏する幼稚園の園長先生が紹介された。日本でのミュージカル・ソーのパイオニアである。さっそく局に問い合わせて会いに行った。しかしこの園長先生に教わったのは、ノコギリの持ち方だけだった。人間的にこの先生を尊敬しながら、楽器は独学で自分のものにしていった。

生活のためのキャバレーまわりの芸として、また落語の余興としてスタート。丸30年のキャリアであるが、初めの10年は死にもの狂いで、芸の本質からははずれていたという。そして真打となり、やがてノコギリだけの芸をみせるようになって約10年が経った。

「落語やめて、今度はきちっとノコの音楽を完全に100%色物にしちゃった。真打になった噺家が落語やめて、色物になった前例は今まで全然ないの。噺家に籍を置いたまんま100%色物になっちゃった」。

昔も当時もノコギリを使った芸人はいたが、残ったのが師匠ひとり。なぜ他の人ではなく彼が残ったのか。理由は、無類の音楽好きであったこともあろう。

「幸か不幸かね、音楽が好きなの。これは噺家とは全然別でね。10代から音楽が好きなの。中学の時、横文字読めるようになった頃、バイオリンのレコードにのめり込んだの。いまだに連綿と続いてる」。バイオリンのレコードの数は数千枚。音楽ファンである人だからこそ、自分は音楽家ではないと言える。落語はオーソドックスにやってきたが、音楽は先生にもついてないし楽譜も読めない。それじゃプロじゃない。アカデミックなものでなけりゃ納得できない。音楽としてみたら自分自身のノコギリはアカデミックじゃない。でも、ノコは音感だけだから根気があればできる。そんなプライドとコンプレックスの両方がある、という。でも芸人としてエンターテイメントとしては自分はプロだと言える、と。

「落語もバイオリンも極端な言い方だけど本質は同じなの、まるっきり。ありとあらゆる芸術はみんな同じだってこと。プロとして通用する技量があるかどうか。本当の芸か芸術か一番わかるのもプロ。差や芸の本質がわかんないと」。

音楽家ではないという師匠だが、師匠の『アベ・マリア』を聞き、感動したという人がやってきた話をした。

「名曲っていうのはどこまでいっても感動させる内容を持ってる。いくら曲そのものが持ってても演奏家に納得させられる力がなければ、いくら名曲でも感動しない。音楽家でなくても僕のノコの『アベ・マリア』でその内容を僕なりに表現できたってことがうれしいやね」。

彼の理想は、プロの音楽家がノコギリをやってプロの演奏ができるようになるということである。

文・写真 塚村真美

〈ロートルポテンシャルパワー(24)/「花形文化通信」No.58/1994年3月1日/繁昌花形本舗株式会社 発行〉