吃驚!大船フラワーセンター「ヒョウタン展」(その4)

by 丸黄うりほ

①ブルガリアのひょうたん人形。鼻がいいですね

②こちらはトルコのひょうたん人形。お目目がぱっちり

③マリ・ドゴン族のひょうたん人形も表情がいい

④アメリカ・ピマ族の「少女像」

⑤ひょうたんの中に作られた、ペルーの「キリスト生誕」

⑥ケニアの「首振りサイ」

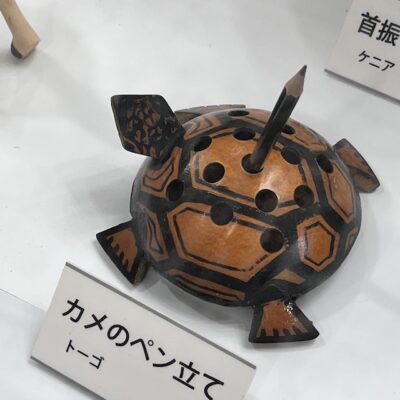

⑦トーゴの「カメのペン立て」

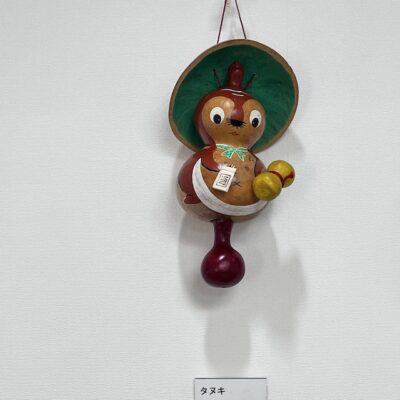

⑧日本民芸の「タヌキ」

⑨「ヒョウタンで踊るチアリーダー」

⑩中国の「ハトの笛」。尾羽につけて飛ばすと音が

⑪左は凧につけて飛ばす「凧笛」、右は「ハトの笛」

昨日の続きです。きょうもまずは写真を見て、ひょうたんたちの愛らしさに射抜かれてください。

写真①は、ブルガリアのひょうたん人形です。民族衣装をまとったカップルの顔がひょうたん!ふくらみが一つだけの鶴首タイプのひょうたんを使っているのですが、ポイントは鼻にハンドル部分を使っていること。なんともいえない微妙な表情で、「こんな人いそう」と思わせます。

続いて写真②は、トルコのひょうたん人形です。千成ひょうたんに描かれたお目目キラキラの子どもたちが可愛いですね。私が特に気に入ったのは、右端の眉毛のりりしい鶴首ひょうたんです。まつ毛が長くて、目に星が入っていて、まるで劇画の主人公のような濃い顔のハンサム。なのに、鼻が長い。と〜っても長い。このバランスが面白すぎます。

その隣に並べられていた写真③のひょうたん人形たちも、表情が抜群です。こちらは、マリのドゴン族の人形だそう。大きい方がお母さんで、小さい方が子どもでしょうか?どうにでもとれる表情で、胴体は布で作られていて安全。想像力をかきたてて、小さな子の人形遊びにぴったりですね。

写真④は独立したガラスケースに飾られていました。アメリカのピマ族の14歳の少女が作ったひょうたん人形です。柔和な表情で可愛いですね。これが特別なのは、アメリカのひょうたんがどこから来たのか。アジアからなのか、アフリカからなのかという伝搬のルーツを探っておられる湯浅先生の研究の、一つの根拠となったからだそう。このひょうたんは、アジア型のDNAを持っていたそうです。

写真⑤は、ペルーの「キリスト生誕」。キリスト生誕のジオラマはプレゼピオといって、イタリアなどカトリックの国でよく見られるようです。以前、私は姫路市の「日本玩具博物館」で、ひょうたんでできたポーランドのプレゼピオを見せてもらったことがあるのですが、ペルーにもひょうたんのプレゼピオがあったのですね。ペルーもカトリックの信者が多い国ですから納得ですが、この明るい色づかいは、やはりラテンアメリカ。

ひょうたんでできた動物は第一展示室「フラワーホール」にもありましたが、こちらにも並んでいました。写真⑥はケニアの「首振りサイ」。湯浅先生のご説明によると、アフリカでは首が動くよう細工された首振り人形がいろいろ作られているそう。ひょうたんの首振り人形は、メキシコなど世界各地で作られているそうです。

写真⑦は、トーゴの「カメのペン立て」。ひょうたんの丸みは、カメの甲羅のカーブと通じるところがありますよね。

日本民芸にもいました、ひょうたんの動物。写真⑧の「タヌキ」は大小4つのひょうたんを組み合わせて作られています。この造形、いかにも人を笑わせにかかっていますね。人形と仮面が中心の「演じる」「遊ぶ」の展示室は、ひょうたんと「笑い」というテーマでもくくることができそう。

というわけで、つい見て微笑んでしまったのが、パネル展示されていた「ヒョウタンで踊るチアリーダー」です(写真⑨)。いいなー!本当に、世界中のチアリーダーが、ひょうたんを持って踊るようになってほしいです。

さて、4回にわたって紹介してきた「ヒョウタン展」の展示品、いよいよ最後の紹介です。写真⑩と⑪を見てください。⑪の左側に展示されているのは「凧笛」。ひょうたん製の笛を凧につけて上げると、風を受けて音が出る。日本には凧の上部に棒をつけて鳴らすうなり凧がありますが、中国ではひょうたんを使って鳴らすのですね。

「ハトの笛」も同じ原理。「小さな球形のヒョウタン製でハトの腰あたりの尾羽の上に取りつけて飛ばす。群れで上空を飛び交うと、まるで天空の管弦楽のように響く」と、湯浅先生による説明文が添えられていました。

天空の管弦楽。一生に一度でいいから、聴いてみたいです。

大船フラワーセンター「ヒョウタン展」は9月28日(日)まで。見学がまだの方はどうぞお見逃しなく。

(1369日目∞ 9月25日)

※次回1370日目は奥田亮「でれろん暮らし」9月29日(月)にアップ。

1371日目は丸黄うりほ「ひょうたん日記」、10月1日(水)にアップします。