吃驚!大船フラワーセンター「ヒョウタン展」(その3)

by 丸黄うりほ

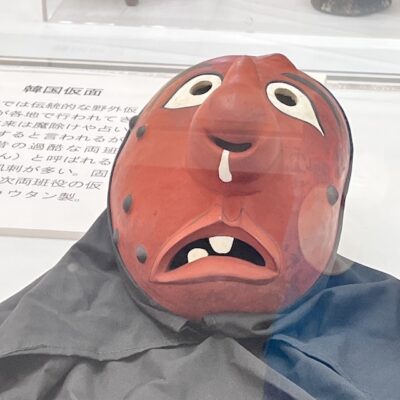

①韓国の「仮面」。表情がいいですね!

②韓国の仮面劇「固城五広大」の仮面

③大胆な色彩が目を引く、ベネズエラの「仮面」

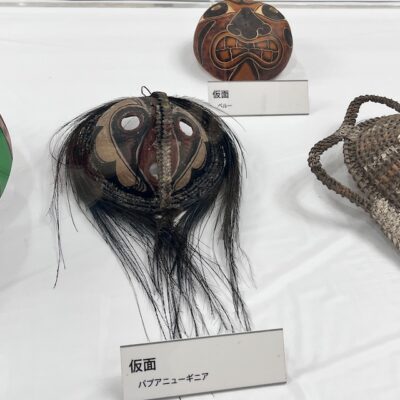

④パプアニューギニアの「仮面」はちょっと怖い

⑤こちらもパプアニューギニアの「仮面」

⑥ケニア ルオウ族の「戦闘仮面」

⑦日本民芸品の「ひょっとこ」もいい表情

⑧千成ひょうたんに描かれた「ダルマ」

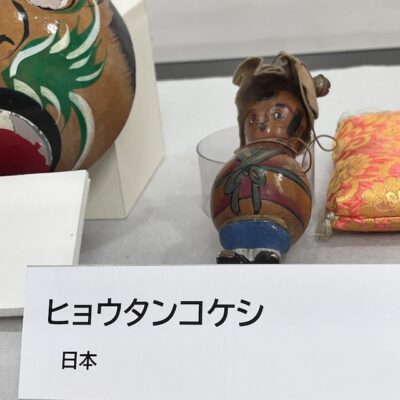

⑨なぜか洋装「ヒョウタンコケシ」

⑩磯貝裕子さんの「マトリョーシカ風」ひょうたん人形

先週に続き、鎌倉市の大船フラワーセンターで開催中の「ヒョウタン展」レポート3回目をお届けします。今回の「ヒョウタン展」の3つのテーマのうち、「演じる」と「遊ぶ」がテーマのひょうたんが集められたのは、第2展示室「フラワールーム」。こちらに並んだ展示品は仮面と人形が中心だったのですが、もう私のツボすぎて。全部良すぎて「ひょうたん日記」に載せる写真を選ぶのが難しくて、本当に悩みました。

というわけで、アップしたのは、悩んで悩んで厳選した10点です。とにかく写真をじっくりとみてください。

まずは写真①をご覧ください。こちらは韓国のひょうたん製の仮面です。ツボ型のひょうたんの形をそのまま生かし、鼻の部分は粘土などで造形しているようです。しかめ面と頭のとんがり具合が、もうたまりませんね。

写真②も、韓国の仮面です。ユネスコの無形文化遺産でもある仮面劇(タルチュム)の一つ「固城五広大」で使われる、次両班役の仮面で、李太浩氏の作品。両班(ヤンバン)というのは特権階級の役人。この仮面は鼻の部分もひょうたんでできていて、真っ赤な顔に鼻水を垂れた、いかにもマヌケな面をしています。このように、タルチュムは風刺をテーマにしたものが多いそう。湯浅先生による解説には、韓国の仮面も本来は魔除けや占いに起源するらしいこと。また、最近はプラスチックや木製の仮面が増えて、ひょうたん製のものは減少してしまったとも書かれていました。

かわって写真③はベネズエラの仮面。その隣にはエクアドルの仮面が並んでいましたが、どちらも原色を大胆に使った色彩感覚がラテンアメリカ。お祭りっぽい雰囲気です。

写真④と⑤はパプアニューギニアの仮面。こちらは呪術的な気配が濃厚です。こんな仮面を被った人と道ですれ違ったら、かなり怖いですね。しかし、その表情をよく見ると、わりとマヌケな感じもしたりして。そのマヌケ感が、またいっそう怖かったりして。

そして、「うわー、これはたまらんな!」と思わず叫んでしまったのが、写真⑥。ケニア、ルオウ族の仮面です。①〜⑤までの仮面が顔に付けるタイプだったのに比べて、これは頭からかぶるタイプです。ひょうたんをまるごと1個使い、表面を茶色に塗っています。表情は可愛いともいえますが、目が虚ろで怖い感じもする。表情が変わらないのにいろんな表情に感じられるのが、良い仮面の条件でもあるのでしょう。首の部分に藁(わら)のようなものが付いていて、どんな衣服とともに身につけるのか、とても気になります。

日本の民芸品を集めた一画にも、仮面がありました。写真⑦の「ひょっとこ」をよく見ると、向かって右の目が盛り上がっているんですが、もともとこういう形のひょうたんだったのでしょうか?それとも、小さいひょうたんを切ってくっつけているのかな。日本のどこで作られたものなのかは説明されていませんでしたが、絵のタッチには栃木県の「ふくべ細工」に近い味わいが感じられます。

日本民芸の中で、私がずぎゅんとハートを射抜かれたのが、写真⑧の「ダルマ」です。ひょうたんには、だるまそのものの形をした「ダルマ」という品種もあり、その両隣に並んだ高さ25センチほどの大きなダルマは、そのようなひょうたんで作られた、どうみても正統派のダルマでした。が、このダルマは10センチほどの千成ひょうたんで作られています。ちっちゃいのに、このいなせな表情は何でしょう。頭の上に立ち上がったヘタも素敵!

写真⑨の「ヒョウタンコケシ」も、見れば見るほど味わい深い表情をしています。黒い靴をはき、洋風の帽子を被っているのもいいですね。

磯貝裕子さんによるマトリョーシカ風のひょうたん人形も、たくさん飾られていました(写真⑩)。捨てられてしまったり、長く家で眠っていたひょうたんを使って、クイリングペーパーデコレーションという手法で作られているそうです。

(1368日目∞ 9月24日)