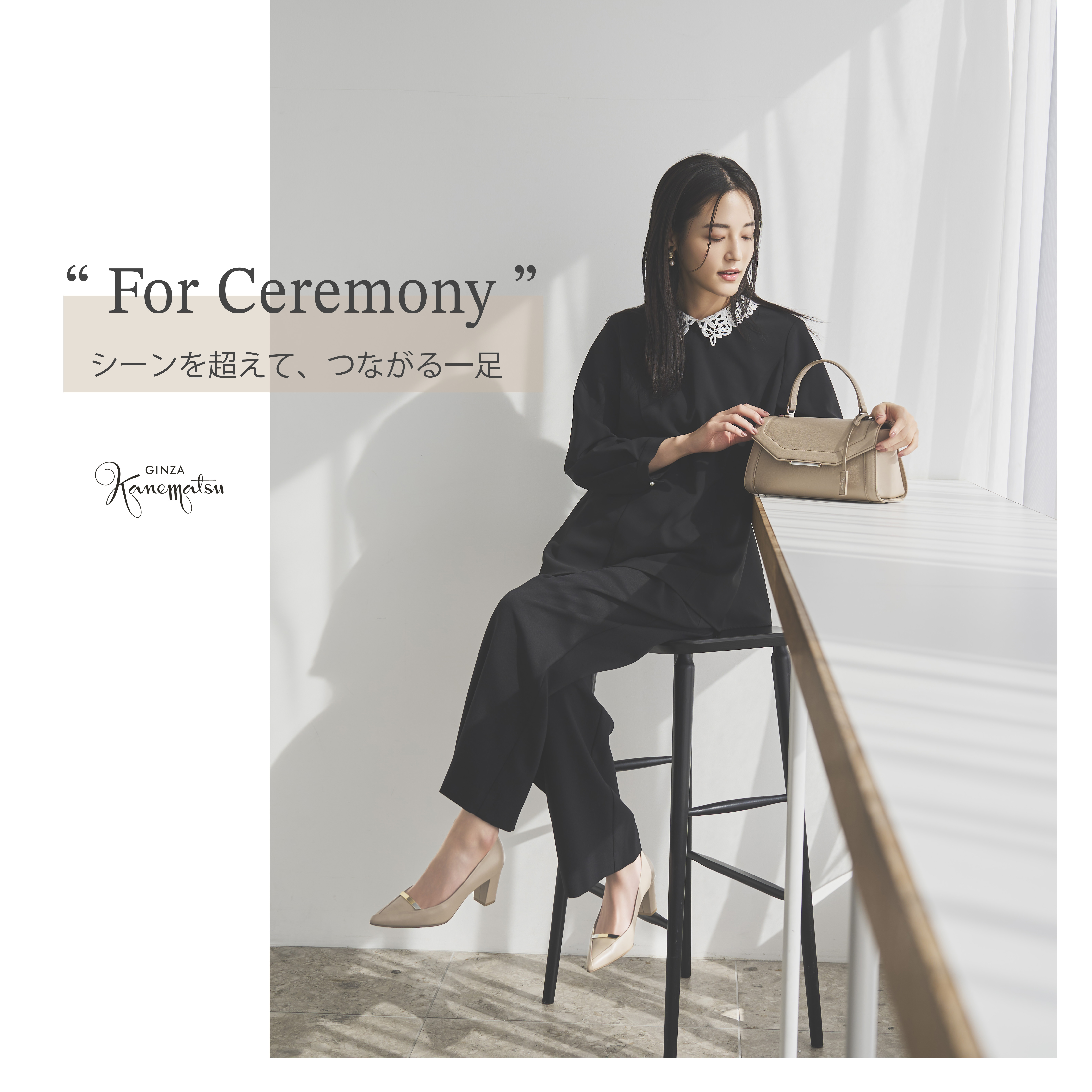

吃驚!大船フラワーセンター「ヒョウタン展」(その2)

by 丸黄うりほ

①ひょうたんに焼刻で描かれた、ペルーの「鳥」

②ひょうたんをくりぬいて作った、ウズベキスタンの「手提げ」

③身体を「飾る」アクセサリーとしてもひょうたんは活躍

④ひょうたん素材の「棒タイ」。おしゃれですね

⑤ニューギニアの「男性衣装」にもひょうたんが

⑥ひょうたんを身につけたダニ族の男性たち

⑦ベルトが付いたもの、ビーズ飾りのついたもの

⑧絵が描かれたものや、カラフルに色付けされたものも

大船フラワーセンターで開催中(9月28日まで)の「ヒョウタン展」。 昨日は「全日本愛瓢会」の会員をはじめとする日本のひょうたん愛好家による作品の、加工技術の高さに「吃驚」したことをお伝えしました。きょうは世界のひょうたん装飾品の「吃驚」にフォーカスしていきましょう。

室内などを「飾る」インテリアとしてのひょうたん作品は、海外にもあります。写真①は、ペルーの「鳥」。ひょうたんそのものの形を生かして、くちばしの長い鳥を表現。ひょうたんの表面を焼いて色や模様をつける焼刻という技法で作られています。同じ技法で作られたオオカミや、コロンビアの「豚の貯金箱」も並べられていました。焼刻で作られた動物たちは、愛らしいけれど甘くなりすぎず、どんなお部屋にもなじみそうです。

写真②は、ひょうたんをまるごと1個くりぬいて作った、ウズベキスタンの「手提げ」。唐草模様の装飾画が美しい。台湾や韓国の壁掛け装飾や、タイやベネズエラの風鈴なども多数展示されていて、それぞれの国のデザインセンスの違いを感じつつ、世界の暮らしの中にひょうたんが息づいていることを改めて感じました。

インテリアだけでなく、身体を「飾る」アクセサリーとしてもひょうたんは活躍しています。

写真③は、タイ、ペルーの首飾り、ベネズエラの腰飾り。糸やビーズなどと組み合わせて、からだの動きとともにゆらゆらと揺れるひょうたんを楽しむ。とても素敵ですね。私もひとつ欲しくなっちゃいました。

ひょうたんのアクセサリーは日本にもあって、それが写真④の「棒タイ」です。左端と左から三つ目は、ひょうたんの皮、二つ目は豆ひょうたん。そして、四つ目はひょうたんのタネで作られています。なんと品格があって、おしゃれなのでしょう!これならカジュアルな服装はもちろん、セミフォーマルな装いにも似合いそうです。

そして、インドネシアのニューギニアには、身体を「飾る」アクセサリーとしての、ひょうたんの究極の形がありました。

写真⑤をごらんください。ショーケースの中に並ぶこのひょうたんたちは、すべて男性衣装です。どのように着用するかというと、写真⑥のように身につけます。湯浅先生によると、模擬戦を行ってもらった時に撮影した写真だそうで、これは戦いの装いです。男性たちのたたずまいから正装感が伝わってきます。

写真⑦のようにビーズや糸などで装飾したもの、焼刻をしたもの、顔を描いたもの、羽をつけたもの。写真⑧のようにカラフルに色付けしたものもあります。ひょうたんの形もいろいろで、細長いもの、太いもの、先の曲がったものも。

男性性を強調する衣装として選ばれたひょうたん。ここには単なる装飾の域を超えた、何か呪術的なものが秘められているような気がしてなりません。

(1366日目∞ 9月18日)

*植物学者・湯浅浩史先生の貴重なコレクションを中心とした「ヒョウタン展」。レポート(その3)は来週に続きます

※次回1367日目は奥田亮「でれろん暮らし」9月22日(月)にアップ。

1368日目は丸黄うりほ「ひょうたん日記」、9月24日(水)にアップします。