吃驚!大船フラワーセンター「ヒョウタン展」(その1)

by 丸黄うりほ

①第一展示室「フラワーホール」は「飾る」がテーマ

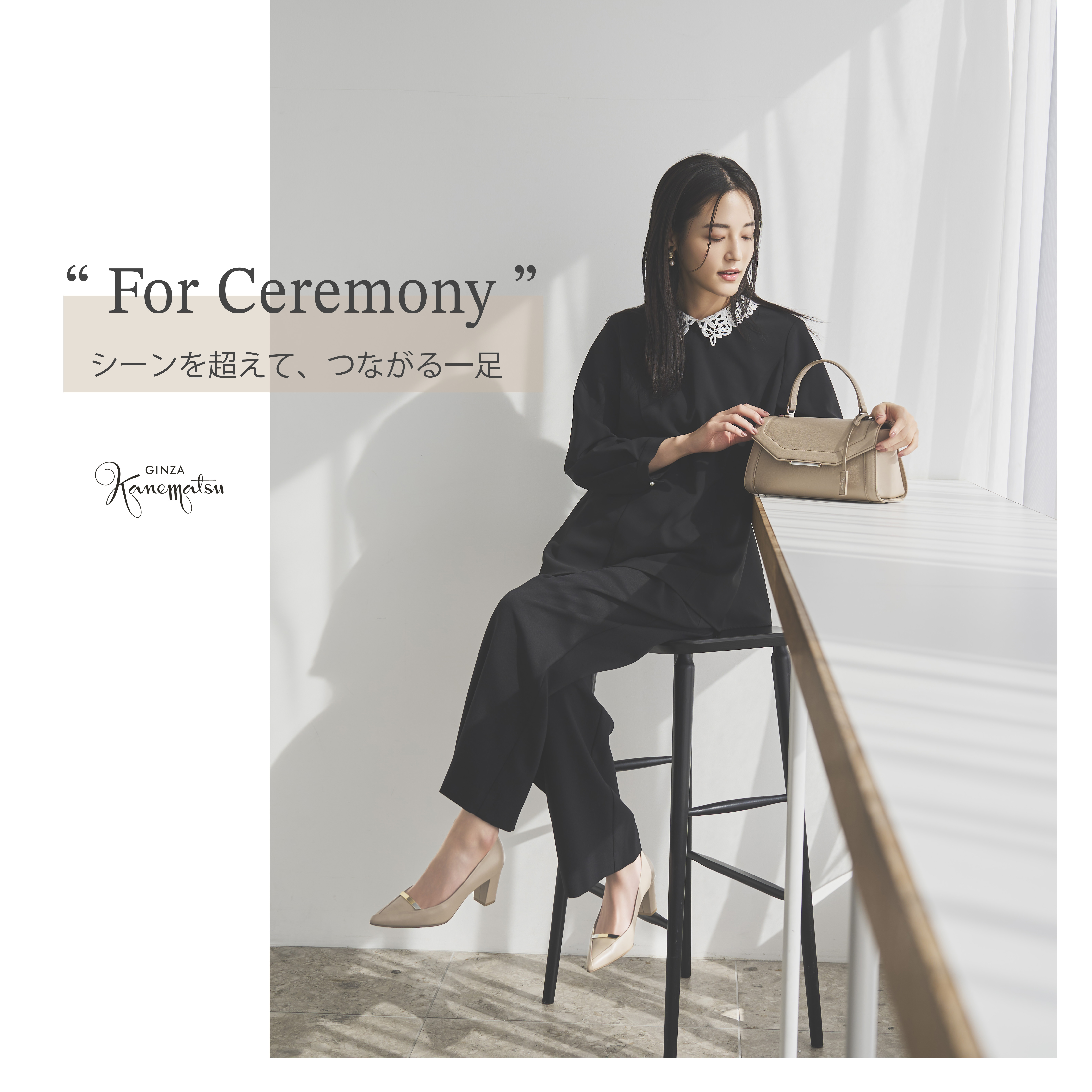

②ひょうたん偉人・森義夫さんによる《ヒョウタンのナマズ》

③「全日本愛瓢会」平野泰雄さんの《獅子鎌倉彫り》

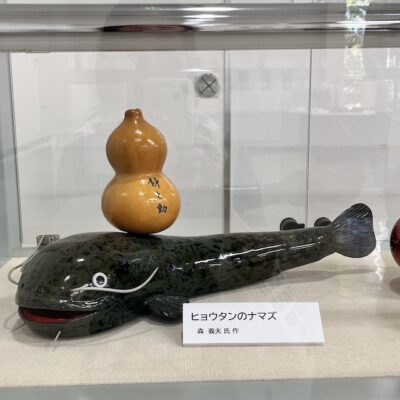

④「全日本愛瓢会」小菅孝一さんの《春夏秋冬卵殻塗》

⑤同じく小菅さんの研ぎ出し技法による作品

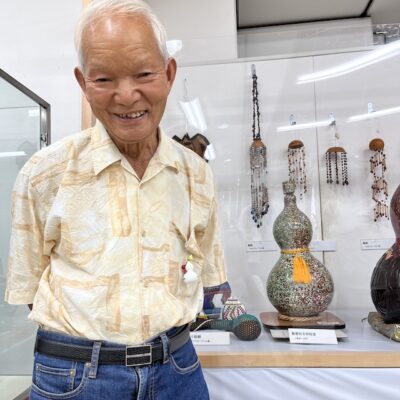

⑥小菅さんご本人がご来場中でした!

⑦「田名ひょうたん会」鹿毛夕子さんの作品

⑧「田名ひょうたん会」山﨑公子さんの《だいじなひと》

きょうから数回にわたって、鎌倉市の「大船フラワーセンター」で9月28日まで開催中の「ヒョウタン展」のレポートをお届けします。

「大船フラワーセンター」では毎年9月に「ヒョウタン展」が開催されていますが、今年のテーマは「飾る、遊ぶ、演じる」。

本館2階の「フラワーホール」には、「全日本愛瓢会」など日本のひょうたん愛好家による工芸作品と、展覧会監修の湯浅浩史先生のコレクションである世界のひょうたん工芸品から「飾る」に力点をおいたひょうたんが展示されていました。別室「フラワールーム」の展示は「演じる」と「遊ぶ」がテーマです。

今回の展示作品は約270点。全部を紹介するのはとても無理なので個人的に驚いたもの、感動したもののみ紹介します。本当は全部紹介したい。ここにアップしたのは、あくまでほんの一部だということをあらかじめご了承ください。

「フラワーホール」の入り口に掲げられた「ヒョウタン芸術」という説明文には、ひょうたんは細工がしやすく、さまざまな技法で加工ができ、芸術の素材として優れていることが書かれていました。

ホールに足を踏み入れると、とにかくひょうたんだらけ! 瓢狂いの私などはもうこの時点で自動的にニコニコしてしまいます(写真①)。

最初のコーナーには、京都の妙心寺退蔵院《瓢鮎図》のレプリカと、ひょうたんを抱えたナマズの大津絵の掛け軸。そして《ヒョウタンのナマズ》と題されたひょうたん作品が展示されていました(写真②)。作者は、7月9日の「ひょうたん日記」でもご登場くださった、ひょうたん偉人の森義夫さんです。

今回も展示会場をご案内くださった湯浅先生によると、ナマズは這って動くことができ、中国には「鮎魚上竹竿」という言い回しがあり(中国語の鮎はナマズのこと)、《瓢鮎図》では竹に登っていくようにも見えるとのこと。なので、「ひょうたんでナマズを捕まえることはできるか?」という足利義持の質問に、「可能」と漢詩で応じた3名の禅僧はその諺を知っていた、つまり教養があったということだそうです。

ちなみに、どのようにしてナマズを捕らえるかというと、男がひょうたんを川に落とすとナマズは驚いて後ろの岩に跳ね上がり、岩から竹に跳ね上がり、男の手に届くところにナマズが来るという流れだそう。

その隣にはペルーやコロンビアなどで作られた「ひょうたん動物」が並んでいましたが、世界の工芸品の紹介は明日にまわしましょう。飾り物としてのひょうたん工芸の技術力の高さを感じられるのは、やはり「全日本愛瓢会」会員の作品でした。

写真③は、平野泰雄さんの《獅子鎌倉彫り》。鎌倉彫りを得意とされる平野さんは、ほかに仏像や花などを彫った作品も作られているそうです。この隣には元入れ墨師であった北原進さんの《龍彫り》が並び、こちらも超絶技巧が凝らされた見事なひょうたんで、素晴らしい対となっていました。

写真④⑤は、小菅孝一さんの作品。そして、写真⑥はちょうど会場を訪れていらしたご本人です。小菅さんは「全日本愛瓢会」の重鎮で、いろいろな加工技術をお持ちですが、なかでも研ぎ出し技法を得意とされています。写真④の《春夏秋冬卵殻塗》に添えられた説明によると、素ひょうたんの表面にボンドを塗り、卵殻を貼り付けてヤスリをかけ、その上に6色の油性ペンキを順番に塗り、乾燥させて水ペーパーで研ぎ出した作品だとのこと。写真⑤の作品などは、塗る削るを64回も繰り返したとおっしゃっていました。

小菅さんは神奈川県相模原市にお住まいで、「田名ひょうたん会」の会長でもいらっしゃいます。ショーケースには、「田名ひょうたん会」の会員作品もたくさん展示されていました。

写真⑦は、「田名ひょうたん会」の鹿毛夕子さんの作品です。ひょうたんのおうちジオラマのなかには、よく見るとミニミニひょうたんが飾られています。後ろは、ひょうたん宇宙船のようにも見えますが、電気コードが付いているのでランプなのでしょうか。

《だいじなひと》と題された写真⑧は、「田名ひょうたん会」山﨑公子さんの作品。着色したひょうたんのタネを身にまとい、ひょうたんのヘタのベレー帽をかぶった、ひょうたんのカップルです。作った方のお人柄が感じられて、見ているこちらまで心が和みます。

(1365日目∞ 9月17日)