2025年—京都府立植物園ひょうたんの実(後編) by 丸黄うりほ

by 丸黄うりほ

①北側アーチ部に2株植えられた「千成」。100個は実っていました

②「ミニ鶴」にしてはハンドル部分が長い?勢いがあります

③「台湾食用ひょうたん」はこの1個だけ

④「中国瓢」。20センチほどの実が11個もできて元気いっぱい

⑤「アメリカ」は例年に比べて色が薄く、細くて小さい感じ

⑥「小だるま」は6個ほどできていました

⑦数え切れないほどできていた「豆瓢」

⑧ユウガオの「大長干瓢」は40センチほどの実が4個

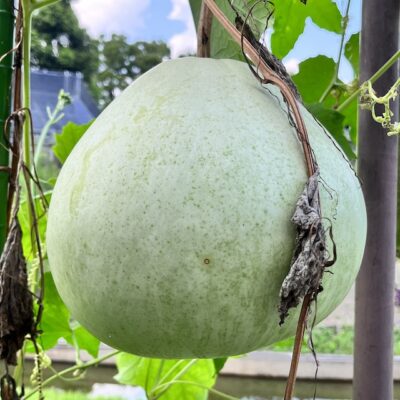

⑨ユウガオの「大丸十貫」は直径20センチほどの実が2個

先週に続いて、京都府立植物園「四季 彩の丘」にあるひょうたん棚のレポートをお届けします。前回は、西側のひょうたん棚にできているひょうたんを西から東へ順に紹介しまして、「鶴首」まできました。

「鶴首」の東には、どんな形の実がなるのか大変楽しみにしていた「ウルグアイボトル」と「ユーホー」の苗が並んで植えられていたのですが、どちらも実がなく、苗ごとすっかり枯れていました。

東西の棚の中間、方角でいうと北側には「千成」の棚が設けられていました(写真①)。「千成」は、高さ10センチほどの標準的なひょうたん型の実がたくさんなる品種。ひょうたんの品種のなかで最もよく知られ、最も育てやすい。他は1株ずつだけですが、「千成」だけは北側のアーチ部分に2株植えられていました。ざっとみたところ、2株で100個は実っています。

続いて東側の棚を西から順に見ていきましょう。まず、目に飛び込んでくるのが、写真②の手前に写っている「ミニ鶴」です。「ミニ鶴」は、「鶴首」と同じくふくらみがひとつだけで、表皮は濃い緑色に白い斑入り。ハンドル部分が「鶴首」よりも短いのも特徴だと思っていたのですが、この「ミニ鶴」はそれほど短くなく、「鶴首」とほとんど変わらない20センチから30センチほどありました。これもたくさん実っていて勢いがあります。20個くらいはできてそう。

それに比べて今年は生育がいまひとつ良くないのが、写真③の「台湾食用ひょうたん」でした。去年はかなりたくさんの実ができていたのに、今年は20センチほどのこの実が1個だけ。しかも、虫にひどく食われています。

その横の「中国瓢」は20センチほどの実が11個もできていて元気いっぱいでした(写真④)。「中国瓢」は標準的なひょうたん型の実がなる品種ですが、ウエストがぎゅっと細く、くびれが強いのが特徴。口部は長めです。中国で特に好まれるひょうたんの形が、この形なのだそう。

その隣は、「ロングハンドルディッパー」、別名「アメリカ」です(写真⑤)。「アメリカ」もふくらみがひとつだけで、濃い緑色に白い斑入りの皮が特徴。ロングハンドルというだけあって、このタイプの中では最も長くなるひょうたんで、80センチから1メートルくらいになることが多いのですが、この「アメリカ」は「アメリカ」らしさが足りない感じ。というのは、緑色が薄い。そして、5本ほどできている実の長さはどれも40センチほどで、小さくて細い。台湾、中国、アメリカというこの並びの中では、今年は中国の圧勝といえそうですね。

その隣に植えられているのは「小だるま」です(写真⑥)。これは、10センチから15センチほどの、ずんぐりとしただるまのような形の実がなる品種。6個くらいできていました。

ひょうたんは大きい実がなる品種もあれば、小さい実がなる品種もある。というわけで、5センチほどのミニミニサイズの実をつけるのが、写真⑦の「豆瓢」です。これはもう、数え切れないほどいっぱい実をつけていました。

「豆瓢」の東隣には、「トカドヘチマ」「ヘチマ」「ヘビウリ」が続きます。ひょうたん日記」なので、今回はこの3種の写真は省略しますね。どれもひょうたんと同じウリ科ですが、「トカドヘチマ」と「ヘチマ」はヘチマ属で、黄色い花が昼間に咲きます。タワシが作れるし、食用にすることもできるので、ひょうたんより人気があるかも?名前を間違えられることも多い、ひょうたんのライバル植物であります。

「ヘビウリ」は、カラスウリ属で、白い花が夜に咲きます。実の見た目が本当にヘビのように長くてクネクネしていて、ちょっと不気味ですが、食べるとおいしい。「ヘビウリの味とチャレンジ料理については1241日目に書いていますので、よかったらお読みくださいね。

ひょうたんと同じウリ科で、同じユウガオ属の植物が、「ユウガオ」です。ひょうたんと「ユウガオ」は学名も同じで、どちらも白い花が夜に咲きます。何が違うかというと、「ユウガオ」は食べられて、ひょうたんは「台湾食用」のような例外はあるものの、基本的には食べられない。一般的なひょうたんにはククルビタシンという苦味成分が含まれ、それが食中毒を起こすのです。おそらく、「ユウガオ」が棚の東端に植えられているのは、なるべくひょうたんと離し、交雑することを避けるためでしょう。

写真⑧は、ユウガオの「大長干瓢」で、くびれのない棒状の40センチほどの実が4個できていました。写真⑨もユウガオで「大丸十貫」。直径20センチほどの実が2個ついていましたが、去年の実はもっと大きかったと思います。もしかしたら、まだ成長途中なのかもしれないと思いましたが、蔓がすでに茶色くなっていたので、このサイズ止まりかもしれません。

今年は非常に気温が高く、雨が少なく、水を多くほしがるひょうたんという植物にとってなかなか厳しい気候だったと思います。そんな年でもこれほどたくさんの品種のひょうたんを、これほど豊かに実らせるとは。やはり京都府立植物園はすごい。私たちヒョータニストの憧れです。「ひょうたん棚」を担当されている方に、いつか栽培のコツをおうかがいしてみたいなぁ。

(1363日目∞ 9月10日)