2025年—京都府立植物園ひょうたんの実(前編)

by 丸黄うりほ

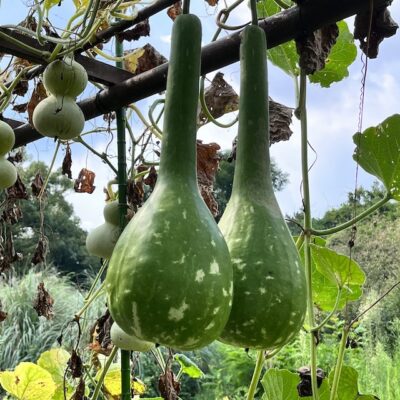

①京都府立植物園のひょうたん棚を西からみたところ

②女王の風格。高さ60センチほどの「大瓢」

③「長瓢」。60センチから2メートルほどの長い実

④今年の王様!「大瓢エース」は高さ70センチほど

⑤「十成」は6個ほど結実していました

⑥「百成」も6〜8個ほどぶら下がっています

⑦斑入りの表皮が美しい「かど瓢」は5個ほど

⑧「マランカ」(手前)は4個ほど結実

⑨「縮緬いぼ瓢」は7個ほどできていました

⑩最も勢いを感じた「鶴首」は20個以上結実!

9月になりましたが、まだ夏が居座っていて秋という感じがしません。35℃超えの暑さの中、私は頭にタオルを巻き、滝のように汗をかきながら久しぶりに京都府立植物園へ行ってきました。

前回、京都府立植物園「四季 彩の丘」にあるひょうたん棚を観察したのは6月でした(「ひょうたん日記」6月25日)。その時は花もまだだったので、今年は例年より少し成長が遅めかなと思っていました。ならば、ちょうど今頃が最盛期であろうという見込みだったのですが……。

写真①をご覧ください。これは、ひょうたん棚全体をを西側から撮影したもの。大きめのひょうたんがいくつか下がっているのが見えます。緑色の葉もまだありますが、黄色を通り越して茶色くなり枯れている葉が目立ちます。最盛期にはちょっと遅かったかなという感じ。

品種によっていろいろですが、棚からあふれんばかりに実っていた去年に比べると今年はやや実の数が少ない印象です。

きょうと来週(9月10日)は、品種別にその実りを細かく観察していくことにいたしましょう。

まずは、西側のひょうたん棚から。素晴らしい存在感で鎮座していたのが、写真②の「大瓢」です。くびれが強く、ほっそりとしたフォルム。高さは60センチほどありました。さながらひょうたんの女王という感じ。文句なしの美瓢です。蔓をたどると、「大瓢」の結実はこの1個のみ。すべてをこの実に捧げたという感じがしました。

続いての写真③は、「長瓢」です。60センチくらいから2メートルはありそうなものまで、合計5本が実っていました。葉はもうほとんど枯れて蔓も茶色くなっていました。「お疲れ様でした。この暑い中、よく頑張りましたね」と思わず声をかけたくなる風情です。

写真④は、「大瓢エース」。今年のひょうたん棚の王様は、間違いなくこの実でしょう。高さは60センチから70センチと、「大瓢」の実とそれほど変わりませんが、ふっくらとしていて、重さは倍くらいありそうです。福々しいという言葉が似合う、とても好きな形のひょうたんです。

「大瓢エース」の横に植えられていた「大王」は、蔓ごと枯れていました。実もつかなかったようです。残念ですね。

写真⑤は、その横に植えられていた「十成」です。高さ20センチほどの実が6個ほど実っていました。6個ほどというのは、その横の写真⑥「百成」との境目が見極めにくいから。どちらも標準的なひょうたん型の実がなる品種で、「百成」はやや小さめの高さ15センチから20センチほどの実ができます。こちらも6個〜8個ほど実っているように思いました。どちらの実もすでに白っぽくなっていて、まもなく収穫できそう。

その隣に植えられた写真⑦と⑧もよく似ています。写真⑦はおそらく「かど瓢」でしょう。皮の色が濃い緑色で、白い斑入り。長さは15センチから30センチほどで、膨らみは一つだけ。その膨らみ部分に、たくましい男性の腕の血管のような盛り上がりがみられます。写真⑧の手前に写っているのは、おそらく「マランカ」です。「マランカ」のほうが大型で、下の膨らみも大きい。でも隣同士なので両方が交雑している可能性もありそう。「かど瓢」は5個ほど、「マランカ」は4個ほどできていました。

つるりとしたひょうたんのなかで、異彩を放っていたのは写真⑨の「縮緬いぼ瓢」です。いぼいぼに覆われた、直径15センチから20センチほどの球形の実が7個ほどぶら下がっていました。葉も比較的元気そうで、とてもいい感じ。

そして、今年のひょうたん棚のなかで最も勢いを感じたのが、写真⑩の「鶴首」でした。20センチから30センチほどの実が、ざっと数えて20個はできています。まさに鈴なり!

(1361日目∞ 9月4日)

※次回1362日目は奥田亮「でれろん暮らし」9月8日(月)にアップ。

1363日目は丸黄うりほ「ひょうたん日記」、9月10日(水)にアップします。