福井のひょうたん(その2)瓜割の水と鳴り瓢

by 丸黄うりほ

①「ハピリン」の観光物産館「福福館」で見つけたのは……

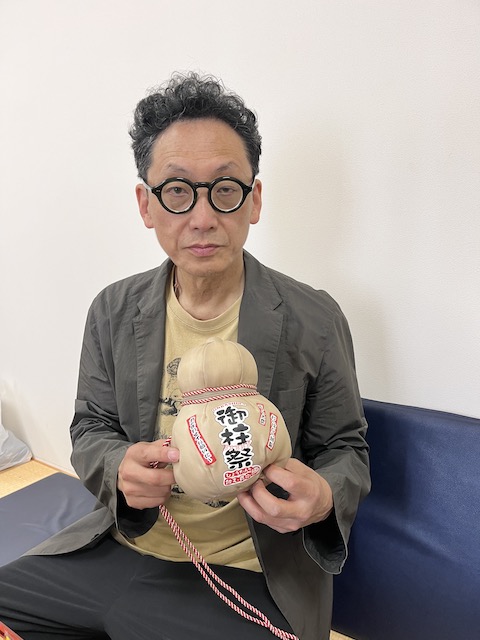

②〈わかさ 瓜割の水〉ペットボトル

③信州の奥田亮さん。ひょうたん型のお土産をくださいました

④「御柱祭」と大書された〈ひょうたんで飲む兵衛〉

⑤「道の駅 南えちぜん山海里」で見つけた〈鳴り瓢〉

⑥福井の歌人・橘曙覧の歌から命名されたそうです

昨日の続きです。「ハピリン」2階の福井県観光物産館「福福館」でもう一つ見つけたのが、〈わかさ 瓜割(うりわり)の水〉のペットボトル(写真①②)。

瓜なので厳密に言えばひょうたんではないんですが、ひょうたんはウリ科。ということで、どうぞ仲間に入れていただきたいと思います。

しかし、瓜割とは気になるネーミングです。大阪の地下鉄駅にも「喜連瓜破(きれうりわり)」がありますが、文字が違いますね。ペットボトルの裏に書かれた説明文を読んでみると……。

「ミネラル成分のバランスが良く、やわらかい口あたりのナチュラルミネラルウォーター。採水地は日本「名水百選」と「水の郷百選」に選ばれた「瓜割の滝」。(以下略)」とあります。

ネットで調べてみると、「瓜割の滝」は若狭町の「若狭瓜割名水公園」にあるらしい。瓜が割れるほど冷たい水が流れていることから、この名がついたのだそうです。

自宅まで大切に持ち帰ってから飲むつもりだったのですが、途中で喉が渇いたので一気飲みしてしまいました。もちろん、とてもおいしい水でした!

このペットボトルを買った後、「でれろん暮らし」の奥田亮さんからジャストな信州のお土産をもらいました。なんと、ひょうたん型をしたペットボトル用のクーラーです!(写真③④)

ひょうたんのおなかに大きく書かれているのは、諏訪大社の有名なお祭り「御柱祭」のことで、このクーラーの名称は〈ひょうたんで飲む兵衛〉というのだそう。実際にボトルを入れてみると、500mlのボトルではちょっと大きすぎ(チャックがしまらない)、350mlのボトルやワンカップにぴったりサイズだということがわかりました。水よりもビールやお酒向きのサイズと言えるでしょうか。むふふ、奥田さん、ありがとうございます!

水よりもお酒、ということで、つながりましたね。いよいよ今回本命の「福井のひょうたん」を紹介しましょう!

写真⑤⑥をご覧ください!「道の駅 南えちぜん山海里」で見つけた特別純米酒〈鳴り瓢〉です。蔵元は南越前町の宿場町・今庄にある堀口酒造。福井県酒造組合のウェブサイトで調べてみると、元和4年(1619年)より続く老舗だそう。

代表銘柄である〈鳴り瓢〉は、「地元福井の代表的歌人・橘曙覧(たちばなあけみ)の歌「とくとくと たりくる酒の 鳴り瓢 うれしき音を さするものかな」より命名。」とあります。

ひょうたんの青い実をさしていう「成瓢(なりひさご)」ではなく、とくとくと音を鳴らしながら酒を注ぐ「鳴り瓢(なりひさご)」が、その名の由来だったのですね。

買い求めた時、お酒のラベルにはひょうたんの絵もなく、ちょっと渋すぎるのではとも思ったのですが、ネットの口コミを見ていると、「日本酒でありながら、ウィスキーを思わせる飲み口」で、福井市内でも入手しにくい銘酒だとのこと。飲んでしまうのが惜しくて、まだ栓を開けていません。

この「福井のひょうたん」、ゆっくりと、まったりと、お盆に味わおうと思います。

(1352日目∞ 8月7日)

※来週の「ひょうたん日記」はお休みをいただきます。

次回1353日目は奥田亮「でれろん暮らし」8月18日(月)にアップ。

1354日目は丸黄うりほ「ひょうたん日記」、8月20日(水)にアップします。