水耕栽培に野生児。そしてうちの子は蔓ボケ

by 丸黄うりほ

①淡路島のヤブタさんの実験。なんと、ひょうたんの水耕栽培です

②ヤブタさんによる図解がこちら

③田辺市のともきちさんのひょうたんは、まるで野生児

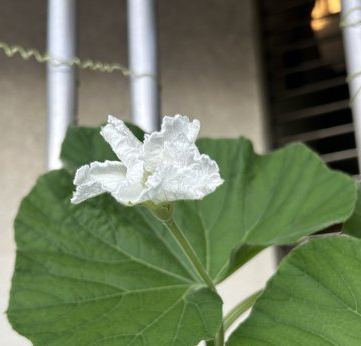

④大阪市の杉浦こずえさんの十成「十市」は雄花が咲きました

⑤東大阪市のKFさんのユーホー「相生」も雄花開花!

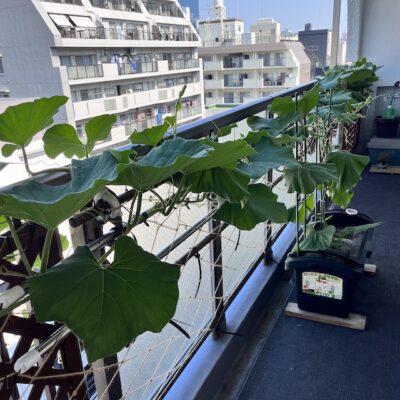

⑥我が家のユーホー「アントニヌス・ピウス」は蔓ばかり伸びる

⑦蔓になる芽(左)と、花になる芽(右)

⑧開花促進ハイポネックスと、リンカリ肥料を足しました

2021年から「ひょうたん日記」でひょうたん栽培のようすを書かせてもらっている淡路島のヒロミさんとヤブタさん。今年の栽培はどうされるのかなと思っていたら、すでに始めておられました。

しかも、……水耕栽培ですって!?

ひょうたんが水耕栽培できるのかどうか。大学などで実験をされているチームがあるというのは聞いたことがありますが、成功したのか、実がなったのか。その成果までは耳にしたことがありません。

ヤブタさんは、古い千成ひょうたんのタネを発芽させて、鉢植えと水耕栽培の両方でチャレンジしておられるのだそうです。写真①がそのようす。左の列はふつうの植木鉢に植えられていますが、右側はザルに植えられています。さらに真ん中あたりには、ペットボトルを使ったものもありますね。

これがどうなっているのか、ヤブタさんによる図解が②です。ザルの下に液肥を溶かした水を仕込んであるのですね。今のところ、ひょうたん苗は元気そうだし、葉も大きく、きれいに育っています。これからどんなふうに変化していくのか? 続報に期待しつつ、楽しみに見守りたいと思います!

変わって、写真③をご覧ください。こちらは田辺市のともきちさんの畑。「へうたーん」と名付けられた雑種のひょうたんの苗と、そのほかの緑(雑草?)が共存しています。まるで野生のひょうたんのようです。水耕栽培とは全くアプローチが違いますが、これはこれで実験的、スパルタ式な試みと言えますね。どうなっていくのか、こちらも大変気になる。続報楽しみにしています!

大阪市の杉浦こずえさん宅の十成ひょうたん「十市」は、6月19日に初めての花が咲きました(写真④)。東大阪市のKFさん宅のユーホー「相生」も、6月28日に初めての花が咲いたそうです(写真⑤)。どちらも初花は雄花。白くて、くしゃっとした花たち、可愛いですねー!これからどんどん花が咲き、やがて雄花と雌花の咲きそろう夜もやってくることでしょう!

ところで、我が家のベランダで育つユーホーの「アントニヌス・ピウス」は、まだ花が咲きません(写真⑥)。

南北に1本ずつ伸ばしていた子蔓は、6月25日に南端、27日に北端に到達し、どちらも摘心しました。摘心を行うと孫蔓が一気に伸び出したのですが、どうも花芽が小さい。写真⑦をご覧ください。葉の付け根のところから、二つの芽が出ていますが、左が蔓になる芽で、右が花芽なのです。「アントニヌス・ピウス」は蔓のほうばかり大きくなって、花芽が育ってくれません。

これを蔓ボケといいまして、はっきりとした原因があります。肥料のチッソ成分が多すぎたのです。うちではベランダ全体に蔓を巡らしたいので、いつも元肥に油粕を多めに入れるんですが、油粕はチッソが多く、この加減が難しくて……。今年はちょっと多すぎました(反省中)。過ぎたるは及ばざるが如し。ということで、今になってチッソ抜きのリンカリ肥料(写真⑧)を足し、開花促進ハイポネックスをせっせと散布しています。これで花が咲いてくれたらいいのですが……。

7月になり、ただ今ひょうたん栽培の最盛期ということで、またもや栽培報告が続いてしまいましたが、明日からは先週の予告通りに「全日本愛瓢会 総会・展示会」について書いていきます(汗)。

(1337日目∞ 7月2日)

- 丸黄うりほ ライター・編集者。ひょうたんをタネから育て、その実から音の出るものを自作し、演奏する楽団「ヒョータニスト・パーティ」のメンバー。ソロで「オール電化ひょうたん」としても活動中。ひょうたん栽培歴は15年ほどになるが、畑がないので毎年マンション(大阪市北区)のベランダでプランター栽培している。「花形文化通信」では、ほかにインタビュー記事を担当。

- 2025年度ヒョータニスト(ひょうたん栽培&加工に挑戦中のみなさん)

- コンさん(吹田市)、イハリコさん(吹田市)、杉浦こずえさん(大阪市)、たみさん(守口市)、中野由紀昌さん(福岡市)、塚村編集長、KFさん(東大阪市)、ともきちさん(田辺市)、モリカワさん、ヒロミさん&ヤブタさん(淡路島)※順次追加していきます。