もう少しいろいろ試してみたいと思います。

by 奥田亮

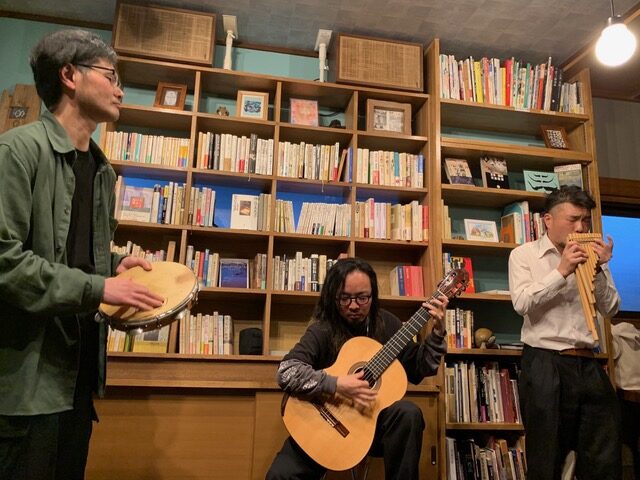

5/11 笹久保伸ライブ@スワロー亭。ゲストにサンポーニャの青木大輔さん、パンディーロの小田真利さん(写真:中島敏子)

5月11日は、またまたスワロー亭でライブイベントがありました。ギタリスト笹久保伸さんのギターソロライブ。本屋なのにライブが多いのは、もちろん音楽好きの店主の意向が反映されているのですが、うちでライブをしたいと仰ってくださるミュージシャンも増えてきていて、どうしたことなのかと不思議ではあります。笹久保伸さんのライブは今回で4回目。レコ発ツアーで全国を巡られると聞いて、そうなんだと思っていたら、その会場の一つとしてうちでの開催の打診をいただいたのでした。

お客さまは、今回(も?)町外からの方が圧倒的に多く、新潟や石川など遠方からもたくさんの方が来てくださいました。ライブはいつもながら素晴らしく、毎回磨きがかかって音が揺らぎ、渦巻くのが見えるようでした。力量のある演奏であるという大前提はいわずもがな、生音でこそ伝わる音というものがあるということを、あらためて確信しました。ギターソロライブということでしたが、今回はサンポーニャの青木大輔さん、パンディーロの小田真利さんも数曲ゲストで参加され、至福の音時間となりました。

5月末にも、ギターの弾き語りのライブを予定していて、この流れで自分のライブをすればいいんじゃないのとも思うのですが、なんだか気恥ずかしくてなかなかその気になりません。そんななか、6月中旬に、丸黄うりほさんのお計らいもあって、福井〜大阪と演奏させていただく機会を得ました。詳細はまた丸黄さんの「ひょうたん日記」でも告知されると思いますが、お近くの方がおられましたらお会いできたら幸いです。

そんな自らのライブと、なかなかふんぎりがつかないレコーディングの準備を兼ねて、楽器のメンテも少しずつ進めています。なかでも《瓢立琴 銘 剥き身》はメンテ後弾き込むにつれ、なんだかどんどん音が良くなってきています。これはいったいどうしたことか、と思うほど(自画自賛が半分以上)。琴柱につけた台座とフェルトが大きく寄与しているのだと思いますが、不思議な倍音の響きと、まるでリバーブを効かせたような残響があるのです。

《瓢立琴 銘 剥き身》の改良された琴柱

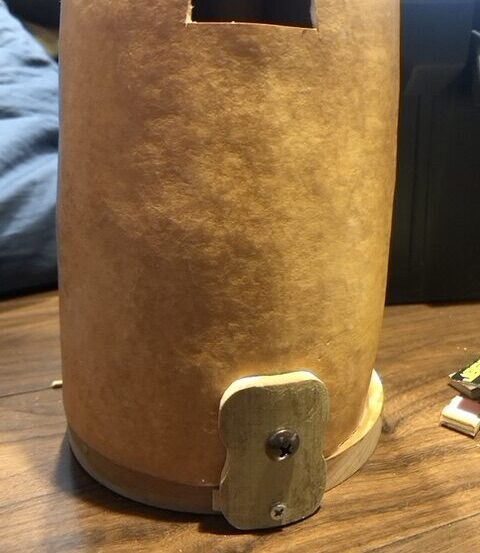

気を良くしてもう一つの《瓢立琴 銘 電柱》にも同じように琴柱を着けることにしました。ところがよく見ると本体の底の台座が弦の張力で浮き上がってしまっていることに気づいて、まずはそこを補修。楽器のメンテとはいえ、大半は音そのものに関わりが薄いことが多いんですよね。もちろんそれを直さないと大変なことになるんですけれど。

《瓢立琴 銘 電柱》の底を補強

ようやく改良した琴柱を着けて演奏してみたのですが、今回はさほどの効果を感じることができませんでした。弦がたこ糸だからなのか、琴柱が細いからなのか、台座がひょうたんではなくて竹だからなのか、理由はよくわかりません。

《瓢立琴 銘 電柱》の琴柱

そこで、ピックアップマイクをくっつけてギターアンプを通してみました。まあこれはこれでアリかなとは思いますが、アップを通したとたん、どこか既知感のある音に聞こえて、う〜ん……。改良前の琴柱の方がよかったのか、あるいは第3の道があるのか……。もう少しいろいろ試してみたいと思います。ああ、うまくいかない喜びがここにも。でれろん。

ピックアップマイクをつけてギターアンプにつなぐ

(1318日目∞ 5月19日)