大瓢、十成、ユーホー。2025年栽培スタート!

by 丸黄うりほ

①4月8日、大阪・中之島の桜。満開です。

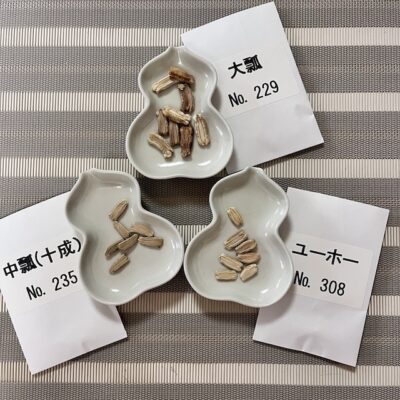

②大瓢、十成、ユーホー。今年の苗づくりはこの3種

③まずは半日ほどタネを水に浸します

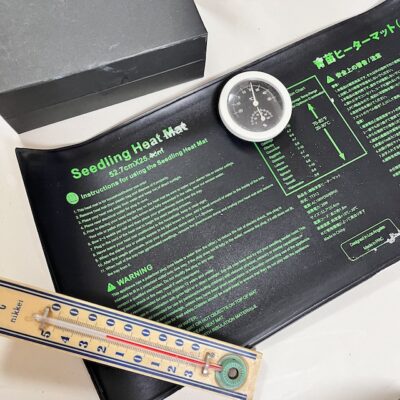

④育苗ヒーターマット、温度計、黒い箱

⑤濡れたキッチンペーパーでタネを包み、容器に入れます

⑥発芽に適した25℃〜30℃を保つようにセット

⑦タネまきから4日後。白いツノのような根が出てきました!

桜の花が開花すると、ひょうたんのタネまきシーズン到来!というわけで、我が家でもいよいよ今年のひょうたん栽培が始まりました。

2025年、我が家で苗づくりをすることに決めたのは、大瓢、中瓢(十成)、ユーホーの3品種です。

このなかで私が過去に育てたことがあるのは、ユーホーのみ。ユーホーは、その名の通りUFOのような平べったい円形の実がなる品種で、前回は直径25センチくらいを筆頭に、9個実らせることができました。ちなみに「ひょうたん日記」では今までこの品種をUFOと表記してきましたが、今年からはタネの入手先である全日本愛瓢会の表記に従い、ユーホーと表記していくことにいたします。

千成よりひとまわり大きい百成、それよりさらにひとまわり大きい十成は、中瓢とも呼ばれ、いわば「純血種」として区別されています。こちらは高さ25センチから30センチほどの、標準的なひょうたん型の実がなる品種。十成も中瓢も正式名称なのですが、「ひょうたん日記」では十成と呼ぶことにします。

大瓢は、いうまでもなくすべてのひょうたん栽培者の憧れ。30センチ以上の巨大なひょうたん型の実がなる、ひょうたんの王者です。現在は品種改良によってもっと大きい実がなる品種も開発されているようですが、それはかなりの上級者向け。まずはここから入るべきではないかと私などは思うのです。

写真②をご覧ください。3種のタネを比べてみると、大きさや形が歴然と異なっていますね。大瓢のタネのごつごつした形には、すでに迫力が感じられます。十成は少し細長く、もしかしたら実も少し細長いのかも。ユーホーのタネはどこか優美です。

さて。私はまず、このタネたちを半日ほど水に浸けました(写真③)。それから、一年ぶりに引っ張りだしてきたのが、写真④の芽出しグッズです。

ひょうたんのタネを発芽させるのは、適度な湿り気と温度がポイント。とくに温度は25℃以上かつ30℃以下の環境が最適であるといわれています。その温度を保つために数年前から導入しているのが、「育苗ヒーターマット」です。

半日ほど水に浸したタネを、濡れたキッチンペーパーでくるんで、小さなプラスチック容器に入れました。ピンクの蓋が大瓢、黄色が十成、水色がユーホーです。(写真⑤)

育苗ヒーターマットの上に、厚さ3センチほどの発泡スチロールを敷き、その上に黒い紙箱を置いて、なかに温度計とタネを入れた容器を並べました(写真⑥)。マットの上に直接置くと30℃以上になってしまうので、熱をやわらげるために発泡スチロールを敷いています。また、ひょうたんのタネは光のない暗いところで発芽する性質があるらしいので、箱の蓋を閉めて暗くしつつ、間に温度計を挟んでときどき熱を逃がしています。

この状態で、うまくいけば数日で根が出てくるはずなのですが……。

しかし、ひと月以上たっても発芽しないこともあります。去年の百成などは二ヶ月ほども発芽せずあきらめかけていたら、なんと引取先のフェイ・ターンさんの畑で突然目覚めてくれました。

生きているのかどうか、このやり方でいいのかどうか。ひょうたん栽培をしているなかで最も難しいと感じるのが、タネの発芽から定植に適したサイズの苗に育てるまでの過程です。人間でいうと、妊娠、出産、乳児の時期に当たり、かなりデリケートな対応が必要です。

かと思うと、ほったらかしておいても芽が出てくるような強い個体もあり、タネはパラパラとたくさんまいておき、生き延びたものだけを育てるという考え方もあるようです。私はどうも、この考え方になじめなくて、できればすべての個体を生き延びさせたいと思うほう。

そんなことをつらつらと考えつつ、タネまきから今朝で4日たちました。容器のなかをチェックしてみると……。

ユーホーのタネの2つから、白いツノのような根が出ているのを確認できました!

よーし!! 今度はこれを土に植えていきます!

(1305日目∞ 4月16日)