やってみて失敗しないとわからない非効率な頭の構造……

by 奥田亮

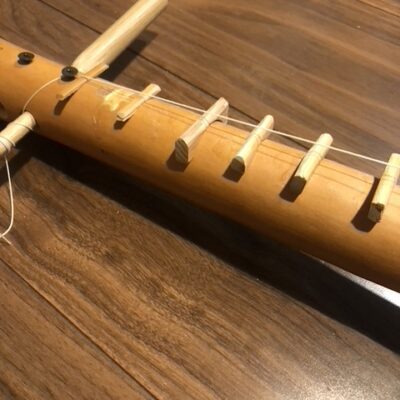

フレットを取り外した《げじげじ》

新たに仮留めしたフレット。かなり低くしました。

いよいよ春めいてまいりました。先日用事があって東京に行きましたら、もう桜がほぼ満開。上野公園は花見客でぎゅーぎゅー。こちらは早咲きの枝垂れ桜がようやく蕾(つぼみ)を赤らめてきたところ。開花まではもう少し時間がかかりそうです。でも、タネまきはそろそろしないといけませんね。

アメリカ瓢(ロングハンドルディッパー)の弦楽器《げじげじ》のメンテ・改造は、思うに任せず、なかなか一筋縄には進みません。《げじげじ》は、アメリカ瓢の形状をできるだけ残した弦楽器にしようと考え、そのためにネックに指板を付けずに、高くしたフレットを直接ひょうたんに取り付ける形にしています。これは、中国の月琴を参考にしてます。フレットは竹の板を切って高下駄式に取り付けていますが、月琴と違ってアメリカ瓢のネックは丸いので、一つ一つ円弧状にくり抜き、さらに、薄い竹ヒゴをフレットの上部に貼り付けて高さを調節して接着していて、これを作るのは結構大変でした。

もしかしたら、この高いブリッジがとても弾きにくいのかもしれないと思い始めました。弾いてる手が安定しないし、力の入れようが難しいのです。指をスムーズに動かすには、フレットが高いよりも低い方が安定するに決まっています。そこで、フレットを一旦全部取り外してできるだけ低くしてみることにしたのです。

1本だけ弦を張り、極力低くしたフレットを作って仮留めし、耳で音程を聞いて位置を決めていきます。フレットの位置は本来なら計算で割り出したり、チューナーを使って決めたりするのでしょうが、面白くないので耳でこんな感じかなという位置を割り出していきます。高さの調整もあって結構面倒です。やってみると現状の3分の1以下の高さでも大丈夫なことがわかりましたが、今の《げじげじ》の形だと、どうしても音が高くなる位置に近づくほどフレットを高くしないといけなくなり、結局また高下駄式にせざるをえないことがわかってきました。

結局下の方(写真では左)はこんなに高さが出てしまうので高下駄フレットにするしかない?

そんなこと、やってみなくてもわかるやんかと言われそうですが、なんというか、やってみて失敗しないとわからない非効率な頭の構造をしているようで、効率が悪いというかなんというか……。さらに、失敗してもまた同じ間違いを起こしてしまうので、ホントにどうしようもないんですが、5本ほどフレットを作って仮留めした段階で、この先このまま続けるかどうか考え始めました。さて、どうしましょうか。やっぱり指板を付けるか、あるいは、もっとブリッジを低くするか。こんな具合でなかなか前に進みません。うまくいかないって、楽しいですね。でれろん。

(1301日目∞ 4月7日)

- 奥田亮 ∞ 1958年大阪生まれ。中学生の頃ビートルズ経由でインド音楽に触れ、民族音楽、即興演奏に開眼。その後会社に勤めながら、いくつのかバンドやユニットに参加して音楽活動を続ける。1993年頃ひょうたんを栽培し楽器を作って演奏を始め、1997年「ひょうたんオーケストラプロジェクト」結成、断続的に活動。2009年金沢21世紀美術館「愛についての100の物語」展に「栽培から始める音楽」出展。2012年長野県小布施町に移住し、デザイン業の傍ら古本屋スワロー亭を営む。2019年還暦記念にCD『とちうで、ちょっと』を自主制作上梓。