こんなにまっすぐじゃなくてもいいんじゃないの?

by 奥田亮

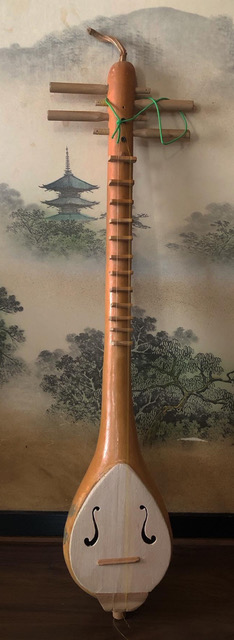

アメリカ瓢でできた弦楽器《げじげじ》

先々週 、そして先週とアメリカ瓢で作った吹奏楽器《じいじ》と《フリーダム》のメンテについて書きました。もうひとつ、アメリカ瓢で作った弦楽器《げじげじ》も、それなりにいい感じに弾いていましたが、長年弾くうちに改良点がみつかり、現在少しずつ作業を進めています。意外とてこずっておりまして、まだご披露できる段階ではありませんので、完成の暁には投稿いたします。

ちなみにまだ楽器にしていないアメリカ瓢があと5つありました。結構たくさん作っていたんですね。記憶が定かではありませんが、ある時期集中的に育てたのかな。

我が家に残るアメリカ瓢

並べた写真をみると、左から2番目の一番大きいのが体長85センチ。1メートル超えのものも育つようなので、まだまだ伸び代はありそうです。左端のは多分、別の品種と交雑したもの。右端のは棚に引っかかって首が曲がってしまったもの。一口にアメリカ瓢といっても、環境や状況によって形はさまざまです。いずれも10年ほど前にできたものなので、タネが残っていても、もう発芽しないでしょうね。

さて、ちょっとここでアメリカ瓢のことを少し詳しく調べてみたくなりました。こんな時に必携なのが、花形文化通信でもお世話になっている植物学者、湯浅浩史先生の『ヒョウタン文化誌—人類とともに1万年—』(2015年 岩波新書)。ホントにいい本を書いていただきました。以下は一部同著を参考にしながら書かせていただきます。

アメリカ瓢は、ツルクビヒョウタンの仲間でロングハンドルディッパーとも呼ばれ、その形状ならではの使い方として、ハンガリーではワインの飲みごろを調べるための道具として使われていました。ワイン樽を横に寝かせ、横腹にあけた孔に、長い首の先を切ったロングハンドルディッパーをさしこみ、丸い部分にあけた孔から息を吸ってサイフォンの原理で上がってくるワインを試飲したのだそうです。今はガラス製のピペットが使われているとのこと。

それにしても、どうしてこんな形になる必然があったのでしょうか。あまりにもきれいにまっすぐ伸びたロングなハンドル。こんなにまっすぐじゃなくてもいいんじゃないの? さらにその下にはまん丸でプリティなふくらみ。出来過ぎですやん。でも、普通のひょうたんのくびれだってひょうたん自身にとって必然があるのかどうか。なんでくびれる必要があったのか。

ひょうたんの果肉は毒があって苦く、食用には適さないので、動物や鳥に食べてもらってタネを拡散させるような生存戦略をとっているわけではなさそうです。ヒョウタン属にはいくつもの種があって、人間界に道具として出回っているのは栽培種。野生種は多年生で雌雄異株。果実は球形で果皮は薄くこわれやすい。栽培種は一年生で果皮は堅く、雌雄同株。形状にバラエティがあるのも栽培種。人間が育てないと生きていけない栽培種は、道具として使ってもらうために、人間のニーズに合わせて自らの瓢生を軌道修正していったのかもしれませんね。蛾の擬態になる植物もいるぐらいなので、そんな可能性もなきにしもあらずでしょうか? いえ、これはまったく勝手な妄想ですが、でれろん。

(1298日目∞ 3月31日)