またまた楽器のメンテ、改良、改造を続けることに

by 奥田亮

3月19日に積雪

生ゴミ堆肥にはいい感じに白カビが。

暑さ寒さも彼岸まで。さすがにすっかり春なので、いよいよタネまきとか菜園の整備をしようと意気込んでいたら、お彼岸の前日、3月19日にドカンと雪が積もってびっくり。あぎゃ。水分たっぷりの雪は昼過ぎにはすぐに解けましたが、なんだかやる気を削がれてしまいまして……(言い訳)。

ところが一日たてば今度は汗ばむほどの陽気。さすがにじっとしておれなくて昨年末に生ゴミ堆肥を混ぜ込んでいた畝のブルーシートをはがしました。おお、白いカビだ。白カビは善玉菌。いい感じに発酵しているのではないでしょうか。今年はここにひょうたんを植えてみようかな。

さてさて、栽培にはまだ少し時間がありそうなので、またまた楽器のメンテ、改良、改造を続けることにしました。先週は吹奏楽器《フリーダム》をご紹介しましたが、アメリカ瓢を使った楽器には《じいじ》と名づけた吹奏楽器と、弦楽器《げじげじ》があります。《フリーダム》になったアメリカ瓢は成長のよくない実だったのですが、《げじげじ》と《じいじ》になった実はかなりいい感じに育った実で、形はシンメトリーで美しく皮も厚くて丈夫。同じ年に並んでできたのです。どちらも、栽培中から「弦楽器にしてくれ!」という声が聞こえるほどの美しい形と品質だったのですが、収穫後の扱いが、その後の運命を大きく変えることになりました。

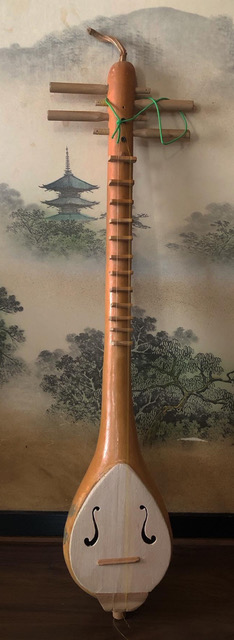

アメリカ瓢の弦楽器《げじげじ》

《げじげじ》の実は早くから水に浸け、中身も底に開けた小さな穴から出し、表皮もきれいに取れて非の打ちどころのないでき栄え。予定通り複弦2コースの弦楽器になりました。対する《じいじ》の実は(どうしてそうしたのか記憶が定かではないのですが)、水浸け前に側面を大きく切り取り、そこから中身を掻き出して、そのまま放置していたのです。季節は冬になり、すっかり雪と氷の世界に突入したため、凍ったり日照りに当たったり雪をかぶったりを繰り返した結果、シワシワになってしまったのでした。

アメリカ瓢の吹奏楽器《じいじ》

この変化は予想外でしたが、このまま生かすしかありません。シワシワな上にネックがぐにゃりと曲がってしまったので、弦楽器にすることはあきらめ、吹奏楽器にすることにしたのでした。曲がった胴体に指穴を開けてもどうなるのかわからないので、ラッパのようにブーブー吹くだけの楽器になりました。うまく吹けばビオビオと倍音を響かせるアボリジニのディジリュドゥ風の演奏もできなくはありません。あまりうまくないので、単純にぶーぶーと長い低音を出すだけの場合がほとんどなのですが。

マウスピースをつけた方がいい音がなりそうだったので、ホームセンターを物色。水道関係のコーナーで「継手 異径ソケット」なる部品を見つけました。チューバのようなマウスピースになりそうな大きさと形。これでかなりいい音が出るようになりました。難点は、このソケットがよく取れてしまうこと。接着してしまえば解決するのですが、固定するのもどうなのかと考え、径に合わせてひょうたんを削ることにしました。

マウスピースにした水道関連のソケット

マウスピースの使い方で音が変わります

その後、オプションとして別に金属製の小さなマウスピース(になりそうな部品)をつけたりして、いく通りかの音がでるようになりました。もう一つ同じ楽器を作ってツインで吹けばきっと面白いでしょうね。未使用のアメリカ瓢がまだ少しあるので作ってみてもいいかもしれません。でれろん。

(1295日目∞ 3月25日)