まほろばの縮緬いぼ瓢「ハドリアヌス」に花が咲きました

by 丸黄うりほ

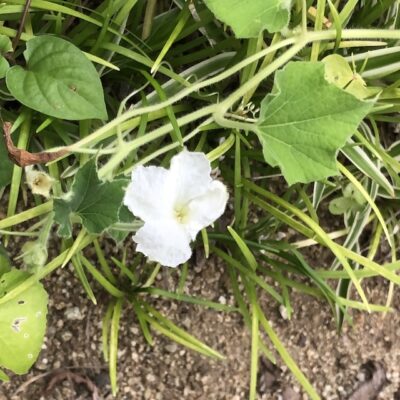

①地植えの千成。1株が生き残り、花が咲きました

②「ハドリアヌス」の初花は雌花でした

③元気いっぱい!子蔓の摘心をすませたところ

④6月18日の午後9時ごろ

⑤翌朝8時ごろ。花の季節が訪れました

⑥雄花くん、クローズアップ。花粉がいっぱい

⑦午前中。まだきれいに咲いています

⑧こちらは雌花

⑨子房(実になる部分)はツボ型、イボはまだない

我が家のベランダで元気に成長していた縮緬いぼ瓢の「ハドリアヌス」。ひょうたんにローマ皇帝の名前をつけた報いなのか……。若き「ハドリアヌス」は親蔓の摘心後まもなく、6月3日に我が家のベランダから出陣することになりました。戦車、いや塚村さんの自家用車に乗せてもらい、たどり着いたのは国のまほろば。奈良県の塚村邸です。

ここまでの経緯は6月5日の「ひょうたん日記」に詳しく書いておりますので、ぜひお読みくださいね。

さて。塚村さんのお家には先に引き取ってもらった千成ひょうたん3株が、すでに陣地をかためておりました。千成たちは地植えにしてもらっていたのですが、残念なことに虫などにやられて2株は早くも息絶えたようです。

しかし、残った1株はなかなか根性があったようで、6月15日には花も咲かせました(写真①)。ぜひリンカリ肥料をたっぷりと追肥してもらい、実をつけるまで頑張ってほしいなと思います。

本命の縮緬いぼ瓢「ハドリアヌス」のほうは、長旅の疲れで弱っているのではないかと思いきや、子蔓に雌花のつぼみをつけるという早熟ぶりを発揮。6月7日に、「全日本愛瓢会 愛知県知立市大会」の帰りに立ち寄らせていただいた時にその存在を認めたつぼみ(写真②)は、6月12日の深夜、無事に開花したそうです。事実上、これが「ハドリアヌス」の初花になりました。

その後、葉にアブラムシがついたりもしたようですが、殺虫剤で撃退。大きな難にはならなかったようで、ほっとしました。子蔓はその間にもぐんぐん成長して6月15日に二度目の摘心をしてもらいました。写真③を見ると、すでに脇からは孫蔓も何本か出てきています。

6月18日には、待ちに待った花のピークが始まりました!ひょうたんの花は、雄花、雌花とも夕方から咲き始め、朝になるとしぼんでしまうので、同じ日に花が咲きそろわないと受粉できないのですが、写真④⑤⑥⑦⑧はすべて6月19日の撮影だそうです。ひょうたんランデブー、みごと成立ですね!

しかし……、塚村さんの観察によると、「ハドリアヌス」の花は、なぜか夕方ではなく深夜ごろにならないと花びらが開かず、朝になっても咲いているらしい。写真④は午後9時ごろで、⑤は朝8時ごろだそうです。これだとユウガオ(Lagenariaラゲナリア、ひょうたんの別名)ではなく、アサガオですよね?

さらに、「雄花は葉っぱより前にひゅ〜って咲きますが、雌花は葉の裏に咲くので気づくのが遅れる」とのこと。

そうそう、そうなんです。雄花の軸はひゅ〜っと長くて、いつでも顔を突き出している感じ。花びらも大きくて、ちょっとでも目立って、自然状態で受粉をおこなってくれる夜蛾に目につくようにしている感じなのです。

それに対して、雌花は花びらがもともと小さい。ポジション的にも大きな葉の陰に隠れて、身を守っている感じに咲きます。

花を見落とさないように、夜だと懐中電灯をつけて探す。朝は水をやりながら葉の裏までチェックする。それでも見落として、「ああ、こんなところに雌花がいた!」と数日後にしぼんだ花を発見することもしばしばあります。

写真⑨は、ランデブーから2日後の雌花。少し下を向いてきたそうです。ということは、受粉に成功したのかな?雌花は懐妊すると全体がツヤツヤピカピカしてくるので、すぐにわかります。この写真では、雌花の子房に縮緬いぼ瓢の特徴であるイボはまだ見られませんね。

とても大切なこと。この時期のひょうたんに必要なのは、実を大きくするための栄養です。人間でいうと妊娠中にあたるわけで、瓢生で最もパワーを必要とする時期です。肥料の三要素のうち、「実肥」と呼ばれるリンサンと、「花肥」と呼ばれるカリをたっぷりと与えなければなりません。肥料はやりすぎかなと思うくらい与えてOK。それも固形肥料より即効性のある液体肥料「開花促進ハイポネックス」が最適です。

どうか、チャンスを掴んでいい実がたくさんなりますように。「ハドリアヌス」よ、今こそ頑張りどきだ!持てる力の限り、戦うのだぞ!

(1195日目∞ 6月27日)

※次回1196日目は奥田亮「でれろん暮らし」7月1日(月)にアップ。

1197日目は丸黄うりほ「ひょうたん日記」、7月3日(水)にアップします。